Возможна ли перезагрузка для православного человека, живущего под покровом традиции, наученного правильному опыту богопознания? Она необходима, считает священник, философ и психолог Вячеслав Рубский, о чем пишет в своей книге «Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы».

Побочные эффекты праведности

Закадровый смех освобождает нас от необходимости находить юмор самостоятельно. Церковные декорации — от необходимости находить святое самим. Аналогично действует тибетский «молитвенный барабан»; а для оплакивания и причитаний над усопшим состоятельный человек может нанять специальных плакальщиц.

Успех изобретения закадрового смеха Чарльзом Дугласом († 2004) доказывает, что точно такой же «примитивный» механизм работает в наших высокоразвитых обществах. Если бы с амвона наряду с отрывками из посланий апостола Павла читали отрывки из книг популярных психологов, а также из апокрифов, то слушатель имел бы возможность самостоятельно выделить апостольские тексты как святые. Но в современных церквах все так устроено, что ему остается только кивать.

Существует структура, предписывающая личности ее восторги, печали и интересы. И обыватель перекладывает на нее бремя своих реакций на те или иные феномены и события. Даже веру можно препоручить другому. Наши предки действительно верили, что скоро будет Второе Пришествие, чаяли его. Но сегодня Патриарх гордится тем, что храмы, возводимые им, строятся на века. И рядовой христианин лично не верит в скорое Пришествие, но как член Православной Церкви — верит, исповедует и поет «чаю!». Ему нужен «другой настоящий», чтобы верить. Модель мышления такова: где-то есть другой, настоящий, который «действительно верит», не так, как я, маловер!

Идея праведника — фашизм в христианстве

Идея праведника как подлинного человека, попадая в тоталитарное мышление, свойственное прошлым эпохам, незаметно проваливается в попытку вывести новую формацию людей через переформатирование существующих. Мотивом выступает этический запрос на правильного человека. Этому подчинена агиографическая идеализация святого в противовес обычным людям.

Идея образцового человека, или праведника, является расистской по своей структуре. В качестве определяющего вводится понятие о некоем важнейшем качестве людей, которым они обязательно должны обладать сейчас или, по крайней мере, в будущем.

Новая раса мегалюдей имплицитно прописана у всех утопистов: от «Государства» Платона до «Конкордизма» В. К. Винниченко, искавших стопроцентного человека, то есть искусственного конструкта человека без недостатков реальных людей. Отсюда и популярность идеи гуру в религиозных движениях (особенно неоиндуистских). Ради реализации этой идеи трещат спины и сознания сотен подвижников благочестия и пламенных борцов с религией. Концепт «настоящего человека» придает обычным людям статус неправильных, подлежащих само/исправлению.

Мы ищем праведного, но не находим потому, что в глазах у нас пятна, которые пятнают каждого, кого мы видим. Даже праведный человек в наших глазах всегда выглядит неоднозначно. «Преданные» ученики разбежались от божественного Учителя и разочаровались в Нем, так как Его финал выглядел некрасиво, не по-праведному.

Архетип рафинированного человека — общее место всех древних культур. Но он входит в противоречие не только с действительностью, но и с Христовой проповедью, которая учит принимать действительность как сакральную («блаженны нищие духом», «вы — свет миру!»). Таким образом, культ святого, определяемого по критериям идеальности, есть отрицание христианства. Бог заповедал нам принимать ближнего не за его святость, а так, как принимают дождь, равно льющийся на праведников и грешников, и солнце, восходящее над все ми одинаково (см. Мф 5:45). Тогда только мы и можем называться сынами Вышнего.

По плодам их узнаете их

Поиск признаков святости всегда более характеризует ищущего, чем святого. Христос от начала элитаризировал Свое собирание людей через «имеющий уши слышать, да слышит», а также через абсурдизм и ригоризм Своей проповеди. Но для остальных в Евангелии достаточно притч, которые простому народу проще понять как банальные истины или афоризмы того же сорта. Например, знаменитое: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их (Мф 7:15–16) — стало крылатой фразой. (Многие другие фразы Христа тоже окрылились и, улетев, стали жить своей жизнью.) Но при всей простоте и очевидности критерия «по плодам» в нем можно выделить несколько аспектов, которые в целом девальвируют его ценность, превращая этот принцип определения святости в красное словцо для жаждущего народа.

Во-первых, насколько же слабым абстрактным мышлением нужно обладать, чтобы получить такой совет? Критерий «по плодам» предполагает неспособность слушателя принять более или менее сложное словесное предупреждение. Плоды мы познаем по тому, что они нам не/нравятся. Но в этот момент на практике уже не нужны советы по узнаванию «волков».

Во-вторых, как же фарисейски высоко мы должны превозносить перед чужими свои «плоды» (а также правильность своих понятий о правильных плодах), чтобы основание предпочтения не вызывало у нас сомнений? Метод определяет результаты поиска. Как показывает опыт изучения сектантства, если метод обнаружения не совпадает с предметом, то предмет не будет обнаружен. И наоборот: если представления о «волке» указывают на козу, то в качестве волка обнаружена будет именно она.

Вместо критического обсуждения системы определения «плодов» нам предлагается доверять ей априори. В результате, используя критерий «по плодам», паства в упор не увидит лжепастыря до тех пор, пока он не ста нет ей неприятен. Овца определит, что это волк, только когда он начнет ее есть.

В-третьих, увидеть плоды, даже созревшие, могут далеко не все, это не так просто, как кажется стороннему взгляду. Принцип «по плодам узнаете», по-видимому, предполагает, что с узнаванием проблем не возникнет, но практика показывает, что плоды самых дремучих сектантов лишь воодушевляют адептов этих сект. Даже разрушение семей часто воспринимается как признак духовного пути. Далеко ходить не надо, этот момент поощряется в Евангелии: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной (Лк 18:29–30).

В-четвертых, обсуждаемый критерий, оставляя людей на произвол духовного самоуправления, ориентирует их на принцип удовольствия (так как хорошие/плохие плоды предлагается распознавать по не/удовольствию). Но разве в вопросе об истине — в данном случае об истинности пастыря — мы можем руководствоваться удовольствием?

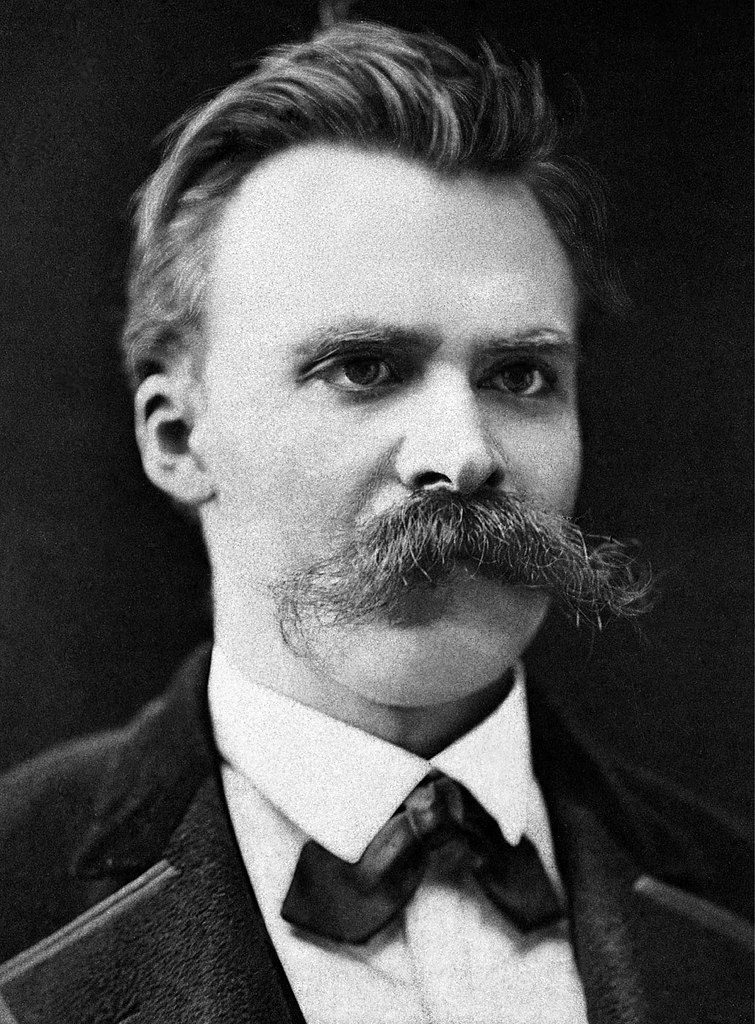

«Разве удовольствие служило когда-либо доказательством истины? Отнюдь нет, скорее напротив: если чувство удовольствия соучаствовало в решении вопроса о том, что истинно, то это вызывает сильнейшее недоверие к „истине“. Доказательство от „удовольствия“ — это доказательство в пользу „удовольствия“, и не более того. Кто, ради всего на свете, мог бы полагаться на то, что именно истинные суждения доставляют большее удовольствие, нежели ложные, и что, в согласии с предустановленной гармонией, именно они непременно повлекут за собой приятные чувства? Опыт всех строго мыслящих, глубоких умов учит обратному».

Ницше. Антихристианин. § 50.

Определение истины не может быть сужено до области приятного. Иначе мы будем походить на человека из анекдота, который ищет ключи не там, где потерял, а там, где удобнее искать. «Служение истине — самая тяжкая служба», — продолжает философ, иногда приходится «быть суровым к своему сердцу, презирать «красивые чувства»… Приходится жертвовать почти всем, к чему обыкновенно привязаны наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Для этого необходимо величие души». И возможно, если нам совершенно не нравятся «плоды» того или иного оратора или пастыря, ошибаемся мы, а не он.

Я не вижу твоей духовности!

Увидеть чью-то духовность, не будучи духовным, невозможно. Апостол Павел пишет:

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (1 Кор 2:14–15).

Тут, кажется, круг замыкается. У душевных людей нет шансов судить о святости святых. Но народная потребность в этом все равно остается.

Проблема определения духовного опыта, его ценности намечена в христианстве изначально. «Что пользы, братия мои, от веры самой по себе? Вера без дел мертва», — утверждает ап. Иаков (ср. Иак 2:14–26). При всей правильности этих слов в первом прочтении, бросается в глаза утилитаристское восприятие духовной жизни. Вера не может не проявляться в делах, но это не значит, что проявления представляют ее адекватно или что без «доказательных» проявлений ее нет.

Одномерность мировосприятия делает возможным и необходимым конвертирование духовности в материальные эквиваленты. С точки зрения христианства опыта (Встречи) это, безусловно, слепое, утилитаристское восприятие человеческой духовности. Акцент перемещается с духовного переживания на вещественный «эквивалент». Настойчивое требование добрых дел и «плодов покаяния», представленное как необходимость презентации веры (т. е. связи с Богом), есть требование тех, кому «не дано» воспринимать духовность вне материального формата. Требование «плодов покаяния» есть свидетельство их духовной слепоты: самого покаяния как духовного акта для них не существует, почему они требуют сделать этот акт видимым, полезным, не видя в нем иначе никакого смысла.

К тому же подразумевается, что обнаружение духовности должно быть подано в такой форме, чтобы его одобрил требующий. Таким образом, духовность как явление утилизируется до уровня полезных дел «гражданского гуманизма». В итоге духовный опыт «вера-во-Христа» в рамках концепции «вера = дела» лишается смысла. Необходимы пресловутые дела. Но ведь для этого вовсе не нужен Христос и Бог. Добрые дела и требуются, и исполняются вне всякой веры.

Любой вид конвертации духовности в формат, приемлемый для внешнего восприятия, предполагает упрощение, искажение, но чаще всего — полную подмену духовности общими гуманистическими ценностями. Так, например, для того, чтобы доказать собеседнику ценность поклонения Кришне, представители Международного общества сознания Кришны вынуждены перечислять свои добрые дела, гуманитарные акции, говорить о своем миролюбии, приветливости, милосердии к животным и т. п. Но то же самое можно услышать от любой религиозной организации в ответ на просьбу указать специфическую сущность их религиозного выбора.

Такое смещение предполагает, что ценность религиозности может быть подтверждена гражданской и культурной полезностью. Это представляет религию придатком гуманизма, с чем ни ортодоксальные, ни новые религиозные движения не согласятся. Таким образом, требование предъявить свою веру в материально видимом формате стоит на фундаменте материализма.

Святость на блюдечке

Берегитесь жвачки фарисейской! Она предлагает нам вместо праведности бесконечные разговоры/споры о ней. Тип фарисейской святости хронически болен необходимостью предоставлять плоды духовности. Дело даже не в самих фарисеях, а в жажде народа видеть святость невооруженным глазом и наивной вере в то, что она может и должна быть видима. Потому фарисеи, как народные праведники, считали важным поддерживать в социуме свой образ, амплуа учителей праведности. Для этого они молились на распутьях, спорили о духовном, носили специальные знаки преданности Богу: филактерии, воскрылия, кисточки и т. п.

В современную гуманистическую эпоху угол зрения сместился настолько, что аспекты, которые в Средневековье служили очевидным доказательством святости, сегодня вызывают сочувствие. Критерии определения святости как духовного успеха также утеряны. Я не вижу в этом трагедии, так как святость не может быть доказана чем-либо. Но для большинства христиан определенность в этой области есть важный элемент истинности и уверенности.

Такое измерение духовности требует критериев, которые фиксировали бы результат духовных усилий. Вот апостол Павел сравнивает христиан с атлетами, которые отказывают себе во всем, чтобы добиться успеха (1 Кор 9:25). В тренажерном зале также звучит проповедь диеты, воздержания, усилий и самоконтроля, и там виден результат! Можно ли конкретно определить духовные успехи православных? Вопрос этот неуклюж, но он вырастает из предпосылки о единой природе духовных и физических переживаний.

Ответ на запрос о предоставлении святости бывает двух видов: 1) «посмотрите на жития святых 100–1700-летней давности» и 2) «вот есть старец та- кой-то, он принимает в монастыре таком-то».

Но красивые тексты больше свидетельствуют о таланте писателей, нежели о реальных людях; представители сектантства всех направлений тоже неплохо пишут. А старец в монастыре в глазах современника выглядит довольно искусственным образцом святости: он продолжает имитировать одежды подвижника древности, а то, что он существует только в монастырском заповеднике, свидетельствует о его социальной дегенерации.

Такой старец все еще находится в лабораторных условиях; он очень хорош в своей узенькой тоннельной жизни, как геймер 80-го уровня. Вот если его переместить на завод, поставить работать, например, контролером, тогда это могло бы быть примером. Но он не может «жить в миру», работать на автомойке или сторожем, хотя и готов давать советы всем сторожам и мойщикам. Кроме того, о нем становится известно только потому, что он принимает людей, то есть работает старцем. А в нашем мире мы знаем много психологов, лайф-коучей и т. п., которые тоже умеют создавать образ и в рамках своего амплуа являются совершенными людьми. Таким образом, стандартные критерии святости, поданные на социальном уровне, утеряли свое значение — более того, могут считываться как очевидные свидетельства противоположного.

Непригодность духовных установок древности

К досаде реконструкторов, современное положение дел выявляет невозможность механического переноса духовных установок древности в ХХІ век. Причина их практической непригодности заключается в трех значительных различиях эпох: 1) в различном содержательном наполнении основных понятий; 2) в различной оценке духовных состояний и 3) в смене задач самой духовной жизни.

Древние монахи, противопоставляя себя миру, имели четкую семиотику этого противопоставления. В древности все имело символическое измерение — трапеза, блюда, одежды, даже за обеденный стол рассаживались согласно традиции. С христианской точки зрения, при встроенности в обрядовые цепи фраз и действий человеческое «я» становится необязательным, а значит, античная культура обесчеловечивает. Чтобы это подчеркнуть, монахам достаточно было поменять религиозно-культурный вектор на обратный. Они стали отшельничать, носить самую плохую одежду, есть плохую пищу и помалу, отказались от секса, танцев, зрелищ и т. д. Это было полноценным знаковым заявлением, понятным для той культурной эпохи, о неповторимом «я», стоящем перед Богом.

Сегодня древние действия благочестия, например, такие, как отказ от общения, брака и т. п. , считываются совсем иначе. В ХХІ веке отшельничество понимается как асоциальность и презрение к людям; отказ от секса и качественной жизни (там, где он действителен) воспринимается как невротическая симптоматика или специфическая индивидуальная потребность, но никак не подвиг благочестия. Таким образом, современные подвижники, будучи детьми своей эпохи, сами в себе с трудом находят мотивацию для аскетических подвигов. Аскетизм древности перестает быть понятным для самих православных подвижников.

Доводы, аргументы и основания, которые были сильны в одной знаковой системе, в другом пространстве культуры предстают слабыми, недостаточными или даже противоположными.

Например, человеческое «я» в архаичной культуре понималось как инструмент исполнения социальных или божественных директив и как исполнитель поведенческих моделей общества: ремесленник, воин, мать, правитель и т. д. (исключительными считались те, кто исполнял приказы свыше: пророки, шаманы, жрецы). В этом контексте «мы» понималось как крепкая социальная идентичность: народ, каста, род, вера (что также предполагало ролевую фабулу). А «благодать» — как данное свыше магическое действие для исполнения социально-ролевой директивы. Попадающие в этот языковой мир идеи боговоплощения, свободы, жертвы не имеют возможности выявить единичное «я», даже если будут заявлять о нем в каждом предложении.

В современной религиозной мысли «я» есть свободное сознание, в своей невостребованности подобное Божьему, необязательное для эволюционной адаптации. Человеческое «я» — субъект блуждающего в мире одиночества сознания.

Гораздо важнее — изменение целей и задач самой духовной жизни.

Те состояния духа, к достижению которых призывают Святые Отцы в своих наставлениях, уже имеют другое значение не только для внешней оценки, но и для внутреннего самоощущения.

Аскетические установки древности, сколь бы они ни были полезны в раннем и позднем Средневековье, по естественному смысловому дрейфу утратили изначальное прочтение. Состояния, на которые они нацелены, и исходные переживания, на которые опирались почтенные отцы-пустынники, сегодня понимаются иначе.

Уже во втором тысячелетии в корпусе святоотеческих наставлений мы наблюдаем борьбу за интерпретацию. Наиболее показательны здесь фигуры преподобного Симеона Нового Богослова, святителя Григория Паламы и святителя Игнатия (Брянчанинова). Последний много писал о строжайшей недопустимости разгорячения плоти и крови во время молитвы. Он строго предупреждал:

«Не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение».

Полное собрание сочинений. Т. 1, 149

«Всякое разгоряченное чувство — кровяное! Не сочти его усердием, ревностью по благочестию, любовью к Богу и ближним. Нет — это движение души, произведенное в ней нервами, кровью. А кровь приводится в движение душевными страстями, которые — орудия и цепи миродержца».

Письма

«Должно держать себя в состоянии ровности, тишины, спокойствия, нищеты духа, удаляясь тщательно от всех состояний, производимых разгорячением крови и нервов».

Письма

А святитель Григорий Палама решительно настаивает, что разгорячение тела на молитве не менее важно и даже служит критерием верного пути. Он пишет:

«Когда душа неистовствует и как бы сотрясается неудержимой любовью к единому Желанному, вместе с ней волнуется и сердце, духовной пляской выдавая общение с благодатью и словно порываясь отсюда к обетованной телесной встрече с Господом на облаках. Так в напряженной молитве, когда разгорается нечувственный огонь, зажигается умопостигаемая лампада и томление ума вспыхивает воздушным пламенем духовного виденья, тело тоже странно легчает и разогревается до того, что, по слову изобразителя духовных восхождений, при взгляде на него кажется словно вышедшим из жара чувственной печи. Для меня один пот Христа во время Его молитвы уже говорит о том, что от упорного моления к Богу в теле возникает ощутимый жар. Что на это скажут уверяющие, будто жар от молитвы — бесовский? Неужели все равно будут учить молитве без борения, без напряжения, лишь бы только тело как-нибудь не обнаружило, соразмерно происходящей в душе борьбе, осуждаемого ими жара? Но тогда они станут учителями молитвы, не ведущей ни к Богу, ни к богоподражанию и не перестраивающей человека к лучшему»

Триады. 1.3.32.

Далее Палама с характерной святоотеческой категоричностью пишет:

«Залог будущих благ получает не только душа, но и тело, вместе с ней стремящееся к ним по евангельскому пути. Отрицающий это отвергает и воскресение тела в будущем веке. Но раз тогда тело тоже приобщится к неизреченному божественному добру, то конечно и теперь оно должно в доступной ему мере приобщаться к даруемой уму Божией благодати».

О разгорячении на молитве преподобный Исаак Сирин говорит, что нередко бывает, «пока человек молится к Богу со слезами и умилением, в тот самый час вдруг внезапно вскипает в сердце его источник, изливающий услаждение, тело его расслабляется, закрываются глаза, лицо поникает к земле, и помышления его изменяются, так что не может он сделать поклона от радости, возбуждающейся во всем теле его». Как видим, сами состояния: умиления, сокрушения, разгорячения и т. п. — нуждаются в интерпретации. Речь не о внешней оценке, а о качестве внутреннего понимания происходящего. Что для меня означает ощущать себя худшим на свете? Что значит моя непрестанная озабоченность помыслами?..

Тип поведения святого, описанный в православной аскетической литературе, психологией ХХ века классифицируется как невротический. Проблема не в психологии, она лишь отражает общие оценки нашей эпохи.

Интерпретация состояний важнее самих состояний. Нацеленность святоотеческой литературы на установление и фундирование состояний часто упускает из виду, что интерпретация печали, гнева, отрешенности, разгорячения крови и т. д. является главным фактором духовной навигации. Именно интерпретация, а не состояние, отвечает на вопрос «Что происходит?»

Некогда святой Финеес в праведном гневе проткнул копьем израильтянина и моавитянку, предававшихся блуду (Чис 25:7–8), и за эту ревность по Боге своем (ст. 13) Бог благословил его и его потомство. Сегодня подобная «ревность» и само желание так поступить интерпретируются диаметрально противоположным образом.

В большинстве интерпретаций, как при положительной, так и при отрицательной оценке, в эпицентре внимания остается подвижник, проблематика его страстей и падений. Бог, если и не заслоняется полностью, то присутствует в этой брани только как рычаг противостояния грехам и порокам. Главным объектом внимания подвижника становится грех, а Бог низводится до функции пожарника, тушащего пламя страстей и похотей. Бог перестает быть целью и средоточием духовной жизни, вместо Него в центр водружается ворох взаимоисключающих желаний, стремлений и религиозных грез. Таким образом, компульсивная борьба с грехолюбием делает Бога и крайне необходимым, и в то же время второстепенным предметом духовной жизни.

Неслучайно в этой оптике жития святых демонстрируют степень духовности тяжестью подвигов и лишений. Можно было бы сослаться на непросвещенность агиографов, дескать, они в меру своей ограниченности измеряют святость неподходящими критериями. Но в истории православия основными агиографами были именно святые люди, преподобные и святители: Афанасий Великий, Руфин Аквилейский, Иоанн Златоуст, Иоанн Кассиан Римлянин, Григорий Двоеслов, Симеон Метафраст, сщмч. Дорофей Тирский, Нестор Летописец, Димитрий Ростовский, Епифаний Премудрый, Зосима (Верховский) и др. И в их сочинениях критерии святости сводятся к эффектному чудотворству и мукам подвижнической жизни.

В новейшее время самобичевание и нагнетание чувства вины традиционно одобряются, однако воспринимаются уже не так комплиментарно, как в Средневековье. Проблема не в том, что современный подвижник недостаточно усердно фокусируется на своих грехах и недостатках, а в том, что для него бессознательно не приемлема цель всех этих практик. Сегодня она воспринимается как подавленное состояние крайне зависимой личности, угнетение воли, туннелирование мышления и т. д. На уровне деклараций и сознательных симпатий мы продолжаем усиленно стремиться к смирению, подавлению самости и т. п., но бессознательно — всячески избегаем этих состояний как патологических.

Отсюда и современный тип подвижников с двоящимися критериями святости: они искренне любят идею смирения и одеты в архаичные одежды кротости, но если вы попросите их помыть ваше авто, припаркованное рядом с монастырем, они точно откажут. Также, если всерьез высказать им свои претензии, они не станут смиренно слушать.

Мать Мария (Скобцова) в статье «Типы религиозной жизни» (1933) и психолог Карен Хорни в книге «Невротическая личность нашего времени» (1937) описывали такое раздвоение как невротическое. К. Хорни в главе «Невротическое чувство вины» пишет:

«Признаком, наводящим на мысль, что упреки в свой адрес не обязательно выражают подлинное чувство вины, является тот факт, что бессознательно сам невротик отнюдь не убежден, что является недостойным или ничтожным человеком. Даже когда он выглядит подавленным чувством вины, он может прийти в крайнее негодование, если другие станут всерьез принимать его самообвинения».

Таким образом, современный подвижник надевает на себя древние одежды и практики, проповедует непротивление, подавленность и вину как постоянные состояния, но, будучи сыном своего времени, внутренне отталкивает эти идеи.

Курьезная перемена произошла и в оценке полного подчинения ученика наставнику. А. Л. Дворкин в своей известной книге «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования» со ссылками на западных коллег одним из четырех критериев тоталитарных сект называет «гуруизм». Выделяя суть гуруизма, автор приводит цитату основателя кришнаизма Бхактиведанты Свами Прабхупады:

«Если у вас есть проблемы с Богом, помочь вам может только гуру. Если же у вас есть проблемы с гуру, помочь вам уже не может никто».

Однако, по иронии Провидения, эта цитата Прабхупады полностью повторяет слова преподобных Иоанна Лествичника и Епифания:

«Старец Епифаний часто давал такой совет из преподобного Иоанна Лествичника: „Лучше поссориться с Богом, чем с духовником. Потому что если ты поссоришься с Богом, то духовник снова примирит тебя с Ним. Если же ты поссоришься с духовником, то для тебя отсекается дорога к Богу“».

Таким образом, «гуруизм», бичуемый ныне как критерий тоталитарных культов, оказывается православным в неменьшей степени.

Неоформленный развод: интуитивный отказ от опыта святых

Святые православные миряне стараются ориентироваться на великие сочинения аскетов. У того же Иоанна Лествичника представлены многие предельные состояния подвижников: например, в 5-й главе «Лествицы» описаны крайние формы самобичевания «блаженных осужденников», которые

«всю ночь, до самого утра, стояли на открытом воздухе, не передвигая ног, и жалким образом колебались, одолеваемые сном по нужде естества; но они не давали себе ни мало покоя, а укоряли сами себя и бесчестиями и поношениями возбуждали себя. Другие умиленно взирали на небо и с рыданием и воплем призывали оттуда помощь. Иные стояли на молитве, связавши себе руки назади, как преступники; печальные лица их были преклонены к земле; они считали себя недостойными взирать на небо; от недостоинства помыслов и от угрызения совести не знали, что сказать, и как проговорить, какие молитвы вознести к Богу, как и откуда начать моление; но только душу немотствующую и ум безгласный представляли Богу и были исполнены мрака и как бы тонкого отчаяния. Другие сидели на земле во вретище и пепле, лицо скрывали между коленями и челом ударяли о землю. Иные непрестанно били себя в грудь, воззывая прежнее состояние души своей и невинность своей жизни. Иные из них омочали землю слезами; а другие, не имея слез, били сами себя. Иные рыдали о душах своих, как о мертвецах, будучи не в силах переносить сердечной туги; другие же, рыдая в сердце, глас рыдания удерживали в устах; а иногда, когда уже не могли терпеть, внезапно вопияли».

Лествица. § 5–9

Сегодня подобные синдромы трактовались бы иначе даже церковными людьми. Важно то, что сам преподобный Иоанн Лествичник этим восторгается, то есть этот путь проторенный и одобренный. Православная душа знает этот путь, знает, чем там все закончится, — и не идет туда. Внутреннее несогласие с результатами такого подвига, часто скрытое от сознания, вполне проявляется в поведении.

Православная душа более свята, чем многие наши сочинения, написанные теми, «иже во святых». И мы не всегда стремимся туда, куда нас ведут эти тексты.

Это сопротивление было бы опрометчиво просто шельмовать как проявление нашей лености, грехолюбия и т. п. — в нем есть духовная истина неприятия.

Сегодня в полном послушании духовному отцу нам все больше видится «гуруизм», трепетное ожидание надвигающегося конца времен обзывается «алармизмом», а гипертрофированное чувство вины, которое служило индикатором праведности для древних монахов и мирян, ощущается и классифицируется как невротическое состояние. Равнодушие большинства православных христиан к аскетическим трактатам лучше расценивать как защитную реакцию сознания против вовлечения в неврастенический круг православной палеодуховности.

Для того чтобы хоть как-то сохранить великую традицию для современников, ортодоксальным христианам приходится тратить много усилий на историческую реконструкцию той эпохи, ее знаковой системы и структуры мышления. Это и косплей (сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра») подрясников, ряс и облачений, и древний слог, и весь церковный антураж, который кажется совершенно излишним, но без этой громоздкой театральности современному подвижнику едва ли удалось бы принять аскетические книги древности в качестве руководства к жизни, все это — необходимые детали воссоздания контекста.

Например, если мы внимательно вслушаемся в любимую многими подвижниками молитву преподобного Ефрема Сирина, то легко обнаружим глубинные расхождения между подвижниками IV и XXI веков. «Господи и Владыко живота моего, дух праздности. . . не даждь ми». Преподобный стремится избежать праздности; но современность красочно являет нам, что бегство от праздности есть способ бегства от себя, которое всегда обставляется занятостью, всегда непраздно. Преподобный боится праздности, а наш современник переполнен событийностью, беготней. В современной интерпретации максимальное заполнение себя событиями и переживаниями ведет к внутреннему опустошению. Праздность как потеря себя, которой опасается преподобный, достигается именно тогда, когда наше внимание предельно занято, а интеллект и чувства полностью подчинены этому занятию. И наоборот: когда человек максимально отстранен от суеты, он может вынырнуть к Богу и к себе, человеку, без всякой задачи, которая заслоняет то- го, с кем мы общаемся. ХХІ веку нужен Бог Сам по Себе и человек сам по себе, безотносительно к их спасительности для нас.

«Господи. . . дух уныния не даждь ми»: уныние есть финальный симптом, к нему ведут множество причин. Чтобы это прошение не звучало как тост, необходим более глубокий взгляд на уныние. Противостоять нужно не симптомам, а их исходным причинам. От духовных лиц, проведших в подвиге десятки лет, мы могли бы ожидать более внимательного подхода. Чтобы излишне не придираться, предположим, что эта молитва была составлена для начинающих.

«Господи, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Если для того, чтобы не осуждать брата, мы должны отыскивать в себе прегрешения, то это неверная стратегия. Во-первых, мои прегрешения могут быть не такими, какие я осуждаю в брате по качеству и значению. Тогда осуждение сохранит свое основание. Во-вторых, когда я фокусирую внимание на своих прегрешениях, то не смотрю на брата глазами Господа, я его вообще не вижу и не стремлюсь понять, я поглощен собой. В-третьих, путь зрения своих грехов бесконечен и требует все большей мелочности, самоунижения и постоянного нагнетания чувства вины для любви к брату. В результате эта «любовь» будет патологически асимметрична (с точки зрения субъекта, «зрящего свои прегрешения»), ведь степень расположенности к ближнему здесь напрямую связана со степенью личного ничтожества. В-четвертых, такая стратегия любви к брату требует бесконечного сравнения себя с ним в его пользу. В современной культуре, наоборот, настоящая любовь мыслится как любовь равных, свободно избирающих безусловно принадлежать друг другу людей, безо всякой оглядки, кто лучше, а кто хуже.

Скромность духовного делания XXI века состоит в снятии пафоса и внутреннего напряжения, вызванного космической важностью моих грехов и добродетелей.

Христианин N осудил соседа — Небеса содрогаются, Бог негодует: «Как ты его осудил, так и Я тебя осужу!» Бесы радуются, готовят уголья, сатана ликует, что приобрел нового раба, ад содрогается от предвкушения, ангелы и святые молят Бога о пощаде… Вся эта традиционная гигантомания выявляет наше стремление повысить статус своих пороков и добродетелей (позитивный или негативный вектор здесь не имеет значения). Сегодня это не выглядит духовно. Нам бы поменьше апломба от несъеденного хот-дога, поменьше трубить о том, как велики дела нашего нечестия и благочестия.

Ибо от принятия идеи собственного великого нечестия, что выглядит благочестиво, до обвинения в великом нечестии других — всего лишь шаг. Ведь если мои грехи делают меня великим грешником, мне сложно оценивать иначе грехи других. Для строгого самоосуждения нужна только одна правильная шкала ценностей, конкретная и жесткая, как семь смертных грехов в книжке про исповедь. И самые истовые православные покаянцы уже на следующий день превращаются в гонителей (об этом притча Христа о немилосердном должнике, см. Мф 18:23–35).

Нам потребуется вся рассудительность, чтобы романтика самоосуждения не закрыла собой Бога. Меньше пафоса, православные! И тогда, возможно, ни наше благочестие, ни чужие грехи не будут иметь такого всепоглощающего значения.

Из книги «Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы». — М.: Никея, 2021.