На каком языке сегодня говорить об опыте Божественного? В какой точке сходятся самые насущные проблемы современного человека и живое богословское вопрошание? Выдающийся современный философ и богослов Александр Филоненко видит это место на пересечении трех важнейших аспектов человеческого опыта — красоты, общения и благодарности. Он рассказывает об одном из главных направлений современного богословия — теоэстетике, или богословии красоты. Теоэстетический взгляд оказывается заветным ключом к новому богословскому осмыслению самых важных аспектов нашей жизни.

В поисках языка для христианского осмысления современности наше обращение к возможностям эстетики может показаться эксцентричным: и в самом деле, опыт Красоты как будто выбрасывает человека из захваченности и озадаченности повседневной жизнью. Но наш разговор пойдет о теоэстетике, или богословии красоты. Почему такая тема — «теоэстетика»? На то есть несколько причин. Самая поверхностная заключается в том, что богословие — это очень живое делание. С одной стороны, казалось бы, в нем ничего не происходит, кроме свидетельства об Истине, которая есть и будет. Однако, с другой стороны, в богословии всегда присутствует некоторое живое дыхание.

Нас интересует именно то, что «витает в воздухе» в современном православном богословии, где обычно не слишком часто происходят крупные события, — однако недавно в Америке вышло сразу две книги, посвященные теоэстетике. Они появились независимо одна от другой, авторы не договаривались друг с другом, это не произошло в рамках какой-либо одной школы или направления. Просто в разных местах появляются попытки богословствовать, и это богословие понимают как теоэстетику.

Сам термин «теоэстетика» родом из 60-х годов. Именно тогда католический богослов Ганс Урс фон Бальтазар предпринял величественное начинание, о котором будет речь идти подробно ниже: в период с 1961 по 1969 год он издал 7 огромных томов под названием «Слава Божия» и с подзаголовком «Теоэстетика». После их издания стало ясно, что это совершенно гениальное произведение, однако при этом было совершенно непонятно, что из этого вырастет и какое дальнейшее развитие это получит в богословии. И вот, неожиданным образом, начинание Бальтазара получило продолжение уже в православном богословии, причем интересно, что в Америке. Я говорю о книгах двух американских богословов. Первого зовут Дэвид Бентли Харт, а книга — «Красота бесконечного. Эстетика христианской истины». Второй автор — Джон Пантелеймон (Мануссакис) с книгой «Бог после метафизики. Теологическая эстетика». Это книги, написанные в совершенно разных философских и богословских традициях, они сильно отличаются по стилю и способу письма — но их объединяет то, что обе посвящены теоэстетике.

Конечно, православная традиция — это традиция, которая непосредственно примыкает к теоэстетике. Это совсем не новая тема в православии. Достаточно вспомнить «Добротолюбие», которое правильнее переводить «Красотолюбие» (греч. «Φιλοκαλία»). Одним из напоминаний о том, что тема красоты в православии вовсе не новая, а традиционная, исходная для христианского богословия вообще, являются работы Оливье Клемана. Например, на русском вышла его книга «Отблески света. Православное богословие красоты». В то же время теоэстетика — это живое начинание, которое расцвело в разных конфессиональных традициях: в католическом богословии, протестантском и православном. В этой области вырисовывается некоторое общее поле разговора и встречи.

Для начала стоит сказать пару слов о красоте и ее положении в современном знании.

Богословие — это такое дело, которое требует решимости и понимания, с чего начинать. Богословствовать начинают по-разному. Максима, которая принадлежит Бальтазару, заключается в том, что три великие трансценденталии — истина, добро и красота — в некотором смысле можно понять как три начинания богословствования. Можно первым ставить вопрос об истине, можно — вопрос о благе. Точка отсчета богословствования Бальтазара — в наблюдении, что богословы подозрительным образом давно не начинали с красоты.

В 60-е годы, когда Бальтазар сделал это наблюдение, красота оказалась потесненной из сферы систематического богословия. Конечно, о красоте говорили, но с нее не начинали, — а Бальтазар предпринял попытку с нее начать. Поэтому вопрос, который мы будем обсуждать, — собственно говоря, почему опыт встречи с красотой является первым богословием, и в каком смысле это так?

Надо сказать, что для меня тема красоты существенно связана с темой богословия общения или евхаристического богословия, темой глубокой и актуальной. Как-то так получается, что, с одной стороны, христианская жизнь центрирована Евхаристией, и когда мы пытаемся посмотреть на нашу жизнь по-христиански, то, казалось бы, мысль о ней должна развиваться исходя из опыта Евхаристии, опыта благодарения. Однако, с другой стороны, практически оказывается, что богословия, которое бы развивалось из опыта благодарения, почти не существует. И если мы будем пытаться посмотреть на богословие как богословие евхаристическое, то обнаружим, что теоэстетика занимает там принципиальное место.

Вопрос остается — каким образом мы можем описать богословие, которое начинается, во-первых, с опыта красоты, и во-вторых, с опыта благодарения? Это два больших вопроса, которые я попробую далее развить.

В ХХ веке так вышло, что понятие «красота» ушло даже из языка эстетики. Оно было изгнано, и вместо слова «красота» пришли какие-то другие, казалось бы, соразмерные ему понятия. Красота сегодня отстраняется в сторону посредством понятия «интересное». Обычно говорят так: в конце концов, красота — это наша субъективная иллюзия, это наша конструкция, это что-то внутри нас. А как только человек думает, что красота — это конструкция, то она перестает быть красотой. В красоте есть простое неотменимое свойство: красота таинственным образом приходит к нам и уходит от нас, когда мы не ждем. Очень важно, что красота есть нечто приходящее и никак не подчиняющееся нашим условиям. Это очень трудно объяснить в эпоху, когда конструктивизм стал просто здравым смыслом. Сегодня во всей социальной, политической теории, в гуманитарных науках — всё, что мы изучаем, есть конструкт. Человек конструирует, человек проектирует, человек достигает — и вдруг обнаруживается красота как то, что ведет себя как хочет.

Аргумент против конструктивизма применительно к красоте — это, к примеру, некоторые иллюзии, которые вызывают у нас чувство радости. Если бы все, что человек считает прекрасным, было бы лишь его конструктом, нужным ему для того, чтобы справиться с опасностями и вызовами мира, то тогда на любые внезапные иллюзии наш мозг всегда реагировал бы чувством тревоги. В самом деле: вот, мы привыкли, освоились в этом мире, достигли какого-то уюта, все расставили по местам — и вдруг приходит нечто, что ломает и опрокидывает мое представление. Казалось бы, чувство, которое сопровождает этот опыт, должно быть чувством тревоги. Чаще всего это так, однако оказывается, что бывают такие объекты, которые вызывают у нас радость. Нас обманывают — а мы радуемся, и мы хотим проверить еще и еще, проверяем — да, точно обманывают! То есть некоторые иллюзии работают так, что обманывают нас снова и снова.

Это означает, что в нашем мозгу есть класс вещей, которые, ломая наше представление о себе, вызывают радость. Где-то в этом классе

вещей находится красота. Но мы пока еще говорим не о красоте, а вообще о той сфере человеческого опыта, в которой мозг обманываться рад. Оказывается, что счастливыми нас делают вещи, которые опрокидывают наши представления. На этом построены целые феномены культуры. Когда мы говорим, что культура — это наша защита от страха, то это не совсем так. Все-таки культура — это еще и радость от встречи с тем, что больше наших представлений.

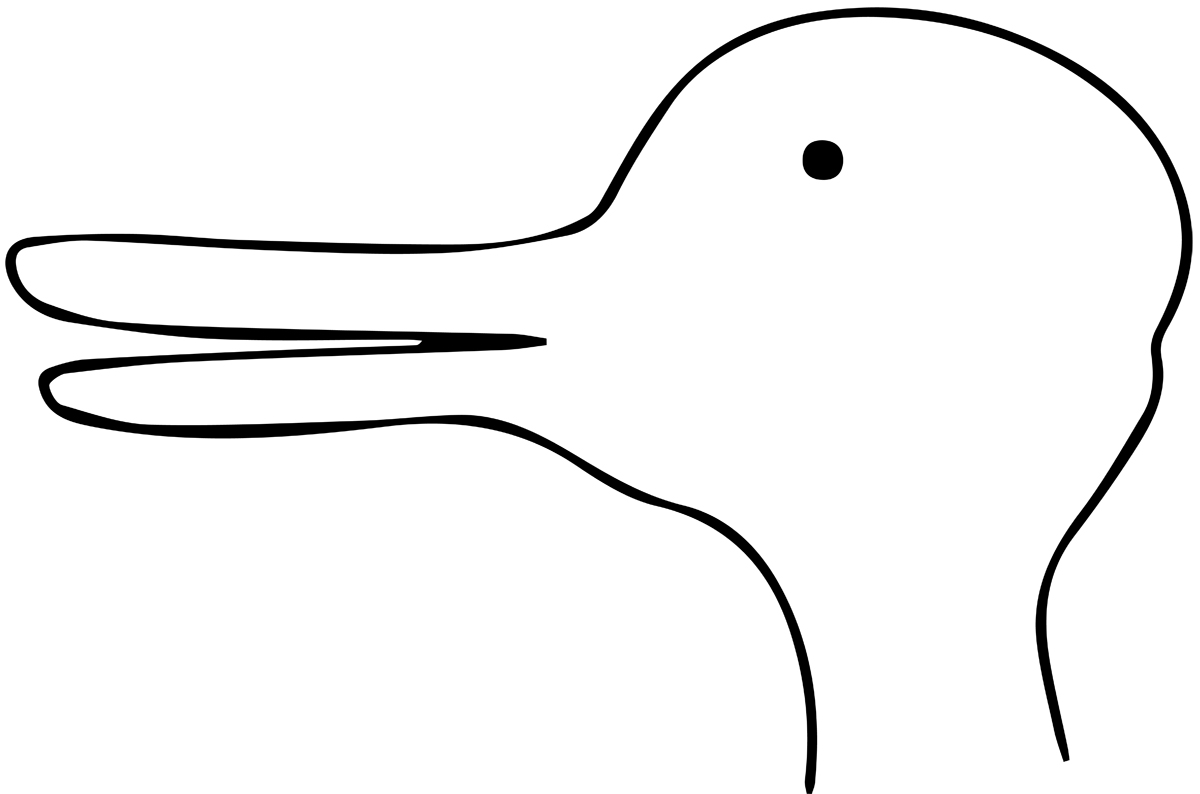

Мы подбираемся к красоте, но еще не подобрались — потому что больше наших представлений могут быть, например, другие представления. Получилось так, что главной философской картинкой ХХ века, как ни крути, стала картинка «утка и кролик». Не было ничего более сложного в философии ХХ века, чем эта картинка. Ее использовали почти все философы, чтобы объяснить совершенно разные классы идей.

Когда человека спрашивают, что нарисовано, он говорит: «Кролик», а второй человек ему говорит: «Нет, утка». И через какое-то время первый человек уже видит утку, а второй — кролика. Интересно, что почти никто не говорит, что видит просто линию и точку. Если человек об этой картинке говорит: «Линия и точка», это считается одним из признаков психического расстройства.

Почему этот феномен оказался так важен? В ХХ веке и гештальт-психологи строили экспериментальные проекты, чтобы исследовать подобные явления, и Витгенштейн по-своему их изучал, и логики по-своему — но всех в этой картинке интересовала одна вещь. Когда нам кажется, что мы воспринимаем реальность и легко отвечаем на вопрос, что мы видим, — оказывается, что мы видим обычно не то, что есть, а то, что мы проецируем. Если кто-то сначала спроецировал кролика, то он говорит: «Кролик». И хорошо еще, если есть рядом другой человек — если его нет, то я с этим кроликом так и умру. Но есть другой человек, и он говорит, что видит на этой картинке утку. Интересно здесь не то, что можно двумя способами видеть реальность (это уже даже неприлично обсуждать), а то, что нельзя видеть сразу две картинки одновременно. Даже если ты знаешь, что здесь есть и кролик, и утка, — нельзя одновременно видеть и кролика, и утку. Психологи это доказали; они даже измеряли время, которое требуется мозгу для переключения с одной картинки на другую.

Эта картинка довела до того, что можно назвать конструктивистским головокружением — когда стало казаться, что мы вообще никогда не имеем дела с реальностью. Ведь, казалось бы, реальность — это то, что я вижу. Но мы знаем теперь, что я вижу то, что хочу, и если проецирую кролика — то вижу кролика; и есть подозрение, что другой человек видит что-то иное. В этой ситуации все интеллектуальные усилия тратятся на то, чтобы плюрализовать собственное видение, узнавать, что видят другие. Но на этом все заканчивается; и, конечно, при таком подходе к реальности красота не возникает никогда. Так возникает только то, что можно называть интересным. Человек называет интересным обычно именно этот переход от кролика к утке. Можно сказать тогда, что все новое в этом мире — это просто переключение видения.

В ХХ веке, когда появилась модернистская литература, авангард, стало неприличным вообще использовать слово «красиво». Достаточно вспомнить знаменитое утверждение Гертруды Стайн, которая заявила, что красивыми бывают только обертки на конфетах, а великое произведение должно быть просто образцово некрасивым, чтобы отпугнуть дилетантов. Профаны не должны лезть в искусство, поэтому произведение должно быть очень скучным, очень некрасивым и очень неинтересным; все это — признаки (необходимые, но, конечно, не достаточные) гениального модернистского произведения.

Потом такая точка зрения все-таки начала сдавать позиции, и постмодернизм открыл для себя «интересное». Сейчас очень любопытно наблюдать, что часто в том месте, где раньше сказали бы «красиво», говорят — «интересно». Интересное — это не обязательно красивое, потому что высказывание о том, что нечто красиво, требует определенной ответственности. Ведь что одному красиво, другому некрасиво. Поэтому в таких случаях предпочитают говорить «это интересно» — это значит, что это интересно тебе, а другому интересно что-то другое. В конце концов, нечто может быть безобразным, но интересным.

Неожиданная защита красоты пришла со стороны Сьюзан Зонтаг, написавшей эссе, где она указывает как раз на этот любопытный феномен: да, мы приложили колоссальные усилия для того, чтобы похоронить это слово — «красота», — но оно остается. И Зонтаг замечает, что, конечно, почти все можно описать как интересное, но все-таки остаются вещи, которые не интересны, а красивы. Например, закат, говорит она, никак не интересен — он красив; и невозможно эту красоту свести к какому-то роду интересности.

Получается любопытная вещь: потихоньку в гуманитарное сознание возвращается понятие «красота», но возвращение это очень хрупкое. Ведь есть серьезные конкуренты. Если модернизм предпочел красоте всевозможные проекты и утопии, то в постмодернизме появляется «интересное» в его связи с «реальным». Нам же надо будет присмотреться к «красивому».

Мы уже заметили ранее, что в самых простых вещах мы сталкиваемся с любопытным феноменом: иногда наше зрение вдруг бывает опрокинуто, но это тем не менее не вызывает тревоги, а приводит к радости и как-то связано со счастьем. Счастье же, в свою очередь, существенно связано с этим «вдруг».

В качестве еще одного предисловия к теме приведу стихотворение Ольги Седаковой. Это стихотворение «Ангел Реймса». Реймсский собор сильно пострадал от бомбардировок еще во время Первой мировой войны. Это речь ангела, он обращается к нам.

Ты готов? —

улыбается этот ангел —

я спрашиваю, хотя знаю,

что ты несомненно готов:

ведь я говорю не кому-нибудь,

а тебе,

человеку, чье сердце не переживет измены

земному твоему Королю,

которого здесь всенародно венчали,

и другому Владыке,

Царю Небес, нашему Агнцу,

умирающему в надежде,

что ты меня снова услышишь;

снова и снова,

как каждый вечер

имя мое вызванивают колоколами

здесь, в земле превосходной пшеницы

и светлого винограда,

и колос и гроздь

вбирают мой звук —

но все-таки,

в этом розовом искрошенном камне,

поднимая руку,

отбитую на мировой войне,

все-таки позволь мне напомнить:

ты готов?

к мору, гладу, трусу, пожару,

нашествию иноплеменных, движимому на ны

гневу?

Все это, несомненно, важно, но я не об этом.

Нет, я не об этом обязан напомнить.

Не за этим меня посылали.

Я говорю:

ты

готов

к невероятному счастью?

Вопрос ангела о невероятном счастье — действительно тревожный, потому что христианскую готовность в первую очередь обычно связывают не с этим. Христианская готовность — это готовность к призванию, к долгу, к серьезным этическим вещам; а готовность к невероятному счастью — это что-то очень факультативное. Но вдруг оказывается, что это единственный неотменимый вопрос ангела к человеку, вопрос, от ответа на который при этом можно всегда уйти. Странным образом современный человек готов защищать очень разные вещи — экологию, чьи-либо права, еще что-либо, — но совсем не готов защищать счастье и красоту, потому что это что-то уже совсем дополнительное.

Однако форма живого творческого богословия такова, что если богословие в качестве чего-то определяющего, созидающего и может вернуться в современное гуманитарное академическое пространство — среди того форума наук, искусств и практик, которые представляет современная культура, — то прежде всего в качестве «защитницы» красоты. Дальше мы разберем это мое утверждение подробнее.

Вернемся к кролику и утке. Вообще эта картинка весьма тревожная. Ведь мы часто думаем, что способны видеть мир просто таким, какой он есть, а любой другой человек, который видит этот мир не так, вызывает тревогу. Но каждый раз, когда нам кажется, что мы видим мир таким, какой он есть, эта картинка напоминает нам, что все-таки это наше видение, наш «кролик». А у кого-то другого — «утка».

Это первый и самый простой тезис, более того: в современном образовании он даже почти аксиоматичен и неинтересен. Интереснее следующее: означает ли это, что мы никогда не имеем дела с реальностью? Может быть, мы все время «переключаемся»? В лингвистике это называется «гипотеза Сепира — Уорфа», что в русской традиции можно назвать гипотезой языковых картин мира. Эта гипотеза предполагает, что в зависимости от того, каким языком ты пользуешься, в таком мире ты и живешь; что язык существенным образом предопределяет, детерминирует горизонт твоего опыта; твоя жизнь замкнута, охвачена языком, в котором ты родился. В таком ключе можно так рассматривать не только язык, но и, например, традицию как то, внутри чего ты рождаешься.

Тогда встает следующий вопрос: а не означает ли это, что другие традиции — это «кролики» и «утки»? Я пока ничего не утверждаю, это только вопрос-тревога: что мы имеем в виду, когда мы говорим, что мы имеем дело просто с опытом? У Чарльза Тейлора, например, это окажется решающим моментом. Ведь почти вся критика религии, начиная с эпохи Просвещения, все теории секулярности держатся на простом тезисе: раньше люди жили внутри мифов, иллюзий и конструкций, и постепенно пришли к пониманию, что нужно строить свою жизнь, полагаясь на непосредственный опыт. Критика же теории секулярности состоит в том утверждении, что это «наивное», «непосредственное» знание и видение само по себе обусловлено. А дальше давайте поговорим, чем оно обусловлено.

В случае «кролика и утки» есть следующий тревожный вопрос: что в этой картинке — реальность? Вероятно, это то, что заставляет нас переключить одно видение на другое. Но почему это вызывает радость? Это означает, что среди не укладывающегося в наши картинки есть что-то такое, что нас животворит и в ответ на что мы — живые.

Красота определенно относится к этой области. Очень трудно сказать, что такое красота. Однако когда у нас бывает опыт красоты, то мы знаем, что это то, что нетребовательно к нам, не навязывает определенного поведения, не предписывает нормы, не накладывает санкции, — но то, чему мы жаждем быть причастными. Красота есть то, что будит, пробуждает причастность. Конечно, красота приходит к нам вместе с «реальным». Однако если мы посмотрим на современную философию реального, то увидим, что почти все теоретики готовы принимать разговоры о реальном только в одной форме: о реальном как о возвышенном. Здесь неожиданно возвращается Кант, но в новом ключе, совсем не кантианском. Почти у каждого современного теоретика есть книга, в заглавии которой есть слово «возвышенное», однако нет книг со словом «прекрасное». Это говорит о том, что современные гуманитарии твердо решили придумать способ выбраться из тюрьмы языка. То есть когда мы поняли, что всегда уже находимся внутри неких данных нам матриц и сетей, то сразу возникает следующий вопрос: можно ли из них выбраться? Конечно, это все началось не сегодня, а уже с Ницше, и до сих пор тянутся попытки выйти из тюрьмы языка.

Один известный историк, Франклин Анкерсмит описал эту ситуацию очень симпатично. Он говорит: да, конечно, все гуманитарии пытаются найти ход к реальному, потому что все немножко устали от перепроизводства интерпретаций. Все студенты, школьники, все, кто только может, изобретают все новые и новые интерпретации; и какое-то время назад это казалось очень ценным, а сейчас кажется никуда не ведущим, поэтому все теперь ищут выход из тюрьмы языка. Однако Анкерсмит говорит: не надо забывать, что тюрьма языка — это очень удобная, комфортная тюрьма. В этой тюрьме мы уже давно, мы ее сумели обустроить, украсить, поставить цветы… Там уже уютно. Конечно, это не есть реальность, это есть нечто, что мы сами произвели, — но надо понимать, что когда мы вырвемся из этой тюрьмы, то мы вырвемся из определенного комфорта, и будет как минимум неуютно.

И поэтому, говорит он, когда современная гуманитаристика ищет выход к реальному, она находит только одну дверь, и эта дверь называется «травма». Потому что это тот род реального, от которого нам не уйти. Невозможно не заметить, что есть травма; невозможно не заметить, что есть катастрофа. Однако вполне можно не заметить, что есть красота. Таким образом, реальное возвращается и оттесняет интересное через возвышенное. А богословие, и вообще защита красоты, — это защита прекрасного внутри многоголосия разговоров о возвышенном. Разговор о возвышенном — это парадоксальная вещь, потому что о возвышенном невозможно говорить, оно обычно заставляет человека молчать, это нечто гораздо большее, чем он, и пугающее. Прекрасное тоже больше человека, но оно, в отличие от возвышенного, призывает к разговору. Таким образом, если мы строим какой-то разговор о красоте, то он будет возвращением к паре кантовских понятий «прекрасное — возвышенное», но таким, что мы будем защищать слабое — прекрасное — перед возвышенным. Нужно к этой паре присмотреться и постараться увидеть ее по-новому.

Привычный образ культуры — таков, в котором культура создана для

того, чтобы организовать защиту человека от вызовов, которые перед ним встают. Иными словами, если мы

с

достаточной степенью уверенности защитимся

от вызовов, то значит, культура

выполняет свою функцию.

Следовательно, культура в наши дни чаще всего связывается с защитой от вызовов, и поэтому ключевые слова сегодня — это «вызов»,

«безопасность» и «риск». Самая известная социологическая книга,

которая описывает эту ситуацию, — это книга

немецкого социолога Ульриха Бека «Общество риска».

Другой современный теоретик

культуры, Ханс Ульрих Гумбрехт, говорит, что совсем недавно все общества были

обществами надежды — возможно, утопической, но надежды. Будущее казалось,

может, и не великим и не грандиозным, но симпатичным. В

будущее хотелось попасть, желательно до смерти, посмотреть, что там будет.

Однако что-то случилось, и теперь все понимают, что будущее вряд ли будет

особенно лучше, чем сейчас. Прошлое

тоже не манит, — и поэтому настоящее, которое всегда было принято переживать как точку, вдруг начало

раздуваться. Жажда современного человека — как можно дольше пожить в настоящем,

пережить историю как просто «раздутое настоящее».

Почему это происходит? Потому что главная задача культуры — создать это место настоящего и защитить его, обеспечить ему безопасность. Тема риска и необходимой безопасности сегодня центральная. Кажется, что дело культуры — только в том, чтобы получше защитить. Тогда культура выступает как система фильтров, которая позволяет нам более-менее защищенно и свободно себя чувствовать. Однако в такой ситуации никогда нет призыва. А ведь в реальном, кроме того, от чего мы защищаемся, есть еще то, что обращено к нам как призыв, в ответ на который мы становимся самими собой. Тогда оказывается, что реальное ценно как призыв, но мы теряем его в активной работе по достижению безопасности.

Интересно, по-гречески «красота» и «призыв» — это слова одного

корня — καλέω («звать») и τό καλόν («красота»). То есть красота — это такой призыв, отвечая

на который я проживаю свою жизнь как настоящую. Для современного же

человека понятие «реальное» почти слиплось с понятием «вызов». Тогда культура

— это оптимизация страха. Всякий вызов вызывает у нас тревогу, мы должны придумать способ как-то на нее ответить.

Когда же речь идет о красоте, то встает вопрос о том, что,

может быть, мы так хорошо защищаемся и достигли такой безопасности, что уже

обречены быть глухими и совсем не слышать другого.

Гоголь писал, что некоторые люди так обросли телом, что неудобно желать им здоровья. То же самое можно сказать и о такого рода культуре. Когда мы достигаем такой защищенности, то мы уже не способны слышать призыв. Требование слышать — вообще говоря, не интеллектуальное. В некотором смысле легко показать, что это требование религиозное и собственно христианское. Митрополит Антоний Сурожский называл его уязвимостью. Он говорил, что, когда мы приходим в церковь и ищем безопасности и еще одной степени защищенности, мы забываем о том, что следует искать противоположного — не неуязвимости, а уязвимости. Ведь мы более или менее все защищены — защищены ровно настолько, чтобы не слышать призыв, который к нам обращен; и необходимо специальное усилие, специальная способность для того, чтобы оказаться уязвимыми.

С одной стороны, можно сказать, что уязвимость — это то же самое, что открытость. С другой стороны, это не совсем так, потому что открытость — скорее интеллектуальный момент, а уязвимость — это, согласно владыке, сложный, трудный плод молитвы. Когда я молюсь, я могу и должен просить об уязвимости, потому что уязвимость есть возможность быть открытым для того, чтобы услышать призыв. Это способность внутри бури, среди вызовов расслышать зов, узнать его и пойти за ним. Такое понимание культуры вырастает из богословия красоты.

Я надеюсь, что все эти примеры позволяют описать пространство, в котором наша встреча с красотой оказывается совершенно по-человечески необходимой. Это то место, где красота спасает.

Из книги «Теоэстетика. 7 лекций о красоте». — М.: Никея, 2022