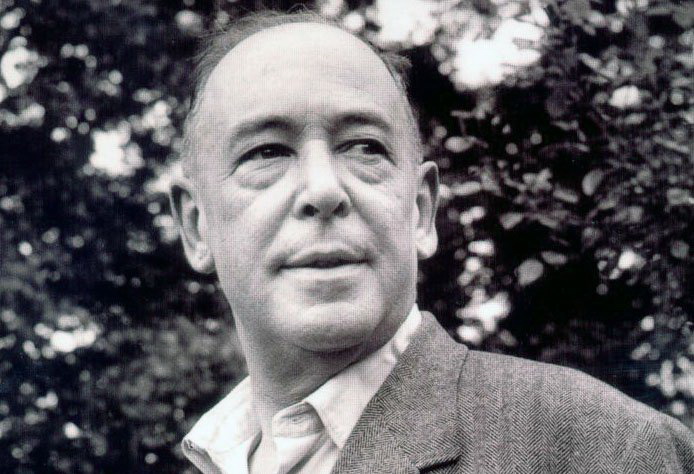

Соприкасаясь с произведениями Клайва Льюиса, каждый ловил себя на мысли, что за фэнтезийным антуражем скрывается нечто большее, чем добрая сказка для детей. Будучи христианином, знаменитый писатель вкладывал в свои сюжеты глубокие и вечные смыслы. Его повести учат добру и любви, раскрывая перед читателями подлинную красоту жизни. Как взгляды Льюиса проецировались на его творчество? И можно ли его считать «анонимным православным»? Об этом размышляет Эдит Хамфри в книге «Ввысь и вглубь. Христианские беседы с К. С. Льюисом».

Мыслить строго и поступать по совести

Преподаватели Нового Завета часто указывают на Послание к Римлянам как на лучший пример стиля и типичной структуры посланий апостола Павла: он начинает с богословия, а затем излагает его практические следствия. Первые одиннадцать глав Послания к Римлянам посвящены многочисленным и значительным богословским темам: сотворение мира и его падение, разделение между женским и мужским полом или между евреями и прочими народами, загадка склонности всех людей ко греху, дело Иисуса Христа по восстановлению нас и мира, в котором мы живем, важность веры в праведные действия Иисуса, непрестанная Божья забота об иудеях и не‑иудеях и надежда на невообразимую славу. А в двенадцатой главе наступает великое «поэтому». В свете всех этих богословских тайн апостол призывает нас разорвать с духом века сего и предложить себя самих, тело и душу, Богу, чтобы Он мог совершать в нас свою преобразовательную работу:

Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Рим 12: 1–2

Иными словами, апостол говорит: «Вы напитались этими богословскими и историческими уроками, теперь же примените их на практике — и увидите, как Божье обетование в вас исполнится». Говоря о нашей жизни как о жертве, апостол Павел открывает последние практические главы Послания к Римлянам. Здесь он говорит о жизни в Церкви, жизни в обществе, о покорности властям, уплате налогов и о непрестанном труде взращивания христианского поведения.

Как и апостол, Льюис крепко связывает веру с действием (и побуждает к действию). Мы это ясно видим в двух, наверное, самых сложных его произведениях, «Человек отменяется» и «Кружной путь, или Блуждания паломника»: оба сочетают в себе философскую и практическую направленность. Они написаны для образованных читателей, причем первое произведение — для преподавателей. Кроме того, они написаны для тех, кто получил классическое образование, и, следовательно, тех, чей литературный и исторический багаж позволит глубоко понять прочитанное. Большинству из нас понадобится некоторая помощь в понимании греческих и латинских терминов, а также в улавливании отголосков и аллюзий, очевидных для этих первых читателей. (Я не буду здесь все это разбирать, но лишь отмечу полезные общие темы и концепции, которые помогут нам в нашем исследовании строгого мышления и христианской этики.) Помимо этих технических трудностей, детальная аргументация Льюиса потребует от нас полного внимания.

«Человек отменяется» — это серия из трех весьма содержательных лекций, написанных без малейшего намека на сказочность, но содержащих несколько забавных житейских историй и примеров. «Кружной путь, или Блуждания паломника» обещает нам сюжетную историю (и сюжет здесь действительно есть), но требует глубокой сосредоточенности на целом спектре проблем, очень важных для Льюиса, но для нас, скорее всего, малоизвестных. С этой пересеченной местности мы начнем наше путешествие — а, как говорят, путешествия расширяют кругозор.

«Человек отменяется»

Эта книга не строго о христианской вере. Мы можем ее охарактеризовать как некое «до‑евангелие», адресованное тем, кто занимается воспитанием подрастающего поколения, но не обязательно является христианином.

Цикл из трех взаимосвязанных статей под общим названием «Человек отменяется» изначально был прочитан в ходе нескольких публичных выступлений. Первая лекция, под названием «Человек бесчувственный», была направлена против некритически воспринятой философии субъективизма, незаметно навязываемой молодым студентам и приносящей немалый вред их образовательному процессу. Льюис скрывает от своих читателей название учебника, на примере которого разворачивает свою критику (называя его «Зеленой книгой»), чтобы не позорить его авторов. Он настаивает, что отвержение всякого чувства как чего-то оторванного от реальности, — а именно это и делают авторы, — приведет к существенному ослаблению тех, кто последует по этому пути, а может быть, и к полному внутреннему уничтожению их как людей. Вторая лекция («Путь») отстаивает подспудное наличие в нашем мире некоей фундаментальной реальности, к которой апеллирует нравственность, и на основании этого выступает против любых бесполезных инноваций в нашей этической системе. Льюис называет эту реальность, лежащую в основе всего, и ее законы «Путем», что является переводом китайского слова «Дао».

Все известные нам мировые культуры, говорит Льюис, признавали некую фундаментальную «данность» этого мира, которая требует человеческого «пути» жизни, будь то «естественный закон», «традиционная мораль», «первопринципы» или «очевидности». Основываясь на этом общем убеждении, разные человеческие культуры развили собственные (разнообразные) нравственные кодексы. В третьей лекции, «Человек отменяется», Льюис предупреждает об опасности, которую несут поверившие в абсолютный субъективизм и отрицающие существование Дао, те, кто пытается подстроить природу человека и материи под свои желания и создать реконструированную реальность. Любое общество, упорствующее на этом пути, в конечном итоге не только окажется в бесчеловечном мире, но и над его рациональностью будет одержана «победа». Это произойдет потому, что такому обществу придется умертвить собственную логику, чтобы подстроиться под новосозданную «мораль».

Идя по такому пути, оно станет менее человечным, даже оскотинится, и уж точно не будет более утонченным и упорядоченным. Исследуя аргументацию Льюиса, мы не можем, как бы нам ни хотелось, отдать должное всем деталям. Наша задача лишь в том, чтобы остановиться на тех моментах, которые проливают свет на наши темы строгого мышления и благочестивой нравственности.

В первом эссе Льюис предупреждает о вреде, который может нанести идеологическая обработка молодых людей в духе позитивной и негативной философии, распространившейся повсеместно в начале и середине XX века. Мейнстримовой философией был в то время субъективизм, предполагающий, что все наше восприятие внешнего мира полностью управляется личными предпочтениями, а «правильных» или «неправильных» реакций на реальность просто не существует. Анонимные преподаватели, написавшие «Зеленую книгу», отвергли романтизм, мировоззрение более раннего поколения, предполагавшее, что внешний мир вызывает сильные (и вполне уместные) эмоции и томление в груди человека. Романтизм, порой граничивший с дешевой сентиментальностью, был доминирующим чувством западной культурной цивилизации конца XIX и начала XX века и был окончательно рассеян, по-видимому, только отрезвляющим опытом Первой мировой войны.

Педагоги, написавшие учебник, видимо, подцепили эту аллергию на романтизм. Опираясь на свой авторитет учителей литературы, они развенчивают идею, фундаментальную для многих философов и мыслителей вплоть до самого последнего времени: что человеческие эмоции могут быть достойной и подобающей реакцией на красоту природы, верность прирученного животного или тайну исторического места. Наши эмоции, которые мы ассоциируем с этими внешними вещами, говорят обличители, на самом деле целиком исходят изнутри нас самих и не вызваны явлениями внешнего мира. Убежденность поэтов, например Вордсворта, в том, что в определенных обстоятельствах такие человеческие эмоции могут быть уместны, для авторов учебника и им подобных профессоров — пустые слова, типичный человеческий самообман.

Однако, презирая и отвергая достоинство внешнего мира, многие из послевоенного поколения, к сожалению, унаследовали от школы романтизма ее чрезмерный акцент на человеческом опыте, то, что иногда называют «поворотом к субъекту» или «к Я», которое смотрит и описывает. Порой художник или поэт эпохи романтизма тратил столько же (или больше) времени и сил на описание собственной эмоциональной и творческой реакции и упоение ею, сколько на созерцание самого предмета желания или вдохновения. Пережитки такого подхода звучат и во многих современных популярных христианских гимнах, в которых кульминация неизменно приходится на человеческое восхищение: «Я бы мог бесконечно петь о твоей любви», «Я много раз дивился твоему дару любви, и вот я снова тут!». (Не лучше ли было бы сосредоточиться на чудесах тварного мира или на тех великих деяниях, что совершает Бог с внутренним миром молящегося? Но в этих песнях на первый план выходит сам внутренний мир.) Поспешу отметить, что Льюис употребляет слово «романтический» вполне в согласии с практикой художников и поэтов эпохи романтизма, говоривших о достоинстве Божьего творения, которым человек может восхищаться и которого жаждать; однако эта человеческая реакция никогда не является для них самоцелью. Скорее страстное желание и вспышки радости призваны привести к Источнику всякой радости, Творцу этих чудес.

Но авторы «Зеленой книги» идут по противоположному пути: упрекают за то, что Льюис одобряет, и исповедуют то, что он считает глупостью. Они отвергают романтическую идею, что грани видимого мира сами по себе достойны человеческой реакции, однако цепко держатся за романтическую субъективность. В их новом мире образованного и смышленого студента обучают прежде всего понимать собственные желания и интересы, а не смущаться и не давать сбить себя с пути «сентиментальными» обращениями к внешнему миру. Так, уверяя, что передают мудрость, на деле они готовят плацдарм для бесчувственного, разрушительного общества.

Льюис отмечает, что к 1940‑м годам, когда был написан учебник, о котором он говорит, романтическое движение уже давно потеряло всякое влияние.

В наше время фантастический романтизм снова в моде: «Звездные войны», «Гарри Поттер» и даже адаптированные экранизации книг самого Льюиса свидетельствуют о возрождении спроса на романтику. В отделах фэнтези в книжных магазинах все полки забиты книгами, к сожалению зачастую вторичными и не так уж хорошо написанными. Романтизм возродился, но, пожалуй, в менее привлекательном виде, чем в искусстве прошлых времен: где теперь наши Вордсворты, Шелли или даже Теннисоны? В то же время неотрефлексированный субъективизм, встречавшийся у некоторых романтиков, который продвигали современные Льюису преподаватели и их воспитанники, прижился и несет с собой несказанную угрозу не только индивидууму, но и всему обществу. Основная задача первого эссе — показать, что внешний мир достоин или имеет право вызывать у человека эмоциональную реакцию, — до сих пор имеет для нас огромное значение. Питер Крифт, например, говорит о книге «Человек отменяется» как о корабле‑первооткрывателе, исследовавшем «сию великую, бурлящую реку нашей общей культуры, которая, по-видимому, стремится к водопаду».

Блаженной памяти о. Фома Хопко считал книгу Льюиса «самой важной книгой последних пятидесяти [или] шестидесяти лет», пророчествующей о нашем времени: «Другие [книги] даже близко не подходят по своему значению [к книге „Человек отменяется“] в деле критики западной культуры и [объяснения] того, что произошло с западным человеком».

Льюис предупреждает: настраивая нашу молодежь отвергать без разбора все внутренние реакции на то, что они видят, читают или слышат во внешнем мире, мы создаем «бесчувственных людей», то есть людей, неспособных реагировать по-человечески на мир вокруг себя.

Человек, напоминает он нам, имеет сознание, призванное управлять плотью посредством сердца, то есть вместилищем эмоций. Разум у нас общий с ангелами, а тело наше как у животных. Но именно грудь, сердце, вместилище эмоционального знания и есть характерная черта человека. Конечно, какие-то человеческие эмоции чрезмерны, неуместны или даже извращены. Но что происходит с поколением, которое приучили отвергать все, что познается через эмоции и чувства, называя их чисто субъективными? Льюис дает ответ: когда это происходит, наш разум лишается человеческого элемента, с помощью которого может воспитывать тело. Мы остаемся «без сердца».

Итак, уже во времена Льюиса преподаватели воспитывали поколение, считающее эмоции чем-то абсолютно субъективным, внутренним и поэтому произвольным, никогда не соответствующим чему-то вне нас самих, не отдающим долг красоте природы, верности животного или величию исторической славы. Это убеждение, утверждает он, было навязано молодежи не посредством логики и убеждения, но промыванием мозгов и пропагандой. Начинающих ученых неверно учили отвергать такие «старомодные ценности», как чувство трепета, которое испытывает человек, стоя перед могучим водопадом или значимым историческим местом. Такие эмоции отвергались как простая «сентиментальность», не имеющая никаких оснований в объективной реальности. Водопад — просто вода, падающая с обрыва, и нет никаких фактических оснований называть его величественным. Лошади — просто грубые сельскохозяйственные животные, у них не может быть никаких серьезных отношений с людьми, использующими их для работы.

Государства — лишь случайные исторические образования, так что у них нет власти вызывать национальную гордость или мужество во время войны. Над любыми призывами терпеливо переносить трудности, или стоять смело и не отступать, или отважно исследовать неведомые земли, или видеть в животных знающих и любящих существ, наших младших собратьев, разумный и знающий современный человек может только посмеяться. Если даже и есть необходимость воспитывать в молодых людях мужество, то это следует делать на основании разума и пропаганды, объясняя пользу мужества для выживания человеческого рода, а не при помощи стихов или песен, уверяющих, что сладостно умереть за отчизну.

Льюис отмечает, что такую деконструкцию легко совершать над дешевой сентиментальной литературой или рекламой. Однако это «умение разоблачать манипуляции» лишает учащихся удовольствия от хорошей литературы, которая безоговорочно предполагает наличие у всех людей общих и подобающих реакций. Делая вид, что преподают литературу с нейтральных позиций, на самом деле эти обличители «вырезали кусок… из души» обучающегося подростка, ибо заставили его поверить, что все эмоции, вызванные природой, музыкой и искусством, — всего лишь проекции или вкусовые предпочтения.

Но дело не только в том, что человеческие эмоции называют субъективными: проблема серьезнее. Обличение эмоций, по-видимому, подогревается неприятием «учения об объективной ценности», которое мы находим у Платона, Аристотеля, стоиков, в восточной философии и христианстве. Люди учат по-настоящему тогда, когда посвящают подрастающее поколение в свои планы, передавая им проверенные опытом жизненные традиции, то есть педагог подвергает процессу обучения и самого себя. Таким образом, истинное обучение ближе к пропагации (разведение, размножение, распространение. — Прим. пер.), чем к пропаганде. Это сильно отличается от внешней дрессировки или выработки условных рефлексов, которые мы обычно применяем к животным, не принадлежащим к человеческому роду. Педагогу следовало бы посвящать ново‑ го человека, а не обрабатывать его, — как птица учит своих птенцов летать, а не как фермер выстраивает жизнь цыплят на ферме. Пропагация предполагает «передачу детям того, что достойно человека», а не дрессировку для собственных целей или на благо искусственно спроектированного общества. Только глубокое мышление, воспитанное образовательным процессом, где ученик и учитель имеют общие ценности, может породить истинную нравственность. Эксплуататоры, настраивающие ученика на необдуманное отрицание внутренней жизни и чувств, скоро становятся дрессировщиками молодого поколения, а не настоящими учителями. Преподаватели пользуются другими людьми для своих целей, а не вводят молодежь в таинственную полноту человеческой жизни.

Не для современных обличителей этот евангелический, и, возможно, сентиментальный, песенный вздох:

«Господи Боже мой, когда в восхищении и трепете размышляю я обо всех мирах, Твоими руками сотворенных…» Не для дрессировщиков православное прозрение: «Царь небесный… и жизни Податель… везде сущий и все наполняющий». Обличенный, осмеянный и «полезный» мир остается совершенно «разочаровывающим», не способным заслужить или вызвать реакцию у столь пресыщенных глаз.

«Прогрессивный» модернистский проект, столь ненавистный Льюису, выходит далеко за пределы необдуманного разоблачительства. Он переходит к намекам на то, что мораль сама по себе относительна и полностью обусловлена конкретными культурами и индивидами: нет никаких внешних стандартов, которые люди в целом обязаны признавать. Нравственность сама по себе — набор внутренних и общественных норм, регулирующих человеческие действия, — должна быть разумно перестроена «инноваторами», теми, кто, скрытно или явно, применяет насильственную власть над другими «ради их собственного блага».

Именно этот обесчеловечивающий результат прежде всего волнует Льюиса во втором эссе, где он выстраивает аргументацию в пользу объективного Пути, даже по-разному понятого и описанного в различных культурах. В этом эссе он настаивает, что истинная строгость мышления ищет не только удобного, но прежде всего реального. Цитируя гомеровского Менелая (Илиада, 17.647), он восклицает: ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον! («Зевс… при свете губи нас, когда уж так восхотел ты!») Другими словами, самое главное — видеть ясно, а не спасать собственную шкуру. Люди призваны исследовать свои идеи при ярком свете дня, даже если эти идеи с первого взгляда непрактичны и небезопасны.

Но «инноватор», как и «обличитель» из первого эссе, больше озабочен созданием прагматичной этики. Инноватор ошибочно полагает, что можно перейти от наблюдений и привычек к реальной морали, от инстинктов, которые бывают очень разными, к чувству долга перед ближними. Такой учитель не учитывает, что сами наши инстинкты в этом падшем мире «воюют» друг с другом и потому не могут обеспечить прочную систему ценностей. На самом деле кажется, что нравственные принципы были просто даны людям всех культур. В каждой культуре (в качестве примеров Льюис предлагает Конфуция, Локка, Теренция и Тору) мы находим ту или иную традиционную мораль или «естественный закон», который невозможно было откуда-то извлечь, он был просто «дан». Любая «новая» парадигма — лишь искажение чего-то более традиционного, а не самостоятельная система (здесь читатели постарше, быть может, вспомнят давно забытую «ситуативную этику» 1960‑х и 1970‑х годов). В прошлом детей посвящали в «тайну человечества», в нравственную систему, охватывающую равно учителя и ученика. Но теперь эта тайна обличена как субъективная, и инноваторы спешат ее заменить тем, что должно пригодиться в построении хорошего общества, как они его понимают. Главной целью образования становится идеологическая обработка, так как ничем по-настоящему ценным новая система зарекомендовать себя не может.

«Человек не может создать новую ценность, как не может создать новый, не смешанный цвет». Льюис говорит о человеческой способности рефлексировать вообще, а не о христианской вере, и все же мы вспоминаем слова Бога: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды (Иер 2:13). Ничто реальное не выстроишь без фундамента.

Итак, эти сочинения расчищают почву, на которой Льюис пытается установить императив объективной реальности и объективной нравственности. В них он борется не только против небрежного мышления, весьма распространенного в его время, как и в наше, но и против угрозы современных предубеждений. Те, кто не очень вдохновлен философией, могут извлечь те же уроки из его поразительного романа «Мерзейшая мощь», который мы рассмотрим в следующем разделе этой книги. Хотя мы лишь царапнули поверхность этой тесно связанной триады Льюиса, мы уже предупреждены об опасности субъективизма и ясно осознали мысль, что человечество удерживает от распада система ценностей, принимаемая как данность. В разных обществах ценности могут расцениваться и выражаться по-разному, но если люди полностью отрицают Дао, то рискуют не просто получить хаос, но и потерять свою человечность.

Небрежное мышление и скептицизм в отношении нравственности ухитрились за последние три поколения воспитать учеников, привитых от любого этического императива и в результате утративших почву под ногами. Мы дошли до того, что многие благонамеренные люди, получившие такое образование, настаивают на том, чтобы общество принуждало к определенному поведению и принятию идей, по их мнению, этичных, и в то же время отрицают, что существует какая-либо объективная реальность.

Сочинения Льюиса предсказали деспотический потенциал мнения большинства, основанного на искусственно созданной морали, оторванной от реальности.

Эти три очерка, однако, не аргументируют в пользу именно христианства: ведь христианская этика восполняет закон, но сама не является законом. Тем не менее они указывают, с чем связаны трудности нынешнего поколения в восприятии благовестия. Релятивизм, с одной стороны, и прагматичные, человеком созданные стандарты — с другой, образуют шоры, не впускающие свет. Помимо этих предостережений, «Человек отменяется» выполняет еще одну важную задачу — подчеркивает нашу общую человечность, которую некоторые благочестивые христиане списывают со счетов. В этих сочинениях Льюис применяет на практике хорошо известное высказывание Теренция: Homo sum. Humani nihil a me alienum puto («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»). Это полезное лекарство от христианского узкомыслия, способного разглядеть истину только в открыто христианском контексте. Разумеется, откровение (Библия и Священное Предание) и личное знание Богочеловека — это самые прямые пути к воплощенной Истине. Но для христианина, который знает, что Святый Дух дышит где хочет и «везде сущий», очень важно понимать, что трезвая мысль и достоинство встречаются и вне Церкви. Мы можем учиться у древних — у их философии и даже мифологии, хоть она и искажена. Бог не бросил сотворенный Им мир и не просто мимолетно «посетил» его:

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.

Пс 18:2–4

Он наполнил вселенную Своим присутствием: просвещенным взглядом мы можем всюду увидеть Его следы!

Из книги «Ввысь и вглубь. Христианские беседы с К. С. Льюисом». — М.: Никея, 2022