От редакции:

Признаемся честно: этот материал мы размещаем не без трепета, поскольку касается он темы, редко обсуждаемой без эмоций и переходов на личности. Этот материал о суррогатном материнстве. И от многих текстов на эту тему он отличается только тем, что написан от первого лица. Прямое свидетельство о том, как было — и как бывает.

Мы не ставим себе целью рекламу суррогатного материнства, мы лишь даем возможность авторам рассказать о своем опыте. В СМИ часто пишут: «Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Но в данном случае у редакции нет мнения. В обсуждении любого феномена, а тем паче столь сложного, стоит опираться на реальность, исходить из того, как устроен мир на самом деле. Мы показываем вам одну конкретную историю и очень надеемся, что при ее обсуждении, если оно случится, вы будете помнить о заповеди, предписывающей никого не осуждать.

— Ты замужем-то уже сколько? — ее мудрейшество Марина Александровна, нотариус-для-своих-без-очереди, всегда угадывала больные места собеседника. — Полтора года? А что с пополнением?

Выслушав сбивчивый рассказ о неудачах (две замершие беременности, непростой период восстановления), она уверенно заключила:

— Надо было сразу ко мне обратиться. Есть проверенный способ, но он не для всех.

Оказалось, что через ее духовника можно получить плоды чудотворной лозы Симеона Мироточивого, выросшей в его опустевшей могиле в монастыре Хиландар на Афоне. Эти маленькие виноградинки, вкушаемые с верой, дают надежду бесплодным парам. «У вас все должно получиться!» — долго стояли у меня в ушах слова советчицы.

Вызов от мистера Робертсона

Генетическая часть комплексного обследования, которое прошли мы с мужем, показала, что я носитель робертсоновской транслокации, то есть обладатель набора не из 46, а из 45 хромосом. Это часто становится причиной развития синдрома Патау у плода. Большинство беременностей с такой патологией оканчиваются замиранием на раннем сроке, но ребенок может и родиться. И, по статистике, скорее всего, умирает, не дожив до года.

Это был удар. Удар, но и вызов: уверенность в том, что все будет хорошо, почему-то переполняла нас с мужем. Размышляя о возможных причинах неудач, я подумала: может быть, мы что-то делаем неправильно? Мы не были венчаны. Решили старательно подготовиться к венчанию.

Целый месяц ежедневно читали текст чина венчания. Обращались к тем местам Священного Писания, отсылки к которым в нем есть. Настраивались на лучшее. Венчал нас наш старый знакомый настоятель, немало удивившись, что мы впопад и без подсказки отвечаем на вопросы из чинопоследования.

Вскоре я забеременела в третий раз. Надежда вспыхнула с новой силой. Горела она все девять недель — прямо до симптомов замирания. В этот раз был сделан генетический анализ плода. Это оказалась девочка с синдромом Патау…

Для меня анализ — всегда праздник

Как человек достаточно общительный, я уже успела обрасти знакомствами с профильными специалистами. Из их консультаций вырисовывалась такая картина: можно продолжать попытки забеременеть естественным путем, пока позволяет здоровье, но при моих генетических особенностях все превращается в рулетку. И вероятность везения невысока. Врачи дали рекомендацию прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения, обязательно включая в его цикл предимплантационную генетическую диагностику эмбрионов.

«Для меня экзамен — всегда праздник» — эта фраза из гайдаевской нетленки обрела для нас неожиданную актуальность. Каждый визит в клинику репродуктивных технологий мы воспринимали как шаг к успеху. Когда было получено пятнадцать наших эмбрионов, мы просто лишились дара речи. От «ура, мы можем стать многодетными» до «столько родить нереально» — весь спектр чувств, вздохов и слов переливался, образуя радугу будущего счастья.

Однако получение эмбрионов — это лишь первая часть процесса. Дальше их нужно диагностировать.

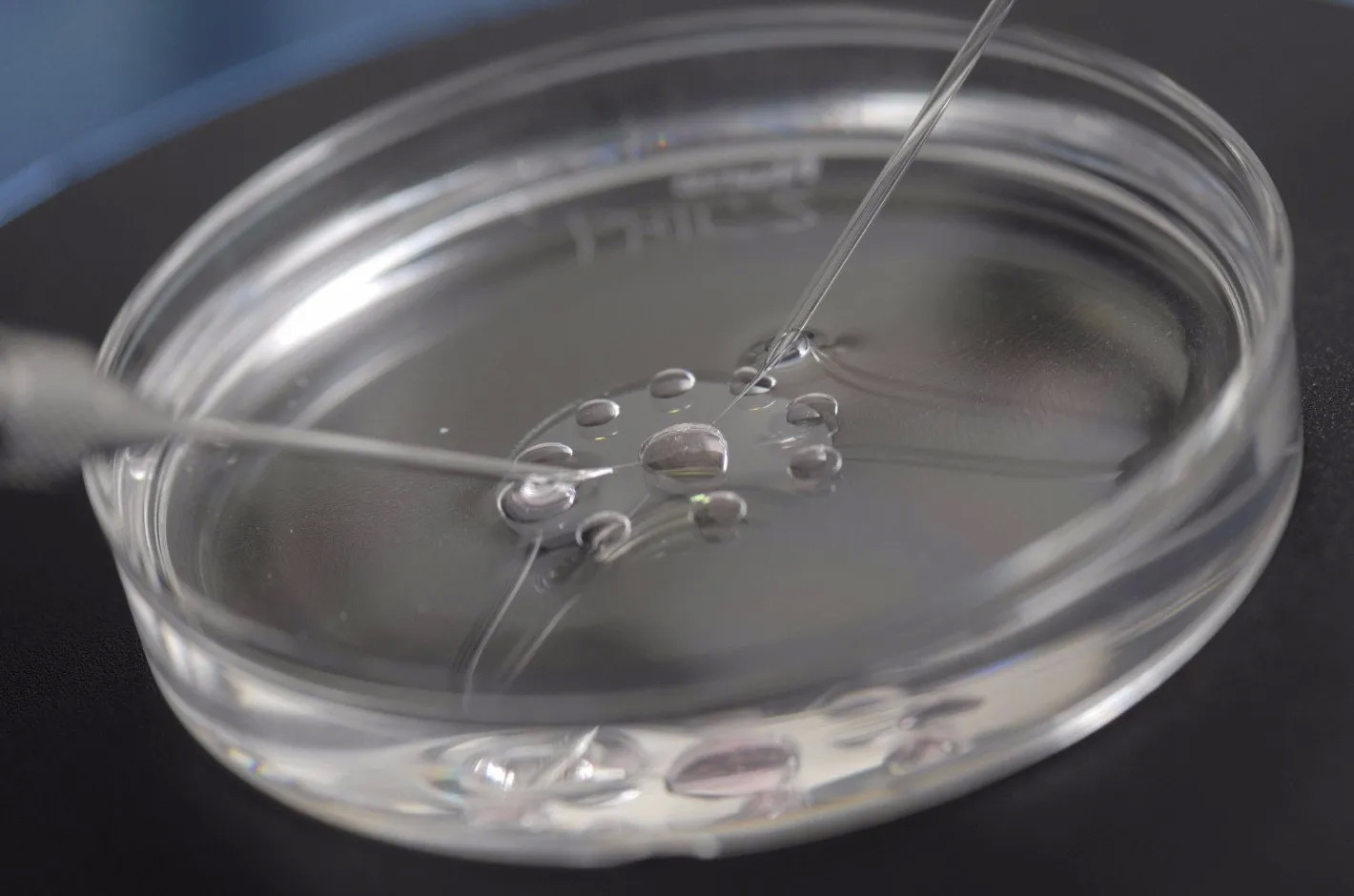

Вне организма женщины эмбрион живет максимум пять-шесть суток. В рамках цикла ЭКО в то время эмбрионы доращивали в пробирке до третьего дня, после этого биопсировали, отправляя полученные клеточки на диагностику. После получения ее результатов (в нашей клинике это заняло два дня) принималось решение о том, какие из эмбрионов имеют шансы прижиться в организме мамы.

Больше половины наших эмбрионов были с видимыми серьезными нарушениями и остановились в развитии. На генетическую диагностику отправились шесть из них. Она показала, что прижиться могут лишь два. Дав им шанс, врач-репродуктолог с улыбкой инструктировала: «Быть только в хорошем настроении. Как приедете домой — смотрите детские сказки».

Уверенность в успехе росла. Если генетические патологии отсеяны, думали мы, все должно пойти как надо. В предвкушении положительного результата анализа на гормон ХГЧ я набирала пароль личного кабинета на сайте лаборатории. Увы, все оказалось не так. «Ну а что вы хотите, это же всего-навсего попытка», — развела руками наш репродуктолог.

Финансы репетируют романсы

Не секрет, что процедура ЭКО — мероприятие весьма затратное. А с нашими скромными доходами затянувшаяся репродуктивная эпопея сулила финансовый крах. Поэтому мы решили встать на очередь для получения дотации по государственной программе ЭКО.

Желающих сделать это предостаточно, мы ждали почти год, войдя в режим жесткой экономии. Ведь дотация покрывает лишь часть расходов, в нее не входит оплата таких вещей, как генетическая диагностика эмбрионов (а это порой превышает стоимость всей процедуры). Муж стал работать по выходным: мы готовились к длительной «осаде бастиона», хотя это у нас совмещалось с уверенностью в успехе.

Через год семь наших новых эмбрионов выстроились в очередь на генетический анализ. Прошли его снова не все (как нам объяснили, даже у генетически здоровых родителей такого почти не бывает), годными к переносу были признаны три. Практика современной репродуктологии не предполагает того, чтобы в организм женщины помещали более двух эмбрионов, поэтому один из трех был криоконсервирован, чтобы в будущем иметь шанс прижиться.

Потянулся очередной период ожидания. Резко двигаться, поднимать тяжести, испытывать отрицательные эмоции, да и голос повышать нежелательно… Но даже находясь в скафандре требований, я больше думала о надежде — для начала увидеть хотя бы положительный тест на ХГЧ.

И я его увидела!.. Он соответствовал развитию двух малышей!

Однако на первом УЗИ плодное яйцо было только одно. На месте второго — гематома. Но один малыш развивался, и он был наш!

Что ж, пора дать волю мечтам… Решили: сначала хотим мальчика. Программа-минимум: будет ходить в бассейн, учить французский, и я уже предвкушала, как буду ставить грассированный «р». Будет таким же высоким, как папа!

А назвать сына решили Мишей — в честь учителя. Кстати, о нем…

Интернет-учитель

Мы познакомились в сетевой переписке. Михаил, московский интеллектуал, любитель литургики и библеистики, преподаватель воскресной школы, котолюб и многодетный отец, сразу расположил к себе. Задавая вопрос, нужно было готовиться к ответу с таким количеством подробностей, которые мы с мужем даже не могли вместить. Постепенно стало складываться ощущение, что в нашу жизнь вошел учитель.

Он искренне радовался, когда мы поженились, поздравлял от души. Каждую нашу неудачу он переживал, казалось, так же остро, как и мы. Но идея с ЭКО не вызвала у него энтузиазма. «Ре-дук-ция» — это слово мой муж гулко чеканил после бесед с учителем. Строго говоря, редукция — это удаление эмбриона из тела женщины при многоплодной беременности. Если понимать это шире, как уничтожение «избыточных» эмбрионов, то у нас пока наблюдался только их недостаток. Значительная же часть православных публикаций, посвященная проблеме ЭКО, вызывала только вопросы. Например, популярное место из Основ социальной концепции РПЦ:

Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов.

«Заготовление, консервация» могли нести оттенок предосудительности в 90-е годы, когда составлялся этот документ. При «медленном» замораживании и размораживании, действительно, эмбрионы несли большие риски, и беспокойство об их судьбе было оправданным. Тогда еще не был изобретен метод витрификации, делающий процесс криоконсервации практически безвредным для эмбриона. Но почему устаревшие данные не корректируются и до сих пор обильно цитируются — мне непонятно. А предостерегать от уничтожения эмбрионов, на мой взгляд, не нужно никакого здравомыслящего человека — ни верующего, ни неверующего.

Засохшая виноградинка

Беременность развивалась, УЗИ показывали нормальное развитие плода. И да, это был мальчик! Муж, возвращаясь с работы за полночь, возбужденно расталкивал меня, чтобы спросить, как там наш Мишенька. Я строго следовала рекомендациям, понимая, что такой шанс упускать нельзя. Никаких вольностей, никаких поездок, никаких факторов риска. Обделяла ли я себя? Отнюдь! Время беременности было лучшим в моей жизни, как бы ни звучали эти слова банально.

Очередное УЗИ показало, что все в порядке, но одна деталь могла стать поводом для беспокойства. Оболочечное прикрепление пуповины к плаценте иногда бывает причиной гибели ребенка… Думать об этом не хотелось, но я все же спросила, как застраховаться. «А никак, — ответил доктор. — У меня была пациентка с таким прикреплением. Приходила на обследование чуть не каждую неделю. И все равно не уберегли…»

Приближался срок родов; в силу анамнеза меня ориентировали на кесарево сечение. По отзывам выбрав известного врача — заведующую отделением роддома, мы оформили индивидуальный контракт на роды. На сроке 39 недель я согласовала срок плановой госпитализации. Наконец, мы с мужем собрали вещи и легли спать, чтобы утром отправиться в роддом.

Проснулась я от ощущения, что подо мной целая лужа крови. В панике я бросилась звонить врачу, та сказала, что нужно вызывать скорую: сама она сейчас не на дежурстве, но приедет. Скорая приехала достаточно быстро. Потом везла нас по каким-то ухабам, муж спрашивал, какие риски и что будет дальше, а я пыталась сбивчиво отвечать, надеясь на лучшее, и молилась.

…Едва очнувшись после операции кесарева сечения, я спросила, жив ли ребенок. «К сожалению, нет», — ответила врач. Я не могла поверить в происходящее, но мне подтвердили, что точно, и я опять провалилась куда-то вниз.

Как беременность была лучшим временем для меня, так пребывание в родовой палате без моего малыша стало для меня мучительным. Я не думала, что будет дальше, не прикидывала, как обычно, что делать. Я просто застыла.

Через несколько дней в морге я в первый и последний раз увидела своего сыночка. Наш Мишутка, наша виноградинка, копия мужа, лежал тихо и сосредоточенно, так и не узнав родительской любви.

Дорогу осилит идущий?

Плакала я много и часто. Что помогло мне принять ситуацию, уже не помню. Но я ее приняла. У мужа стадия отрицания затянулась. Внешне как бы не затронутый горем, он только отмахивался, когда заходила речь на эту тему. Мол, не было ничего. Психолог, которого мы посещали, сказала, что есть тенденция, что пары, потерявшие ребенка, распадаются. А пытаться забеременеть после перенесенного кесарева сечения можно было только через год…

Делясь произошедшим с друзьями, я натолкнулась на неожиданную реакцию.

«Вы должны понять, не за что вам это, а для чего. Оно же не просто так», «Трудностей не по силам не бывает. Такие испытания даются только сильным людям»…

У меня сложилось ощущение, что вера располагает к позиции «над схваткой», лишает эмпатичности.

Как будто человек, видя сложную ситуацию, думает: «Ну я-то ничего плохого не делаю, с чего со мной-то такое может случиться». Может быть, в наших друзьях говорили их чисто человеческие установки, на которые вера оказала лишь косметическое влияние. Возможно, это защитная реакция психики на страшное, чтобы упасти себя от мысли, что такое может случиться с каждым…

Учитель утешал. Говорил, что если происходит такая потеря, то следующий ребенок должен быть каким-то особенным, должно быть чудо. Странно, — думала я, — у одной из старших родственниц ребенок погиб, но больше никто не родился. Наверно, такой взгляд как минимум не универсален…

Все поиски возможных причин имели мало практического смысла. Версий выдвигалось много, но в силу врачебной этики все старались высказываться осторожно. Максимум, что мне удалось, это обойти каждого из врачей и спросить об их версии происшедшего и рекомендациях на будущее.

К практике же мы вернулись через год.

Наш криоконсервированный эмбрион, на который мы возлагали большие надежды, был разморожен в нормальном состоянии, но не прижился, несмотря на тщательную подготовку, а также множество, как мне хотелось верить, знаков свыше и совпадений. Все происходило в день памяти праведных Иоакима и Анны, покровителей бездетных, также я носила «пояс Богородицы», читала молитвы о благословении супругов на чадородие, молилась своими словами…

Мне было уже 36…

Через два месяца после предыдущей попытки мы получили еще один шанс на весь цикл ЭКО за счет ОМС. Я была почти уверена, что эта попытка уж точно завершится удачей. Ведь не оставит же нас Господь, и не зря Он нам дал этот шанс. Но, увы, на этот раз ни один из полученных эмбрионов не был признан способным прижиться после генетической диагностики.

За последующие годы мы, набравшись сил, терпения и накопив деньги, сменили несколько клиник репродукции, предпринимая еще несколько попыток ЭКО. Технологии совершенствовались, врачи попадались замечательные. Но все это разбивалось о препятствие, казавшееся непреодолимым: эмбрионов в силу нашего возраста получалось все меньше, и выбрать из них пригодные было все сложнее.

Альпака Атауальпы забралась повыше в Альпы

Подобными скороговорками муж комментировал наиболее абсурдные ситуации. Наша нынешняя, похоже, была из таких: врачи уверяли, что далеко не все потеряно, но ход вещей нас не сильно обнадеживал. Сколько еще можно пытаться получить эмбрион лучшего качества? Где вообще гарантия, что организм в следующий раз даст яйцеклетки?

Я обратилась за консультацией к заведующей лабораторией, где проводился анализ наших эмбрионов. Генетик, выдав подробную информацию, вдруг предложила: «А почему бы вам не попробовать найти суррогатную маму, чтобы не рисковать судьбой эмбриона, полученного таким трудным путем? У вас все показания: три выскабливания в анамнезе, кесарево, ну и возраст…» Попутно она рассказала, что многим парам советует такой вариант решения, и часто все заканчивается хорошо, ведь у суррогатных матерей повышенная приживаемость эмбрионов.

Мы задумались. Идея не казалась абсурдной, но уж очень сложной. Стали перебирать, кто из наших родственниц мог бы подойти на роль сурмамы. Согласно медицинским требованиям, это может быть здоровая женщина не старше 35 лет, имеющая хотя бы одного ребенка. Среди наших родственниц таких не оказалось. Подруги у меня тоже примерно моего возраста, при этом православные подруги, кто помоложе, заведомо осуждали саму идею сурматеринства, даже при исключительных обстоятельствах. Муж стал опрашивать коллег на работе. Моя мама расспрашивала молодых соседок, провизоров в аптеках, мам с малышами на детских площадках… Я узнавала у знакомых врачей, нет ли у них пациенток или заинтересованных коллег, подходящих на эту роль. В общем, наш фонарь Диогена искрил и слепил.

Сюрмама

Как-то в троллейбусе, разговорившись с молодой кондукторшей, мама услышала неожиданное: «А что, я бы попробовала. Мы с мужем и детьми давно хотим из общаги выбраться». Познакомившись поближе с Мариной, мама решила предложить встретиться всем вместе. Марина, хоть и произвела впечатление не самой благополучной женщины, показалась нам реальной кандидатурой при отсутствии других. Работает в троллейбусном парке, муж — рабочий, двое детей, с жильем проблема. «Квартира — наша мечта, мы на все готовы, муж не возражает против моего участия в программе. Не пью, курить бросаю», — казалось, выдавила она из себя. Но в назначенное время во дворе общежития мы ее не обнаружили. Поднявшись на этаж, услышали от вахтерши: «Марину вам? Да не ищите ее еще пару дней — в запой ушла».

Учитель воспринял известие о поиске сурмамы с негодованием. «Проститутки они, — кипел он, — все это давно надо запретить!» Он предложил свои варианты решения проблемы: паломничество на Святую землю или поездка за советом к архимандриту Виктору (Мамонтову), доверие к которому у него было безграничным.

«Может, Марину Аксакаловну уже побеспокоишь? Хоть винограда афонского поедим…» — в бессилии вопрошал муж. Думали и об усыновлении, но довольно быстро стало ясно, что к этому у нас нет призвания. С тяжелым чувством смотрели базы данных детей, но сердце не откликалось, хотя сжималось от жалости и боли. Плюс психологи говорили, что пары, потерявшие ребенка, — самый непредпочтительный вариант в качестве усыновителей из-за травмированности и отсутствия ресурса.

Мы начали читать форумы, посвященные сурматеринству, и подыскивать возможные кандидатуры. Соответствие резус-фактора, отсутствие кесарева в анамнезе, проживание в пределах досягаемости, оплата не с «первой таблетки», а с положительного результата теста на ХГЧ — эти важные для нас вещи отсутствовали у многих из желающих помочь выносить нашего ребенка. Почти через два года пазл вроде бы сложился…

И снова Марина

Краткое объявление не пестрело излишними подробностями, но содержало всю необходимую информацию. Подходящий возраст, есть свои дети, проживание в небольшом поселке в трех часах езды от нас… Сразу списались и вскоре встретились.

Перед нашими глазами предстала русская красавица с огромной светлой косой и смеющимися голубыми глазами. В сурматеринстве она оказалась ветераном: осчастливила уже две семьи. «Муж ушел, у родителей зарплата мизерная, нужно детей одной поднимать. Ну вот я и решилася…» Это простодушное «решилася» подействовало самым что ни на есть магическим образом. Мы решили долго не раздумывать и подписать с ней договор. Мужа особенно умилило ее отчество — при такой-то внешности! — Улугбековна. «Сына-то так и придется Улугбеком назвать», — шепнул он мне.

Шутки шутками, а в нашей клинике Марину знали и уважали. Репродуктолог отмечал ее пунктуальность и добросовестность в приеме препаратов. Однако неожиданно он стал отговаривать ее от сотрудничества с нами. «Марина Улугбековна, вы не знаете, что это за люди! — доносился его возмущенный голос из-за полуоткрытой двери кабинета. — Они параллельно в другой клинике делают свою попытку…» «Ну и что, — со спокойствием, достойным стратега, парировала наша новая мама. — Со мной-то они заключают договор, а он имеет юридическую силу». Похоже, она всерьез за нас уцепилась, подумали мы. И с чего бы: вокруг столько пар помоложе и с лучшими шансами. Да и посостоятельнее… Мы-то средства собирали всей семьей.

В день переноса эмбриона у Марины не было ни мандража, ни какой-то особой торжественной приподнятости: все буднично. Выйдя из операционной и неся в себе наш эмбрион, она сказала: «Будем ждать добрых вестей». Вечером, после ее возвращения домой, в моем мессенджере появилось сообщение: «Мы приехали». Мы! Как много для нас это значило!..

Две недели до теста пролетели в мгновение ока. Ее сообщение о результате было предельно лаконичным: «ХГЧ 624». Мы, наученные горьким опытом, ликовать на этот раз не стали.

Беременность Марины, носившей нашего мальчика, проходила для меня тревожно, а для мужа и хлопотно: он, правдами и неправдами отыскивая окошки в рабочем графике, сопровождал сурмаму во все ее приезды.

Мы читали немало публикаций в православных изданиях, жестко критикующих сурматеринство. К счастью для нас, выведенный там образ сурмамы совершенно не совпадал с тем, что мы видели в реальности: никакого алчного блеска в глазах, никакого ореола «продажности» и, что интересно, никаких намеков на страдания по поводу того, что рожденных детей она отдает биологическим родителям.

С Мариной у нас на эту тему разговор заходил не один раз. Ее знакомые сурмамы, по ее словам, тоже нимало не страдали от этого. Не берусь утверждать, что все, что пишут на эту тему православные СМИ, — пропаганда и только, но таков наш опыт. Но при этом для Марины было важно, чтобы у ребенка, которого она носит, были ответственные и заботливые родители.

Врач, которую мы выбрали для родоразрешения, решила, что кесарево будет предпочтительнее. Марина, хоть и очень не хотела этого, согласилась: «В договоре это прописано, я не имею права отказываться», да и вознаграждение с учетом кесарева сечения было больше, чтобы компенсировать вред здоровью.

А произошло все не в назначенный день. Внезапно вечером нам позвонила врач и сказала: «Знаете, мне не нравится динамика. Я буду делать операцию прямо сейчас. Приезжайте, если можете». С чувством абсолютной беспомощности мы помчались в клинику. Слишком свежа была память о потере ребенка, хотя прошло уже почти пять лет.

Но уже примерно через полчаса мы услышали отдаленный детский крик. Это кричал наш сынок! Наш долгожданный крохотулька!

Блаженные три дня я провела в отдельной палате с ним, применяя зазубренную назубок теорию. Сурмама подписала согласие на передачу ребенка генетическим родителям, на этом основании мы оформили свидетельство о рождении.

Психика порой ведет себя непредсказуемо, то тщательно затушевывая травмы, то приводя в действие механизмы, которые лучше бы пребывали в проржавевше-успокоенном состоянии. Только после рождения сына с меня быстро начала спадать короста боязни неудач, стало появляться желание творить свою жизнь, творить совместно с растущим малышом.

С Мариной мы регулярно поздравляем друг друга с праздниками, обмениваемся снимками растущих детей.

А «р» у нашего Мишеля — грассированный.