Рожденные в самый разгар построения коммунизма, честно «оттрубившие» в октябрятах и пионерах, что искали мы, дети 60-х? Почему не вдохновляли нас уже лозунги и трудовые подвиги комсомола, почему по старым котельным мы вглядывались в еле различимые печатные буквы Булгакова и Пастернака? Что мы искали в 90-х, мечась между собраниями «новых христиан» и танцующих кришнаитов? Сегодня, в праздник Благовещения, мы анализируем тот простой и радостный факт, что Благая весть может прийти в нашу жизнь откуда угодно…

Вий в дедовском кабинете

Родители мои были от Церкви далеки, хотя мама все студенческие годы прятала в чемодане от соседок по общежитию две иконки. В храме, где служил прадед, ей подарили эти иконки, когда она была совсем маленькой. Как ни удивительно, но прадеда после революции не арестовали, он служил до самой своей смерти в 1930 году.

Тот факт, что меня во младенчестве крестили, отнюдь не означал, что меня воспитывали в вере. Нет, про Бога я, конечно, слышала. Да и как не слышать, если дед мой, оптимист и жизнелюб, каждый вечер читал молитвы перед большой иконой в спальне. Как не слышать, если бабуленька, не особо усердная богомольница, каждый вечер крестила меня перед сном. Как не слышать, если любимой игрой детства была игра в Вия, которую придумали мои дядьки — два младших брата мамы, пребывавшие в то время в состоянии беззаботной студенческой молодости и неукротимого веселья.

В упомянутой игре мне была определена роль Хомы Брута, полутемный дедовский кабинет выступал в качестве ночной церкви. Меня помещали на полу в центре мелом очерченного круга, а дядьки с завываниями скакали вокруг, изображая нечисть. В финале, тяжело шагая, появлялся сам Вий. На сакраментальной фразе: Поднимите мне веки! — я, в соответствии с классическим сюжетом, не удерживалась и открывала глаза — и все, что ни было, бросились на него. Меня хватали, подбрасывали, тормошили и кидали на диван. Было страшно, весело и познавательно: так я познакомилась с Гоголем и получила представление о церкви как о месте, полном жуткой мистики.

Кадр из фильма «Вий», режиссеры Константин Ершов, Георгий Кропачев

Тот факт, что в семилетнем возрасте я впервые попала в храм, отнюдь не означал, что я это представление изменила.

Невский: мороженое, пиво, лавра

На службу меня, конечно, привел дед, это было в соборе Александро-Невской лавры. Каждую весну дед приезжал в Ленинград, чтобы забрать меня у родителей и на все лето увезти к себе в Рыбинск. Осенью меня привозила обратно бабуля. Поездки эти пращуры ценили очень высоко, ибо получали короткую возможность пожить беззаботной жизнью, полной удовольствий. Любительница ленинградского мороженого, бабуленька чревоугодничала в кафе на Невском, а дед, на Невском же, обходил приличные пивные бары и, вспоминая опыты офицерской молодости, подкручивал усы и дарил буфетчицам розы.

Если бабуленька разделяла со мной радости своей разгульной жизни, то дед, в силу специфики пристрастий, брать меня с собой не мог. Но не хлебом единым: в Ленинграде дед обходил не только бары, но и действующие церкви. И решил он разделить со мной свои духовные ценности.

В храме таинственно мерцали свечи, уныло пели, крестились и кланялись пресловутые старушки. Еще было много темного тяжелого золота и строгих иконных лиц. В общем — непонятно, скучно и напряженно. А дед, похоже, обо мне забыл — и я стала дергать его за карман, пытаясь привлечь внимание. Привлекла, но не только его, а и соседней бабки. Бабка, к моему ужасу, сейчас же взяла надо мной шефство.

— Тебе ничего не видно, миленькая! Пойдем, пойдем, я тебя вперед поставлю!

И, оторвав от деда, она протащила меня сквозь толпу и поставила в первый ряд.

Я не заплакала. Я оглянулась на деда — он успокоительно помахал мне — и решила пробраться обратно к нему. Но бабка была начеку.

— Стой спокойно, милая, — бормотала она, — и перекрестись, перекрестись. Пальчики сложи вот так…

Положение в первом ряду обязывало. Сзади за мной наблюдали тысячи, как мне казалось, алчных старушечьих глаз. На переднем плане, прямо передо мной, двигались, бормотали и пели мужчины в царских одеждах — и тоже на меня подозрительно посматривали. А вдруг один из них подойдет и уведет куда-нибудь? И я стала на всякий случай, как все, креститься, бормотать и кланяться, чем вызвала умиление окрестных старушек и усмешку деда.

Я обожала своего деда, он был для меня примером и авторитетом. Но я была октябренком, и меня уже коснулись веяния антирелигиозных настроений. Несоответствие поведения деда требованиям времени тревожило.

Когда кулич назывался кексом весенним

В апреле 1961 года на Пасху мама, как всегда, покрасила яйца в луковой шелухе. Они горкой лежали на красивой старинной тарелке, наполняя комнату золотым сиянием, и весело было кокать их с отцом, определяя победителя. Почему-то я всегда проигрывала.

В апреле 1961 года на борту легендарного крейсера «Аврора» я была принята в ряды пионерской организации. Дрожа от торжественности момента и легкого балтийского ветерка, я с гордостью произнесла слова клятвы: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей…» и приняла твердое решение во всем этой клятве следовать. Помчались пионерские годы.

Церковь не играла никакой роли в моей ленинградской жизни. Ежегодно праздновавшаяся Пасха определялась как праздник весны, что подтверждало и сезонное появление на полках булочных круглого выпечного изделия под названием «Кекс весенний». Рождественский пирог и свечи на елке, зажигавшиеся 6 января, воспринимались продолжением празднования Нового года. Морозы назывались Крещенскими просто по какой-то исторической традиции, а Масленица и вообще была официальным праздником проводов русской зимы.

В летней рыбинской жизни религиозных мотивов было больше, хотя бы потому что дом наш находился прямо напротив храма, где когда-то служил прадед. В храме располагался, конечно, гараж и склад, нас, детей, туда не пускали. Но иногда нам удавалось туда проникнуть и потом врать друг другу о том, какие лики виделись на стенах и какие стоны слышались. Была цель попасть туда ночью, чтобы испытать на себе все мистические воздействия. Сомнений в мистике места ни у кого не возникало, но ночная экспедиция не удавалась. Была и другая цель: отыскать подземный ход, который, по нашей детской легенде, вел из церкви в Ярославль. Мои веселые дядьки эту легенду всячески поддерживали.

— По этому ходу поп в революцию сбежал за границу! — с полным знанием предмета утверждал один двенадцатилетний, вечно сопливый мыслитель из нашей компании. Мы внимали с восхищением его глубоким познаниям. К своему прадеду я эту информацию не относила, так как знала уже, что умер он здесь, у себя дома, что в час его смерти сам собой ударил церковный колокол, что три дня и три ночи нескончаемым потоком шли люди прощаться с добрым отцом Александром.

— Сбежал какой-нибудь, другой, плохой поп, — думала я и усиливала поиски. Прадед на небесах, как и взрослые на земле, наблюдал за нашей суетой, снисходительно посмеиваясь и ни во что пока не вмешиваясь.

Я ничего тогда не знала про когнитивный диссонанс, но четкое ощущение высшего таинственного начала уже вступало в противоречие с простым и ясным Уставом комсомольской организации, к вступлению в которую мне предстояло готовиться.

Комсомол вошел в мою жизнь красивыми лозунгами и невыносимо скучной общественной работой. Инстинкт веры, заложенный во мне, как и во всех людях, был силен — и я свято верила в коммунистическое кредо. Удивляло только, что именно у нас, в нашей ячейке все идет не так, как в этом символе веры излагалось. Комсомольские вожди не отличались чистотой убеждений. Комсомольские подвиги сводились к маханию метлами на коммунистических субботниках. Моя личная комсомольская работа состояла в заполнении ведомостей сбора ежемесячных взносов.

Наверное, были где-то настоящие пламенные борцы за построение светлого будущего — ведь о них каждый день сообщал телевизор — но не у нас. Диссонанс явно давал о себе знать уже не только в рамках отношений дух — материя, но и в повседневной жизни.

Вероятно, наблюдавший за мной прадед решил, что пора вмешаться.

«Черные доски» над письменным столом

Однажды мой школьный поклонник — хулиган, красавец, неформальный лидер — под секретом показал мне маленькую иконку, которую он где-то раздобыл и постоянно носил с собой. Зачем она ему понадобилась, объяснить не берусь. Но сам факт таинственного присутствия в жизни парня «объекта культа» произвел на меня неизгладимое впечатление. Я вдруг осознала, что и я причастна к подобной тайне — да еще как причастна!

У деда моего в Рыбинске имелся целый иконостас, одна из икон считалась моей, потому что видела, как меня привезли из роддома, и всегда висела над моей кроватью. В любой момент я могла забрать ее в Ленинград — что я и сделала в ближайшее лето. Икона была в серебряном окладе и в тяжелом застекленном футляре. Я повесила ее над письменным столом, демонстрируя друзьям и упомянутому поклоннику свое свободомыслие и принадлежность к чему-то. К чему — я не особо задумывалась. Достаточно было волнующего ощущения избранности.

Тем временем прадед продолжал свою воспитательную работу и подсунул мне «Черные доски» Солоухина. Всем известно, как пишет Солоухин. Рассказал про сбор грибов — и я, грибы видевшая только на тарелке, тут же отыскала у бабуленьки старую корзинку и отправилась в ближайший лесок. Написал про травы — и на чердаке нашего рыбинского дома появились газетные листы с разложенными на них моими зелеными трофеями. Высушиться собранные растения не успевали. Они гибли под ногами домочадцев. Ну, и легко себе представить, что произошло, когда я прочитала «Черные доски». Желание «раскрыть» старинную икону возникло прямо в процессе чтения. Но стояла зима. Рыбинск с его старыми домами, с дедовским иконостасом и заброшенными храмами был далеко. И взгляд мой, конечно, упал на единственную икону, имевшуюся в моем распоряжении. За стеклом футляра тускло поблескивало серебро и виднелись темные, плохо различимые лики Богородицы и Младенца.

— Мадонна с младенцем — определила я сюжет, руководствуясь сведениями, полученными на лекциях в Эрмитаже, и решительно вытащила икону из неуклюжего, как теперь мне представлялось, ящика. Без футляра икона смотрелась лучше. Я впервые увидела лица: очень красивое лицо Божией Матери и не по-детски серьезное лицо Иисуса.

— Одигитрия, — гордясь собою, сделала я второй научный вывод, основываясь на солоухинской классификации. Но более ничего из полученных знаний использовать не удалось. Вся остальная живопись была скрыта под окладом. А ведь там, как подсказывал автор «Черных досок», могли оказаться и сияющие краски, нанесенные рукой старого мастера, и ковчежец, свидетельствующий о древности иконы… Оклад надо было снимать.

Возможно, в тот момент, когда я вытаскивала маленькие гвоздики, крепившие оклад к доске, прадед на небесах отвлекся на какие-то срочные дела. Во всяком случае, руку мою он не остановил. А может, и намеренно не стал препятствовать моим варварским действиям, предвидя будущее: снятый серебряный оклад позволил продержаться нам с мамой в тот трудный семестр, когда не стало отца, а я, получив на экзамене случайную тройку, лишилась стипендии. И мы сели на мамину инженерскую зарплату, заранее планируя покупку пары чулок или двухсот граммов шоколадных конфет.

Оклад был снят. И передо мной раскрылось — нет, не буйство красок, не вожделенный ковчежец, но скромная, сдержанная живопись в охристых и терракотовых тонах. Сейчас я знаю, что эта икона — Казанская, что датируется она концом XIX века, что вероятно, это была венчальная икона деда с бабушкой. Иногда я думаю, что надо бы восстановить оклад, но что-то или кто-то меня удерживает. Слишком теплый, ласковый свет исходит от иконы — как от золотистых пасхальных яиц, покрашенных в луковой шелухе, и не хочется закрывать это сияние холодным блеском серебра. Этот свет я увидела сразу, как только сняла оклад. Он не имел ничего общего с достоинствами или недостатками живописи. Он был иной. Я отложила в сторону приготовленное подсолнечное масло, тряпочки для протирания и повесила икону на место. Что-то вошло в противоречие с эстетскими взглядами на искусство. Диссонанс креп, нарастал и создавал ощутимый дискомфорт. И дискомфорт этот с каждым днем усиливался.

Читала за кофе и в туалете

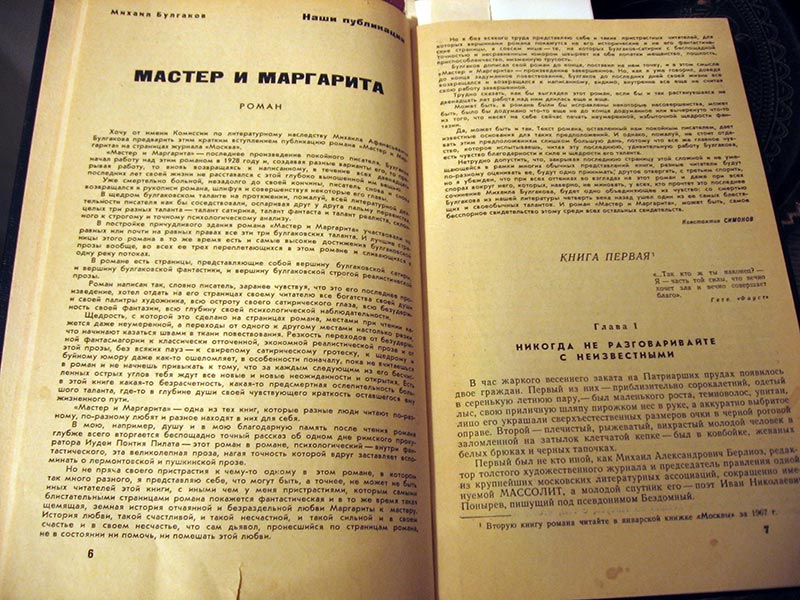

Приснопамятный журнал «Москва» 1967 года, где впервые каким-то чудом опубликовали «Мастера и Маргариту», дошел до меня через множество рук с большим опозданием. В интеллигентских кругах уже поговаривали, что рукописи не горят, что нельзя ничего просить — сами все дадут, а я все пребывала в неведении и перебивалась слухами.

Но наконец свершилось! На сутки мне были выделены два затертых номера вожделенного журнала — и я на несколько недель выпала из действительности. Предоставленные мне сутки я провела в запойном чтении. Я читала в трамвае, на лекциях, за обедом — нет, обеда в тот день не было, были бесчисленные чашки кофе. Читала в постели и, кажется, даже в туалете. Возврат журнала на следующий день стал моим подвигом честности и сопровождался немедленной записью в очередь на второй круг прочтения.

В ожидании своей очереди и я стала к месту и не к месту вставлять в разговор: «О, боги, боги мои! Яду мне, яду!» и декламировать нараспев: «В белом плаще с кровавым подбоем…» Вновь ожили все детские гоголевские страшилки, майское полнолуние стало волновать и тревожить, и совершенно никому не известный до этого Понтий Пилат вдруг обрел кровь и плоть. Именно тогда я впервые увидела Христа.

Нет, конечно, кто такой Иисус Христос, я к тому времени прекрасно знала. Бог, рожденный в мир Девой Марией, распятый на кресте и воскресший на третий день. Многочисленные картины в Эрмитаже и в Русском музее представляли Его в самых разных обличьях, на многочисленных музейных иконах Он изображался более или менее одинаково. Но Он всегда был очень далеким. Бог — и условный сюжет о нем. Были и другие боги, и условные сюжеты о них. Были традиционные исторические полотна: и натюрморты, и пейзажи. Все это вместе относилось к искусству, и христианская тема стояла в одном ряду с перечисленными.

И вдруг оказалось, что Иисус был личностью. Он чувствовал боль, он страдал, Он был смертен, как человек.

А может, Иисус был просто человеком? Хорошим человеком, которого не спас от смерти Бог?

Эти вопросы почему-то стали очень важными, требовали немедленного разрешения, но никак не разрешались.

Евангелие от Пастернака

Не подозревая о существовании интеллектуальных богословских школ и классификации религиозных воззрений, я впадала, как обнаружилось совсем недавно, в различные ереси: арианскую и несторианскую, жидовствующих и беспоповцев. Беспоповства прадед-протоиерей, конечно, допустить не мог — и я столь же быстро из этих ересей выпадала. Сомнения оставались. Поговорить было не с кем. Дед мог бы многое рассказать, но его к тому времени не стало. Вместе с дедом как-то незаметно исчезла и его старинная Библия с иллюстрациями Доре, а достать Библию в те времена было потруднее, чем дефицитный журнал. Классическая литература поднимала эти вопросы, но как-то неясно, не давая ответы на них. Мое поколение Достоевского в школе не проходило, с «Фаустом» знакомилось по одноименной опере, а «Божественную комедию» ассоциировало с куклами Образцова.

Продолжал интриговать и прадед. Кто, как не он, видя мои метания, подстроил мне знакомство с интеллектуальным работником котельной, обладавшим густой бородой, длинными сальными локонами и бесценным умением доставать самиздатовские книги. Ну, не книги, конечно, а напечатанные на машинке тексты запрещенных произведений. «Доктор Живаго» попал ко мне в четвертой копии машинной закладки. С трудом продираясь сквозь слепой шрифт, я прочитала роман и добралась до стихов.

Мое первое Евангелие — Евангелие от Пастернака. Это потом я прочитаю и пойму, что весь роман — о «жизни, смерти и Воскресении». Тогда на мое нетронутое сознание водопадом обрушились стихи. Ничего не доказывая, ни с кем не дискутируя, они звучали камертоном какой-то тайной мелодии, внутреннему знанию, которое всегда жило в глубине души. В них не было сомнений, не было никакой рефлексии и никакого пафоса, в них был простой ответ мой вопрос —

Он отказался без противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь, как смертные, как мы.

И спокойная уверенность, что Смерть можно будет побороть усильем Воскресенья.

Остановиться бы на этом! И шла бы жизнь по ровной колее — с умными книгами, с созвучными стихами, с близкой музыкой и с обретенным знанием, эту жизнь украшающим, но никак не меняющим.

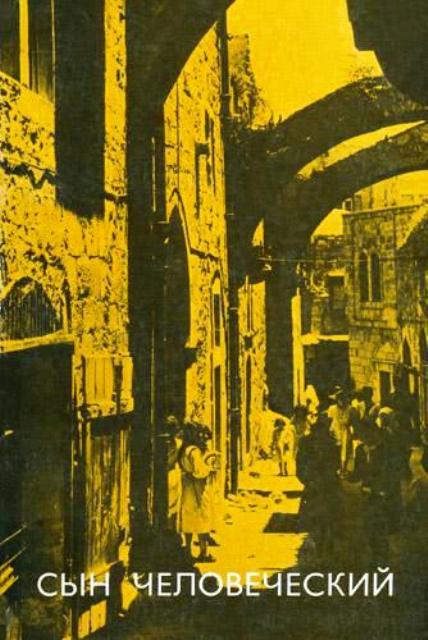

Жизнь менялась сама по себе. «Доктор Живаго» появился на полках книжных магазинов, «Сын Человеческий» был напечатан, и уже можно было купить Библию. Библию издания финской церкви, с приложением, включающем подробные доказательства бытия Божия и обоснования необходимости принять Христа в сердце. Обоснования и доказательства были вполне убедительны, они апеллировали к разуму и радовали стройной логикой рассуждений. Была надежда, что и священные тексты, за которые я взялась после прочтения этих обоснований, будут столь же понятны и убедительны.

Надежда не оправдалась. Добрый и любящий Бог, обещанный упомянутым приложением, в Ветхом Завете оказался жестоким и злопамятным. Он умел читать в душах людей, но зачем-то требовал от самых верных подтверждения преданности. И покорно вел Авраам сына к жертвеннику, и плакал Иов, раздирая свои язвы.

И Христос Нового Завета был не столь прост и понятен, как Христос у Пастернака и Булгакова. Прощая блудниц и преступников, Он ужесточил требования заповедей для обычных людей. Он был ревнив, требуя беспрекословной любви к себе. Он принес не мир, но меч. Он грозил плачем и скрежетом зубовным…. Я опять запуталась в противоречиях.

Когнитивный диссонанс

В 90-х годах это определение уверенно вошло в лексикон обывателей, отягощенных данным диагнозом. Я под определение вполне подходила и, конечно, в точном соответствии с описанием симптомов, попыталась предотвратить появление диссонанса. Посему стала избегать любой информации, вступающей в противоречие с уже имеющейся.

Я отложила Книгу, сосредоточилась на работе и на делах житейских. Пасха и Рождество отмечались в доме, как всегда, разве что с добавлением ауры пастернаковских стихов. Не без влияния тех же стихов появились и новые памятные дни: Вход в Иерусалим, Преображение… Но они никаких противоречий не создавали, жизнь шла спокойно, позволяя надеяться, что период моей ремиссии продлится до самого ее (жизни) конца. Не продлился.

В каждой жизни бывает и радость, и горе. С радостью легко справиться самому, в горе требуется поддержка. Поддержка, дающая надежду.

Бывает такое горе, когда кажется, что надежды нет. И тогда бредет человек по выжженной земле, глядя в пустое выжженное небо и взывая к кому-то …яду мне, яду… Но небеса молчат, и замирает человек между жизнью и смертью, и, как гроб повапленный, несет в себе останки убитой души…

Именно в такой час вновь появился прадед, не тревоживший меня до времени. Мягко и ненавязчиво от стал подталкивать меня к тому единственному месту, где надежда существовала. Он поставил меня на тропинку, и она повела меня, петляя и извиваясь, мимо католического собора, где было так хорошо сидеть, ни о чем не думая, погружаясь в волны органной музыки, мимо каких-то залов, где элегантные мужчины и женщины произносили убедительные душеспасительные речи, мимо места сбора поклонников Кришны, славящих своего бога песнями и плясками. Приближаясь к каждому из этих пунктов, я сходила с тропинки, надеясь, что именно здесь обрету вожделенную надежду, а вместе с ней и желанный покой. Но каждый раз оказывалась в тупике и вновь возвращалась на еле видную дорожку лабиринта моих сомнений.

Волшебный пинок

Однажды, тоскливо бродя по улицам, я оказалась возле большого храма. Вероятно, было воскресенье — к храму тянулся народ. Я остановилась возле ограды, наблюдая, как, перекрестившись, люди исчезали за тяжелой входной дверью. Там, за этой дверью, был некий мир — знакомый по детским воспоминаниям, по тем же воспоминаниям страшноватый, но не казавшийся чужим. В конце концов, воспитание на русской классике кое-что значило, как и прадедушка-протоиерей в анамнезе. Думаю, что в этот решающий момент моей жизни он внимательно за мной присматривал и, когда я, насытившись наблюдением и слегка замерзнув, решила двинуться дальше в поисках ускользающей истины, он, устав от моих метаний, хорошо прицелившись (прадедушка играл на бильярде), дал мне ощутимый пинок. Так что я, не успев опомниться, как шар в лузу, влетела в церковные двери.

Потом было много всего: робкие поиски и радостное обретение своего прихода, катехизация, воцерковление и восторги неофита. Разочарование и сомнения, потому что существовало Зло, и никакая теодицея не смогла объяснить, почему необходимы были мученические смерти миллионов на всем протяжении человеческой истории. И, наверное, много еще будет и сомнений, и разочарований, и радостей постижения маленьких фрагментов истины. Одно остается теперь неизменным: обретенная надежда и знание, что впереди не черная стена, к которой летят и о которую разбиваются все человеческие жизни, но огромная перспектива, миры и пространства грядущего.

И в предчувствии этого грядущего я стою перед своей иконой, которая видела мое рождение и увидит, надеюсь, мой последний час на земле, повторяя с упованием:

Верую, Господи! Помоги моему неверию…