Пять романов о язычницах, ждущих Христа

Предчувствие христианства в язычестве — тема сложная. У Отцов часто встречается идея, что дохристианская древность готовилась к пришествию Христа — точнее, Промысел готовил её. В стихире на Рождество преподобной Кассии римское единовластие сравнивается с библейским единобожием. Климент Александрийский говорил, что античная философия была для язычников тем же, чем было Писание для иудеев — детоводителем ко Христу. Святой Иустин Философ писал, что в силу вечности Логоса, Который в определённый исторический момент воплотился в Иисусе, «Гераклит и Сократ были христианами».

Но единая мировая империя была мила древним христианским писателям только лишь из-за её глобализма, ведь и Церковь по определению глобальна — империя мыслилась как вместилище для Вести. Её языческий аспект — обожествление императора — было великой мерзостью для христиан, и христиан гнали именно из-за неучастия в этой мерзости.Философия нравилась христианам тоже не из-за языческих обертонов. Напротив — христиане ценили античную философию за её антиязыческий характер — критику суеверий и монотеизм. Ведь всякая истинная философия, явно или нет, — монотеистична и, что тоже самое, критична по отношению ко всякой «отеческой» религии, то есть к язычеству.

Сами же культы богов, конечно, осуждались со всей яростью и отвращением. «Богов нет, это все басни» и «боги суть демоны» — вот два главных христианских обвинения. Заметим, что они друг другу не противоречат: Сатана — «отец лжи» и языческие культы и есть эта ложь, при этом он — «человекоубийца от начала» и кровь лилась вполне реальная; здесь видна вечная спайка идеологии и насилия.Тем не менее, мы можем найти несколько примеров признания за язычеством позитивной роли.

У Евсевия Кесарийского в его «Похвальном слове императору Константину» есть странная и весьма смелая мысль. Люди всегда хотели воплощения Бога. Язычники «воплощали» богов в своих идолах. Это несовершенное божественное воплощение в несовершенном материале (механическое воплощение). Бог же, как бы в ответ на чаяние божественного воплощения, воплощается Сам — и не в дереве, камне или металле, а в живом человеческом теле.

Другой пример. Многие древние христиане приписывали знаменитой Четвертой эклоге Вергилия пророческий характер — там Вергилий описывает будущее рождение Младенца от Девы и наступление Сатурнова Царства, возвращение Золотого века.

Наконец, многие христиане считали Сивилинны книги — гекзаметры с предсказаниями, приписываемые языческим жрицам — настоящими пророчествами — в том числе о пришествии Христа.

В этих немногих примерах видно, что христианство все-таки готово признать наличие в язычестве жажды Христа — жажды, которую описал еще апостол Павел в своих словах о культе Неведомого бога в Афинах. Мы подобрали пять романов о язычницах, которые до Христа ждали Его: три из них жрицы (две как раз сивиллы), одна царица и одна гетера. Эти пять женщин, выдуманные христианскими писателями, страдают от того, что ждут Кого-то, но не могут понять Кого — ведь Он ещё не пришёл.

Пять современных романов на одну и туже тему, и с немалым сюжетным сходством — это симптом. Язычники в конце язычества, как бы атеисты перед появлением христианства — это зеркальные, обратные близнецы людей начала третьего тысячелетия. Понять их — понять себя, людей двухтысячелетней истории христианства, многовекового господства атеизма и начала возрождения язычества. У них: язычество — атеизм — христианство. У нас: христианство — атеизм — язычество. Пройдя долгий путь, человечество вернулось в точку, где опыт язычников, ждущих Христа, снова актуален. Будет или не будет Христос — гадали они. Был или не был Христос — гадаем мы.

«Пока мы лиц не обрели» — пересказ мифа об Амуре и Психее, религиозно-философский роман о Любви. Последнее крупное произведение Льюиса. Две дочери языческого царя, одна из которых станет царицей, другая — отдана в жертву богу.

Увлекательная, чудесно прописанная история, глубокий религиозно-философский текст. Отметим основные смысловые узлы: одиночество человека перед бессмыслицей и страданием мира; коренная христианская обусловленность личностности и любви; «только в любви человек наконец-то может быть»; человеческое вопрошание перед Богом; «священные места темны»; «теперь я знаю, Господи, почему Ты не отвечаешь. Перед ликом Твоим умирают вопросы»; Бог Любви, пребывающий в тайне.

Смысл романа можно выразить в своеобразном диалоге главной героини с самой собой: одна строчка из начала романа, вторая — из конца: «Что ж это за бог — говорит она, — который не решается показать свое лицо?.. Прекрасные не скрывают лиц. И я поняла, — говорит Оруаль, — почему боги с нами не говорят, и не нам ответить на их вопросы… Как встретят они нас лицом к лицу, пока мы лиц не обрели?»

Примечательно начало романа, напоминающее Книгу Иова: жестокость Небес и невозможность суда с ними. «С тех пор как я стала старухой, месть богов более не страшит меня. Разве боги в силах повредить мне? У меня нет ни мужа, ни сына, ни друга, на которых мог бы обрушиться их гнев. Моя иссохшая плоть по привычке желает, чтобы ее мыли, питали и не по разу в день облачали в нарядные одежды, но мне не жаль моего тела — боги властны отнять у него жизнь, когда им заблагорассудится. Вот почему я не страшусь гнева богов, и вот почему я решилась написать эту книгу, ибо человек, которому есть что терять, никогда не осмелится написать подобную. В книге этой я буду обвинять богов: в первую очередь того, который обитает на Седой горе. Словно перед строгим судьей я расскажу без утайки обо всем том зле, что этот бог причинил мне. Увы! Нет в мире такого суда, который рассматривал бы тяжбы между богами и смертными людьми, а бог Горы — я уверена — не ответит на мои обвинения. Болезни и страдания, которыми он волен меня наградить, — разве это достойный ответ?».

«Двойной язык» — последний роман Голдинга. Главное в нем — прекрасный стиль (часто отмечают, что слог здесь проще, чем в остальных писаниях Голдинга) и глубокая философия.

Многие замечали, что и сюжетно и идейно «Двойный язык» очень похож на «Пока мы лиц не обрели». Основной темой романа выступают отношения дельфийской Пифии и верховного жреца Аполлона. Он — остроумный атеист, «шут богов». Она — по крайней мере сначала — наивно верующая девочка. Главная тема их разговоров: дельфийский оракул — это мошеничество? и значит они — мошенники? — а может они скорее — кощунники, оскорбляющие богов своим обманом?

В конце концов, Пифия хочет верить в богов — но не может, и видит там, где должны быть боги — пустоту, но особую: «бездну пустоты, в которой была своего рода нежность». Именно эта Пифия-атеистка, согласно Голдингу, ставит в Афинах памятник Неведомому богу, по поводу которого скажет свою знаменитую речь апостол Павел: «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».

«Сивилла» Лагерквиста — еще один роман о дельфийской жрице, и как и у Льюиса и Голдинга — о старухе-язычнице, запутавшейся в своих отношениях с богами.

Два главных героя: Агасфер, Вечный Жид, обреченный на вечную жизнь в наказание за то, что он не помог нести Иисусу крест. И старая дельфийская жрица, изгнанная из своего святилища.

Оба они несут непонятное для них наказание богов.

«Я вижу по тебе, что ты проклят богом, что все так и есть, как ты говоришь. По тебе заметно, что ты несвободен, что ты прикован к нему и он не думает отпускать тебя от себя. Ты прикован к богу его проклятием точно так же, как был бы прикован, если бы он тебя благословил. Он — твоя судьба. Душа твоя полна богом, жизнь твоя неразъединима с богом благодаря его проклятию. Ты ненавидишь его, ты глумишься над ним и хулишь его. Но все твои негодующие речи только показывают, что ни до чего на свете тебе нет дела, кроме как до него, что ты полон лишь им одним. Полон тем, что ты зовешь своею ненавистью к нему. Но эта-то жгучая ненависть, возможно, и есть твое чувствование бога.

Ты хочешь, чтобы я заглянула в будущее. Этого я не могу. Но настолько-то я знаю жизнь человеческую и настолько-то могу провидеть грядущий путь людей, чтобы сказать, что им никогда не жить без того проклятия и того благословения, какие несет им бог. Во что бы они ни верили, что бы они ни думали и что бы ни делали, судьба их будет всегда нераздельна с богом».

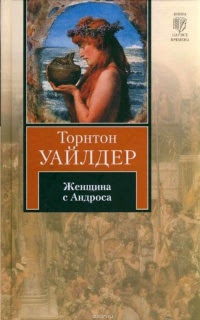

«Женщина с Андроса» — короткий роман (в сущности, повесть) Т. Уайлдера, вышедший вслед за «Мостом короля Людовика Святого». Уайлдер так говорил о своем творении в разных письмах, интервью, беседах:

«Женщина с Андроса — по пьесе Теренция — острова в Эгейском море. Язычество в предчувствии христианства».

«Фактически мой роман представляет собой исследование языческой души. Фон действия — Греция после завершения эпохи героев. Греция II века до новой эры — страна, в которой еще сохранились следы минувшей славы. Вот на этом фоне я и показываю личность человека, попавшего в обстоятельства более тяжелые, нежели может вынести душа. Христианства еще нет, и язычнику — жертве судьбы — не к чему прислониться во внешнем мире».

«Главная героиня — гетера, жившая ранее в Коринфе и других городах-государствах. Хотя до возникновения христианства остается еще два столетия, в ней есть некая странная, наугад нащупывающая свой путь гуманность, которая заставляет ее давать в своем доме приют беспомощным — хромым и одноглазым, так сказать».

«Египетские романы» Мережковского («Рождение богов», «Мессия»). Мережковский — большой мастер исторического романа. Здесь он воссоздает критскую и египетскую древность. Главная тема — предчувствие христианства и невозможность — страдание, боль из-за этого — его достичь.

Главная героиня — молодая критская жрица Дио. В «Рождении богов» главная тема — человеческие жертвоприношения и смутная мечта Дио: будет время и не людей будет приносить в жертву богам, а Бог принесет Себя в жертву ради людей.

В «Мессии» речь идет о фараоне Эхнатоне — пытавшемся учредить монотеистическую религию. Главный вопрос, главная боль Эхнатона, Дио и других героев — Бог уже приходил? — и тогда следует подчиниться отеческой (языческой) религии? Или явление Бога людям — это сам Эхнатон? — но если это не так, то фараон и его последователи — великие кощунники. Или может быть — Бог только грядет?

Философия

Мы посмотрели художественные решения проблемы предчувствия христианства в язычестве. Что на эту тему могут сказать культурология и философия?

«Индивида» как чего-то абсолютно автономного не существует. Индивид сформирован определенными культурными и общественными силами. Отдельный индивид как таковой может быть «христианином до Христа», но он принципиально одинок. Чтобы реально «мир», «культура», «общество» — то есть жизнь — стали христианскими, должны были войти в историю христианские культурные и общественные силы. Христианский индивид рождается в христианском сообществе — в Церкви. О сущности языческого мира и о том, как его удалось преодолеть, рассказывают следюущие книги — симметрии ради их тоже пять.

Мережковский в книгах «Египет и Вавилон» и «Атлантида-Европа» литературно блестяще, но весьма двусмысленно культурологически и философски описывает языческие мифы и мистерии как тень Грядущего Христа (странным образом самое интересное в этих книгах Мережковского — то, что он говорит о современности, а не о древности). Главное в язычестве по Мережковскому — «страдающий Бог», но там он был мечтой, сказкой, часто к тому же совершенно искаженной и изуродованной. Во Христе — Он реален.

Другая важная мысль Мережковского: главный религиозный вопрос: «кому мы поклоняемся? Богу или дьяволу? Создателю мира или князю мира сего?». Этот-то страшный вопрос образует центральную интригу религиозной истории человечества.

Лосев в «Итогах тысячелетнего развития» дает картину античного мира как огромного концлагеря господ и рабов. Этот концлагерь разрушен христианством. В «Итогах» Лосев реконструирует историю перехода от античности к нашему миру: история богословия Троицы есть история смены фундаментальной античной интуиции «вещи, тела, природы» на принципиальную христианскую интуицию «личности, общества, истории».

Жирар в своих трудах описывает вообще всю человеческую культуру как систему жертвоприношений: люди канализируют свое насилие, убивая жертву. Благотворные последствия этого акта люди называют божественным. Евангелие обличает и преодолевает это: так рождается мир без жертвоприношений.

В «Жизненной драме Платона» Владимир Соловьев решает те же проблемы. Античный полис основан на «богах-полицейских» и «полицейских-богах», на спайке отеческих богов и отеческих установлений. Философия бросает вызов — в своем спрашивании — религиозному и политическому порядку. За это полис убивает философию — убивает Сократа. Платон, его ученик, пытается осмыслить это. Как возможно что Благо есть — есть в «существенном» смысле, — но его при этом нет в нашем мире?

Философия видит, что Сократ убит невинно, но она не может его воскресить. Сверхчеловек, говорит Соловьев, возможен как Богочеловек: Он, Воскресший, может воскресить Сократа, восстановить всякую правду. Христос отвечает на чаяния философии. На этом фоне Соловьев реконструирует жизнь Платона. Столь ужасное, совершенно бессмысленное убийство Сократа открывает глаза молодому Платону: в мире правды нет. Она тогда не в нашем, неистинном мире: она в ином мире — мире идей.

Так родился платонизм. Но как тогда жить? Что делать? Здесь трагедия Платона: сконструировать здесь, своими руками «в Сиракузах и на Крите», руками тиранов идеальное Государство. Поддавшись на это искушение, уже стариком, Платон пишет «Законы» — апологию не Сократа, а его убийц, апологию богов и полиса (с прямым указанием смертной казни за оскорбление богов и законов — обвинение, которое вменяли Сократу).

Но все же другой полис возможен: полис с отменой смертной казни, свободой совести и слова, с отменой рабства придет в мир вместе со Христом.