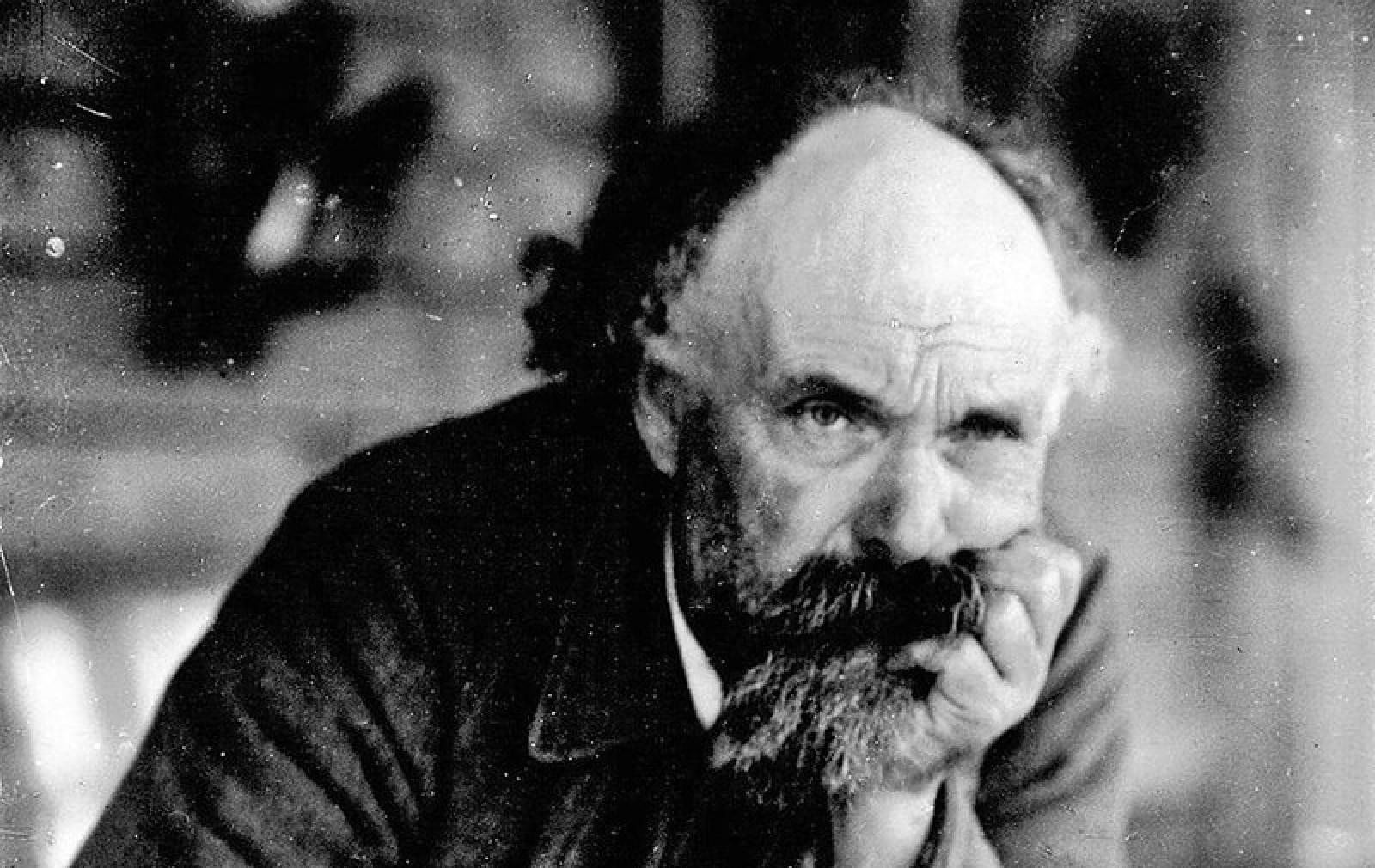

70 лет назад, 16 января 1954 года, преставился Михаил Пришвин — известный большинству из нас как автор «рассказов о природе для детей» (вот, например, «Кладовая солнца» — самый известный их образчик). Между тем внутренняя эмиграция в «природу» была вынужденной: при советском тоталитарном строе нельзя было писать о темах, подлинно интересовавших писателя, таких как религиозная философия, старообрядчество, и в особенности — беспоповцы, политические аспекты того и другого.

Исследователь Александр Эткинд* в книге «Хлыст. Секты, литература и революция»* — она будет нашим путеводителем по творчеству Пришвина — писал, что главный предмет творчества Пришвина — «необыкновенные явления народной веры на фоне столь же необыкновенной русской природы. /…/ в советское время, лишенный возможности говорить о народе, Пришвин говорил уже только о природе».

«Народная вера», «старая вера» — вот подлинная тема, подлинный интерес Пришвина, этого участника русского религиозно-философского ренессанса, собеседника Розанова, Мережковского, Иванова и т. д. Современность — Революция — Религия: такой триадой можно было бы передать триединую тему Ренессанса: как воцерковить обезбоженную Современность, так, чтобы смогла она решить главную свою проблему — социально-экономически-политическую проблему, проблему Революции?

Для Пришвина на этот вопрос уже ответили беспоповцы: в своей верной древлему православию теологии Империи как Антихриста — то есть в своем сочетании живой православной веры при радикальнейшей политике — без разрывов, без противоречий. Обезбоженная современность может найти себе и потерянную веру, и ответы на политические проблемы в беспоповских скитах: «”Бог не ушел, Он здесь”, — думает Пришвин, путешествуя по тайным скитам», — пишет Эткинд*.

Ранние очерки о беспоповцах Севера и Поволжья

Пришвин начинал как автор очерков, как бы репортажей, зарисовок с натуры, дневников, путевых заметок — перерастающих в этнографические исследования: о беспоповцах Севера —

«В краю непуганых птиц (Очерки Выговского края)» и беспововцах Поволжья — «У стен града невидимого (Светлое озеро)».

Эткинд* пишет о этих двух книгах:

«Первая книга Михаила Пришвина называлась «В краю непуганых птиц»; она рассказывала о раскольниках северного края. Михаил Пришвин вошел в литературу своими путешествиями по раскольничьим центрам России. Книга 1907 года «В краю непуганых птиц (Очерки Выговского края)» описывала народ и природу северной России. Через два года Пришвин вновь отправился в путешествие к раскольникам, теперь в сектантские места Заволжья. Результатом стала еще одна книга «У стен невидимого града (Светлое озеро)». В своих экспедициях Пришвин запасался документами от Академии наук и, продолжая полувековую традицию русских «народознатцев», называл себя этнографом. В отличие от большинства коллег, изучавших племена далекие от своей культуры, Пришвин ехал изучать собственный народ. Потом он так осмыслял свой творческий метод:

«в моих больших работах неизменно совершается такой круг: при разработке темы материалы мало-помалу разделяются на этнографические (внешнее) и психологические (субъективное), потом, робея перед субъективным, […] я спасаюсь в этнографическое».

Но путевые заметки Пришвина не претендуют на объективность; жанр их скорее стремится к рассказу об искреннем религиозном паломничестве. Повествование уходит от дневниковых записей светского туриста к истории раскольничьих общин и монастырей, вычитанной из книг, а потом — к дословному изложению собственных дискуссий с сектантами. Текст объединен лишь непрерывностью движения в пространстве природы и мифа.

Ранние книги Пришвина описывают необыкновенные явления народной веры на фоне столь же необыкновенной русской природы. Вера, народ и природа сливались в одном всеобъемлющем образе, и направление связи углядеть невозможно; природа — символическое выражение народного духа, и одновременно его основа и предмет. «Ведь самый чистый, самый хороший бог является у порога от природы к человеку». С другой стороны, природное начало неотличимо от начала материнского: «родившая меня глубина природы, что-то страшно чистое…»

Интерес Пришвина к расколу, обоготворение матери-природы и культ личного целомудрия были связаны с первой религией матери. Она происходила из богатого рода приокских старообрядцев, а позднее перешла в православие. Жена писателя рассказывала о «раскольничьем огне», который передался Пришвину; и это несомненно то, что он сам хотел бы знать о себе.

В своих очерках начала 1910-х годов Пришвин свободно переходит из зала Петербургского Религиозно-философского общества в сектантские общины и обратно. В дневниках Пришвина петербургские мистики, а с ними и вся русская литература начала века заняты одной идеей: «Религиозно-философское общество — это мастерская, где выделывались крылья поэтов. Крылья поэзии последнее время все более или менее искусственные». Новые, в соавторстве с народом выделанные крылья будут естественными. Так понимает Пришвин взлет русской культуры начала века: все эти блестящие стихи, картины, балеты — усилие разбудить спящие глубины национального сознания, сделать для поэтов особые крылья, связывающие их с народом. Именно этим занимается Религиозно-философское общество, а «непосвященная публика ничего не понимает. Не до средней публики этому обществу — в нем ищут сокровища недр своего народа. Литература последнего десятилетия вся состоит из памятников этого усилия».

Пришвин полагал, что идеи лидеров Религиозно-философского общества соединяют в себе полюса народной и высокой культур так же, как и его, Пришвина, собственные путешествия. Общество столичных интеллектуалов включало в себя народных сектантов как непременный образующий фактор.

Позднее он называл книгу «У стен невидимого града» своим секретным исследованием; потаенное единство культуры, раскрыть которое верхи не хотят, а низы не могут — подлинный его предмет. «Я разгадываю теперь эту, казавшуюся мне странной, загадку так: в стихии есть все, она отвечает на наши вопросы», — записывал Пришвин».

Поздний роман о беспоповцах

В предсмертные годы Пришвин возвращается к своей изначальной тематике — к выгорецким беспоповцам — в романе «Осударева дорога». Снова дадим слово Эткинду*:

«В своей поздней книге «Осударева дорога» писатель снова возвращался в места своих путешествий начала века. Его опять интересуют бегуны, и он поминает старые метафоры, уподобляющие государство антихристу, а революционеров — сектантам. Странствуя по Северу времен великих строек, он находит живыми своих героев, встреченных им сорок лет назад. Писатель спрашивал одного из них, вернувшегося в мир бегуна: «мало ли ручьев из темного царства прошлого влилось в море нашей современности?» Пришвин сам отвечал с рискованной ясностью: «может быть, и всегда, если правда какая-то есть в побежденной стороне, то она […] не пропадает, а неминуемо остается с нами». торона, побежденная Петром I, и сторона, побежденная большевиками — все они, верил Пришвин, остаются жить в темном царстве, в котором прошлое граничит с будущим, а культура с природой — в народе, какой он есть».

Сам писатель в предисловии к своему роману писал — не только о романе, но о всем своем творчестве:

«Было мне лет тридцать, когда я отправился в тот самый край, где мои предки-старообрядцы боролись с царем Петром и в государстве его великом создавали свое «государство» — известную Выгорецию. Мне до смерти захотелось подышать тем воздухом народной жизни, где не было жестокости крепостного права и где в дебрях тайги, наверно и до сих пор, сохранились сказания о былых героических временах простого русского народа.

Действительность оказалась больше моих замыслов, больше моей мечты, больше меня самого. Мне было, как если бы человеку взрослому вернулось бы его детство и он, сохраняя где-то вдали в запасе нажитой свой разум и образование, восхищенно стал бы отдаваться природным детским силам доверчивости и особенному, проникновенному вниманию к подробностям жизни природы и человека.

Я родился с верой в какой-то лучший мир, чем где я живу, в какую-то страну, лучшую, чем наша, с уверенностью, что если сильно захотеть, то ее можно открыть всем, и даже так, что долг каждого из нас открыть для всех эту свою страну.

В этом краю непуганых птиц, все люди мне были хороши, и так много хороших в одном месте я никогда нигде не видал. Это не был самообман. Ведь я не был хищным колонизатором или мистификатором-миссионером, а искал у них только былин, сказок и песен.

Много они мне пели былин и сказывали всякой «досюльщины». Но всего интересней мне были остатки людей, боровшихся когда-то по-своему за свою веру с царями.

Среди этих людей трудней всего досталось мне добиться душевной беседы у «бегунов» или «скрытников». У большинства прежних борцов за веру их вера теперь перешла просто в быт, в строгость нравов сравнительно с бытом «новолюбцев». Но бегуны продолжали искренно верить, что антихрист уже овладел почти всей землей и спасаться от него можно только в бегах. Чтобы не искушаться соблазнами, не застревать в человеческом болоте, они считали для себя необходимым вечно менять место, вечно бежать и не давать себе отдыху. Только на короткие дни в случаях болезни или необходимости что-то свое открыть другу они позволяли себе останавливаться в великой тайне у «христолюбцев», имеющих в своих домах особые тайные светелки. Они берегли свое имя в великой тайне и на все вопросы о себе встречных людей отвечали:

Мы сами, революционеры того времени, готовые идти на какие угодно страдания, чтобы только поднять дух своего народа, привести его в движение, дух, остановленный косностью царя и его чиновников, мы сами отчасти были похожи на бегунов: мы были странники в своем народе, мы не держались ни села родного, ни города, правда нам была дороже родного села.

При первых их нападениях на мою веру в революцию я поступал, как молодой волчонок, когда к нему приближается и хочет напасть борзая собака: волчонок ложится на спину, поднимает вверх ноги и открывает живот. Так я в разгаре нашего спора повертывался вверх животом и соглашался проклинать царское правительство, как антихриста, и царских чиновников, как бесчисленное отродье антихриста. Тогда оказывалось, что мы люди близкие и что нам остается только сговориться в подробностях о нашей общей борьбе с царями.

Еще удивительней кажется мне, что когда наконец борьба с царями стала делом всего народа и революция свергла царя, – на том самом месте, по той самой Выгореции прошел Беломорско-Балтийский канал, и знаменитая Осударева дорога царя Петра очутилась на дне озера-моря, и над ней пошли чередом морские корабли.

Я хочу показать рождение нового сознания русского человека через изображение души крестьянского мальчика-помора».

Дневники 1905–1943

Дневники Пришвина — блестящая литература, глубокая мысль, уникальное по объему, меткости, подробности описание первой половины XX в. С уверенностью можно говорить, что пришвинские дневники — одна из главных русских книг XX в. «Я стал читать их и поражался, насколько афоризм или выдержка, превращенные в изречение, могут многое выразить, почти заменяя целые книги», — говорил о них Пастернак.

То, что Пришвин был глубоким философом, — мало кто знает, что был христианским философом — еще меньше. И вот этот философ, этот писатель «документирует» историю России с Революции 1905 года до перелома в Великой Отечественной войны: поразительная религиозно-философско-литературно-автобиографическая летопись.

Дневники Пришвина — отдельное явление в русской культуры. Первое: громадный пласт черточек повседневной жизни, разговоры людей и пр. и пр.: множество тонких, точных наблюдений. Второе: Пришвин — не «писатель природы», как нас зачем-то убеждали в школе, но — по-настоящему глубокий мыслитель, и мыслитель христианский. Пришвин в своих дневниках не только описывает жизнь вокруг себя, но и дарит нам глубокую религиозную философию. Третье: литература. Ясно, что Пришвин — один из лучших наших писателей; огромный жизненный материал вкупе с религиозной философией образует и прекрасную литературу. Вот из последнего, времен войны, тома:

«На своем веку я переживаю третью войну. Мы все теперь знаем и на фронте и в тылу, какая это мерзость война.

Сознательная механизация государства со всеми его гражданами и дает возможность создавать войны с десятками миллионов жертв. Ужас войны состоит в том, что делает смерть массовым явлением. Ключ к пониманию современного массового безответственного убийства (мировая война): общая (тотальная) война есть последствие личной безответственности в убийстве.

Соединяются два человека, один не убивает, а только приказывает убить и тем освобождает себя от физической грубости дела и от страха возмездия, потому что ведь не он сам приказал, он только передал чей-то приказ по назначению. И кто убивает физически, грубый человек, палач или раб, он тоже теперь не убийца: он выполнил приказ. Так благодаря организации человек как лично ответственное существо делается безликим, и так человеком создается вторая природа, в которой, как и в первой, становится можно убивать. Организация – это значит расстановка вещей и рабочих людей с целью сосредоточения силы их всех.

Люди топчутся и мыслить не могут. До того не можешь мыслить о войне, что ничего не выдумаешь… а сердце – по самому умному сердцу ничего не скажешь. Сердце нигде… Бедное, оставленное на произвол судьбы человеческое сердце! Как мне на тебя положиться? является надежда на взрыв, на выход из-под глубоких подземных пластов огня жизни… А что это за огонь, что это за сердце такое большое, всеобщее, близкое? Это сердце наше же собственное, то, что соединяет «я» и «ты» в наше «мы», это сердце, зарытое глубоко в землю, на которой теперь люди истребляют друг друга. Мы ждем этого взрыва.

Всякая война, какая бы большая она ни была, это спор за Бога, спор в утверждение сторон, что мой бог больше твоего. Народы спорят за Бога, между тем как Бог един для всех. Вот почему всякая брань есть расстройство, зло и потому не надо браниться, а напротив, смириться и перейти в любовь. Наше дело на земле Бога так приблизить к себе, чтобы Он стал возле нас лично, как Сын человеческий. Бог любит всех, но каждого больше.

Вся наша современная война в корне своем исходит из распада основ христианства. Разлагается церковь. В отношении Бога война то же самое, как вековечная биологическая борьба всех живых существ на земле. Пора бы так избавить Бога от участия Его в войне как величайшем зле, создаваемом самим человечеством.

Война разделилась с человеком внутренним на два разных мира. Человек на войне и человек у себя — это стало теперь двумя противоположными состояниями, одно — война, как жизнь в принуждении, другое – жизнь по собственной воле, как мир. Война и мир как человек во вне и человек внутри себя. И стало нам теперь чудиться, будто жизнь, которую мы раньше признавали за действительность, есть кошмарный сон, а та внутренняя личная жизнь, обращенная к небу, стала истинной жизнью. Стало так, будто земля и небо, жизнь настоящая и загробная поменялись местами – что земля загорелась, и земледелец стал бросать свои семена в облака».

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЭТКИНДОМ АЛЕКСАНДРОМ МАРКОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЭТКИНДА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЭТКИНДОМ АЛЕКСАНДРОМ МАРКОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЭТКИНДА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА