Во время Великого поста Православная Церковь обращает внимание на чтения из Ветхого Завета. Книга Екклесиаста не включена в богослужебное употребление, поэтому можно уделить ей особое внимание. Читаем ее и размышляем вместе с библеистом Владимиром Сорокиным.

Все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается.

Еккл 6:7

Итак, книжная мудрость Екклесиасту не помогла, как раз потому, что для него она во многом оставалась на тот момент книжной. Но кроме книг был еще большой Божий мир, тот самый, который многие называют вторым Писанием.

В самом деле: немало людей пришло к Богу, читая именно эту книгу, написанную непосредственно Творцом. Был ли возможен такой путь для Екклесиаста? В принципе, наверное, да: он ведь не сомневается, что у мира есть Творец, так же, как, в принципе, не сомневается и в Его мудрости (Еккл 3:11, 14). И в то же время этот факт Екклесиаста ничуть не утешает: мир ведь есть такой, какой есть, и Бог не спешит на помощь к тем, кому она нужна, хотя когда-нибудь Он, конечно, вмешается и наведет порядок (Еккл 3:16–17). Вот только когда это будет?

Главное же в том, что человек мало отличается от животного, он и сам по себе животное, а потому и участь его от участи животных, вполне возможно, ничем не отличается (Еккл. 3:18–21). Мир же при всем том остается вполне равнодушен ко всему, в нем происходящему: всему в нем есть свое место и время, протестовать тут бессмысленно, как бессмысленно и требовать, чтобы мир стал другим (Еккл. 3:1–8). Мир неизменен, тут ни убавить, ни прибавить, да и не нужно — все уже сделано и устроено так, как должно быть (Еккл 3:14–15).

Такой законченный и неизменный в своей законченности мир выглядит красиво и завораживающе, если смотреть на него со стороны, но оказаться внутри него и быть его частью — убийственно тоскливо, и Екклесиаст прекрасно это чувствует.

Как часть этого мира человек живет и работает «для рта», а не для жизни (Еккл 6:7). Обычно в русских переводах тут используют слово «душа», но в том смысле, в котором это слово употребляется в библейских текстах, оно обозначает жизнь во всей ее полноте и разнообразии, доступном человеку. И вот оказывается, что, входя в мировой круговорот, человек вовсе не приобщается к полноте жизни, он лишь включается, как сегодня сказали бы, в известную пищевую цепочку, и главной его целью оказывается не жизнь собственно, а поддержание физического существования. Большего этот, столь красиво выглядящий со стороны, мир дать человеку не может. Оно, впрочем, и неудивительно: он ведь весь держится именно на этих самых пищевых цепочках, его красота предполагает чередование жизни и смерти, включенных в единую цепь бытия.

Наверное, так было не всегда, возможно, до падения в мире все происходило иначе, но Екклесиаст, что вполне понятно, не знает мира, каким он был до падения, он знает лишь мир, который застал, родившись. А этот мир казался ему достаточно бесперспективным в том, что касается каких бы то ни было изменений к лучшему. Если Бог создал его таким, что тут можно изменить?

Как видно, первые главы Книги Бытия были Екклесиасту неизвестны, хотя в его времена они уже существовали в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Оно, впрочем, и неудивительно: нам уже приходилось говорить о том, что популярным чтением для тех, кто хотел приобщиться к религии, в те времена, как и сегодня, было не Писание, а духовная литература, в случае Екклесиаста — сборники афоризмов, где о сотворении мира и о падении человека если и говорится, то обычно неявно, на уровне отсылок.

Очевидно, предполагалось, что читающий такие сборники знаком и с текстом Торы тоже, но в данном случае все было иначе.

Екклесиасту до времени не приходило в голову сомневаться в неизменности существующего порядка вещей, который с самого сотворения был таким, каким он его застал, и таким должен был остаться навсегда.

Неудивительно, что, прочитанная так, книга творения не приближала читающего к Богу, а лишь наводила на него тоску. Падший мир вообще не располагает к оптимизму, если, конечно, смотреть на него без розовых очков. Никакого прогресса в нем нет и быть не может: «что делалось, то и будет делаться»; вся новизна — лишь кажимость, на самом деле ничего нового в мире нет (Еккл. 1:9–10).

А такой, какой есть, мир этот к человеку вполне равнодушен, человек — лишь часть огромного целого; можно этим утешаться, но ни жизни, ни смысла живущему оно не добавляет. Люди приходят в мир, проходят по земле и уходят навсегда, они, несомненно, являются частью общей картины; но картина будет существовать вечно, а вот человек, вполне вероятно, закончится там, где завершится его земной путь, особенно если допустить, что участь человека от участи животного не отличается, и все идут «в одно место» (Еккл 3:20).

В таком мире у человека нет никаких перспектив, он может лишь смириться с той ролью, с той функцией, которая выпала ему на долю, определенную Богом: стать малозначительной или вовсе незначительной частью огромного Божьего творения, частью, до которой у Творца, быть может, когда-нибудь и дойдут руки, но которой Он не станет заниматься, как чем-то значимым в ряду других Своих творений.

Ведь покамест Бог для Екклесиаста все еще лишь «самый большой начальник», который вовсе не обязан заниматься всякими мелочами — это Екклесиаст прекрасно знал на собственном опыте: в конце концов, он ведь и сам был «большим начальником» в своем мире.

Так Екклесиаст оказывается перед лицом дурной бесконечности бессмысленного мироздания, вполне равнодушного к человеку, какое бы место тот ни занимал в мире людей. Как и почему это произошло?

Можно было бы сослаться на то, о чем нам уже приходилось говорить: на космологию языческого мира, которая во времена Екклесиаста проникала и в Иудею вместе с элементами греческой философии. В самом деле: язычникам мир всегда представлялся именно таким, вечным и неизменным в своем круговороте, в процессе которого похожие как две капли воды вселенные сменяют одна другую, не привнося в мир ничего нового в своем бесконечном изменении. Такая картина никого уже особо не пугала, к ней привыкли, тем более что альтернативы не просматривалось.

Оставалось лишь смириться с тем, что мир устроен так, как устроен, и искать смысла не в метафизике, а в чем-нибудь другом.

Правда, тут может встать вопрос о Торе, о том, какой ответ могут дать священные книги иудаизма. Неужели и там все так же тоскливо и безысходно? Разумеется, нет. Прежде всего, как мы уже говорили, в Торе дается достаточно однозначный ответ на вопрос о том, почему мир оказался в таком положении, в каком его застал Екклесиаст.

Здесь говорится и о сотворении мира, и о месте в нем человека, и о том, как падение исказило всю картину мироздания, сделав его таким, каким застали его языческие философы со своими космологическими моделями, да и сам Екклесиаст.

Более того: в других книгах, в частности, у Поздних Пророков, говорится и о преображении творения, связанного с приходом Мессии, когда все изменится и дурная бесконечность нескончаемых, замкнутых на себе времен прервется вхождением в мир его Творца.

Но тут приходится иметь в виду некоторые обстоятельства. Одно из них мы уже упоминали: Екклесиаст тогда еще, вероятно, был очень мало знаком со священными книгами, он предпочитал то, что тогда считалось духовной литературой, а там о сотворении мира и о падении практически не говорится, во всяком случае, прямо.

Не говорится там и о Мессии, так же как и о преображении творения. Об этом вообще говорится практически исключительно в пророческих книгах, которые были важны для Синагоги, считавшей их священными, но к которым в кругах священнических относились прохладно и несколько скептически.

Между тем, та среда, к которой принадлежал Екклесиаст по происхождению и по жизни, среда местной аристократии, тяготела скорее к священству, к храмовой верхушке, если уж говорить хоть о каком-то интересе этих людей к религиозной жизни.

Пророческая традиция должна была казаться им если не безумием, то чем-то к безумию весьма близким, и если к Торе они еще могли отнестись всерьез хотя бы с точки зрения законодательной, то пророческие книги, вероятно, вообще считались в этой среде чтением не слишком приличным.

Если же ограничиваться только более-менее поверхностным знакомством с греческой философией и сборниками афоризмов, то перспектива просматривалась довольно печальная.

Вернее, просматривалось полное ее отсутствие: мир есть такой, какой есть, он всегда был и будет таким просто потому, что другим быть не может.

Было и иное обстоятельство, более общего плана. Как мы уже видели, мессианская перспектива, связанная с возможностью коренного изменения существующего порядка вещей, была куда ближе Синагоге, чем Храму и храмовому священству; однако во времена Екклесиаста перспектива эта вообще несколько отошла на второй план.

Мессианские ожидания, как обычно бывает в истории разных духовных традиций, временами усиливаются, временами же угасают почти полностью. Формально, конечно, от мессианской традиции та же Синагога никогда не отказывалось, но накал ожиданий и степень их влияния на повседневную жизнь могли меняться. Во времена Екклесиаста ожидания эти были скорее на спаде, чем на подъеме.

Вероятно, еще и поэтому ему было непросто увидеть альтернативу тому нескончаемому и бессмысленному в этой нескончаемости мировому круговороту, который он так красиво описывает в своей книге.

Словом, все внешние обстоятельства подталкивали Екклесиаста к тому, чтобы он увидел великую книгу творения такой, какой он ее увидел.

Были, однако, и иные, внутренние причины для того, чтобы Екклесиаст не сумел прочесть эту книгу адекватно. Тут надо вспомнить то, что нам уже приходилось говорить о духовной жизни и о духовной динамике.

Речь тогда у нас шла о поисках смысла и о том, что переживает человек, выпавший из того потока Божьего дыхания, которое одно лишь и придает смысл всему происходящему.

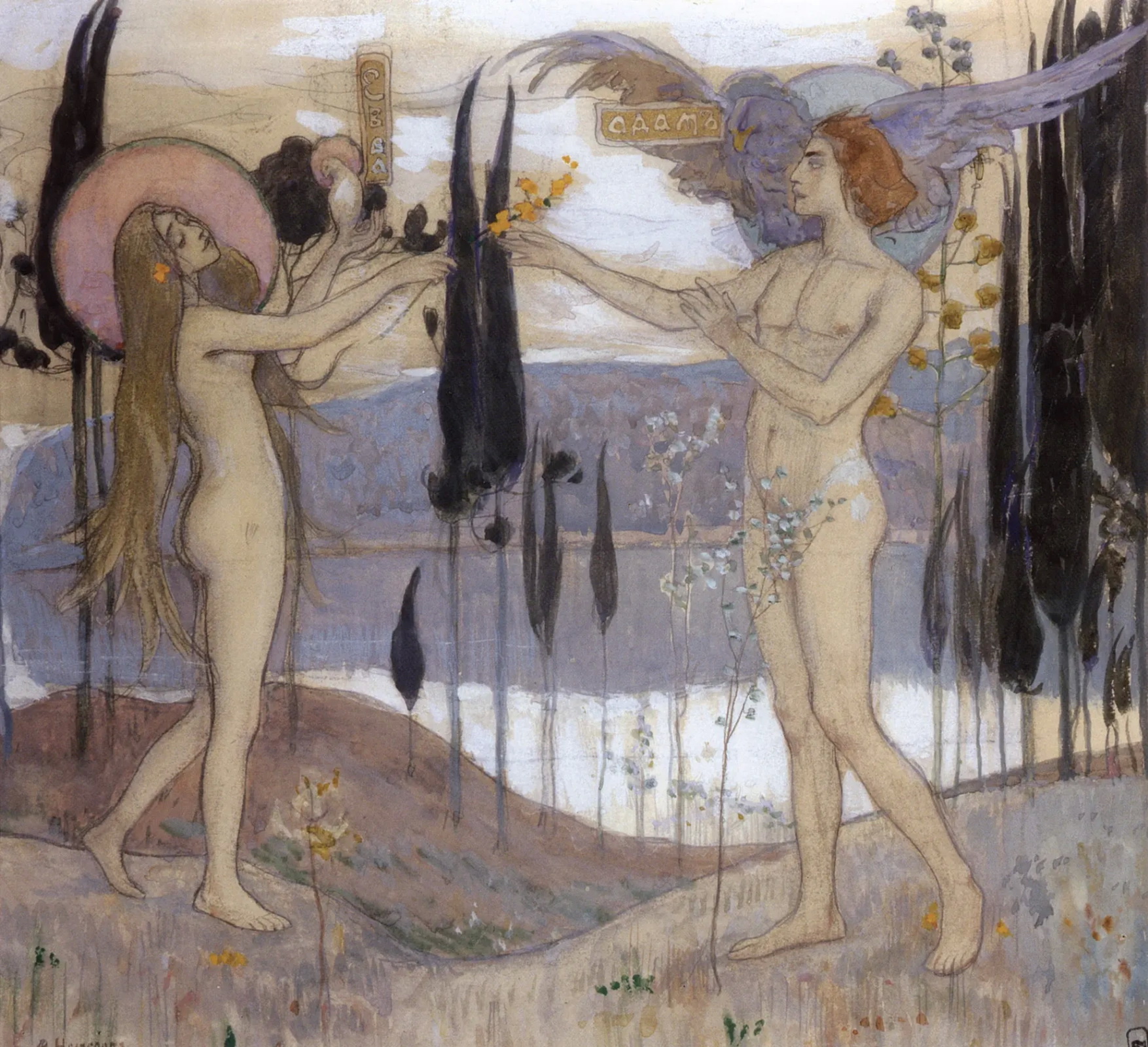

Почему для одних картина мирового танца, так хорошо изображенная Екклесиастом, становится свидетельством Божьей мудрости, а на других навевает безысходную тоску?

Вряд ли дело сводится лишь к тому, является ли человек по натуре оптимистом или пессимистом. Дело тут прежде всего в том, что именно видит человек за космическим хороводом, что для него стоит за этим действом.

В самом деле: мир был изначально задуман и создан Богом как своего рода теофания, как явление Божьей силы и Божьей мудрости.

Божья сила являла себя в живости Божьего дыхания, которое мы называем обычно Святым Духом, и эта живость порождает игру энергий, тварных и нетварных, из которых и соткан мир.

Эти энергии и есть проявления Божьей силы, а Божья мудрость соединяет их воедино, ткет из них ту мировую ткань, которую мистики воспринимают обычно как Божий свет. Игра и переливы этого Божьего света и образуют изначальное мироздание, мир первого дня творения, весь сотканный из Божьего света и еще не имеющий в себе никакой тьмы потому, что Бог разделил свет и тьму, не позволяя тьме проникнуть в Свой мир (Быт 1:3–5).

Формы мироздания вторичны, а первичен этот свет, переливы которого отражают динамику Божьего дыхания.

Конечно, Божья мудрость сформирует из этих переливов формы знакомого нам мира, но они никогда не задумывались Богом как нечто вечное и неизменное; изначальный Божий мир существовал как свободная динамика, существующая в ритме Божьего дыхания, в свой черед порождающего все формы и в свой черед их смывающего.

В таком мире не было тьмы, а свет был единственной и универсальной субстанцией, порождающей все сущее.

Конечно, человеческая природа изначально была создана уже для другого мира, где все было не так просто потому, что в него уже успело проникнуть зло, но человеку была дана возможность приобщиться к Божьему дыханию, оно было ему дано как «дыхание жизни» (Быт 2:7), без которого человек не был бы человеком.

Мир форм был дан человеку как поле и пространство его деятельности, деятельности, которая должна была направляться Богом и Им определяться. Однако падение стало для человека катастрофой: то, что должно было быть лишь рабочей средой и материалом для творчества, стало определять существование человека.

На языке Библии эта перемена описана как перемещение души человека в кровь. В самом деле: до падения человек становится «живой душой» благодаря «дыханию жизни» (Быт 2:7), именно оно определяет течение его жизни, которое в Библии, собственно, и называется словом «душа»; после падения душа человека оказывается связана с кровью, как и жизнь животных (Быт 9:4–6) (в еврейском тексте здесь употреблено то слово, которое переводится обычно как «душа», хотя в Синодальном переводе, к примеру, оно в данном случае передано русск. «жизнь», что, вообще говоря, ближе по смыслу к изначальному значению соответствующего еврейского слова).

С момента падения для человека, как и для животных, мир форм становится определяющим, хотя полностью, к счастью, отрезать человека от мира Божьей жизни и Божьего дыхания темным силам не удалось.

Теперь, однако, от человека требуется особое усилие для того, чтобы восстановить контакт с этим миром и с Богом. То, что до падения было нормой, теперь начинает восприниматься как нечто сверхъестественное.

Екклесиаст между тем во время написания своей книги был еще, по-видимому, очень далек от такого восприятия и Бога, и самого себя, и Божьего мира.

Вспомним, что тогда для него Бог был просто «самым большим начальником». Что знал он тогда о Божьем дыхании, остается лишь догадываться; как бы то ни было, о сколь-нибудь осмысленной и сознательной внутренней работе Екклесиаст, скорее всего, тогда еще не помышлял.

Что бы он ни думал и что бы ни читал, определяющим для него оставался мир форм, вечных и неизменных, которые могут, конечно, чередоваться, образуя мировой хоровод с его бесконечным кружением, но за которыми для Екклесиаста не стояло никакой иной жизни, кроме сугубо внешней, по сути механической.

Собственно, и мироздание он описывает именно как бесконечную смену форм и явлений, этими формами образуемых (Еккл. 1:5–7).

Само время становится для него своего рода формой форм, вмещающей все, происходящее в мире; время «закрывает» мироздание, замыкает его на себя, а внутри образуется ограниченное, но бесконечное пространство, где всему находится свое место и где при этом нет и не может быть ничего нового (Еккл. 3:1–8).

Такую картину можно было бы назвать метафизической, если бы речь тут шла именно о метафизике, но Екклесиасту было тогда не до абстрактной философии. Он искал смысла, пытаясь увидеть его в мироздании так же, как прежде пытался найти его в духовной литературе.

Он все время пытается нащупать тот духовный процесс, ту динамику, которую, возможно, он чувствовал прежде и которую теперь потерял.

Он пытается поймать Божье дыхание, которое, как известно, веет, где хочет, подобно ветру (Ин 3:8); оно неуловимо, как ветер, но без него человеку нечем дышать, и Екклесиаст, как видно, уже убедился в этом на собственном опыте.

В сущности, и за космическим хороводом он пытается следить не ради эстетического удовольствия или философского созерцания, а для того, чтобы, если возможно, найти там ту самую динамику, попробовать поймать хотя бы отголосок Божьего дыхания, чтобы вздохнуть свободно, как, возможно, приходилось ему дышать прежде, до того, как он это дыхание потерял. Смена форм, однако, тут помочь не могла.

Екклесиасту нужна была не она сама, а то, что за ней стоит, но именно этого он и не мог уловить: ведь оно, как ветер, веет, где хочет, и только Бог может дать человеку то, чем человек может жить; но тогда у Екклесиаста не было еще с Богом таких отношений, чтобы встреча стала возможной.

Книга творения не смогла ему помочь так же, как не помогло чтение духовной литературы. Впереди была стена — или бездна.