Мы снова во времени Великого поста, а значит, нелишне снова напомнить, что он появился когда-то как время оглашения, научения вере перед крещением. Хорошее время, чтобы задуматься: в чем же состоит наша вера. В прошлые годы мы уже предприняли несколько таких попыток — в 2016, 2017, 2018; но если в прошлые разы мы писали отдельные, мало связанные друг с другом тексты — то в этом мы представляем единый цикл.

Тому, кто удивляется, возмущается, недоумевает по поводу всего того, что происходит и говорится вокруг секса, гендера, пола, семьи и пр. в наше время — тому ведь, собственно, надо действительно просто задуматься: а что здесь вообще происходит? Ему надо заметить: его собственные удивления/возмущения/

«Христианская» критика современности, ностальгирующая по «традиционному обществу», и критика христианства как чего-то отжившего и реакционного — обе эти критики не хотят видеть одной очевидной вещи: современный мир, появившийся после распада традиционных обществ, родился из мира христианского. «Современный мир» есть мир (пост)христианский, а не пост-какой-то-ещё. Это примечательное совпадение надо как-то объяснить и христианам, и критикам христианства.

I.

«Современность» — историческое понятие. Христианство — историческая религия, которая вообще впервые открывает историческое измерение и именно в нем располагает теофанию. Бог является в истории. Боги язычества есть боги природы, Бог христианства есть Бог истории. Здесь разница между монотеизмом и язычеством. Спасение есть исторический «проект». Библия есть Священная история. Проблема богословия в том, что оно уже очень давно находится вне истории в абсолютном противоречии со своей собственной логикой. Догматика, оторванная от истории, стала метафизической системой; библейское мышление — историческое мышление, ставшее основой западного мышления, при этом ушло из богословия. Христианское богословие — менее библейское, чем светское мировоззрение, ибо последнее сохранило историзм.

Современное христианское человечество имеет очень четкие историко-богословские координаты — оно находится между концовкой Книги Деяний и началом Откровения Иоанна. Нет ровно никакого различия между нами и первыми христианами — как они дожидаются Парусии, там и мы; как Древняя Церковь находится в странствии, так и современная. Как история, запечатленная в Новом Завете, есть история спасения, так и наша история есть история спасения. И, следовательно, исторические события следует толковать ровно так же, как мы толкуем Писание. Толкование нашей истории как части Священной истории: вот где богословие возвращает себе библейский характер.

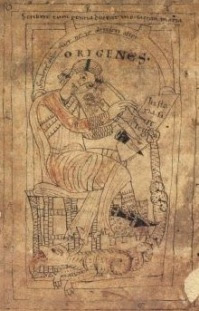

Но как мы толкуем Писание, и как нам толковать современность? Современность вмещает в себя много, очень много всего, много по видимости «антихристианского» или просто не имеющего отношения к христианству. Но как часть Священной истории и эти, на первый взгляд, бессмысленные черты современности требуют истолкования. Ориген, подаривший нам аллегорический метод толкования Писания, то есть основной экзегетический метод Святых Отцов, пишет: «Божественная сила, давшая нам Священное Писание, имела целью то, чтобы мы не принимали слова Писания только буквально, так как по букве слова Писания иногда не сообразны с истиной, даже бессмысленны и невозможны [.. ] где невозможна связь по букве, там не невозможна, а, напротив, истинна связь высшая». Итак, в Писании есть «бессмысленные» и «невозможные» места — но эта их невозможность и бессмысленность сигнализирует читателю о двух вещах: 1. Буквальное толкование этих мест невозможно. 2. Эти места вмещают какую-то высшую истину. Видимая бессмысленность тех или иных мест Священной истории есть знак особого глубинного смысла.

Так и современность: все вещи, кажущиеся в ней «невозможными», «бессмысленными», возмущающими, раздражающими нас — не могут пониматься буквально; но они вмещают в себя некую высшую истину. У них нет «буквального смысла», зато есть духовный. Ибо современность — часть Священной истории, современность — та точка, к которой в данный момент пришла христианская история в своем пути к Новому Иерусалиму. Даже низменное и недостойное достойно возвышенного толкования — ведь оно часть Священной истории. Ориген продолжает: «Неужели же столь многочисленные обетования, записанные в этих пророчествах, по букве низменные, не представляющие ничего возвышенного и достойного божественного обетования, – неужели они не требуют таинственного истолкования? […] причиною ложных, нечестивых и неразумных мнений о Боге служит, кажется, не что иное, как понимание Писания не по духу, но по голой букве […] Все, даже самые простые из последователей Слова, веруют, что божественное Писание указывает какие–то таинственные распоряжения; но что это за распоряжения, благоразумные и скромные люди сознаются, что не знают этого. Так, если кто–нибудь спросит (их) о кровосмешении Лота с дочерьми, или о двух женах Авраама, или о двух сестрах, вышедших замуж за Иакова, и о двух рабынях, родивших от него детей, то они скажут только, что это – тайны, для них непонятные». Причиною современных ложных, нечестивых и неразумных мнений и атеистов, и христиан о Боге — и не только о Нем — служит, кажется, не что иное, как понимание современности не по духу, но по голой букве. Все, даже самые простые из православных, веруют, что Господь в истории указывает какие-то таинственные распоряжения (ибо христиане верят в Промысел — а следовательно, нашей историей со всеми ее бессмыслицами «распоряжается» Бог); но что это за распоряжения, благоразумные и скромные люди сознаются, что не знают этого. Так, если кто-нибудь спросит их о гомосексуалах, транслюдях, крушении семьи, если спросят обо всем том странном, что происходит с сексуальностью, гендером и семьей в современную эпоху — то они скажут только, что это – тайны, для них непонятные, по букве низменные, не представляющие ничего возвышенного и достойного божественного обетования. Ну, или скорее просто будут злиться, ругаться и проклинать. Примечательно, что Ориген, этот кастрат, подобрал для иллюстрации мысли о высшем смысле «невозможных», «бессмысленных» текстов Писания именно «развратные» отрывки. Непонятные тайны как-то повязаны со «странной» сексуальностью. Однако мутации современной сексуальности есть существенная черта современности, то есть чего-то такого, что порождено христианством, и, стало быть, христианам следует понять, почему в христианском мире все это происходит, а критикам христианства — его «морализма», его «репрессивной» по отношению к сексу природы — учесть, что феномены вроде «сексуальной революции» имеют место именно в христианском мире.

Но для начала мы должны понять общую христианскую логику Священной истории. Из чего исходит христианство в своих основочувствиях? Мир, созданный благим Богом и в основе и замысле своем также благой, лежит во зле. Это ставит задачу спасения — данного человека, человечества и мира в целом. Есть борьба и история этой борьбы — история спасения, коя закончится преображением всего мира в Новый Иерусалим. И основа мира, во зле лежащего, — семья. Грехопадение имеет своими следствиями следующее:

«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие, глава 3).

Когда Господь до грехопадения заповедал «нехорошо быть человеком одному», Он заповедовал благую социальность. Когда после грехопадения Он сказал «будет господствовать над тобою», Он констатировал извращение социальность, превращение любви в господство (которое потом выльется в убийство, в основание перовго города первым убийцей и т.д.). То есть Библия знает два вида социальности: Божью и ту, которая сформировалась после грехопадения. Христос восстанавливает райскую социальность в Церкви. Но получается так, что и первая и вторая социальности в Библии описаны как семья. Характерно, что этого обычно не замечают: первейшее следствие грехопадения, первый плод греха — патриархальная, «традиционная» семья. Женщина подчинена мужу, она занимается семьей, он — работой. Первая власть — власть мужчины, который вовлечен в труд, в экономику, женщина же «сидит дома» (разумеется, различие гендерных ролей различно в разных культурах и эпохах: но в общем и целом мужчина всегда более или менее господствует над женщиной, а женщина всегда более или менее завязана на семью — везде кроме (пост)христианских обществ!). Политика («господствовать»), экономика («в поте лица твоего»), семья/секс («беременность», «влечение») сведены Библией в одно — в патриархальную семью, которая — повторим, ибо это центральная мысль — есть плод грехопадения. По Марксу, семья есть зародыш собственности, зачатый первым разделением труда, а именно господством мужчины над женой и детьми; коммунизм есть отмена собственности, следовательно, и неравенства полов, мужского господства. «Происхождение семьи, частной собственности и государства», как видим, есть бессознательное толкования Книги Бытия. А Спасение ведь есть спасение от последствий грехопадения, то есть от патриархальной семьи. От господства вообще и, в частности, господства мужчины, от экономики, от труда, от «беременности» и «влечения». Первородный грех передается через семью, не через секс сам по себе, как гласит известная легенда, не имеющая ничего общего ни с Писанием, ни с христианством — ибо секс — но не патриархальная семья — есть богоданная реалия: Бог заповедует размножение, а подчинение женщины, труд мужчины и прочее — плод греха. Воспитание есть внедрение в человеческое животное первородного греха — больше ему взяться просто неоткуда: все мы — мы грешники — вышли из своих семей, в семье человеческий детеныш входит в социум, созданный Адамом и Евой. Первородный грех снимается в совсем ином социуме, с семьей не связанном: в Церкви. Христианство есть борьба с патриархальной семьей и повязанной с ней политикой и экономикой — с режимом фаллократии. На всё это могли бы возразить: гендерные роли предопределены «затратами» на беременность, кормление, материнство; «естественно» женщина завязана на семью. Соль в том, что Писание саму беременность, само материнство, само подчинение женщины описывает как плоды грехопадения («естественное» есть плод грехопадения). Кроме того: материнство как производство самого важного в человечестве — производство человеческого как такового — должно было бы считаться важнейшей работой. А при этом те, кто эту важнейшую работу выполняет, сведены в большинстве обществ к бесправию.

Сама Библия, как мы видим, указывает принципиальную важность секса, пола, семьи в их связке с социальным. Почему так?

II.

Человек есть существо желающее. Он определен тем, что данное его не удовлетворяет и он желает чего-то неданного. Если у животного есть потребности — еда, сон, размножение, которые удовлетворяются и животное впадает в гомеостаз, а если нет — оно умирает. Человеческое же желание противостоит потребности (борьба принципа удовольствия с либидо у раннего Фрейда; борьба Эроса и Танатоса у позднего; различие удовольствия и наслаждения у Лакана). Желание задает противоречие между данным и желанным, а противоречие есть двигатель истории. Животное вне истории, оно живет в круге потребность/удовлетворение. Линейная история, вырвавшаяся из кругов природы, есть история желания, преодоления противоречия, история есть движение во времени, приход новизны: движение от данного к желанному (скажем, от грехопадения к Новому Иерусалиму — мы никуда с территории богословия не уходим — тем более что историческое мышление само по себе впервые появляется в Библии, языческое мышление космично, аисторично; человек Библии вне космоса, вне природы, в истории). Но чего хочет желание? Некую ценность: объект, на который распространилось желание, становится ценностью; так объекты вводятся в собственно человеческий, исторический, социальный, культурный мир. Тем паче, когда они созданы трудом, то есть целенаправленной работой желания, ибо понятно, что производится то, что кому-то желается — самому работнику или тому, с кем обменяется работник, или господину, который заставит работника. Ценность материальную или моральную: то или иное благо или Благо. Так задается поле экономики (между прочим, «таинственные распоряжения» Оригена это буквально в оригинальном греческом тексте — «мистические экономики»). За ценности идет борьба: власть, политика. Язык есть не что иное, как сеть, передающая желания, язык — среда перемещений желания, первичная социальная ткань. «Я хочу», «дай» — так передается желание той или иной ценности, задается круговорот ценностей (экономика) и соответственно задается система власти над производством и распределением ценностей (политика). Тот или иной порядок языка — дискурс — задает систему желания ценностей, экономики и управления ими. «Базар» уголовников есть наилучшая иллюстрация социума: базар как разговор, где люди решают (власть) кто прав (истина), а базарят, разумеется, за ценности — престижа ли, материальные ли. Человеческое сознание опосредовано языком, знаковыми системами, в конечном счете другими людьми — то есть самим социумом, в этом опосредовании приобретающим собственную независимую реальность, становящуюся «второй природой» со своими законами. Мы уже имеем дело не с другими, а с Большим Другим (термин лакановского психоанализа), с самим Социумом. Желания, вмененные семьей, школой, «компанией», рекламой, медиа, всем окружением, правят нами, эти приказы Большого Другого, говорящего нам, чего следует желать, что хорошо и что плохо. Большой Другой — это Бог всех религий, кроме монотеизма, который называет его Князем мира сего и противостоит ему.

Но первичное желание — сексуальное (первое межчеловеческая связь по Библии — связь мужчины и женщины). «Семья — ячейка общества», то есть союз людей, сошедшихся ради секса, ради размножения. Семья — клетка социального тела, там впервые концентрируется имущество и власть. Семья, секс есть антропологическая граница как и в филогенезе, так и в онтогенезе. Запрет инцеста считают началом собственно человеческой цивилизации, границей между животным и человеком. Леви-Стросс считал, что структуры родства есть первый язык и первый социум. С дискурсом («воспитание», что такое хорошо, что такое плохо, само обучение языку), властью (слушаться родителей) и экономикой (еда, одежда, игрушки, поощрения и наказания) мы сталкиваемся впервые в семье: человеческое животное становится собственно человеком в семейном воспитании (депривация у сирот, комплекс Маугли — примеры того, что формирование человека вне семьи невозможно или крайне затруднено). Если ребенка до определенного возраста выбросить в природу без человеческого общения и он выживет, то у него не образуются социальные навыки, речь, сознание (то есть «воля», «душа»). После катастрофы матка и трутень восстановят улей, паре младенцев придется начинать историю с нуля, как заметил Барт. Таким образом, только внутри общества, общения личностей (а не в самой личности как таковой) существует «душа», «воля», «самосознание», сверхъестественно данное той «глине» (условной обезьяне), из которой был образован Адам. С тех времен его потомкам передается «душа», эта сверхъестественная субстанция самосознающего духа — а вместе с ней и первородный грех, ибо этот дух в Адаме был поврежден.

Сексуальное влечение есть единственное влечение, направленное на другую личность, а общение личностей есть собственно человеческая территория — отсюда определяющее значение сексуальности для психики в психоанализе. С другой стороны, семья, то есть нечто создаваемое сексуальным влечением, есть граница между биологическим и социальным; семья есть элементарная единица социума вообще, его первичная форма. Человек, взятый не как животное, а в своем собственном смысле, есть существо желающее и говорящее, то есть такое, чьи желания не сводятся к потребностям, чьи желание создают неприродную социальную среду (язык первично — передатчик желания, отсюда лечение психики через беседу в психоанализе и определяющее значение дискурса у Лакана), а при этом первичное желание — сексуальное. Так вопросы секса «изнутри» человека фундируют социум и обратно: социум влияет на внутреннее человека, то есть и на сексуальность. Секс есть первичная «социальная» (то есть межчеловеческая, или, если угодно, такой связью является связь родитель — ребенок, которая ведь тоже порождена сексом; по Библии все-таки первичной связью было именно межполовое общение) связь, а совокупность таких связей и дает социум, историю. Психика есть точка, где пересекается социальное, биологическое и идеальное, там где они влияют друг на друга — а раз история есть действия людей, то в психике определяется «всё», точнее, в психике все эти реалии замыкаются друг на друга. Даже в чисто материалистическом подходе, если сознание есть только лишь продукт материальных, социальных и прочих процессов, то эти процессы «встречаются» друг с другом в психике.

Человек определен желанием, а образцовое желание — сексуальное, ибо оно, будучи чисто биологическим, является и первично социальным, ибо хочет не какой-то объект, а другого человека (или точнее: его объект — другой человек — в этом двойстве объект/человек вся соль). Двойство везде: человек на собственно человеческом уровне хочет секса, связи с другим человеком, а на «самом деле» — природа приказывает ему размножаться (Фрейд: либидо противостоит принципу удовольствия, ибо выводит индивида из его гомеостаза и заставляет работать не на самосохранение, а на Род). Секс есть нечто предельно личное и интимное — и одновременно нечто максимально безличное: двойство между вот этой единственной возлюбленной и «всеобщей» проституткой. Секс есть нечто предельно «душевное» («чувства», «переживания») и предельно телесное (своеволие тела). Блаженный Августин довольно забавно в «Граде Божьем» одним из следствий грехопадения считал самопроизвольные эрекции: Адам до грехопадения мог управлять эрекцией, как мы сейчас например поднятием руки. Секс кажется чем-то предельно природным, естественным, а вместе с тем секс задается культурой, дискурсом. Человек — единственное животное, которому нужно учиться сексу («откуда берутся дети?», «сексуальное воспитание», секспросвет в компаниях, статейки и фильмы). Человеческая сексуальность рождена вторжением дискурса в ритмы спаривания, пишет Жижек в «Метастазах удовольствия» (стр. 227); человеческая сексуальность есть плод короткого замыкания между логически несоединимыми животной сексуальностью и дискурсом (стр. 228). Субъект есть эффект инкрустации Символического в половое по Лакану, противоестественный гибрид несовместимого — секса и языка. Дискурс есть общение между людьми, само социальное, данное вне природы, оно дано в отрыве желания от природных путей потребностей, когда желание встречает другое желание и синтезируется желание желания (а сексуальное влечение — интерсубьективное желание по преимуществу, оно создает семью — первое социальное). Отсюда значимость символического, дискурсивного в сексе: ритуальны и разговоры, одежда, позы, фетиши, макияж; не само тело — объект влечения, часто оно вне символического вызывает отвращение, а знаки (губы, грудь, бедра, гениталии — первые знаки, «буквы» по Лакану). Двойство сексуального влечения: ничтожность причины (биология) и значимость следствий (психика), гениталий и личностей. Гениталии — место короткого замыкания человеческого и телесного, граница человеческого и до-человеческого: ибо вот я — личность — хочу другую личность, а вот наши безличные гениталии ничего о личностях не знающие. Жижек в «Возвышенном объекте идеологии» пишет: «Фаллос» — это означающее того короткого замыкания, в котором неподконтрольное и внешнее нам тело непосредственно совмещается с предельной сокровенностью «мысли». Отсюда проводимая психоанализом разница между пенисом как органном и фаллосом как означающим: пенис — материальная поддержка фаллического означающего. Гениталии есть место «соединения» социального и природного, человеческого и природного, влечения и языка, центр и исток человеческого. Но почему не гениталии вообще, а именно фаллос? Деррида ругал Лакана за фаллологоцентризм. Поспешная критика: ибо если социальное есть сеть влечений (производства и распределения ценностей), первичное влечение — сексуальное, а наше общество остается патриархальным, то есть обществом господства мужчин — то, разумеется, центральное означающее такого общества— фаллос. И вот поэтому мы вводим термин «фаллократия»: ибо в нем сходится всё, о чем мы говорили.

Субъект, влечение, власть и знание — здесь не трудно угадать основные термины Фуко и четыре составляющих схем лакановских дискурсов. Власть через знание (дискурс, порядок речи) правит влечением субъекта (то есть им самим) — разные конфигурации этих составляющих дают разные диспозитивы (Фуко) и дискурсы (Лакан). Труд (производство ценностей — объектов влечения) и Борьба за них (власть) есть две главные силы истории: на языке марксизма производительные силы и производственные отношения, кои вместе образуют ту или иную формацию, то есть тот или иной тип социума, а смена формаций есть сама История (порядок дискурса марксисты называют идеологией).

Так с помощью Маркса, Фуко и Лакана (а также ряда других мыслителей, которых мы выведем на сцену позже) мы можем говорить о таких, казалось бы, разнородных вещах, как секс, влечение, семья, идеология, политика, экономика, производительные силы — формировать дискурсивные возможности которые помогут нам «духовно истолковать» такие «невозможные и бессмысленные вещи», как современные мутации сексуальности.

Марксизм — теория исторического материализма — выводит разные типы семьи, исходя из смены формации. Библия тоже прослеживает смену типов семьи. Историчность таких вещей как семья — не какая-то современная идея. И Библия, и Святые Отцы прекрасно знали, что семья не представляет собой нечто вечное. Вот, скажем, Энгельс: «Парная семья возникла на рубеже между дикостью и варварством, большей частью уже на высшей ступени дикости, кое-где лишь на низшей ступени варварства. Это — характерная форма семьи для эпохи варварства, так же как групповой брак — для дикости, а моногамия — для цивилизации». Энгельс прослеживает движение от групповой семьи к моногамии. А вот Мефодий Патарский толкует Библию: «Браки с сестрами прекращены обрезанием Авраама. Со времен пророческих отвергнуто многоженство. Самая супружеская чистота ограничена». Мефодий утверждает то же самое, что и Энгельс: история семьи развивается от группового брака к моногамии.

Мы не можем просто механически соединить богословский и марксистский подходы. История есть единственная реальность и пространство Богооткровения. Как нам, однако, совместить Божественное домостроительство (икономию, «экономику») и реально данные факты истории, ее материю? Как нам понять все изменения и противопоставления истории (язычество/христианство, например), если она богословски есть единый богоуправляемый процесс? Есть природа и живущие в ней люди. История в строгом смысле есть некое действование людей, Борьба и Труд, производительные силы и производственные отношения, образующие формацию и история есть не что иное, как движение формаций. Где здесь место Божественной икономии («экономике»)? Алексей Лосев, этот монах, этот имяславец, узник ГУЛАГа, осужденный за свою философию, мыслитель, работавший параллельно с Лившицем и разработавший похожую на лившицевскую философию базиса-надстройки, крупнейший православный философ XX века, этот марксист ответит на наши вопросы в следующей части цикла «Христианство и фаллократия».

Темы желания, языка, Большого Другого и пр. я более подробно рассматривал здесь.

Тему сексуальности я рассматривал в «Спасенной сексуальности» и «О гениталиях, дискуссиях и Церкви».

Христианское толкование современности было, в общем-то, главной задачей в большинстве моих текстов.