Жирарианство как деконструкция религиоведения и социологии

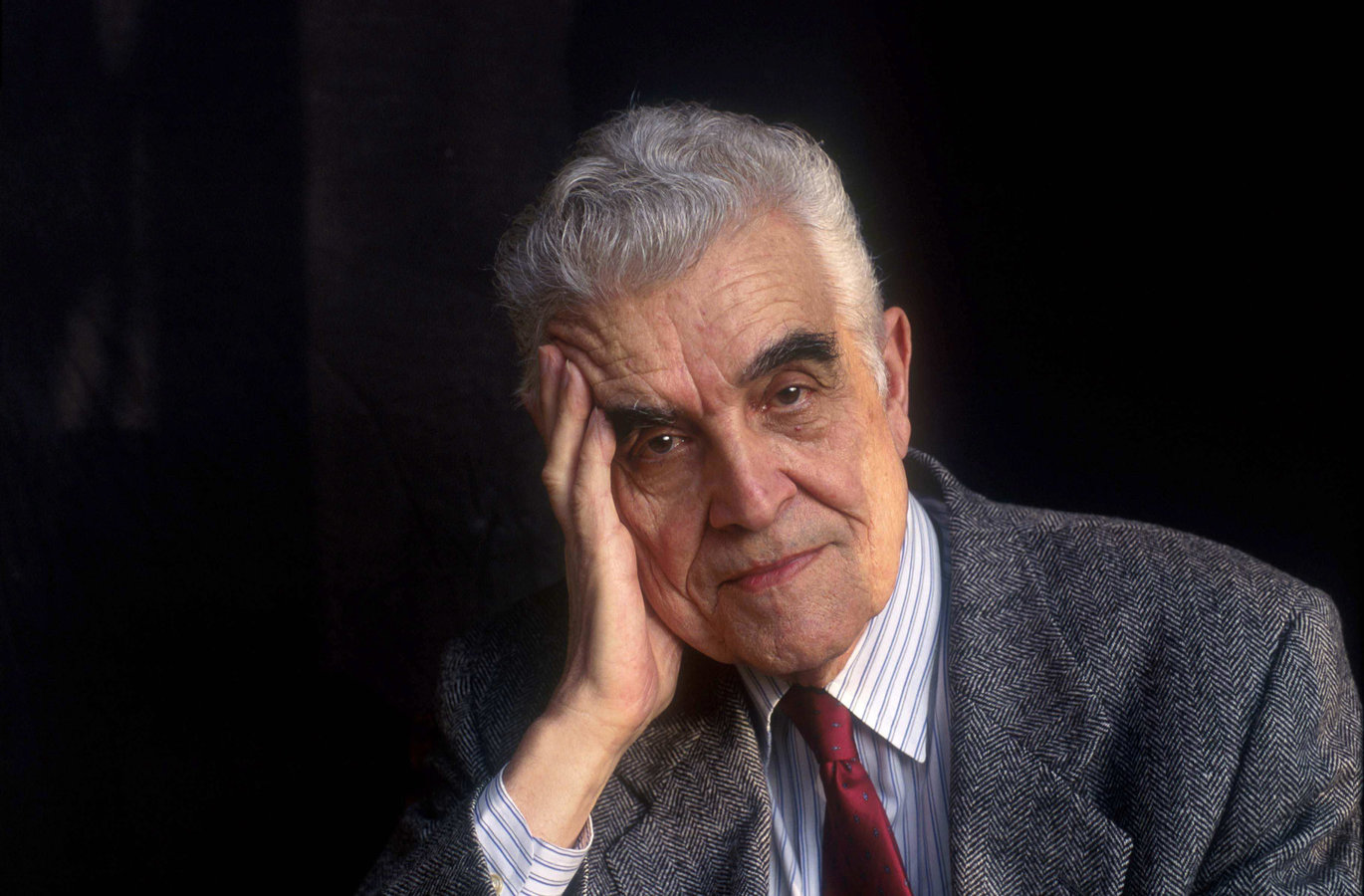

Рене Жирар (основатель влиятельной школы в антропологии, религиоведении, философии, теологии, литературоведении, столетие которого мы отмечаем 25 декабря 2023 г.) возвращает нас к ортодоксальному — новозаветному и патристическому — пониманию христианства как истины и практики «освобождения от идолослужения и отрешения от кровавых идольских жертв» (свт. Епифаний Кипрский), как абсолютно антинасильственной любви, развеивающей все иллюзии и мороки. Жирар понимает и показывает христианство как тотальный экзорцизм, изгнание бесов, свержение богов-бесов, свержение язычества, прекращение жертвоприношений. В теоретическом предприятии Жирара антропологические, психоаналитические, постструктуралистские теоретические достижения доращиваются, доразвиваются до искомой ими, но (пока еще) неосознаваемой цели — ортодоксальной христианской теологии: актуальное мышление на своих вершинах, на своем фронтире открывает Благую Весть.

Предлагаемый текст пытается ввести своего читателя в систему Рене Жирара, демонстрируя её как продукт деконструкции религиоведения, социологии и всего критического проекта Запада в целом. Притом «деконструкция» здесь будет фигурировать не в расхожем значении «разоблачительства», а в исконно дерридианском: как разборка того или иного диспозитива и его пересборка из тех же самых элементов, но с центрированием на ранее вытесненном, угнетенном, неосознанном элементе. Дерридиански понятая деконструкция есть не просто демонтаж некоторого дискурса, а выявление в его структуре некоего вытесненного элемента — притом именно на его вытеснении структура и зиждется, что деконструкция демонстрирует и делает основным уже в своих собственных выкладках. Иными словами, дерридианская деконструкция не опровергает деконструированное ею, но, напротив, выявляет ранее неосознаваемую в деконструируемом истину — и перестраивает деконструируемое, кладя в основание эту истину. Именно как такого рода деконструкцию можно рассматривать жирарианство.

Основоположения жирарианства

Для наших целей потребен кратчайший обзор основоположений жирарианства.

Мимезис

Человек есть существо подражательное, миметическое. Мимезис — основная антропологическая категория. Способность к подражанию определяет антропологический феномен: развитый миметизм у животных предков человека — база антропогенеза, по предположению Жирара. Миметизм характерен для многих животных, но у человека он набирает критическую массу, достаточную для разрыва связки потребность — объект. Желание теперь, в отличие от потребности, не привязано к объекту: основание жирарианской теории миметического желания. У человеческого желания нет предзаданного объекта. Для желания конститутивно копировать свои объекты у другого субъекта — у медиатора желания. Человеческое желание управляется социальной динамикой, отношениями с другими людьми, а не биологическими механизмами. Желание всегда треугольно: субъект, объект, медиатор; то есть желание субъекта необходимым образом опосредовано другим субъектом. Желание не знает, чего ему желать: оно подражает желанию другого (зависть, мода, медиа, культура в целом: желание воспитывают, говорят, чего ему следует желать).

Насилие

Из этого с необходимостью следует конфликтный характер желания. Действительно, если желание треугольно, то неизбежен конфликт субъекта и медиатора за объект, ведь он у них один и тот же. Развитие конфликта грозит вспышкой насилия. Динамика миметического конфликта такова, что объект по его ходу забывается, главным становится соперничество: желание, копируя объект у медиатора, вступает в борьбу с медиатором и в итоге центрируется не на обладании объектом, а на уничтожении соперника. Желание по своей имманентной логике выливается в насилие. Насилие — основная проблема человеческой, психической, социальной реальности.

Коллективное убийство

Но желание каждого субъекта опосредовано другим субъектом: все члены сообщества связаны сетью миметического желания, и, следовательно, все чревато тотальным конфликтом. Сообщество, охваченное миметическим конфликтом, стоит на грани самоуничтожения. Все хотят убить всех. Как оно избегает этой опасности? Миметическое насилие концентрируется на случайной жертве, и все ее убивают. Тотальность взаимного насилия через коллективное убийство перепадает в единодушие, мир, согласие, солидарность сообщества. Коллективное убийство — способ умиротворения сообщества, отведения миметического насилия лишь на одну жертву. Убийство жертвы есть точка кристаллизации взаимного насилия, в результате которого рождается социальный порядок. Неистовствующее людское множество взаимного насилия рождает социальный порядок через канализацию этого насилия в убийстве жертвы.

Жертвоприношение

Иными словами: социальный порядок создается жертвоприношением. Жертвоприношение есть основной социальный механизм, этот механизм, собственно, и порождает социальное как таковое, он порождает вообще все человеческое, вплоть до самого антропогенеза. Только что все сообщество было заражено пагубой взаимного насилия, но тут произошло убийство жертвы, и как по волшебству, чудесно — настал всеобщий мир. Участники жертвоприношения не способны осознать этот механизм: напротив, этот механизм полностью ими управляет, они полностью захвачены динамикой миметического насилия, обернувшегося взаимным умиротворением. Умиротворяющий эффект жертвоприношения — это и есть сакральное, религиозное как таковое. Оно чудесно принесло сообществу мир и ему теперь сообщество будет поклоняться как трансцендентной силе, источнику блага. Таково существо религии. Сакральное есть умиротворяющий эффект коллективного убийства, всегда, впрочем, сохраняющий следы пагубности насилия.

Козел отпущения

В развитых жертвоприносительных системах жертва может приобрести — и часто приобретает — божественный статус, но таковой статус вовсе не является необходимым элементом жертвоприношения; показательны для понимания жертвоприношения как раз обратные случаи. Убиваемые Мардуком — Тиамат, Митрой — бык, асами — Имир, дэвами — Пуруша не «божественные», не «сакральные», а хтонические фигуры: божественны здесь герои-убийцы-жертвоприносители, а не их жертвы. Во многих религиях (скажем, скандинавской, архаических ближневосточных) убийство врагов — не только военно-политическая акция, но и жертвоприношение, сакральный акт (доколумбовы американские культуры, например, практиковали войны с целью добычи пленников как материала для жертвоприношений): мифические хтонические монстры (смутная, мистифицированная память о некогда реально убитых жертвах) и реальные военно-политические враги не «сакральны», не «божественны» — и тут-то, как раз суть дела: священен сам акт убийства: сакральное есть продукт убийства, сакрализующий и самое убийство (соопределяемость жертвоприношения и священного). Кровь жертвы (монстра, врага) учреждает или обновляет порядок: сакрален порядок и учреждающее/воспроизводящее его убийство, а не ее жалкая, презренная, проклятая жертва — козел отпущения; скажем, в случае греческого фармака на его роль выбирался калека, раб, преступник и т. п. фигуры: его жертвоприношение (буквальное или в форме ритуального изгнания) обновляло священный порядок греческих полисов; так и вообще жертва, согласно жирарианским исследованиям, избирается (специально в случае устоявшихся ритуалов или стихийно в случае линчевания) часто по тем или иным негативным критериям (чуждость, уродство, так или иначе понятая виновность в чем-либо — в конечном счете в миметическом кризисе etc.). Таковы необходимые и достаточные черты жертвоприношения: сакрализация жертвы (после ее убийства) априори возможна (и соответствует логике жертвоприношения: презренность жертвы до жертвоприношения собирает в себе негативность миметического кризиса, а её сакральность после — если сакрализация жертвы происходит — позитивность преодоления миметического кризиса) и апостериори распространена в жертвоприносительных системах (в тех же доколумбовых культурах), но вовсе не обязательна. Скажем, в случае жертвоприносительной войны (в архаических ближневосточных культурах) её священность производна не от священности врагов-жертв (они вовсе не священны) а от тотальности убийства: убиты должны быть все враги, включая женщин, детей, стариков, их скот: «бескорыстность» этого коллективного убийства, его чистое беспримесное насилие сотворят из военно-политическим инцидента жертвоприношение. В своей изначальной форме жертвоприношение представляет собой убийство виновной, отвратительной — «антисвященной», так или иначе явно негативно воспринимаемой — жертвы, каковое (убийство) дарует сообществу убийц-жертвоприносителей покой, мир, согласие, порядок. Эти черты по мере развития жертвоприносительных систем могут отойти на задний план, исчезнуть, но исходная структура именно такова: сакральны убийцы, убийства, катартический эффект убийств, но не жертвы; к слову сказать, в описываемых нами жирарианских выкладках становится видна принципиальная неразличимость жертвы жертвоприношения, жертвы убийства, жертвы угнетения, жертвы гонения, жертвы травли: «жертва» во всех этих случаях представляет собой строго одно и то же понятие — понятие козла отпущения, чье принесение в жертву людским множеством учреждает/воспроизводит порядок. Собственно, библейский «козел отпущения» — не священен, но напротив олицетворяет «все беззакония, все преступления, все грехи»: вот такое средоточие зла и мерзости как раз и «надо» убить, чтобы обновить священный порядок. Итак: сакральность жертв не входит в конститутивные черты жертвоприношения, когда как их проклятость, мерзость, антисакральность и т.п. как минимум до жертвоприношения — входят, наряду с миметическим кризисом и прекращающем его убийством жертвы, производящем сакральный порядок.

Генезис культуры

Жертвоприносительный механизм объяснят в религии (и культуре вообще) все до последней мелочи. Пресловутая амбивалентность сакрального есть продукт пагубности насилия до и благости насилия после жертвоприношения. Система табу — есть запрет на те действия, которые привели к миметическому конфликту: они блюдут границу между сакральным и профанным, то есть ограждают сообщество от возвращения насилия. Боги, демоны, духи и пр. мифологические существа суть остаточные образы той галлюцинаторной монструозности, которая характерна для горячей стадии миметического конфликта, где все характеризуется обезразличенностью взаимного насилия, стихийностью, лихорадочным возбуждением, где все чудовищно смешалось; так и вообще «мир духов» есть смутная, мистифицированная память о горячей стадии миметического насилия, о взаимной чудовищной безумной бойне. Бойня есть «тот мир» (где все смешалось, где не работает социальный порядок — «иной мир»), а порядок есть «наш мир», «этот мир»; религия есть прочерчивание и блюдение границы меж ними. Мифы есть остаточная, мистифицированная память о взаимном насилии и его «чудесном» умиротворении через убийство жертвы. Ритуалы есть воспроизведение благих эффектов жертвоприношения. И т. д. и т. д. Вообще весь порядок культурных различий, социальная структура как таковая родилась в жертвоприношении, из первоструктуры община/жертва. Элиадовский механизм пересотворения мира в ритуале есть на деле переубийство первожертвы: в космогонических мифах мир, бытие, те или иные существа уже существовании до творения космоса — но в хаотическом состоянии, для перехода из коего в порядок (из хаоса в космос) нужно всегда кого-то убить (см. космогонические убийства Тиамат, Имира, Пуруши и пр.): тут противоречие лишь видимое (как космос может быть создан, коль скоро уже существуют то, из чего, посредством чего, где и кто его создает?), поскольку любой миф есть рассказ о переходе от социума в кризисе («хаос») через коллапс насилия («учредительное жертвоприношение») к новому социальному порядку («космос»).

Иерархия

Это, так сказать, «элементарные формы религиозной жизни». По мере своей эволюции религиозные системы минимизируют элементы насилия и максимизируют элементы умиротворения (логика этой эволюции вписана в само жертвоприношение, кое и есть механизм перепада насилия в умиротворение). Человеческие жертвы сменяются на животные, те на дары и пр. Но структура остается той же, чему примером служит индийская религиозность. Она славится своей духовностью и ненасильственностью. Но одновременно — она есть одна из самых разработанных жертвоприносительных систем, работающая крайне эффективно в набросанной выше логике (к слову, теоретики индийских жертвоприносительных система прекрасно отдавали себе отчет в первичности жертвоприношения и производности божественного: «боги» суть некие аспекты и эффекты жертвоприношения). Индийский социум есть система каст, то есть угнетения высшими кастами нижних: перманентное принесение в жертву угнетенных, на котором и функционирует социум. Система каст — как и индийский космос в целом — религиозно схваченная есть расчлененный труп первочеловека; его убили, и это убийство породило социальный порядок, поддерживаемый и доныне жрецами. Скрытую работу жертвоприносительного механизма можно «засечь» по характерному для всех традиционных обществ выстраиванию бинарных оппозиций в иерархию: мужское наверху — женское внизу, греки наверху — варвары внизу, дух наверху — материя внизу и пр.: черная дыра жертвоприношения невидимой огромной своей гравитацией искривляет все социальное пространство в логике угнетения, подчинения. (Строго говоря, именно так Жирар нигде не говорит, но эта мысль кажется важной вот почему. Претензия жирарианства объяснить вообще всю культуру через убийство жертвы кажется явно неверной. Действительно, вряд ли можно объяснить молитву матери в красивом храме за своих детей через убийство жертвы. Но можно сказать так: жертвоприносительный механизм располагается в темном центре всего социального порядка и искривляет его: не таким образом, что он все порождает, но таким, что он все вбирает в поле своей гравитации, все искривляет относительно себя: и материнство, и молитву, и вообще все человеческие реалии. Выгибание всех бинарных оппозиций в иерархию есть эффект жертвоприносительного механизма. Жертвоприносительный механизм — это то, что превращает соположение элементов в их соподчинение. Таким образом можно было бы оправдать жирарианскую претензию на тотальность.) Что принципиально, действенность религиозных систем, основанных на жертвоприносительном механизме, даже в самых духовных и ненасильственных формах зиждется на абсолютном непонимании работы жертвоприносительного механизма. Ведь если его работа будет осознана, то он перестанет работать. Это бессознательный механизм, определяющий в том числе и работу сознания.

Евангелия

Именно это и произошло в Евангелиях. Евангельские тексты разоблачают работу жертвоприносительного механизма, выставляя на свет невиновность всех жертв от Авеля от Иисуса, ложь всех мифов, ничтожество всех идолов, иллюзорность всех религий. Идол — ничто. Закон (социальный порядок) есть эффект греха. Сатана — лжец и человекоубийца; религия (идол/закон) есть ложь и убийство. Все религии есть сатанизм. В Иисусе Распятом открывается истина о абсолютной ненасильственной любви, предполагающей прекращение жертвоприношений и свержение идолов. (Поскольку жертвоприносительный механизм бессознателен и управляет сознанием, то философия/наука не могут разоблачить его работу: это делает Ветхий и Новый Завет как антирелигиозное откровение, а также — это специфически жирарианский ход — литература: античные трагедии и великие европейские романы. Литература как работающая как раз с областью желаний, с областью бессознательного, способна на такое.)

Запад

Этот христианский демистифицирующий религии импульс стал основанием западной культуры, в которой демистификация, десакрализация расцвела пышным цветом. В чем специфика западной религиозной ситуации? — в тотальном миметическом конфликте, который отныне не может быть умиротворен жертвоприношением в силу христианского разоблачения жертвоприносительного механизма. Религия есть основание социального порядка, а Запад религию отбросил.

Откровение Бога и демистификационная герменевтика

В чем метод Жирара? — в особого рода демистификационной герменевтике всего массива антропологических данных. В этом массиве, внутри религиозного мира — как это прямо признает Жирар — нет того, что он ставит в его центр. Это и невозможно в силу того, что религия есть иллюзия, основанная на вытеснении своей истины. Мифы и ритуалы есть изначально ложный текст с огромной лакуной в том месте, где никогда не была вписана истина. Истина присутствует в жертвоприносительных системах в форме своего отсутствия, вытеснения. Истину невозможно понять изнутри религии, просто потому что ее там нет, она устроена как вытеснение истины о себе. То, что описывает Жирар в религии, в ее эмпирическом функционировании и самопонимании не встречается — но и не может встретиться, потому что она основана на удалении истины. Истины не было даже в основополагающем событии первичного убийства жертвы — ибо в это событие входит его аутомистификация. Ложное самопонимание — конститутивный элемент религии. Короче говоря, мы нигде не встречаем того, что описывает Жирар, по структурным причинам: структуры религии выстроены на подавлении истины своего выстраивания. Эту истину можно получить только извне — откровением. Имманентно истину не извлечь, потому что в имманентном ее нет, следовательно, получить ее можно только откровением. Евангельском откровением. Но как тогда доказывается истинность этой герменевтики? — через демонстрацию ее действенности, ее способности эффективно экономно рационально связно непротиворечиво объяснять весь массив антропологических данных. Так критический, демистификационный проект Запада возвращается к своему истоку и просто-напросто становится теологией. Жирарианство есть радикальный редукционизм, возводящий себя к Евангелиям. Таким образом, превосходство метода Жирара состоит в том, что он доводит до конца все старые религиоведческие проекты, критический проект в целом — доводит столь всецело, что может осознать религиозную природу самого этого проекта и проанализировать весь текст человеческой культуры (включая Запад, западные религиоведение и социологию, включая критику европо- и христианоцентризма).

Деконструкция религиоведения

Из вышесказанного кажется ясно, в чем заключается жирарианская деконструкция классического религиоведения. Разберем по пунктам:

Компаративистика

Компаративистский (в его кембриджском варианте) элемент очевиден: Жирар берет «религию» как единый феномен, полученный через сравнение разных религиозных систем, и ищет общий минимум религиозности: таким минимумом оказывается человеческое жертвоприношение (или шире: единая для всех людей динамика миметического желания). Но речь не идет уже о каких-то несуществующих на деле абстракциях вроде анимизма, фетишизма, прамонотеизма; первооснованием религии утверждается нечто вполне реальное и конкретное: коллективное убийство. Компаративистское утверждение об эволюции религиозных систем от примитивных к развитым тоже, как мы увидели, характерно для жирарианства (эволюция религий управляется механизмом миниманизации насилия и максимизации умиротворения — то есть механизмом имманентном самому жертвоприношению, коль скоро оно и есть перепад насилия в умиротворение). Так и компаративистское видение религиозного первофеменомена как некой «ошибки», основанной на человеческой психологии, неспособной разобраться, что с ней (и в мире в целом) происходит — и это тоже мы находим у Жирара.

Фрезер

Фрезеровский дискурс умирающих и воскресающих богов находит себе пристанище в жирарианстве как основной элемент религии: религия основана на убийстве жертвы, которая «воскрешается» в умиротворяющем эффекте этого убийства. Тот, кто был убит в коллективном убийстве, становится богом после принесенного убийством умиротворения. Фрезер и утверждал нечто подобное: умирающие и воскресающие боги были когда-то реальными священными царями, убитыми в момент социального кризиса; но Жирар полностью отбрасывает всю теорию сакрализации земледельческого процесса, характерного для концепции Фрезера; концепция Жирара радикально имманентно психично-социальна, все происходит на уровне динамики миметического желания, и все отношения с природой опосредованы этим уровнем. Различие от Фрезера кардинально и в другом, более важном смысле: да, структуру умирающих и воскресающих богов мы находим во всех религиях, включая христианство, но эта структура по-разному работает. В христианстве она представлена в явном виде: и как раз для того, чтобы разоблачить ее. Тождество структуры не означает тождество её содержания и функции.

Ритуалистика

Очевидно и сходство жирарианства и ритуалистики: миф есть лишь рассказ о ритуале — о ритуале коллективного убийства. Отличие, правда, в том, что ритуал, по Жирару, воспроизводит реальное конкретное историческое событие коллективного убийства, миф же есть остаточная память о нем. Но ритуал в любом случае первичен, миф вторичен и замкнут на ритуал.

Робертсон-Смит

В частности, очевидно сходство с Робертсоном-Смитом, основателем теории ритуального происхождения культуры, утверждавшим, что первоэлемент религии и культуры — жертвенный ритуал, ритуал поедания тотемного животного, созидающий саму социальность социума. Очевидно, что и Жирар объясняет всю религию и культуру через жертвенный ритуал, но понятый опять же как убийство жертвы: все последующие жертвоприношения есть модификации первичного убийства в сторону минимизации насилия.

Функционализм

Очевидно и сходство с функционализмом. Религия функциональна, и все социальное (религию в том числе) надо понимать социально же. Дюркгейм и др. понимали религию как производителя и держателя социального порядка. Жирар доводит эту интенцию до конца, объясняя, сводя, редуцируя все социальные, культурные, религиозные реалии к уровню миметической способности человека. Миметизм ведет к взаимному насилию, и он же трансформирует через коллективное убийство это насилие в умиротворение: такова разгадка социального порядка. Так, очевидно, что дюркгеймовы концепты «бурления» как концентрации социального чувства, «бурления», опыт которого и есть опыт сакрального, и культа как воспроизведения «бурления» — есть, по Жирару, тотальность миметического кризиса, умиротворенного коллективным убийством, породившим социальный порядок и сакральное, культ же есть воспроизведение благих эффектов коллективного убийства.

Рэдклифф Браун

Если компаративисты искали исток религии и объяснили его психологически, то функционалисты, а в особенности структурный функционализм более не искал исторического истока, но исследовал структуры и их социальную функцию. Так Рэдклифф Браун считал функцией структуры жертвоприношения — поддержание социальных связей. Жирар полностью солидаризируется с этим (структурализмом, функционализмом и социологизмом), но захватывает и компаративистские историзм и психологизм: жертвоприношение не только поддерживает социальные связи, оно их просто напросто рождает — рождает исходя из психологической динамики миметизма.

Фрейдизм

Здесь очевидно сходство с фрейдистской редукцией религиозного к психическому. Вообще жирарианство можно считать разновидностью психоанализа. Эдипов комплекс, убийство праотца, всю сложную фрейдистскую машинерию желания Жирар сводит к динамике миметизма: фрейдизм сам оказывается мифологией, растолкованной жирарианским психоанализом. Различие потребности от желания, опосредованность желания субъекта другим субъектом — конечно же, тоже от психоанализа.

Теории подозрения

Также жирарианство входит в широкое семейство теорий подозрения: Фрейд, Маркс, Ницше, критическая теория и пр.: жирарианство есть радикальный редукционизм, снятие «священной завесы» религиозного с реальности. Что оказывается под этой завесой? — отвратительная реальность линчевания. Жирарианство есть радикальная демистификация религиозного — религия есть ложь и самообман, иллюзия, на которой основана вся человеческая культура. Ее надо редуцировать к элементарному уровню психического и социального (к динамике миметизма), и религиозное (и все социальное, все культурное) оказывается тотально разоблаченным.

Феноменология религии

Из этого очевидно, что жирарианство радикально отвергает феноменологию религии, вместе со всеми ее предшественниками: и оксфордскую компаративистику, и Шлейермахера, и Отто, и Джеймса: нет никаких чувств бесконечного, зависимости, тварного; нет несводимого религиозного феномена. Это все — лишь продолжение религиозной иллюзии. Методом никак не может быть «эмпатия, симпатия, вчувствование» и пр.: коль скоро религиозный опыт есть продукт иллюзии и самообмана, то из его горизонта по определению не увидишь истину; напротив методологически необходимо выйти из этого горизонта. Религиозное фундаментально устроено на подавлении истины, которая лежит в ее основе — подобно тому, как оно основано на убийстве жертвы — это убийство собственно и есть эта истина. В момент, когда религиозный человек понимает, как работает жертвоприносительный механизм, он перестает быть религиозным: машина порождения иллюзии оказывается остановленной.

Постструктурализм

Наконец последнее сопоставление. Жирар — постструктуралист, а постструктурализм можно определить как деконструкцию структурализма. Систему структур не отвергают, но показывают, что ей не все исчерпывается. Так Жирар не боится выйти за пределы «текста» (мифов и ритуалов) напрямик к референтам — что он прямо против лингвоцентризма и т. п. теорий аргументирует, и показать (подобно Лакану или Деррида), что Символическое по самому своему устройству не может вместить Реальное, таким образом, что Реальное оказывается как раз несимволизируемым остатком символизации: и постструктурализм делает ставку на этот остаток. Жирар прилагает особые усилия в критике «лингвистического структурализма», каковая позволяем ему постструктуралистки (на новом витке теоретического развития) вернуться к казалось бы развенчанным психологизму и социологизму — и это при тождестве психологии и социологии, доставляемой теорией миметического желания. Жирар показывает, как рождаются сами структуры. Культура есть система различий. Она вся сводима к перворазличию, к первостуктуре жертва/община. Жертвоприношение рождает систему различий, религия поддерживает ее. Коллективное убийство превращает насильственную обрезразличенность в умиротворенную систему различий. Такова тайна означающих, тайна языка, тайна мышления: первая бинарная оппозиция — оппозиция общины и убитой ей жертвы: вот тот «плюс/минус», который закладывает основу всему полю символических структур. Притом если для самой этой системы основоразличием предстает сакральное/профанное (Дюркгейм, Элиаде и пр.), то надо сказать, что само оно рождено через подавление пра- или архи-различия жертвы/общины: архиразличие, порождающее основоразличие. Община обретает солидарность, собравшись вокруг убитой жертвы: и умиротворяющий эффект этого закрепляется как сакральное, в его оппозиции профанному через вытеснение убитой жертвы. Жертва есть несимволизируемый остаток системы символических структур, основанной на различии сакрального/профанного — различии, порожденном убийством жертвы (так что жертвоприношение не в смысле первособытия, а в смысле ритуала, воспроизводящего его благие эффекты, находит себе место уже в структуре сакральное/профанное). Дерридианскую деконструкцию можно описать и так: в первой её операции берется не просто бинарная оппозиция, но выясняется, что она искривлена в пользу одного из своих членов, вслед чему деконструкция «выгибает» оппозицию в пользу ранее угнетенного члена, с тем, чтобы в ходе второй, завершающей деконструкцию операции показать, акте вообще возникла оппозиция — достичь того «различания», где некогда было различие проведено и выяснить, что было первовытеснено, чтобы его провести — и на основе это первовытесненного провести различие иначе, пересобрав систему на его (первовытесненном) основе. Классический дерридианский пример: оппозиция голоса и письма. Деррида в протинапрвленно традиционному выведению письма из голоса (угнетение элемента «письмо» в пользу элемента «голос») выводит голос из письма (обратное выгибание в пользу раннее угнетенного элемента), возводя их различие к тому различанию, в ходе которого было первовытесненно «архиписьмо» (здесь завершается первая операция деконструкции) — нечто такое, чего в системе голос/письмо просто никогда не было, что удается обнаружить только в ходе её деконструкции — как то, что было тем первовытесненным, за счет которого система вообще состоялась — и на его основе пересобрать систему (вторая операция деконструкции на этом завершается). Нечто похожее делает и Жирар: он работает не на уровне бинарной оппозиции сакральное/профанное (как Дюркгейм или Элиаде), а идет дальше к акту самого их «различания» — к архиразличию жертва/община; это акт разборки; акт пересборки заключается в том, чтобы собрать из тех же элементов всю систему, но уже центрируясь на раннее вытесненном — первовытесненном — элементе — жертве, чьей истины никогда не было в системе сакральное/профанное — истины, которую удается обнаружить только в ходе деконструкции этой системы — как нечто такое, что было тем первовытесненным, за счет которого система себя производит.

Деконструкция социологии

Покажем действенность жирарианской герменевтики в любимом жанре самого Жирара — в толковании ряда текстов, показывающем, как в них работает жервтоприносительный механизм. Если религиоведение занимается феноменом сакрального, то социология — феноменом секулярного, образующим с сакральным неочевидное сцепление. Секулярное в контексте предыстории и истории социологии — тема вполне жирарианская; мы вдохновляемся следующей формулой из «Театра зависти» Жирара: «религиозная антропология и политология есть одна и та же дисциплина, если их объект — гражданская война».

Как показывают современные исследователи (Узланер, Кырлежев), секулярное в модерных обществах функционирует так же, как религиозное в обществах домодерных. Но в чем тогда отличие секулярного от религиозного? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Гоббсу.

Левиафан

Гоббс прекрасно понимал и ясно артикулировал проблему почти так же, как Жирар: христианство десакрализовало государство, тем подорвав социальный порядок: всем теперь грозит война всех против всех (тотальность миметического насилия). Чтобы спасти социальный порядок, мы должны, утверждает Гоббс, дезактивировать христианскую десакрализацию государства и ресакрализовать государство. В терминах Жирара: нужно повторить учреждающее социальный порядок жертвоприношение.

Естественное состояние человечества по Гоббсу — «война всех против всех», взаимное насилие. Оно грозит всеобщим разрушением, убийством, тотальной гибелью. И вот в момент максимальной эскалации взаимного насилия общество, охваченное взаимным насилием, учреждает суверенитет. Оно «делегирует», отчуждает, переносит свое насилие одному человеку — суверену, и тем устанавливается гражданский мир. Иными словами: суверенитет есть концентрация взаимного насилия (сакральное), полагающая как свою противоположность общество (профанное). По Гоббсу, первичная ситуация — взаимное насилие, и из нее рождается суверенитет, политический порядок.

Вот полная параллель жираровским выкладкам, взятая из «Левиафана в учении о государстве Томаса Гоббса» Карла Шмитта:

«В естественном состоянии каждый может убить каждого. Каждый знает, что каждый может убить каждого. Поэтому каждый оказывается врагом и конкурентом каждому — знаменитое bellum omnium contra omnes. В «гражданском» же, государственном состоянии все граждане государства защищены в своем физическом бытии; здесь царит покой, безопасность и порядок. Теперь человек становится человеку богом, homo homini deus, тогда как в естественном состоянии человек был волком, homo homini lupus, для всех остальных людей. Ужас перед естественным состоянием собирает вместе переполненных страхом индивидуумов; их страх обостряется до последних пределов; вспыхивает искра Ratio [Жирар бы сказал: вспыхивает коллективное учредительное убийство, а не «разум»] — и вот перед нами новый Бог. Что же это за Бог, несущий мир и покой мучимому страхом человеку, превращающий волков в граждан государства и в этом чуде являющий себя как Бога, конечно, лишь «Бога смертного», deus mortalis, как его именует Гоббс? Суверен не является «защитником» мира и спокойствия, исходящего от Бога (defensor pacis); он является творцом земного — и никакого другого — мира и спокойствия (creator pacis). Следовательно, ход мысли при обосновании тут обратный, в сравнении с «божественным» правом: поскольку государственная власть всеобъемлюща, постольку она носит божественный характер. Но ее всевластие имеет совершенно иное, не божественное происхождение».

Божественность социального порядка — Левиафан, смертный бог — рождается в кульминации взаимного насилия: это и Гоббс, и Жирар. Мы находим у Гоббса и стадию галюцинаторной монструозности: взаимное насилие достигает пика в финальной всеобщей галлюцинации Левиафана, чудовища, собранного из всех членов общества; все взаимное насилие собирается, воплощается в галлюцинаторном чудовище: гоббсовский Левиафан есть огромный человек, собранный из неистовствующего множества взаимного насилия, и вместе с этим он есть зверь, машина-автомат, смертный бог; Левиафан есть зверомашина-человекобог — образцовый пример монструозных галлюцинаций характерных, по Жирару, для пика жертвенного кризиса.

Пресловутая гоббсова проблема состоит и трех элементов: насилие, религия, порядок. Жирар решает ее очень просто — так что мы задним числом видим это и у самого Гоббса: взаимное насилие через учредительное убийство рождает сакральное, которое и есть социальный порядок. Христианство — вот помеха по установлению полноценного политического порядка; оно его разрушило, десакрализовав, разбожествив верховную политическую власть. Против христианской десакрализации Гоббс выставляет Левиафана; в той же книге Шмитт пишет:

«Гоббс борется против типично иудео-христианского расщепления первоначального политического единства. /…/ Губительный для государства разрыв между духовной и светской властью благоприятен лишь для римской церкви во главе с папой, а также для властолюбивых пресветерианских церквей и сект. Первоначальное и естественное языческое единство политики и религии было разрушено /…/. Восстановление первоначального единства составляет /…/ подлинный смысл гоббсовской теории государства. /…/ Так Гоббс вел свою великую эпохальную борьбу против политической теологии».

Но все же бог Гоббса — лишь смертный, земной бог; ресакрализация не доведена до конца, и ясно почему: христианство уже разоблачило религиозную иллюзию, а потому люди (пост)христианского мира просто не поверят в новое сакральное (так Наполеон жаловался, что в древности его давно бы считали богом, а теперь его претензии на божественность засмеет любая торговка). Секулярное есть продукт сложной игры ре- и де-сакрализации, их короткого замыкания, парадоксальное движение продолжающийся десакрализации в форме ресакрализизации (или наоборот). Социальное, эмансипируясь от религиозного, желая учредить себя на самом же себе — так рождается социология, — напрямик выходит на религиозное свое происхождение. Гоббс пытается перезапустить жертвоприносительный механизм, что оказывается невозможным в силу дезактивации этого механизма христианством — то есть просто потому что сам Гоббс знает, как он работает, — а значит, уже не может до конца в него поверить (и он знает, что причиной тому — христианство). Часто забывают о том, что секулярное родилось не просто в борьбе с христианством, а в борьбе с христианским разделением религиозного и политического — в попытке снова воссоединить их — но воссоединить, уже зная о ничтожестве религиозного, не веря в него. Социология вмещает в себя одновременно знание об иллюзорности религии и тщетную попытку воспроизвести ее социогонический эффект — она (и секулярное в целом) работает одновременно и как десакрализация, и как ресакализация.

Руссо, Конт, Дюркгейм

То же видим у Руссо: главный враг — христианство, разделившее религиозное и социально-политическое; надо с христианством покончить и учредить гражданскую религию, религию, где общество будет поклоняться самому себе, как это было до христианства. Но сам Руссо уже не верит в религию как религию, он уже социолог, а не теолог: или, точнее, социологи есть теологи секулярного. Парадокс в том, что сама социология возможна в силу христианского разделения социального от религиозного, и у Гоббса и Руссо это ясно видно. (Надо добавить еще и то, что они видят суть христианской десакрализации в деполитизации: а надо бы сказать, что христианство предлагает некую иную политику — нежертвенную политику.)

Руссо хочет вовсе покончить с христианством во имя полного единства политики и религии, гражданской религии, «суверенитета». Как и Гоббс, Руссо вменяет христианскому разделению политического и религиозного вину в крушении социального порядка. Руссо, однако, заключает свой трактат «Об общественном договоре» следующим сетованием: «теперь нет уже и не может быть религии одного только народа», впрочем, тут же успокаивая читателя тем, что Церковь уж точно надо запретить. Единой гражданской религии установить не удастся неожиданно заключает Руссо, но удастся, надеется он, запретить те религии, что не лояльны государству, те, что утверждают свою автономию в отношении государства: «должно терпеть все религии /…/ если только их догматы ни в чем не противоречат долгу гражданина. Но кто смеет говорить: вне Церкви нет спасения, тот должен быть изгнан из Государства». Таким образом, несколько неожиданно, в самом конце трактата, вся перспектива гражданской религии (именно в качестве религии) — из-за ее невозможности в современном мире! — куда-то девается и остается лишь лояльность Государству: богу, но лишь смертному, земному, в качестве бога никем все же не признаваемого. Попытка ресакрализации снова проваливается и дает лишь нечто квазирелигиозное.

То же видим у Конта и Дюркгейма, в уже полноценной и состоявшейся социологии: социология в момент своего зарождения хочет стать новой религией (Конт это артикулировал ясно и открыто), она постигает тайну религии как тайну учреждения социального порядка, и хочет теперь учреждать его без религии, исполнять функцию религии без религии. Что оказывается невозможным, и эту невозможность они не постигли, ибо не постигли работу жертвоприносительного механизм и его христианскую дезактивацию. Дюркгейм считал, что основоразличие — сакральное/профанное, притом — сакральное есть само общество, гобссовский/руссоистский суверенитет (мы не входим в различия концепций Гоббса и Руссо, нам важны общие черты). Но Жирар показывает, что это основоразличие рождается архиразличием жертва/община, разоблаченным христианством; потому христианство — тотальная профанация сакрального; и вот это рождает всю сложность. По Дюркгейму, «коллективное бурление» порождает сакральное — то, в чем общество отделяется от самого себя и тем рождается: и вот это «бурление» после Жирара с очевидностью понимается нами как тотальность миметического конфликта.

В «Самоубийстве» Дюркгейм диагностирует развивающийся кризис солидарности в современных обществах. Причина его притом не в критическом мышлении, науке и т. п., напротив — эти реалии лишь заполняют пустоту, оставленную крахом традиционных авторитетов, религии, десакрализацией. Но в чем причина самого этого краха, этой десакрализации?

В той же книге Дюркгейм характеризует современное общество через «лихорадочное перевозбуждение», «бурление». «Бурление» же мы находим и в «Элементарных формах религиозной жизни» как характеристику — и притом важнейшую — первобытных обществ. Какая связь между одним и другим «бурлением»?

В «Элементарных формах религиозной жизни» Дюркгейм пишет:

«Именно в бурлящей социальной среде и из самого этого бурления, судя по всему, родилась религиозная идея. /…/ Вследствие коллективного бурления они /люди/ чувствуют, что оказываются перенесены в мир, полностью отличающийся от того, который видят. /…/ Если коллективная жизнь, достигая достаточно высокого уровня интенсивности, порождает религиозное мышление, то лишь посредством того, что она вызывает состояние бурления».

В жирарианской перспективе в дюркгеймовом «бурлении» с первого взгляда узнается успешно разрешенный жертвенный кризис: множество взаимного насилия на пике неистовства в стадии галлюцинаторной монструозности (затем становящейся материалом для мифологии) убивает жертву и тем от насилия избавляется; умиротворение, принесенное жертвоприношением, «опознается» общиной, сплоченной убийством жертвы, как сакральное. Бурление (коллективное линчевание) порождает социальное (сакральное).

В той же книге Дюркгейм пишет:

«Боги прошлого стареют или умирают, а другие боги еще не родились /…/ Придет время, когда наши общества вновь окажутся в состоянии созидательного коллективного бурления, возникнут новые идеалы и новые лозунги /…/ и нет причины верить в то, что человечество уже не способно создать новое евангелие».

Но все же — пока, во всяком случае, — не создали. Таким образом, «бурление», описанное в «Самоубийстве» («бурление» современных обществ), есть состояние жертвенного кризиса, который все никак не может разрешиться, все никак не может достичь стадии, где он сможет произвести новых богов.

Процесс ресакрализации блокирует произведенная христианством десакрализация. (Пост)христианские общества уже знают о ложности религии как таковой; жертвоприносительный механизм разоблачен Евангелиями. Следовательно, смысл того, чего добиваются Гоббс, Руссо и Дюркгейм (а в их лице — эпоха модерна), состоит в повторении социогонического (порядок-созидающего) действия религии без самой религии, ибо эта последняя разоблачена и тем преодолена.

Плод этой попытки — секулярное, кое исполняет в модерных обществах ту же функцию, что исполняло религиозное в традиционных обществах: верховного центра, как бы извне организующего все регионы социокультурного пространства, притом в модерных обществах сама «религия» становится одним из этих регионов. Поэтому секулярное следует определить как квазирелигиозное: исполняющее функцию религии, характеризуясь при этом как нечто если не прямо антирелигиозное, то во всяком случае как внерелигиозное: секулярное есть продукт сопряжения противостремительных процессов де- и ресакрализаций. Секулярное есть продукт противоречивого процесса попытки ресакрализации (перезапуска жертвоприносительного механизма, в частности посредством социологии), блокируемого уже осуществленной христианством десакрализацией.

Тут есть любопытный теоретический завиток: Дюркгейм одним из аспектов религии считает непонимание социальных процессов и их мистификацию: человек чувствует на себе и видит вокруг себя мощные действия социальных сил, но не понимает их — а поэтому мистифицирует/сакрализует их в религии как системе мифов. Но в ином аспекте религия понимается Дюркгеймом функционально: религия как система ритуалов — действий, продуцирующих социум, или точнее: религия как система действий есть то, в чем воспроизводит себя социум («социологизм»: редукция всего человеческого и культурного к социальному вместе утверждением нередуцируемости социального: социум как базисная реальность и последняя инстанция). Иными словами, религию как систему мифов долженствует заменить социология, но социология не может (!) заменить религию как систему ритуалов: социология способна понять общество — но не воспроизводить его: этот теоретический завиток в текстах Дюркгейма имплицирует нечто вроде дюркгеймианской (анти)утопии: современное «бурление» породит «новое евангелие» как систему научной социологии и социогонических ритуалов (то есть в жирарианском понимании — жертвоприношений). Но, как мы уже выяснили, мистификация — конститутивная черта жертвоприносительного процесса: ритуал не оторвешь от мифа (что достаточно очевидно: человек есть одновременно и сразу без возможности разрыва и (не)понимающее существо, и действующее существо: действия совершаются на фоне понимания реальности, само понимание есть череда когнитивных, символических и т. п. действий: единый комплект актов). Иными словами, утопия Дюркгейма исполнима лишь как его антиутопия, где социология, претендуя (как и любой миф) на высшую («научную») истину, должна быть непременно мистифицирована, обращена в идеологию — мифологию секуляризма.

Жирариански это можно описать так: модерные общества суть общества перманентного жертвенного кризиса, перманентного соперничества, не выливающегося в успешное жертвоприношение («бурление», не достигающее «точки кипения»). И ведь так оно и есть: модерные общества есть единственные общества, открыто провозгласившие своим принципом соперничество — экономическую конкуренцию и электоральное соревнование.

Особая склонность Запада к демистификации, способность не поддаваться иллюзиям — это христианский элемент, служащий основанием социологии и конфликтующий с её претензией обосновать социальный порядок — ведь для социального порядка нужна как раз иллюзия. Проблема Дюркгейма: как создать новую сакральность, которая обоснует новый социальный порядок после свершившегося социологического знания — не решаема в (пост)христианском мире. Он не видит этого, ибо не видит работу жертвоприносительного механизма, и её христианскую дезактивацию. «Бурления» в (пост)христианском мире и вызванных им потуг на сакрализацию — сколько угодно, но им более не удается достичь точки полноценной сакрализации.

Маркс

Был, однако, один социолог, крайне близко подошедший к разгадке. От Гоббса до Дюркгейма социология была теологией секулярного государства, отрицания христианской десакрализации и попытки ресакрализации. Но вот Маркс критикует само государство. Он пишет (в статье «К еврейскому вопросу») что за упразднением религии должно последовать упразднение государства. Но не означает ли такая позиция — в жирарианском контексте — неосознанный переход с позиции секулярной ресакрализации государства на позиции христианской десакрализации государства? Тем паче, что у Маркса есть жирарианские прозрения: смотрите, говорит он, разве за всем этим единодушием общества не кроется война всех против всех, стихийная борьба своекорыстий (конфликтующих желаний), которая и порождает государство? — разве возвышенность секулярного государства не рождается из конфликтности «гражданского общества»? — Маркс Гобссову концепцию из диахронической делает синхронической: люди как буржуа находятся «до», а люди как граждане находятся «после» войны всех против всех (которая, по Марксу, составляет перманентный процесс в буржуазном обществе) — разве секулярное государство, пишет Маркс, не работает так же, как религия — как отчуждающее единение, учреждаемое угнетением жертв, и именно — что принципиально — в секулярности своей? («Поскольку государственная власть всеобъемлюща, постольку она носит божественный характер».) Секулярное государство работает как божество — божество, рожденное войной всех против всех, пишет Маркс. Перманентный миметический конфликт «гражданского общества» порождает социальный порядок — стоящее над «гражданским обществом» секулярное государство, функционирующее ровно так же, как «божество». За секулярным государством Маркс прозревает работу жертвоприносительного механизма и разоблачает его — и разве здесь нет зачатков жирарианства? Разве нет здесь перехода от социологии как теологии секулярного через разоблачение социологии как таковой теологии к социологии как (неосознанно) христианской теологии?

Маркс в «Классовой борьбе во Франции» пишет:

«Вот оно — fraternite, братство противостоящих друг другу классов, из которых один эксплуатирует другой /…/. Его истинным, неподдельным, его прозаическим выражением является гражданская война. /…/ Во все время господства Учредительного собрания, пока оно разыгрывало на авансцене лицедейство для почтеннейшей публики, в глубине сцены происходило непрерывное жертвоприношение – бесконечные приговоры военно-полевых судов».

Маркс жирариански деконструирует секулярное государство: ваше братство есть соперничество (так же как Жирар всякое упоминание братства в мифологии считал указанием на конфликт: близнячество дерущихся, двойничество насильственной обезразличенности); основание вашего общества — взаимное насилие; учреждающий акт вашего общества — человеческое жертвоприношение; ваша публичная политика — ритуалы, воспроизводящие социогонические эффекты учредительного убийства (красивые ритуалы есть «лицедейство», скрывающее/воспроизводящее первичное убийство).

Маркс считает, что нужно продолжить десакрализацию, демистификацию уже на поле секулярного государства, современных обществ, капитализма (и бичует своих левогегелианских оппонентов как «теологов»). Он говорит, что религия еще жива, потому что до сих пор работает жертвоприносительный механизм — жертвоприношение угнетенных угнетателями, и это жертвоприношение порождает смертного бога секулярного государства. Гоббс, Руссо, Конт, Дюркгейм хотели дезактивировать христианскую десакрализацию и учредить новый сакральный/социальный порядок; Маркс же — и в этом его «религиоведчески»-социологическая новация, его гениальность — понимает, что сакральное/социальное производится жертвоприносительным/угнетающим механизмом — и этот механизм продолжает работать в современных обществах, поскольку, несмотря на все успехи политической эмансипации, эти общества продолжают быть угнетательскими (классовыми, жертвоприносительными). Гоббс, Руссо, Конт, Дюркгейм хотят стабильного жертвоприносительного порядка; Маркс хочет сломать его. В этом отношении — бессознательно, структурно — Маркс стоит на христианских позициях.

Секуляризация — не «освобождение от религии», а переход (движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных ценностей, сообществ, людей, функций, символов) в распоряжение государства. Старт «первоначального накопления капитала», этого великого грабежа, создавшего начальный фонд капиталистической мирсистемы — уничтожение церковных, монастырских различных автономных образований с переходом их собственности в распоряжение нарождающихся государственных абсолютизмов. Лютер, Гоббс, Руссо и пр. идеологи раннего капитализма напрямик проговаривают «необходимость» полного подчинения государству, считая главной помехой этому Церковь как независимое от государства пространство, как интернациональную, надгосударственную инстанцию, десакрализующую государство, исключающую его абсолютизацию, поэтому абсолютизмы конститутивно секулярны: человек должен быть полностью и целиком лоялен государству и никому/ничему больше. Скажем, Лютер, поднимая восстание против интернациональной надгосударственной Церкви, притом проклиная народную революцию против немецких властей, проповедуя полное им подчинение, закладывает основание знаменитому — и оказавшемуся чреватым столь ужасающими последствиями — немецкому послушанию властям; Кальвин создает в Женеве прототип тоталитарного государства.

В этом смысле либертарные дискурсы и практики априори, по определению постсекулярны — десекуляризирующи — будучи, движимы импульсом освобождения от государства, выведения всего и всех из распоряжения государства, в том числе смыслов, ценностей, души, духа, духовности из власти Левиафана, «земного бога».

Так марксизм рождается из осознания связанности двух фактов: полной, практической безбожности буржуазного общества и псевдобожественности секулярного государства: борьба за эмансипацию должна быть, пишет Маркс все в той же статье, не борьбой с религией (и без того мёртвой при господстве буржуазии), а с государством как машиной отчуждения, как земным богом. Так бакунизм имеет истоком (что признавалось самим Бакуниным) в протоанархизме раннеславянофильской теологии (не путать с теориями Данилевского, Каткова и пр.), выстроенной как критика модерных абсолютистских этатизмов, как апология безгосударственных, безнасильственных, безвластных («соборных») общностей (притом что «соборность» есть напрямик божественное свойство). Пока существует государство — то есть аппарат насилия, обеспечивающий структурирование общества в логике иерархии и угнетения — до тех пор будут существовать эффекты жертвоприношения и мистификации: поскольку государство и есть жертвоприносительная и мистифицирующая машина.

Беньямин писал, что капитализм — единственная религия, не знающая искупления. Жирариански это верно: жертвоприносительный механизм в современности работает вхолостую, не порождая полноценного сакрального (а значит, и полноценного социального порядка), ибо современность располагается между дезактивацией жертвоприносительного механизма и неспособностью прекратить жертвоприношения: жертвы приносятся вхолостую.

Революционные и тоталитарные режимы от Кромвеля до Сталина сполна показывают, как это все работает: раскручивается спираль насилия, достигая горячей стадии — «бурления» (массовых репрессий), она порождает галлюцинаторную монструозность, где все смешано и спутано (жидобольшевики, враги народа) и достигает предела в попытке обоготворения вождя. Взаимное насилие на пределе производит культ вождя. Но полноценное законченное сакральное все же не производится: режимы, не достигнув окончательной сакрализации, быстро начинают десакрализовываться и быстро разрушаются.

В устойчивых секулярных обществах само насилие становится основанием — с целью его минимизации: выборы есть ритуальный конфликт, где каждые четыре года есть жертва и победитель — новый Ромул убивает нового Рема и переучреждает Рим. Партии/кандидаты — неразличимые соперники-близнецы разыгрывают ритуальную комедию либеральной демократии. Само общество в целом — культура, политика, экономика — основано на конкуренции — то есть введенном в некие ритуальные рамки перманентном конфликте. Наш фетишизм — товарный; наши мифы — медийные. Наше табу — неприкосновенность частной собственности. Табуируется ведь пересечение границы сакрального и профанного: то, что может вызвать миметический кризис — наше же общество выстроено вокруг соперничества за деньги и собственность. (Впрочем, Дюркгейм отмечал, что религиозные запреты в «первобытных» обществах, блюдя границу между сакральным и профанным, используются и как право собственности: «сакральные» мужчины, старики — правящая элита общества, которая «сакральностью» своей обеспечивает себе привилегии относительно собственности.) «Либеральное общество» есть ритуализированный миметический конфликт, перманентное никогда не оканчивающееся жертвоприношение, — не способное завершиться в силу неверия в сакральное. «Авторитарное общество» есть вполне реальное кровопролитие (преследования, пытки, казни), которое, впрочем, тоже не способно произвести эффективное жертвоприношение, производящее новое полноценное сакральное. Наше знание достаточно, чтобы блокировать сакрализацию, чтобы создать социологию; но не достаточно, чтобы прекратить работу жертвоприносительного механизма полностью, чтобы социология не была тщетной попыткой переучредить социальный порядок.

Модерные общества суть общества классовой борьбы, тотальной войны и абсолютного государства; иначе и быть не может, коль скоро им закрыта возможность полноценной сакрализации; а значит, насилие будет все более возрастать вплоть до глобальной катастрофы, если только жертвоприносительный механизм не будет окончательно остановлен, и мы не научимся жить вместе без взаимного соперничества и угнетения. Маркс в той же статье описывает современные общества через со-определяемость «войны всех против всех» рыночной конкуренции («гражданского общества») и порождаемого ею псевдобожественного секулярного государства, обеспечивающего нормальный ход «войны всех против всех»; все та же гоббсова логика: все межчеловеческие связи отчуждаются и присваиваются государством, оставляя оторванного от него и подчиненного ему человека в качестве атома-эгоиста, актора рыночной конкурентной борьбы: Рынок обеспечен Государством, Государство обеспечено Рынком = Жертвоприношение производится во имя Богов, Боги производятся в Жертвоприношении; рынок — наше жертвоприношение, государство — наш бог, социология/экономика — наша мифология.

По Жирару, такая ситуация не может быть долгой: насилие будет вспыхивать все с новой силой, ибо оно больше не умиротворимо ввиду христианской дезактивации жертвоприношения. Выбор стоит между тотальным взаимоуничтожением и полным прекращением жертвоприношения: единственный доступный нам путь решения гоббсовой проблемы лежит в ненасильственной справедливости. Жирарианское решение проблемы Гоббса/Дюркгейма: то общество будет устойчиво, которое сможет прекратить все жертвоприношения и будет жить по принципу ненасильственной справедливости. Мечта о ней и составляет душу Запада: христианство.

Христианство как деконструкция

Модерн с его специфической борьбой с религией, с его пафосом демистификации оказывается странным неосознанным продолжением христианской десакрализации. Надо, утверждает Жирар, продолжить её дальше и направить на само секулярное, модерное (ибо секуляризация, как мы показали, не равна десакрализации и находится с ней в странных отношениях). Атеизм, нигилизм, критицизм, капитализм и пр. характерные черты Запада идут именно от двойственности секулярного: от зависания между остановкой жертвоприносительного механизма и неспособности идти по пути ненасильственной справедливости. (Это, скажем, становится ясным, если прочитать раннехристианские апологии: сам их тон презрения к «религии», к идолам, храмам, богам, «суевериям» — это чисто «модерное» отвращение к религии, это чистый «атеизм»; с другой стороны эти апологии полны критики насилия, «грабежей», убийств, на которых Римская империя создала свое могущество; и обе эти линии сходятся не в чем ином, как в теме жертвоприношений — человеческих жертвоприношений — и в казнях христиан, в казни Христа; жирарианство в целом можно найти еще в раннехристианских апологиях.)

Классическое религиоведение обвиняют в европо- и христианоцентризме. Современное религиоведение утверждает, что западная критика религии (христианства в том числе) неосознанно исходила из горизонта христианства. Она оставалась еще теологической. Но откуда сам пафос самокритики, демистификации, это своеобразное смирение, это желание подорвать собственную позицию — откуда критика христианства, в частности критика порожденного им мира, откуда критика европо- и христианоцентризма? — спрашивает Жирар. И отвечает: от самого же христианства. Единственное возможное самопознание есть покаяние, познание себя как гонителя: самоподрыв. Христианство как исходная критика религии и породила наш современный критицизм. Должно демистифицировать само антихристианство секулярного, десакрализовать его окончательно и смело признать теологический исток всего глобального критического проекта, с религиоведением и социологией вкупе — и тем довести его до предела. «Идол — ничто, жертва невинна, религия — ложь» — вот евангельский исток самого предприятия критического проекта. Раз мы так смело демистифицируем собственную культуру, надо столь же смело демистифицировать все прочие культуры. Надо демистифицировать собственную демистификацию и открыть ее тайный исток — Евангелия. Интересно, что спор редукционистов и религионистов решается Жираром так: редукционисты не просто правы, но радикальный редукционизм есть фундаментальная христианская позиция (это, впрочем, утверждает не только Жирар): христианство и есть движущая сила редукции религии.

Иными словами, деконструируя религиоведение и социологию (и весь критический проект в целом), Жирар пересобирает его на отвергнутом ими элементе — христианстве. Притом само христианство оказывается деконструкцией религиозного и социального, пересобирающей его на отвергнутом им элементе — жертве. Но вспомним, как Деррида понимал свою деконструкцию: недеконструируемым условием деконструкции, оказывается, всегда была мессианская справедливость (и где он это утверждает? — в «Призраках Маркса» — и марксизм тут не случаен). «Камень, отброшенный строителями, соделался главою угла», «последние станут первыми», «блаженны нищие» и пр. — вот перводеконструкция, исток деконструкции, условие ее возможности. Согласно библейскому сказанию, Каин убивает Авеля и основывает человеческую цивилизацию; критический проект есть деконструкция человеческой цивилизации на основании правды Авеля.