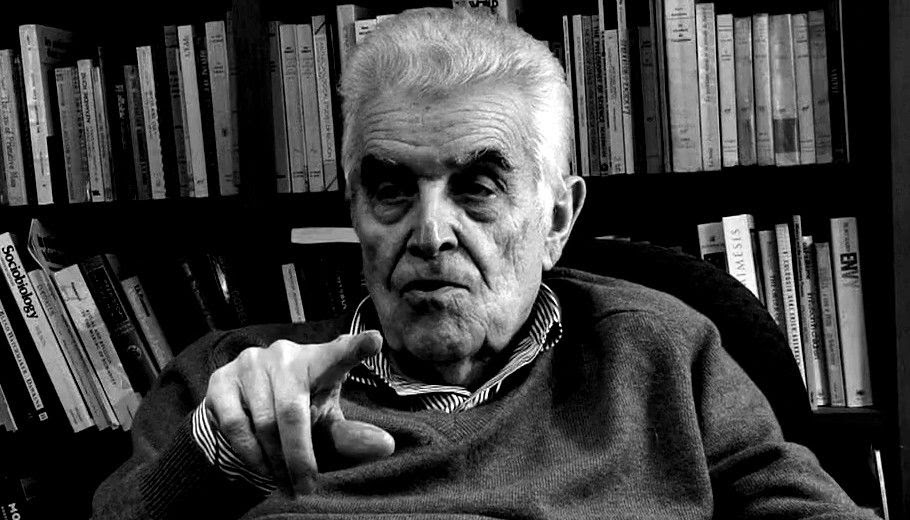

В прошлой серии мы проработали догматически-богословскую часть наших изысканий. Мы подходили к делу психоаналитически, затем — догматически. В целях единства и непротиворечивости наших рассуждений нам нужно эти две перспективы соединить. В этом нам поможет великий христианский мыслитель, антрополог, аналитик желания Рене Жирар, а именно его теория миметического желания и жертвоприношения, напрямую увязывающая историю желания с историей религии.

Жирар и Лакан

Жирарианство можно считать третьей главой истории, первые две главы коей суть фрейдизм и лаканианство. Лакан возродил подлинный фрейдизм во всем его радикализме и несводимости на другие дискурсы и практики ценой непомерного усложнения, а Жирар «завершает» Лакана: лаканианская сложность претворяется в стройность и ясность жирарианства, что доказывается взаимопереводимостью теорий Лакана и Жирара, что мы сейчас покажем.

Человек есть прежде всего желающее существо. Желанию не предзадан объект, что кардинально отделяет его от инстинкта, потребности etc. Это основание самого человеческого феномена.

Желание не знает, что ему желать: ему укажут. Субъект (желающее существо) скопирует желание у другого: мимитеческая теория желания Жирара. Мимезис есть основной механизм субъекта и, соответственно, общества. Субъект желает того, что желает другой, ибо на самом деле он не знает, чего желать, и копирует желание у другого. «Хочу как у него». Без труда можно привести бесчисленное количество примеров: традиции и обычаи, литература и кино, реклама и мода и т. д. и т. п. указывают, что мне следует желать.

И очевидно, к каким страшным последствиям это приводит. Раз у субъектов один и тот же объект желания, то это неминуемо приводит к конфликту за этот объект. По мере нарастания конфликта желание все более забывает объект, сосредотачиваясь на борьбе с другим. Динамика конфликта охватывает всю человеческую общность, грозя ей гибелью. В чем выход? Конфликт, ставший общим — желание всех, спрессовавшись в единую энергию вражды, — канализируется на ком-то одном: сила конфликта обрушивается на него и так выплескивается, изводится из общности.

Эта жертва, чтобы сфокусировать на себе конфликтующие желания, должна представляться всем чем-то максимально отвратительным, гиблым, проклятым (вспомните примеры травли). Но став жертвой, взявшей на себя силу конфликта, она тем самым спасла общность от гибели, и тут она приобретает черты спасительности, сакральности, умиротворенности. Отсюда пресловутая амбивалентность сакрального: «боги» язычества суть жертвы, максимально отвратительные до жертвоприношения и максимально благие после — боги синтезируют в себе эти противоположные качества. Таково происхождение самой сакральности: сакральность есть эффект умиротворения общности после убийства жертвы. Жертвоприношение — вот что спасает от гибельной динамики миметического желания. Все должны убить одного, и это убийство спасает всех от взаимного насилия.

Чтобы придать всему этому более строгий вид, оформим выкладки Жирара в виде лакановских дискурсов (мы о них подробно говорили здесь). Основной — Господский дискурс будет выглядеть так:

S1 (гонитель) → S2 (община)

— —

S (жертва) а (умиротворение)

То есть: гонитель структурирует общину, чьей скрытой истиной является невиновная жертва, а производимым продуктом — умиротворение общины, притом этот продукт экскрементальный, ибо умиротворение основой своей имеет насилие. Жертвоприношение создает общину, крепит ее, оно — господствующее означающее. Таковы все традиционные общества, кои суть общества жертвоприносительные открыто или, во всяком случае, структурно (общества насилия, угнетения etc.). Здесь угадывается чуемая, но глупо формулируемая истина традиционалистской доктрины: в основании цивилизации, в основании сакральности стоит жрец, убивающий жертву. Движение от жертвоприношений, то есть христианское движение, есть движение в сторону уменьшения сакральности, насилия, лжи и увеличения профанности, мира, истины.

Вот Евангелие разоблачило жертвоприносительную структуру мира сего: конец жертвоприношений, крушение идолов, весть о мире и конце насилия. Взорванный этим событием Г-дискурс делает сдвиг против и сдвиг по часовой стрелке. В первом случае получаем Университетский дискурс:

S2 (община) → а (умиротворение)

— —

S1 (гонитель) S (жертва)

То есть: структурирует себя якобы сам социум (демократия, либерализм и пр.: буржуазное общество), производя тем самым видимость умиротворения, чьей скрытой истиной является то, что гонение по-прежнему в основании общества. Производимым эффектом У-дискурса служит жертва, в том смысле, что здесь любят искать жертв, бороться за равноправие и пр., но притом эффект этот экскрементальный: общество, основанное на гонении жертв, будет производить-отбрасывать постоянно. Во втором случае получаем Истерический дискурс:

S (жертва) → S1 (гонитель)

— —

а (умиротворение) S2 (община)

В И-дискурсе сама жертва держит истерическую, обличительную речь к гонителю, скрытой истиной чего является то, что активист, феминистка, левак и пр. производят умиротворение буржуазного общества, ибо они «представляют» жертв и активизмом, идеологией своей сглаживают конфликт — конфликт, который в обществе гонения все равно всегда будет, потому социум этот носит экскрементальный характер. Продолжая христианский сдвиг дискурса на еще один такт (У-дискурс против часовой, И-дискурс по часовой), получаем Аналитический дискурс:

а (умиротворение) → S (жертва)

— —

S2 (община) S1 (гонитель)

В А-дискурсе, полностью противоположном Г-дискурсу, жертвоприносительному порядку, господствующее положение занимает самое умиротворение, мир между людьми. Мир преподносится жертвам. Все жертвы оправданны, и жертв больше не нужно для поддержания социального порядка — в этом истина А-дискурса, чьим экскрементальным отбросом является само гонение: здесь производится полное разоблачение гонения и отбрасывание его. Такой была Церковь первохристиан и раннее монашество, к такому обществу, быть может, мы идем.

Ритуал и миф — две опоры традиционных обществ. Ритуал — жертвоприношение, убийство. Миф — вера в то, что жертва была виновна, и мы не виновны в ее убийстве. Традиционные общества стоят на убийстве и лжи. Сатана — человекоубийца от начала (жертвоприношение) и отец лжи (миф). Вот почему Отцы Церкви были правы, когда называли языческие культы культами бесовскими.

Христианство разоблачило мифоритуальный комплекс традиционных обществ: профанировала их, свергло богов, отменило ритуалы, демифологизировала мифы. Смерть Христа полностью повторяет структуру жертвоприношения, но с тем принципиальным различием, что рассказ о Нем (Евангелие) знает, что он был Невиновен, что все жертвы от Авеля были невиновны, что убивать никого не надо. Так Евангелие сносит структуру, на коей была основана человеческая культура как таковая. Так Евангелие задает основание всей современной культуры с ее гуманизмом, рациональностью, «неверием», тягой к разоблачениям и защите жертвы.

Завершить Клаузевица

Здесь есть важный нюанс: желание-то все равно остается миметическим, оно все равно не знает, чего ему желать. Оно Евангелием освободилось от жертвоприносительной структуры, но что ему делать в этой свободе? Об этом Жирар писал, в частности, в книге «Завершить Клаузевица», своем «политическом завещании», где он применяет свою теорию к современному миру, политике, экономике и пр., — к войне (это основной предмет книги), что позволит нам к религиозной составляющей прибавить еще и социально-экономически-

Жирар различает горизонтальный медиатор желания (мирские образцы желания) и вертикальный медиатор желания (Христос). Христиане в идеале копируют «желание» Христа, что гарантирует свободу и мир желаний (ибо мы не боремся со Христом за какие-то объекты и Он задает вид желания, не знающий конфликта: любовь, кротость, смирение и пр.). Усвоение той «динамики желания», что свойственна Троице, предвечному Божественному Эросу, Совершенной Любви, не знающей насилия. Здесь смысл послушания старцу: осознанное подражание правильному ненасильственному образцу. Здесь насилие ликвидируется: образец смирения, который сам смиренен и не начинает борьбу. Тут истинный смысл послушания (в не-борьбе, а не в управлении). Так в «лабораторных условиях» монашества, но в мире — мире освобожденном от жертвоприношения — можно и дальше копировать мирские образцы желания, что закономерно приводит к разрастанию миметизма (стр. 147; здесь и далее в скобках — страницы книги: Жирар Р. Завершить Клаузевица. М.: Издательство ББИ, 2019). Образцы есть всегда, пишет Жирар. Но проблема (пост)христианских обществ в том, что Евангелие уже разоблачило жертвоприносительную структуру, то есть в (пост)христианском случае миметизм не может дорастить себя до жертвоприносительного эффекта, то есть эффекта порядка и умиротворения (и поэтому все чаяния традиционалистов вернуться «до современности» означают «до Евангелия» к язычеству — и чаяния эти тщетны, ибо мы не сможем уже забыть, что мифы лгут). Разрастание миметических эффектов носит в (пост)христианских обществах характер безостановочного деления раковых клеток. Христианство снесло мифы и ритуалы, табу и запреты, освободило желание, и коли это освобождение идет не по христианскому руслу, желание приобретает характер оргии. Жирар больше пишет об оргии насилия, но очевидно, что можно с тем же основанием говорить и об оргии сексуальности, оргии желаний вообще — их ничто не держит, ничто не упорядочивает, они не формируют равновесные структуры: тотальный хаос. Христианская свобода желания или тотальная оргия желания: вот два пути из евангельской демифологизации, или точнее — две формы христианогонического желания (вертикальная и горизонтальная). Оба они суть следствия Благой Вести о лжи и убийствах мифоритуального комплекса, евангельской работы по его разрушению.

Ведь бессознательное вопрошание, управляющее дискурсивным взрывом вокруг гендерной чехарды и квир-неразбирихи, порожденной (пост)христианской свободой желания, должно быть сформулировано так: мы больше не понимаем, как регулировать сексуальность, больше нет правил, мы не знаем что здесь делать, чего следует желать — расплывается, распадается и объект влечений и сам субъект влечений. Как чрезвычайно метко говорит лаканианский психоаналитик Смулянский в одной из своих лекций: современные феминистские, ЛГБТК*, квир- и т. д. движения на самом деле не борются с «генитальным субъектом», как им кажется, а движимы тревогой по поводу его исчезновения. Для чего и множат гендеры в тщетной попытке добиться новой идентичности, новой нормы, нового баланса. Спор здесь на самом деле таков: одни хотят новой стабильности («либералы»), другие хотят вернуть старую стабильность («консерваторы»). Это важнейшее дополнение к нашей гипотезе о том, что эффект христианства в сфере пола/гендера есть крах генитальности и триумф латентности: это христианство привело к гибели генитального субъекта, а вот и те, кто, условно и грубо говоря, против ЛГБТК+*, и те, кто против, — не принимают этого и движимы ностальгией по генитальному субъекту, по гендерному порядку, неважно, в новой или старой версии. Гендерная чехарда и квир-неразбериха есть не только, как мы говорили, продукты распада генитальности, но попытка создать новую генитальность, пусть и «более гибкую».

Эту невозможность современного мира разрядить нарастающий миметизм в жертвоприношении Жирар называет жертвенным кризисом. «Мы хорошие» (например, консерваторы), «они плохие» (например, геи), или «мы хорошие» (либералы), «они плохие» (гомофобы), или бесчисленное количество гендеров и их расплавление в квирности и пр. и пр. — все это попытка так или иначе утвердить различие: есть, мол (путь уже не твердые, пусть гибкие, плавкие, но есть), различия между людьми, есть порядок, есть логика, есть система различений. Но их нет, просто нет — утверждает Жирар: этот-то факт отсутствия различий всех и приводит в ступор. Действительно, если желание не знает, чего хотеть, то субъект — причем каждый субъект — пуст, тождественен с другими субъектами в этой изначальной пустоте, а коли желание он копирует у другого, то «своих» желаний у нас нет. Динамика миметического конфликта стирает все различия в неразличимости: мы видим, что один бьет другого, тот бьет первого — разницы никакой нет, они тождественны. Соперничество, охватившее весь социум, канализировалось в жертвоприношении, дарующем новый социальный порядок, порядок отличий (с перворазличием гонители/жертва, откуда проистекают все другие различия). Но Евангелие разоблачило жертвоприносительный механизм. Оно провозгласило равенство: «во Христе нет различий». Можно было бы перефразировать апостола Павла: в этом смысле христианский мир — зеркальная противоположность драки — и там, и там различий нет, но ликвидируются они по диаметрально противоположным механизмам; и (пост)христианский мир в послушании Евангелию приводит мир к равенству (свобода, равенство, братство и пр.). Но это в том случае, если мы верны Евангелию. А если мы не верны, то миметический конфликт нарастает, будучи более не способным разрядиться в жертвоприношении в силу его евангельской отмены: миметизм нарастает, различия пропадают, чтобы с тем большей силой мы за различия держались — мир в жертвенном кризисе (различие «нормальный мужик» / «гей»; различия гендеров; этнические различия, политика идентичностей и пр. и пр. — все это следствия жертвенного кризиса, и в этом смысле между всем этим различия нет, что так неприятно адептам перечисленных различий). Мы все одинаковы: мысль невыносимая (вам долго и обиженно будут доказывать, что нормальный мужик — совсем не то же, что гей, или что небинарная особа — совсем не то же самое, что бинарная, и различие это необычайно важно: люди в панике хватаются даже и за видимость различия; но все мы, однако, одинаковы).

Жертвенный кризис

Итак, нет различий, есть тождество. «Триумф различия» в современном мире есть эффект невозможности прекратить жертвенный кризис. Мы тождественны: вот чего не понимает либеральная/фундаменталистская мысль. Все новые различия придумываются, чтобы отсрочить примирение, понимание тождества всех. Как христианский аскетизм приводит к сексуальной революции (что мы аргументировали раннее), так христианский отказ от жертвоприношения приводит к разгулу насилия (тоталитаризмы, мировые войны и пр.). (79) «Все люди равны, но не в идеале, а взаправду; уже ничто не упорядочивает наше поведение; мы или уничтожим друг друга или полюбим». (80) Мирное отсутствие различий — вот весть Писания.

(90) Важно, что Жирар показывает тождество политического/физического насилия и насилия «классовой борьбы», насилия рынка. Военное «взаимодействие» (поединок, конфликт, драка) есть то же самое, что и коммерция. Поединок есть логика социума: раньше его можно было удержать в жертвоприношении — сейчас у нас нет этого инструмента, ибо мы благодаря христианству поняли/отменили его: так все или утонет в поединке, или мы прекратим поединок (все превратится в оргию насилия или во всеобщую мирность, так и с сексуальной оргией и оргией желания вообще). Мы или прекратим классовую борьбу, конкуренцию, логику рынка, войну, драку, или насилие, сверхразгорячившись взорвет мир. (93) Деньги — это замена жертвы, на трупе которой стоит социум. Мы обмениваемся благами, чтобы не обмениваться ударами. Следовательно, если мы хотим (как христиане) отказаться от логики насилия, мы должны покончить с денежной экономикой.

С гоминизацией насилие вырвалось на свободу, животные иерархии свергнуты. Насилие не остановить: система жертвоприношения (культура) спасла первые человеческие общины от взаимоубийства; христианство уничтожило эту систему — человечеству грозит или полное уничтожение, или всеобщий мир; так и секс (тем паче что он более всего повязан с желанием) — он вырвался на свободу с гоминизацией. Всеобщая оргия и вражда, захлебывание в сексе грозило человечеству — отсюда строгость сексуальных запретов (психоанализ учит, что люди изначальны пансексуальны, то есть их желание направленно на все объекты; культура учит нас, куда «правильно» направить влечение; все отличия от цисгендерности — сбои культуры; без жесточайших табу обществу грозила бы тотальная оргия; кошмар перманетного изнасилования — в Содоме люди хотели изнасиловать ангелов/Бога: но вот христианство отменяет табу и…). Христианство уничтожило и это: человечеству грозит или абсолют оргии, или абсолют любви (целомудрия). Жирар говорит о насилии, но мы можем говорить и про секс, ибо и то, и то суть формы желания. Но как раз латентность, кою мы считаем христианской формой сексуальности, — мирная сексуальность.

(146) Зеркальное тождество насилия и примирения, тотальной войны и всеобщего мира: оба рушат тотальность; оба апокалиптичны. Любовь творит «насилие» по отношению к тотальности, свергает начальства и власти. (148) За пределами тотальности (социально-космической) обретается и любовь и война — а тотальность была преодолена христианством, то есть она запустила эти обе возможности: абсолютной любви и абсолютного насилия (так и с сексом; при разрушении тотальности высвобождаются и адская, и райская апокалиптические возможности; Жирар мыслит апокалиптическую политику). Поэтому, скажем, отказ от христианства («просвещение», секуляризация») в Новое время привел к абсолютному государству и тотальной войне. Эти последние суть то, что случается с христианскими обществами, где Евангелие успели сломать жертвоприносительные механизмы. Если эти общества от Евангелия отказываются, образуется взрыв власти и насилия, которые больше оказывается невозможным как-то упорядочить. Желание (насилие, похоть) в человеке, биологически не сдерживаемое. разорвало бы социум — отсюда необходимость строжайших запретов. Христианство освободило нас: освободило желание. Иными словами, христианство разрушило традиционные общества в самой их основе, и мы стоим перед альтернативой общества всеобщего мира или альтернативой всеобщего разрушения. (149) Ницше прав: Евангелие — это худшее, что могло произойти с человечеством! (158) Право изобретено насилием; мы разоблачили насилие; отсюда или оргия насилия, или мир, но праву пришел конец в любом случае.

(167, 300): Апокалипсис, смешивая природу и культуру — что казалось долгое время мифом, — угадывает ядерную бомбу и экологический кризис: мы уничтожаем мир, зло разрушает природу совершенно буквально. Апокалипсис — не бурные фантазии, а четкий, ясный, рациональный прогноз. (169) Но конец мира сего — конец мира Начальств и Властей, но не конец Творения; совпадут ли два эти конца, зависит от нас. (172) Ответственность за безумие мира несут христиане. (173) Апокалипсис завершает гоминизацию. (178) Подражать Христу значит подражать Его богооставленности. (188) Говорят, мы все больше убиваем невинных, но и спасаем мы больше: Откровение дает обе эти возможности. История Запада (христианского человечества) есть нарастания обоих — райской и адской — альтернатив: никогда не виданное массовое насилие, но и прямо обратно — никогда не виданные системы действенного исполнения притчи о Страшном суде (системы помощи голодным, больным, бездомным, заключенным).

(276–277) «Христианская религия демонстрирует, что главенствующую роль в генезисе культуры играет религиозное. Христианство демистифицирцет его, отвергая ошибочный постулат, на котором основывается архаическое религиозное — идею эффективности обожествленноо козла отпущения. [Новозавеветное] Откровение лишает людей религиозного. Обращенное на него [религиозное] откровение замарало его, обесценило и привело в неистовство. Именно утрата жертвоприношения — единственной системы сдерживания насилия — вновь помещает это насилие посреди нас. Если [евангельские] Страсти — это декларация войны, то исключительно потому, что они сообщают людям истину о них самих, лишая их жертвенного механизма. В нормальной религии — той, которая сотворяет себе кумиров, — должны быть козлы отпущения. С тех пор, как Страсти поведали людям о невиновности жертв, они стали драться друг с другом — то есть заниматься тем самым, от чего удерживали их жертвы отпущения».

(277) Водородная бомба — бомба, созданная Евангелием для подрыва Начальств и Властей (буквально: водородная бомба, способная уничтожить мир, создана в (пост)христианском мире). (291): «Сейчас насилие не сдерживается уже ничем. И с такой точки зрения мы могли бы сказать, что апокалипсис уже начался». (296–297): Ислам — религия, пришедшая после Евангелия, взявшая на вооружение иудеохристианство и при этом вернувшая сакрализацию насилия (монотеизм, но отвергший весть о том, что Бога убили, а следовательно, жертвы невинны, а жертвоприношения не нужны); у иудеев нет жертв, ибо Храм разрушен, у христиан жертва бескровная, мусульмане — единственные монотеисты, у которых есть кровавые жертвоприношения. Евангелие разрушило жертвоприносительный механизм, сакральное насилие убывает; единственный шанс его удержать — на базе единобожия (ибо язычество повергнуто) ресакрализовать насилие: вот формула исламизма по Жирару. Это можно расширить: ресакализация насилия, дезактивация Евангелия возможна на базе «единобожия», если из него выбросить все, связанное с евангельски описанными словами и делами Иисуса Христа. Дело не в «исламе»; дело в возможности выворачивания Откровения наизнанку, прямо противоположно его смыслам. Религия любви может стать — и легко становится, как показывает опыт, — религией насилия.

Что тут добавить? Блистательное изображение того, как христианство привело человечество к современности во всех ее аспектах, включая капитализм, атеизм, войны и пр. Итак, мы достигли поставленной цели: у нас есть четкий ответ на поставленный вопрос о смысле мутаций современной сексуальности, причиненных христианством, — и мы его сформулировали как и в чисто сексуально-генденой форме, так и социально-экономическо-

2019, 2021

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.