В прошлый раз мы остановились на мысли, что сексуальная революция, крах семейных ценностей суть эффекты христианства, а именно — христианского аскетизма. Мы, однако, спросили: как это коррелирует с отвержением мужеложества в христианстве и толерантностью к нему в Античности? Распространенность гомосексуальности в Античности (то есть в патриархальном обществе), теоретическая ее защита античными интеллектуалами (прежде всего Платоном) и отвержение мужеложства в христианстве — как это увязать с нашими выкладками? Вот этим сейчас и займемся.

VII.

«Нормальные мужики» традиционных обществ понятно, как и с кем совокупляются, понятно, как властвуют и подчиняются, понятно, как живут, работают и зарабатывают, умеют себя «защитить», понятно, во что верят. Христианские аскеты — полная их противоположность: они вообще не совокупляются, они находятся в «послушании», они отказываются от имущества и богатств, не защищают себя и вообще запрещают агрессию, отвергают богов «нормальных мужиков» (Зевс, капитал, секс). И мы понимаем, что самое интимное здесь — отказ от секса и семьи.

К слову, любая позиция ныне возможна: целый парад разного рода сексуальных идентичностей мы наблюдаем, кроме позиции девственника — ей просто нет места (и поэтому девственник — подлинный извращенец нашей культуры; кстати, по Честертону именно ликвидация культа девства привела к культу детства, этой исключительно новоевропейской реалии; культ детей есть тайный культ девственников).

Речь тут не только о буквальных девственниках, но и о приверженцах моногамии: «не все вмещают слово сие, но кому дано» — сказано Христом о скопцах сразу после того, как ученики отреагировали на Его учение об абсолютной моногамии следующим образом: «если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Так Розанов, которого мы обильно цитировали, называл христианским брак «скопческим». А уже цитировавшийся нами святитель Мефодий Патарский историю семьи описывает так: «браки с сестрами прекращены обрезанием Авраама. Со времен пророческих отвергнуто многоженство. Самая супружеская чистота ограничена»: история семьи есть история ее скукоживания, урезания. История есть история роста личности и урезания Рода.

Хотя вот появились «асексуалы», и таким образом отказ от секса легитимизирован в «продвинутом» обществе: но ведь они «не хотят», а соль в том, чтобы «хотеть», но добровольно не совокупляться — именно добровольно, иначе вы попадаете в категорию «недобровольного воздержания», категорию «инцелов» (погуглите, там все интересно, вплоть до терроризма). Инцелы действительно интересны: где еще так хорошо видно, что никогда не было так называемого «подавления»? Большой Другой всегда приказывал: «наслаждайтесь, но наслаждайтесь правильно!». Не иронична ли судьба идей Маркузе, его поворота от «репрессивной сублимации» к «репрессивной десублимации»? Социум-де подавляет сексуальную энергию ради контроля индивидов, заявлял Маркузе, а потом понял: нет, социум наоборот вменяет «секс» индивидам (о том же самом мы говорили в прошлый раз, ссылаясь на Фуко), чтобы в сексе расплескалась протестная энергия: «молодежь» хочет Революции, а приходится всего-навсего совокупляться. Так, например, подросткам покупают проституток, дабы те победоносно вступили в мужской клуб: подобной операцией, например, был травмирован Толстой, писавший под старость вещи вроде «Крейцеровой сонаты». Его бунт против царя, армии и власти вообще включал и бунт против секса.

Новация психоанализа — вовсе не в утверждении основополагающей роли либидо (вообще-то это трюизм), а в различении потребности и желания. Если бы дело было только в потребности (скажем, сексуальной), то все было бы легко: ее надо удовлетворить. Но желание неудовлетворимо, оно взыскует невозможного, бесконечного наслаждения. Поэтому и сам коитус уже является сублимацией, возведением «сексуального партнера» в статус Вещи, как сказал бы Лакан. Наслаждение — «невозможное», а стало быть, «приходится совокупляться», в сексе мы сублимируем, а собственно исполнить желание — невозможно; или возможно, но, скажем, в мистическом экстазе. Асексуал может, но не хочет, инцел хочет, но не может; но подлинная свобода, подлинный бунт — хотеть и мочь, но добровольно не удовлетворять желание: и то, что это и есть подлинный бунт, подлинно контрсоциальное действие, видно в том, что социум не принимает этого, «презирает», и никто не признается в подобном и парадов не устраивает.

В патриархальном обществе более-менее каждый получал супруга, свой кусочек секса и семьи. Христианство расшатало фаллократию, сломило патриархат. При капитализме — второй стадии разворачивания христианства, когда все связи патриархального общества сломлены и субъект оказывается в состоянии негативной свободы (см. здесь) — общество крепится только двумя иерархиями: деньгами — чисто социальным явлением, и сексом — явлением изначально биологическим (их неполное совпадение дестабилизирует систему). Здесь причина крестной муки инцела, его неудачной попытки выполнить приказ Большого Другого. Быть в паре, иметь секс — прежде всего социальная норма, и муки вынужденного девственника — прежде всего муки несоблюдения социальной нормы, а не муки либидо. Ибо без секса прожить можно, а без одобрения Большого Другого — много-много трудней. Вот как об этом пишет Уэльбек — гениальный исследователь подобных вещей — в «Расширении пространства борьбы»:

«Без сомнения, говорил я себе, в нашем обществе секс – это вторая иерархия, нисколько не зависящая от иерархии денег, но не менее – если не более – безжалостная. По своим последствиям обе иерархии равнозначны. Как и ничем не сдерживаемая свобода в экономике (и по тем же причинам), сексуальная свобода приводит порой к абсолютной пауперизации. Есть люди, которые занимаются любовью каждый день; с другими это бывает пять или шесть раз в жизни, а то и вообще никогда. Есть люди, которые занимаются любовью с десятками женщин; на долю других не достается ни одной. Это называется «законом рынка». При экономической системе, запрещающей менять работу, каждый с большим или меньшим успехом находит себе место в жизни. При системе сексуальных отношений, запрещающей адюльтер, каждый с большим или меньшим успехом находит себе место в чьей-нибудь постели. При абсолютной экономической свободе одни наживают несметные богатства; другие прозябают в нищете. При абсолютной сексуальной свободе одни живут насыщенной, яркой половой жизнью; другие обречены на мастурбацию и одиночество. Свобода в экономике – это расширение пространства борьбы: состязание людей всех возрастов и всех классов общества. Но и сексуальная свобода – это расширение пространства борьбы, состязание людей всех возрастов и всех классов общества. В экономическом плане Рафаэль Тиссеран принадлежит к команде победителей; в плане сексуальном – к команде побежденных. Некоторым удается побеждать на обоих фронтах; другие терпят поражение и на том, и на другом. За некоторых молодых специалистов спорят солидные фирмы; женщины спорят за некоторых молодых людей; мужчины спорят за некоторых молодых женщин; великая смута, великое волнение».

От этой великой смуты избавлен аскет. Как воспринимают «нормальные пацаны» девственника? Что бы они сказали о «блаженном скопце», кастрате, евнухе? Не сделали бы вывод, что Иисус и идущие за ним аскеты — не-мужчины: «содомиты» по Розанову? Не «педиком» ли назовут вас в мужской компании, если вы «кротки», «подставляете другую щеку», «прощаете», «миролюбивы», «не смотрите на женщину с вожделением»? Или просто верны в своей моногамии? Верный муж почти так же смешон, как и девственник, чему свидетельством многочисленные шутки на сей счет. Только культурная инерция, только традиция долгого почитания христианства вообще и аскетизма особенно удерживает нас назвать христианских аскетов «педиками». Заметьте — не в буквальном смысле мужеложества (хотя, по слухам, — может, даже и буквально так, но нам это неинтересно, мы хотим находиться на исключительно логическом уровне), а в том специфическом смысле, в котором подобные слова используют «нормальные пацаны». Нам надо различить «содомию» как стиль влечения и «содомию» как тип совокупления. Разобраться со всем этим нам поможет чудесный текст Лосева «Очерки античного символизма и мифологии».

Платон выдвигает свою теорию превосходства гомосексуальности над гетеросексуальностью в «Пире» (между прочим, это аргумент в пользу того, что обсуждаемые нами темы не бред, а вообще-то центральные в истории философии). Что Платон имел в виду и почему этот манифест гомосексуальности стал восприниматься в христианской культуре как манифест чистой любви? Как «платоническая любовь» из любви к мальчикам превратилась в любовь возвышенную, целомудренную?

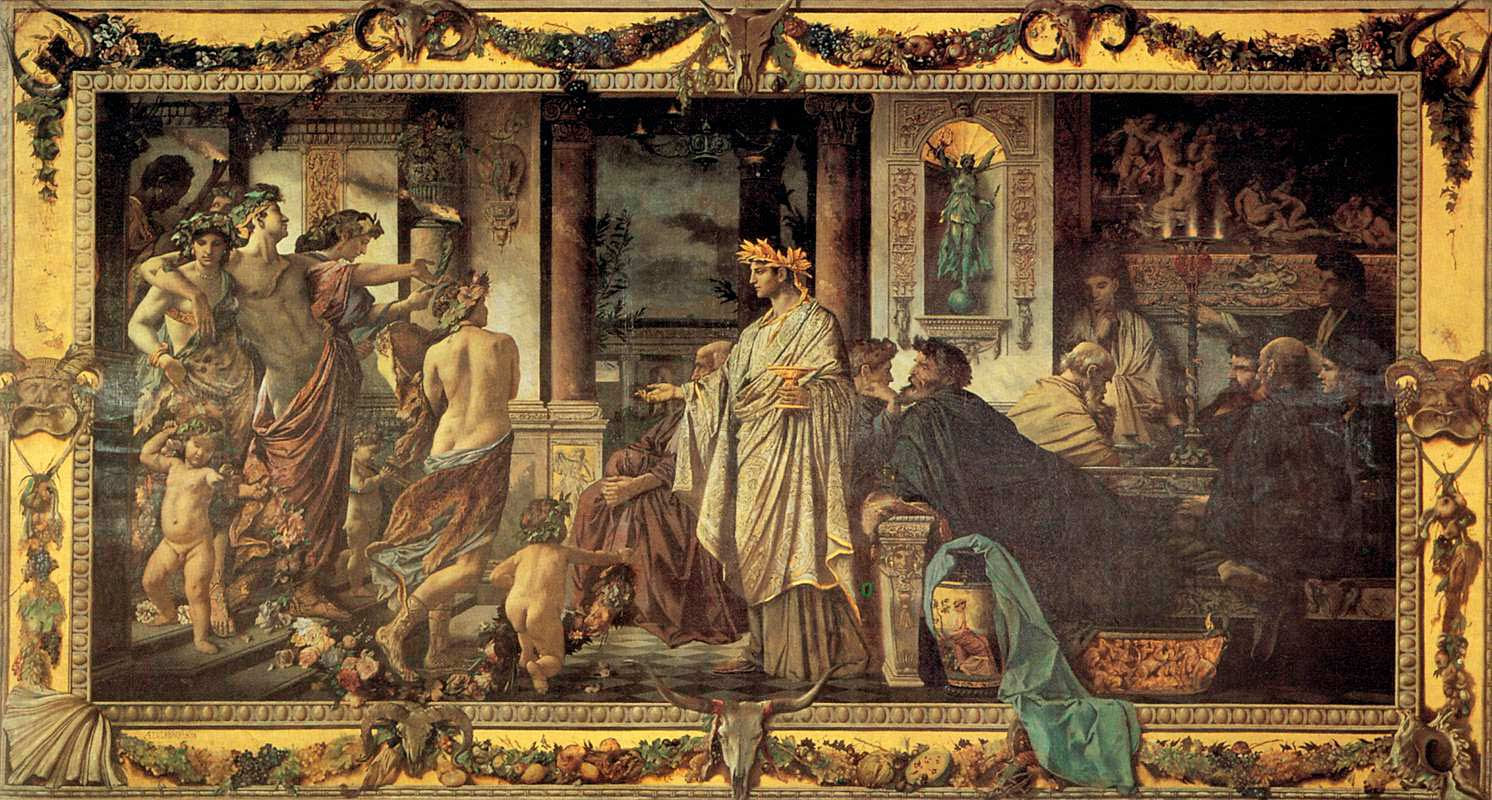

Сначала сама обстановка «Пира»:

«В «Пире» — обстановка буквально кабака. Ораторы собрались после невероятного пьянства, так что они уже не в силах дальше пить, и Эриксимах предлагает «пить каждому столько, сколько он пожелает, без какого бы то ни было принуждения». Решают пьянство до потери сознания заменить разговором о любви, — хороши же будут разговоры! И действительно, речь Павсания об Афродите Небесной прерывается икотой Аристофана, которая достигла таких размеров, что врачу пришлось ее унимать специально». Типично мужские, «настоящих мужиков» забавы — пьянство, грубость, разговорчики о сексе, при типичнейшем мужском (как бы «гетеросексуальном» — нормального мужика) исключении женщин, при типичнейшей дискриминации женщин: «О женщине нет ни слова, и женщина для него [Платона] – едва ли полноценный человек».

Откуда же в такой образцово мужской компании вдруг разговор про гомосексуальность? Понятно что однополые совокупления были всегда как факт — но вот как этот факт осмыслялся, как встраивался в культуру — совсем другой вопрос. Философия любви Платона есть фаллологоцентризм. Тем самым критика Лосева предвосхищает постмодернистскую критику фаллологоцентризма западной философии, ее патриархальной природы, ее антифеминного характера:

«Только один фаллос, фаллос как таковой. Известно ведь, что всенародный вынос фаллоса практиковался в Элевсинских мистериях. Фаллос и есть, по моему ощущению, основная интуиция платонизма, его первичный прамиф. Не свет просто, не освещенное тело просто, но именно фаллос, напряженный мужской член со всей резкостью своих очертаний. Кроме того, поскольку основным ядром в платоновской идее является именно эйдос, то речь может идти только о мужском поле. И не фаллос в своих функциях реального оплодотворения и деторождения, — нет, далеко не это есть платонический прамиф. Нет, это, может быть, какой-нибудь иудейский (или еще иной) прамиф. А платонизм строится не на этом. Платонизм строится на непорождающем фаллосе, на фаллосе без женщины, на однополой и безличностной любви. Припомним, что выше говорилось о педерастии. Платонизм тут гораздо созерцательнее тех чисто еврейских интуиций питания, роста и размножения, гораздо отвлеченнее и бесплоднее, гораздо скульптурнее. Рождение детей для платоника и грека — довольно низменное занятие. Гораздо интереснее и мистичнее созерцать самый фаллос, совершенно отбрасывая всякие мысли о продолжении рода. (Замечу, что я не фрейдист и считаю теорию Фрейда в общем ошибочной.)

«Платоническое» созерцание идей настолько пронизано специфическим Эросом, что часто вместо созерцания испытывается какое-то тонкое ощущение тошноты. Это — в буквальном смысле постельное ощущение идей, созерцание идей при помощи собственного фаллоса».

Таким образом, платоническая гомосексуальность есть просто-напросто типичное мужское отношение к миру, оно предельно фаллично, патриархально, маскулинно, антифеминистичо, мизогинично. «Дети, роды» — это все «женские дела», по-настоящему мужские дела — политика, философия и пр. Женщине вообще нет места у Платона:

«О женщине нет ни слова, и женщина для него – едва ли полноценный человек. Платонизм есть созерцание чистых эйдосов. Чистый же эйдос, в сравнении с материей и инобытием, есть, как гласит вся история пифагорейства и платонизма от начала до конца, начало мужское. Платонизм лишен возможности благодаря этому утверждать какое–нибудь большое значение за началом женским. В «Пире» можно прямо читать такие слова: «Любовь, рождающаяся от Урании, как и она сама, прежде всего, не имеет отношения к женскому полу, а только к мужскому — это–то и есть любовь к мальчикам». Можно прямо сказать, что вся теория Урании Небесной есть величайшее презрение к женщине и деторождению».

Иными словами, античная гомосексуальность, которую часто приводят в пример апологеты ЛГБТ*-прав, не имеет «освободительного» характера. Напротив — платоническая гомосексуальность есть предел патриархата, философия угнетателей. Гомосексуальность сама по себе ничего не значит. Бадью писал: «нет прав женщин, нет прав гомосексуалов, нет прав этнических меньшинств и пр. — есть только права человека». Не надо смотреть на отдельные группы, надо смотреть на угнетение, угнетателя и угнетенного. «Защищать» права тех или иных групп, а не права всех; права меньшинств, а не права большинства — есть уловка угнетателей, маскировка угнетения. Сексуальные вопросы, как и все вопросы вообще, «решаются» внутри какой-то определенной социальной системы: при рабовладении гомосексуальность — господская черта, при раннем капитализме гомосексуальность репрессируется, при позднем капитализме — гомосексуальность «победоносно освобождают». То есть дело тут не в гомосексуальности, которая, как видим, плавает в разных социальных системах, а в самих этих системах. Не забудем же, что христианство — религия монахов, «скопцов», то есть трудно было бы обвинить христианство в фаллологоцентризме и чем-то подобном. Как показывает Лосев в «Истории античной эстетики», христианство уничтожает античность — то есть уничтожит и фаллологоцентризм, а следовательно — сделаем мы вывод — дестабилизирует «традиционные» гендерные отношения, откуда можно объяснить все то «странное», что происходит с сексом и гендером в современности. (И помимо прочего поэтому важно различить современную и античную гомосексуальность, ибо, следуя логике Розанова и Фуко, христианство, уничтожая гомосексуальность античную, дает старт гомосексуальности современной.)

Тем самым платоническая гомосексуальность — не гомосексуальность в современном понимании. Надо понимать, что мужеложество — черта вообще нормальная именно для мужских коллективов: «гейские шуточки и шуточные оскорбления» как постоянный фон мужских разговоров, однополые совокупление — нормальный факт мужских сообществ от тюрем до элитных закрытых школ: кого-то «опустить» есть практика гетеросексуальных мужчин, причем наиболее «мужественных». Платоническая гомосексуальность — отличительная черта мужской иерархии. Это гомосексуальность господ, презирающих рабов и женщин, гомосексуальность, идущая от презрения к женщинам, предел мизогинии. Надо помнить, что герои Платона, как и он сам, как и его публика — мужчины-рабовладельцы. Платонизм есть философия господства мужчин-рабовладельцев. «Настоящая любовь» по Платону, знаменитая платоническая любовь — любовь двух мужчин, а точнее мужчины к мальчику. Следует говорить не о платонической гомосексуальности, а именно о педерастии: иерархия, модель господин/раб тут главное; не любовь равных, а любовь высшего к низшему. Женщина, как существо недостойное, любви недостойна; как и рабы: пусть размножаются — они не могут возвыситься до возвышенной платонической любви господ.

Суть в том, что Античность презирала женщин настолько, что даже совокупляться с ней не стоит; лучше с мужчиной. Это с одной стороны, а с другой для Античности принципиально деление на активную и пассивную позы в совокуплении, принципиально привилегированное положение активной позы мужчины перед пассивной позой женщины, мальчика, животного; привилегированное положение Господина над Рабом. В Античности, в современной тюрьме или интернате — в образцовых коллективах «нормальных мужиков» «нормально» быть в активной позе при однополом акте и постыдно в пассивной; среди же «современных геев» понятно, что обе позиции уравнены, иерархии нет — как и в сексе мужчины и женщины (настолько, насколько позиции действительно уравнены). Платоническая теория гомосексуальности есть теория превосходства мужчин перед женщинами, античная гомосексуальность — полная противоположность современной. Современная же гомосексуальность явно находится «на стороне» женщин (античный Господин — не «педик», не «баба», современный гей — «педик», «баба»; ср. Александра Македонского и гея в каком-нибудь типичном современном фильме).

Принципиальна, повторим, традиционная мужская иерархия, где верхний «имеет» нижнего: платоническая гомосексуальность полностью в нее вписывается, более того: Платон, скорее, выводит на свет всегда уже имеющееся в мужском гетеросексуальном коллективе «гомосексуальное» бессознательное. Скажем, Содом был уничтожен за «праздность, пресыщенность» и за то, что «не подавал руки нищему», как говорит пророк Иезекииль. То есть, заметьте, уничтожен за систему угнетения, и уничтожены были мужчины-господа, которые, да как им всегда свойственно, хотели кого-то «опустить», в данном случае — самого Бога. Так в истории об уничтожении Содома сплетены все наши темы: религия, Господство, сексуальность.

Платонический фаллологоцентризм есть теория традиционного общества, рабовладения, совершенная, «возвышенная» теория фаллократии. Христиане-«скопцы» ничего общего со всем этим не имеют. И вот почему христиане платонический гимн фаллократии восприняли как гимн чистой любви: они, простачки этакие, везде любовь видят; целомудренно читают даже гимн педерастии. Христиане выходят из вертикали подчинения и заменяют ее горизонталью братства (любовь, кротость, смирение), что в сфере пола означает слом фаллологоцентризма и уравнивание активной и пассивной поз. То есть речь как раз таки идет не о конкретных совокуплениях или их отсутствии, а о смене типа влечения с условно «мужского» на условно «скопческий». Куртуазная любовь есть любовь «скопца», а не «самца». Христианский влюбленный не «опускает» возлюбленную, ибо не опускает никого. Тем самым он — «не мужик», как «не мужик» тот, кто задал такой тип влечения — аскет. Ибо, напомним, монастырь есть та антропологическая лаборатория, где вырабатывались новые практики «быть человеком», перенесенные потом на все (пост)христианское человечество. Дело тут не в воздержании как таковом, а в новом типе влечения. «Нормальные мужики» и платонические педерасты находятся по одну сторону баррикад, христианские аскеты и куртуазные влюбленные — по другую.

Гомофобия (и как на самом деле ее частный случай — презрение к женщине, ибо гомофобия есть фобия оказаться в пассивной позе), исходя из вышесказанного (и как утверждал петербургский психоаналитик Смулянский) не связана с геями и женщинами как таковыми, она есть внутренний режим иерархии коллектива гетеросексуальных мужчин, страх оказаться в иерархии «снизу», рабом, опущенным, кастратом, бабой. Эффект мужской власти, фаллологоцентризма, фаллократии. Уравнивание активной и пассивной поз при совокуплении есть слом этой иерархии. Понятно, что христианский «скопец», будучи собственно скопцом, из этой иерархии самосегрегировался. И тут как посмотреть: для Розанова он тем самым — содомит, «сам себя опустил», но ведь можно сказать, что, напротив, выведя себя из режима фаллократии, он не может в принципе быть платоническим «содомитом», освободив себя от участи кого-то опускать или быть опущенным. Он из мужского коллектива вышел (или она — в случае монахини, христианской девственницы — она более не «снизу» в мужской иерархии, ибо вообще вне этой иерархии).

Обратимся к другому античному классику — Аристотелю. Он утверждает в «Политике»:

«Согласно нашему утверждению, во всяком живом существе прежде всего можно усмотреть власть господскую и политическую. Душа властвует над телом, как господин, а разум над вашими стремлениями – как государственный муж. Так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, вторая – ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве. Все те, кто в такой сильной степени отличается от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного (это бывает со всеми, чья деятельность заключается в применении физических сил, и это наилучшее, что они могут дать), те люди по своей природе – рабы; для них, как и для вышеуказанных существ, лучший удел – быть в подчинении у такой власти. Ведь раб по природе – тот, кто может принадлежать другому (потому он и принадлежит другому). Говорит поэт: “Прилично властвовать над варварами грекам”; варвар и раб по природе своей понятия тождественные».

Итак: принцип, который неминуемо должен господствовать во всём человечестве — это собственно принцип подчинения, и если наверху оказываются мужчины-господа правильной расы, то внизу — женщины-рабы-варвары. Нужно ли напомнить, что апостол Павел отменил этот аристотелевский — на деле вообще традиционалистский, языческий — принцип? — во Христе нет ни эллина, ни варвава, ни женщины, ни мужчины, ни раба, ни господина.

Вот характерный стишок Катулла, классика древнеримской поэзии:

Ты послушай, Катон, какая штука,

Так смешно, что смешней и быть не может!

Ты сейчас посмеешься над Катуллом –

Просто смех, до чего смешная штука!

Я застукал раба-мальчишку с девкой

И пристроился, в честь Дионы, третьим:

Он ее, я его, гуськом – умора!!!

Действительно — умора! Ясно ли, что тут совершенно без разницы кто «гетеросексуал», а кто «гомосексуал»? Важна цепочка подчинения «господин-раб-женщина». В современном мире это лучше всего видно в матерщине. Матерщина есть использование языка секса как языка подчинения и агрессии (когда «настоящий мужик» посылает на три буквы другого «настоящего мужика» — он ему собственно что предлагает?). Разумеется, матерщина — язык прежде всего коллективов «настоящих мужиков». И вот разрушая все эти мужские иерархии, помимо прочего, мы освобождаем секс от этого страшного использования и возвращаем его к той цели, которой он призван служить по собственной своей сути — любви.

VIII.

Это похоже на старый спор об обрезании. Опять же, если вам кажется, что мы в этом цикле занимаемся бредом, — подумайте о значении обрезания в Библии. Классики религиоведения считали, что обрезание — символическая кастрация, подразумевающая иерархию, где «Главный Мужик» — Бог. Обрезание — несколько гуманизированная версия языческих членовредительств; отметим, что в тюрьме — образцовом «традиционном обществе», где рулят мужики, где гомофобия — норма, при распространенной при этом практике однополого секса, на котором многое держиться в этом социуме, и вообще в ходу «нормальные ценности» — чрезвычайно распространены практики членовредительств: от татуировок до прибивания мошонки. Вообще тюрьма — идеальное место для изучения традиционных обществ. Но есть противоположная точка зрения, цитирую по «Щекотливому субъекту» Жижека: «в своем семинаре о «Тревоге» Лакан отмечает, что еврейская практика обрезания явно не была разновидностью кастрации (как, по-видимому, полагает вульгарный и наивный ассоциативный ряд), а представляла собой, скорее, ее полную противоположность», обрезание — «рана, которая кладет конец всем ранам, исключительная/негативная рана, строго согласующаяся с запретом многообразных языческих порезов». То есть обрезание есть не символическая кастрация, а антикастрация (таким же образом Жертва Христа — не одно их жертвоприношений, а конец жервоприношений, отмена их). Понятно, что христианство и вовсе от буквального обрезания отказывается, говоря о «обрезании сердца». Не такая ли логика со скопчеством? Забегая вперед, не могли бы мы сказать, что в фаллократии всех символически кастрируют, «опускают» («лишают мужского достоинства», ибо оно в полной мере принадлежит Большому Другому, но никому из реальных участников), указывая место в иерархии, а скопчество — «полная противоположность» этого? Поговорим о символической кастрации.

Почему кастрация вводит в социум? В силу логики Эдипова комплекса. В страхе кастрации мальчик отказывается от влечения к матери и, как следствие, от влечения убить отца (отец может его кастрировать). В страхе мальчик отказывается от матери («нарциссизм гениталий» — выражение Фрейда, оказывается сильнее) и «сохраняет» жизнь отца. Так мальчик социализируется, через символическую кастрацию — фантазматическую угрозу кастрации и реальный запрет на инцест. Разрушенный Эдипов комплекс образует сверх-Я, то есть вводит внутрь психики порядок социума, Большого Другого; «могущество фаллоса» уходит от мальчика и остается у отца — но у реального отца его нет, ведь он тоже был символически кастрирован и подчиняется социальному порядку. Таким образом, все могущество фаллоса остается у Большого Другого, у социума как такового; ни у кого из эмпирически существующих людей его нет. Также и инициация есть жесткое испытание, превращающее мальчика в мужчину, в сущности, оно есть «опускание», кастрация, где «достоинство» мальчика отчуждается от него в пользу данного социума и владеть им он может только в силу принадлежности к социуму. Подумайте о подростковых стаях, армии, тюрьме, архаических племенах и о том, что в этих общинах делают с изгоями. В этом суть фаллократии: фаллос, кастрация, насилие, подчинение.

Жижек «Органы без тел»: «Не “кастрация как некое символическое действие” (в том смысле, когда мы говорим, что мы “символические кастрированы”, так как лишены чего-то), но та кастрация, которая происходит по факту того, что мы погружены в символический порядок, что подразумевает наличие символических обязанностей. Кастрация — это разрыв между тем, кем я непосредственно являюсь, и теми символическими обязанностями, которые и наделяют меня “полномочиями”. В таком случае, она не является противоположностью власти, но синонимична ей».

Социум — держатель человеческого достоинства всех своих членов, и коли ты из него выпал, нет у тебя никакого достоинства, ты изгой. Но вся соль в том, что члены социума имеют достоинство в силу принадлежности к социуму, то есть оно «уже всегда» — не их. Дэвид Гребер считает, что честь есть «добавочное достоинство», то есть честь дворян, вельмож и пр. есть человеческое достоинство женщин, рабов и пр., отчужденное в пользу господ, но господ не как конкретных субъектов, а как членов социальной иерархии. Аскет, добровольно исключающий себя из социальной иерархии, не ворует достоинства других: тем самым в глазах иерархии он обесчещен, но для самого себя аскет не передоверяет ни свое, ни других человеческое достоинство

Если режим фаллократии разрушается, то мальчик будет развиваться по «девичьему» пути, пути «содомии» по Розанову. Лакан где-то делает интересное замечание: студенты из колоний перенимают западное бессознательное, то есть для образования определенного типа психики не нужно в реальном детстве что-то реально переживать, это вещи, вменяемые психике обществом. Это замечание много проясняет во фрейдизме, спасет нас от вульгарно-буквального его использования и, соответственно, отводит львиную долю критики от фрейдизма. Тип формирования психики социален, то есть историчен. Другой тип социума даст другой тип психики. Эдипальная схема «не вечна».

Фрейдизм с феминистской стороны критикуют понятно, как: везде фаллосы, очевидно мужская точка зрения, игнорируются женщины. На это мы уже кратко отвечали: пока мы живем в патриархальном обществе, в обществе господства мужчин, такая фаллоцентричная структура просто-напросто отвечает реальности. Фрейдизм фаллоцентричен, ибо фаллоцентрична психика его клиентов, ибо фаллоцентрично общество, где эти клиенты воспитаны и где они получили свои расстройства. Фаллоцентризм — не доктрина, а реальность.

Но рассмотрим это с других сторон. Женские реальности не учитываются в силу угнетения: проблемы угнетенных не рассматриваются (забавным образом это не так: большинство пациентов Фрейда — собственно пациентки, а фаллоцентризм его доктрины, скажем еще раз, идет от социума, где эти пациентки жили; просто их психика была фаллоцентрична). Мужчины наделали так много шума вокруг своего органа, что можно задаться вопросом: сколь же будет шума вокруг женского, когда придет время. Ведь женщине очевидно свойственны проблемы со своим органом те же, что и мужчине со своим, а плюс к тому — проблемность ее оргазма, менструация, ПМС, роды, беременность, кормление. На этом мы могли бы остановиться, если бы не один интересный аспект. Главное, скорее, в том, что активность на стороне мужчины. У него есть возможность бессилия, неудачи. Успех или неуспех секса — успех или неуспех мужчины. Женщина со всей своей сложностью — принципиально пассивна (точнее: может легко быть пассивной и акт все равно произойдет), «успех» самого акта — не от нее зависит. При этом она оценивает, может «осуждать»; активен мужчина, оценивает женщина: вероятно отсюда фокусировка мужчины на фаллосе — из-за возможности неудачи, провала. Неудача — вот основа фаллоцентризма: всегдашняя опасность слабости того органа, который на символическом уровне всесилен. Как заметил Лакан, женщина имеет наслаждение во всесилии мужчины — всесилии, которое заставляет мужчину преподносить себя в качестве господина, с чем он всегда не справляется и показывает свою несостоятельность. Это еще один аспект в теме кастрации. А с точки зрения не самого акта, а его последствий та же мысль будет выглядеть так: отцовство принципиально, ибо материнство биологически очевидно, а отцовство есть культурная реалия, не биологично (символическая кастрация — запрет отцу на инцест с дочерьми).

В лакановской версии психоанализа центральное понятие — это нехватка, и именно в связи с фаллосом (то есть центральна кастрация). Жижек, «Возвышенный объект идеологии»: «Фаллическое означающее является, так сказать, указанием на свою собственную невозможность. В самой своей позитивности оно является означающим «кастрации», то есть собственной нехватки. Так называемые префаллические объекты (грудь, экскременты) являются утерянными объектами, в то время как фаллос не просто утерян, это объект, дающий тело самому наличию некоторой фундаментальной утраты. В фаллосе утрата как таковая получает позитивное существование».

Жижек в «Метастазах удовольствия» пишет: женщина в своей истерии показывает, что она — ничто. Перед этим ничто мужчины впадают в ужас — именно выявлением этого отмечена эпоха рождения психоанализа (то есть началом эмансипации женщин, освобождение ее настоящей «природы» из навязанных гендерных ролей) (221-222 стр.) — нет Женской Тайны, под истерическими маскам женщин — ничто, то есть просто Субъект. То, что известно под ярлыком женского истерического каприза, есть просто чистая форма человеческой субъективности как таковой, желание как таковое, свобода как таковая, следовательно, движение к свободе субъекта есть движение против фаллократии, «к женщине». Вечная Женственность и пр. — мужской фантазм, рожденный страхом различить ничто субъекта — то есть свою собственную суть. «Женщина естественна, то есть омерзительна» — Бодлер.

В полном согласии с христианской антропологией Жижек утверждает, что суть субъекта — ничто, свобода, воля, человек — личность, а не «природа», природой он обладает, но не сводим к ней. И вот эту апофатическую суть субъекта видно прежде всего в женщине, ибо мужчина фаллосом расщеплен на личное и общественное (фаллос — основа социального) и тем самым мужчина дальше от субъекта, его субъективность — жертва социального (224). Расщепление на личное и социальное есть продукт символической кастрации, фаллос есть означающее кастрации, «повешенное» на биологическую реальность пениса (227). То, что мы считаем естественной сексуальностью, есть продукт культурного научения, человеческая сексуальность культурна, социальна; человек не может совокупляться, как животное, нужен дискурс, научение («секспросвет» — хоть от родителей, хоть в школе, хоть в «компании»); человеческая сексуальность рождена вторжением дискурса в ритмы спаривания.

(228) Человеческая сексуальность есть плод короткого замыкания между логически несоединимыми животной сексуальностью и дискурсом; пенис — материальная поддержка фаллического означающего (символической кастрации). То есть сексуальность социально детерминирована; из-за этого существует такая вещь, как «сексуальная мораль», некое пространство свободы в выборе; если бы речь шла только о природе, не было речи о морали, о свободе; забавным образом вся эта современная оргия гендеров доказывает истинность христианства. Ведь если можно выбирать гендер независимо от биологического пола, получается, есть тот, кто выбирает, — есть душа и тело, и душа свободно распоряжается телом. Ссылка же фундаменталистов на «природу» предельно материалистична, «душу», свободу они не учитывают; кроме того, ни о какой «естественности» для христиан не может быть и речи после грехопадения, в коем вся реальность вышла из Замысла Божьего. Короче говоря, есть субъекты со своими влечениями-свободами и есть социальное — та или иная связка влечений-свобод и поскольку есть вообще какая то свобода, можно говорить о этике, а та или иная этика предопределяет тот или иной социум (234). Мужское и женское есть не две половинки Целого, а две неудачи Целого. Есть только один пол, и то, что их таки два, говорит о том, что пол не удался и поэтому на следующем логическом витке — пол только один: мужской, определенный неудачей пола как такового (некоторые Отцы считали, что деление на полы есть результат грехопадения, то есть опять же — неудачи человека) (235). Мужское и женское не две сущности, а две разных модальности одной и той же сущности — чтобы придать женственности мужскому дискурсу достаточно изменить тональность (к нашему разговору о различии типа совокупления и типа влечения) (236). Мужчина подчинен фаллосу, женщина не полностью — потому она и свободней.

Бодрийяр, «Соблазн»: «Перемещение центра тяжести сексуальной мифологии на женское совпадает с переходом от детерминации к общей индетерминации. Женское замещает мужское, но это не значит, что один пол занимает место другого по логике структурной инверсии. Замещение женским означает конец определимого представления пола, перевод во взвешенное состояние закона полового различия. […] Прав Фрейд: существует только одна сексуальность, только одно либидо — мужское. Сексуальность есть эта жесткая, дискриминантная структура, сконцентрированная на фаллосе, кастрации, имени отца, вытеснении. Другой просто не существует. Без толку пытаться вообразить нефаллическую сексуальность, без перегородок и демаркаций.[…] женское вне этой структуры, и так было всегда: в этом секрет силы женского».

Иными словами, фаллократия зиждется на кастрации, а движение от фаллократии есть движение от сексуальности — то есть аскетизм, то есть движение от мужского к женскому, от подчинения к равенству; что мы и так видели в прошлый раз, а сейчас уточняем.

Забавным образом, если фаллократия держится на символической кастрации, то падение фаллократии — мужского порядка, патриархата — приведет к освобождению мужчин и к тому, что они наконец перестанут носиться со своим органом, как с писаной торбой. Как много раз говорили феминистки, падение патриархата выгодно всем, ибо при патриархате угнетены и большинство мужчин, и большинство женщин; в «мужской» иерархии большинство мужчин оказываются «внизу». Движение от фаллократии — есть движение к «женщине», к феминизации и инфантилизации, прочь от «мужчины», к розановской «содомии», к христианским целомудрию, аскетизму, девственности, скопчеству. К прощению, миру, кротости, смирению, любви — этим в высшей степени не «мужским» качествам, и в высшей степени качествам «женским». Сравните идеал викинга — воина и насильника с идеалом монаха, коему запрещены секс и ношение оружия. Христианское противление миру сему с его иерархиями, властью, злобой, христианское выстраивание Царства на психическом уровне приводит к отмене фаллократии, то есть к выведению из-под власти символической кастрации. В этом суть «христианского отвержения сексуальности» — сдвига с позиций гетеросексуального мужчины на позиции женщины и ребенка, на позиции «содомии». Традиционные, патриархальные общества — общества, сформированные грехопадением, — общества иерархии гетеросексуальных мужчин, через символическую кастрацию подсоединенных к социуму. Быть вне этого, быть вне мира сего — значит быть «немного женщинами», аскетами, скопцами. Как замечает Рёскин в «Сезаме и лилиях»: «во все христианские эпохи, отмеченные чистотой нравов или прогрессом, мужчины всегда относились к женщинам с полным подчинением и покорной преданностью».

Импотенция — обнаружение в своей жизни неудачи пола, символической кастрации. Психическая импотенция по Фрейду: уважение к женщине (куртуазия, персонализация, христианизация пола) запирает половое влечение мужчины, ибо только с неуважаемым объектом можно совокупиться, быть в сексе в активной позиции, значит «опустить», унизить того, кто в пассивной; значит выстроить иерархию, структуру подчинения. Феминизм и равноправие действительно «кастрируют» мужчин, ибо мужчина фаллократии — «настоящий мужик», патриархальный мужчина — действительно хочет унизить объект.

Фрейд просто-напросто говорит: нежность, уважительная любовь с фаллической сексуальностью несовместима. «Исламское государство» (организация, запрещенная в РФ) в своем восстании против современности, восстании во имя традиционализма, патриархальных гендерных ролей, религии прославилось массовыми изнасилованиями, рынками наложниц и пр.

Беньямин, «Центральный парк» (стр. 28-29): импотенция — это основа крестного пути мужской сексуальности. Из этой импотенции вырастает привязанность мужчины к ангелическому женскому образу и его фетишизму (то есть чтобы уважать женщину, надо быть немного импотентом — что, заметьте, на уровне житейского опыта очевидно: «настоящий мужик» женщину не уважает) (28). Женские образы Бодлера сладостны, как химеры, ибо они суть проекции его импотенции (куртуазная любовь и сходные феномены (пост)христианских обществ — все от христианского скопчества). А вот переход к «содомии» и «аскетизму»: (49) лесбийская любовь доносит одухотворение до женского чрева. Она водружает в нем знамя с лилиями, как знак чистой любви, не знающей ни беременности, ни семьи. (102): лесбиянка — героиня современности, эротический идеал Бодлера — женщина с мужской твердостью и силой. (102-103) Андрогин — сен-симонитский образ; сен-симонизм (одно из учений христианского социализма, в нем, в частности, была сформулирована идея пролетарской революции) отрекается от семьи, материнства и пр. В утопии мужчина, женщина и ребенок будут освобождены от взаимной эксплуатации (то есть семья не упраздняется, но будут сняты плоды грехопадения) — и в сен-симонизме уже была лесбийская вариация этих мыслей. (106) Капитализм вовлекает женщин в производство, тем самым маскуляризируя ее, — Бодлер был заинтересован этим процессом, но желал лишить его экономических оснований, откуда акцент на лесбиянстве, на сексуальной стороне дела. Так, Беньямин указывает нам, что акцент на сексе в современности есть уход от экономических и вообще глубинных оснований происходящего кризиса сексуальности.

Неудача, кастрация, импотенция — это все частные случаи того, что Лакан называл нехваткой. Эванс Дилан, «Вводный словарь лакановского психоанализа», статья «Бытие»: субъект создан нехваткой бытия, вызывающей желание быть, желание бытия. Лакан, «Еще», стр. 10: «еще» это имя того зияния, где берет свое начало требование любви. Человек — вообще существо, определенное нехваткой, то есть желанием, ибо ведь понятно, что желание есть функция от нехватки. Человек чего-то хочет, то есть ему чего-то не хватает. Не хватает ему самого бытия, ничего в мире его не удовлетворит (исток религии лежит здесь). Сексуальное влечение есть лишь первичная форма сублимации этого антропогенного желания (см. здесь). Фаллократия в своем непристойном секрете символической кастрации — на коем фаллократия и держится — пытается закрыть это зияние, эту онтологическую нехватку, замкнуть субъекта в социум. Замкнуть существо, разомкнутое в бытие желанием. Фаллократия привязывает желание к фаллосу и ассимилирует таким образом желание в себе в акте символической кастрации. Желание, воля, свобода отчуждаются от субъекта в пользу социума. Такова тайна всех традиционных обществ, и тайна эта не случайно открывается в современную эпоху — эпоху христианского свержения фаллократии, разоблачения ее непристойных секретов. Христианский «скопец» разрушает символическую кастрацию: вот где ирония!

У кого и как это открывается? Давайте посмотрим на конкретных примерах: как Достоевский и Розанов стали гениями в неудачах с Аполлинарией Сусловой, а Кьеркегор — в неудаче с Региной Ольсен. Иными словами, посмотрим, как самые тонкие и глубокие христианские мыслители обрели себя в эротической неудаче. Об этом — в следующий раз.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.