Во время Великого поста Православная Церковь обращает внимание на чтения из Ветхого Завета. Книга Екклесиаста не включена в богослужебное употребление, поэтому можно уделить ей особое внимание. Читаем ее и размышляем вместе с библеистом Владимиром Сорокиным.

Кто такой Екклесиаст?

Само слово греческое, оно обозначает проповедника, того, кто говорит в собрании, обычно в собрании синагогальном; соответствующее еврейское слово, кохелет, использовано для еврейского названия книги. Итак, говорящий в собрании, религиозный проповедник, проповедовавший, вероятно, в синагоге.

Но он же сын Давида, царь в Иерусалиме (Еккл 1:1).

Как это совмещается?

На основании первого стиха долгое время никто не сомневался, что книга написана Соломоном, сыном Давида, правившим в стране после смерти Давида, преемником которого Соломон и стал.

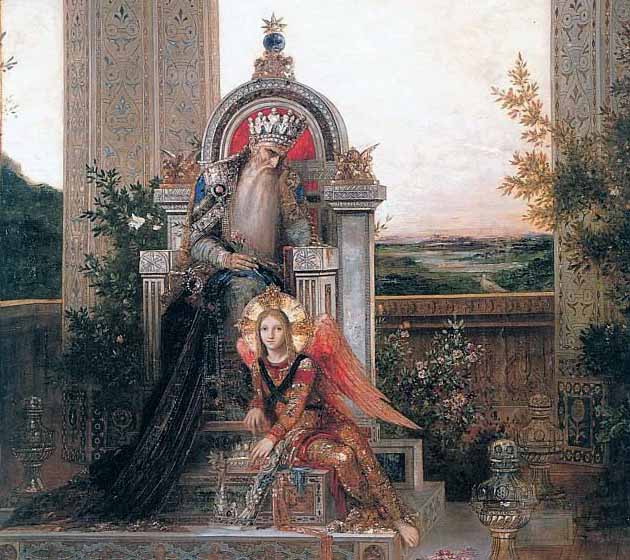

Питер Пауль Рубенс. «Суд Соломона»

Лишь в XX веке, после тщательного анализа текста, стало понятно, что книга написана много позже, вероятнее всего, в IV или III столетии до Р. Х.

Но как же тогда быть с надписанием из первого стиха? Прежде всего, важно иметь в виду, что соответствующее еврейское слово может обозначать не только сына, но и любого из потомков по прямой линии.

Потомки Давида правили в Иерусалиме на протяжении столетий, они занимали иерусалимский престол вплоть до VI века до Р. Х. Впрочем, в IV столетии до Р. Х. Иудея уже не была независимым государством. Независимость она потеряла после вавилонского завоевания во второй половине VI века до Р. Х., после которого наступили десятилетия вавилонского плена. После плена же Иудея так и не восстановила свою независимость, если не считать совсем короткого (по историческим меркам) периода в первой половине II и в начале I столетия до Р. Х., во времена Хасмонеев. Все остальное время Иудея оставалась автономией в составе сначала Персидской империи, а впоследствии эллинистических государств (Египта и Сирии) и Римской империи.

Время написания книги как раз и приходится на эллинистический период, когда после походов Александра Македонского Европа и Ближний Восток изменились быстро и необратимо. Иудея в это время была еврейской автономией, входившей в состав какого-то из эллинистических государств — Египта или Сирии. Поскольку точное время написания книги неизвестно, а Иудея в ходе многочисленных войн между этими государствами переходила из рук в руки, сказать, где именно она появилась — в Египте или в Сирии, с точностью невозможно.

Впрочем, сама Иудея при переходе из одних рук в другие особенно не менялась. Она оставалась все той же автономией с иерократической формой правления, которая установилась здесь после реформ Ездры в середине V века до Р. Х., еще в персидские времена. После этой реформы законы Торы, изложенные в Пятикнижии, стали законом страны, а во главе области встал первосвященник, глава храмовой общины Иерусалима.

Сам первосвященник, впрочем, повседневными административными делами не занимался, на нем лежала ответственность лишь за общеполитическое руководство. Для административных дел у него обычно был помощник, которого в эллинистические времена называли по-гречески этнархом, «правителем народа».

Вероятно, автор книги и был таким этнархом, потому-то он и мог по праву назвать себя «царем в Иерусалиме». Полномочия его были очень велики, он был вторым лицом в Иудее после первосвященника.

Вполне возможно, что человек этот был из потомков Давида и, стало быть, мог назвать себя его сыном — в широком смысле слова, имея в виду тот факт, что Давид был его прямым предком. В таком контексте понятными становятся и искания Екклесиаста, и те возможности, которые у него были.

С чего начинается поиск Екклесиаста?

Почему вообще он стал задумываться о вещах, над которыми обычно ломают головы философы и религиозные мыслители?

В книге нет прямого ответа на этот вопрос. В ней мы находим уже Екклесиаста-искателя, озабоченного вопросом о смысле жизни и о природе бытия.

Едва ли, впрочем, в это время он был активным прихожанином Синагоги или, тем более синагогальным проповедником. Надо признать, что размышления, которыми наполнена Книга Екклесиаста, большинству религиозных людей показались бы как минимум не слишком благочестивыми. О Боге там, правда, кое-что есть, но совсем не так много, да и это оказывается довольно далеко от обычных представлений верующих людей о Боге.

Коротко говоря, в это время Екклесиаст убежден, что к Богу вообще лучше лишний раз не обращаться, а если и обращаться, то как к высокому начальству, с которым надо вести себя крайне аккуратно и всегда думать, что и как говоришь, и не спешить с обещаниями (Еккл 5:1–6). Лишь в самом конце книги звучит нечто такое, что могло бы прозвучать из уст проповедника (Еккл 12:13–14), но это, судя по общей композиции книги, прозвучало существенно позднее, когда Екклесиаст был уже совсем другим человеком.

Возможно, тут в двух словах изложена суть того, о чем Екклесиаст говорил уже после настоящего обращения, когда Бог для него открылся не как «самый большой начальник», а как Тот, Кто всегда рядом и Кого находишь в глубине собственного сердца.

Как видно, Екклесиаст прошел свой путь к Богу, и путь этот оказался непростым.

Оно, впрочем, и неудивительно: судя по всему, Екклесиаст рос в среде не особенно религиозной. Конечно, в те времена в Иудее формально верующими были все, по крайней мере, если вести речь о еврейской среде. Еврей, порвавший с Синагогой и с иудаизмом, был в те времена просто немыслим, он в этом случае фактически вообще переставал быть евреем. Еврейство вне религиозной идентичности было тогда невозможным.

Это, однако, вовсе не делало всех евреев одинаково приверженными Синагоге. Так, представители храмового священства (особенно верхушка) вообще не считали синагогальную традицию духовно вполне адекватной; они думали, что в ней накопилось слишком много такого, что основано не столько на тексте Торы, сколько на народных преданиях и на пророческой традиции, к которой священство относилось сдержанно.

Да и вообще в среде священнической и аристократической религиозность была выражена куда менее ярко, чем в среднем классе, представители которого как раз и составляли синагогальное ядро.

Разумеется, священство было достаточно строгим в том, что касалось Храма и храмовых правил, но в целом, когда дело касалось религии, священники, как и представители аристократических кругов, были обычно куда более либеральны, чем синагогальные активисты.

Что до Синагоги, то тут главной опорой были горожане среднего класса, а иногда и те, кто до середины не дотягивал, прежде всего материально. Они были своего рода синагогальной религиозной элитой, именно из этой среды впоследствии вышло активное ядро тех религиозных братств, о которых мы знаем из евангельских текстов, где они известны под именем фарисеев. Они были опорой всякой синагоги, беря на себя все: и образовательную деятельность, и миссионерство, и то, что сегодня мы назвали бы каритативным служением.

Неудивительно, что именно они и считали себя своего рода элитой, избранными, ради которых в конце концов и придет в этот мир Мессия.

Что же до аристократии и чиновничества, то они были от этой среды достаточно далеки. Разумеется, по большим праздникам в синагогу приходили все без исключения, но то были большие (и веселые) праздники, когда каждый считал уместным и правильным вспомнить и о Боге, и о собственной причастности к народу Божию. В остальное же время ни аристократия, ни чиновничество особым усердием к Синагоге не отличались. Вероятно, именно в этой аристократической среде и рос Екклесиаст, там формировались его привычки и его ценностная система.

Надо признать, что общая ситуация вокруг Иудеи и в мире вообще не особо способствовала в те времена сколько-нибудь глубокому и серьезному интересу к религии. Это была эллинистическая эпоха, эпоха ценностного, поведенческого и мировоззренческого релятивизма.

Походы Александра Македонского приобщили доселе более-менее провинциальную и даже патриархальную (в некоторых своих частях) Грецию к огромному, разнообразному и уже довольно далекому тогда от традиционализма миру Ближнего Востока. Сам Александр, впрочем, дошел даже до Индии, воссоединив тем самым пространство, охваченное путями сообщения своей эпохи (а пути эти протягивались уже тогда от Греции через Персидскую империю до индийских государств, с которыми Месопотамия торговала еще во времена Шумера); но Индия в конце концов осталась культурно независимой, хоть и связанной с ближневосточным миром, а вот Греция с этого времени становится его неотъемлемой частью.

Греческий язык распространяется по Малой Азии, вытесняя остатки местных наречий, проникая попутно в Месопотамию и в Египет. Впрочем, в Египте, как и в Месопотамии, ему удается завоевать лишь столицы, новооснованные столицы наподобие египетской Александрии или сирийской Селевкии; тут смешанное и со значительной греческой составляющей население переходит на греческий как на язык новой культуры прежде всего; провинция же продолжает (как в Египте, так и в Сирии) говорить на старом языке и поклоняться старым богам. Вплоть до конца византийской эпохи ни Сирия, ни Египет так и не перешли до конца на греческий: Сирия продолжала говорить по-сирийски, а Египет по-коптски (т. е. по-египетски) вплоть до арабского завоевания в VIII в. по Р. Х. Сирия, впрочем, в эллинистические времена говорила не по-сирийски, а еще покамест по-арамейски, и на этом же языке говорила Иудея, хотя и греческий там, конечно же, был известен: к III в. до Р. Х. греческий стал уже языком образованных людей, языком той всемирной культуры, которая объединила всех, даже тех, для кого она так и не стала по-настоящему своей.

На Восток в это время хлынул поток новых текстов и новых идей, идей философских по преимуществу, равно, как и новых образов, связанных с греческой литературой. Вместе с ними хлынули туда и достижения новейшей цивилизации, от театров и гимнасиев до лупанариев, притом, что пользоваться этими благами избирательно было никак невозможно: как бывало нередко в истории человечества, все блага цивилизации шли, так сказать, одним пакетом.

Впрочем, движение не было односторонним: с Востока на Запад при этом шли тексты и идеи иного рода, больше всего напоминающие теософию нового и новейшего времени. Оно было и понятно: традиционная греческая религиозность фактически уже умерла, в Олимпийских богов верили уже мало и только где-нибудь в греческой же глубинке, а греческая философия духовно измельчала и, по сути, начала уже вырождаться. Если для Сократа, для Платона и, быть может, даже для Аристотеля философия была еще путем жизни, то для философов III века до Р. Х., за редкими исключениями, она превратилась просто в кафедральную дисциплину, в предмет, который они преподавали в риторских школах, чтобы этим преподаванием заработать себе на жизнь.

Восток между тем манил греческого читателя религиозной экзотикой таинственных культов, суливших тайное знание и раскрытие в человеке таинственных сил, способных превратить его в сверхчеловека. Спрос рождает предложение, и в эллинистические времена на Востоке начинают появляться и распространяться тексты наподобие трактатов Гермеса Трисмегиста или полулегендарного вавилонского жреца Бероса, где (разумеется, уже по-гречески) изложены все (или, по крайней мере, основные) тайны египетской или вавилонской религии, включая, конечно же, самую настоящую, самую подлинную эзотерическую традицию египетских или вавилонских жрецов. Такого рода тексты становились своего рода религиозным эрзацем, суррогатом, заменявшим собой подлинную духовную традицию.

Все это, разумеется, было известно и в Иудее, определяя в некоторых кругах отношение к религии и к религиозным исканиям. Тут, впрочем, надо было иметь в виду Синагогу, ядро которой оставалось довольно-таки неподатливым для новых веяний. Конечно, никто не собирался полностью отгораживаться от всего, что шло с греческого или эллинизированного Запада (это было бы и невозможно); но многие призывали к осторожности в том, что касается заимствований, особенно когда дело касалось вышеперечисленных цивилизационных достижений. Надо, впрочем, признать, что многие готовы были отказаться не только от лупанариев, но и от театров, считая их почти столь же неблагочестивыми, и тут именно Синагога занимала обычно самую крайнюю позицию и протестовала наиболее решительно.

Соответственно, те, кому достижения цивилизации (речь, разумеется, идет исключительно о театрах) были дороги, склонны были видеть в Синагоге силу скорее реакционную, чем прогрессивную. Тут, между прочим, немалую роль играло и социальное положение: среднему классу Иерусалима было мало дела до театров и стадионов, что отличало их от их собратьев из Афин, Коринфа или Эфеса; не исключено, впрочем, что в Афинах по крайней мере большую роль играла традиционная выдача денег на посещение театра всем желающим его посетить гражданам. Такие льготы сделали посещение театра во многих греческих городах массовым развлечением, а посещение стадионов было там популярным всегда.

Что до восточных городов, включая Иерусалим, то там подобного рода затеи воспринимались как экзотика, как развлечение для богатых и (если говорить об Иерусалиме) не самых благочестивых горожан.

Неудивительно, что средний класс Иерусалима и в целом Иудеи был тут скорее на стороне Синагоги: зачем было им поощрять развлечения богатой и избалованной верхушки? Аристократия между тем в свою очередь смотрела на тех, кто «противился прогрессу», как на людей недалеких и отсталых, как на упрямых консерваторов, чья позиция мешает остальным (передовым и прогрессивным) спокойно развлекаться и вообще жить, как им нравится.

В конце концов компромиссный вариант был найден, и в новых кварталах города понемногу стали появляться и театры, и стадионы, но взаимное несколько пренебрежительное отношение сохранилось. Что до Екклесиаста, то он, скорее всего, рос в среде передовой и прогрессивной, а потому на Синагогу и на все, с ней связанное, смотрел, наверное, примерно так, как смотрим мы на старый фамильный буфет или что-то подобное: старый, не особо удобный, в современный интерьер не вписывается, но… фамильное наследие, и этим все сказано.

Такое отношение вполне сочетается с представлениями о Боге как о «самом большом начальнике», которое, как мы видели, было свойственно Екклесиасту в начале его духовных исканий.

Что же произошло и почему Екклесиаст стал задаваться вопросами, в его окружении не самыми популярными? Чего ему вдруг стало не хватать в его прежней жизни?

Есть такое явление, как кризис среднего возраста, хорошо описанное в современной психологической литературе. Он охватывает человека обычно между тридцатью и сорока годами, нередко на пике карьеры, когда многое уже достигнуто, но немало еще можно и успеть, если не останавливаться на достигнутом. Человек же, наоборот, именно останавливается, останавливается в растерянности, вызванной нередко исключительно внутренними причинами — внешне ведь все у него идет хорошо.

Собственно, и у Екклесиаста карьера явно удалась: дойти до должности этнарха удавалось далеко не каждому.

Кризис среднего возраста — внутренний, он связан с неожиданным сломом прежде всего той ценностной системы, которой человек руководствовался до сих пор. Впрочем, слом этот едва ли можно считать злом: тут ведь речь идет о переоценке ценностей, о ситуации, когда человек вдруг, часто совершенно неожиданно для себя, понимает, что ценности-то были ненастоящие, что он к ним пришел не сам, а просто позаимствовал их в готовом виде у кого-то, чаще всего у окружающих, всегда готовых поделиться чем-нибудь тривиальным и шаблонным. И вот теперь шаблон дает трещину, а человек сколько-нибудь волевой и внутренне цельный не станет играть мелодию своей жизни на разбитом или сломанном музыкальном инструменте.

Екклесиаст же, судя по его книге, был человеком достаточно цельным и решительным, чтобы не обманывать себя и не прятать голову в песок. Он прямо говорит о том, к каким выводам пришел, и не пытается приукрашивать открывшуюся ему картину, нарисованную в первой же главе (Еккл 1:2–11).

Мир оказался бессмысленным, и Екклесиаст, когда это понял, не пытается ничего скрывать ни от себя, ни от других. Лучше горькая правда, чем утешительный самообман. Сдался, однако, Екклесиаст далеко не сразу. Он пробовал и забыться в безумном веселье (Еккл 2:1–3), и создать свой, идеальный мир, где можно было бы найти какой-то смысл жизни (Еккл 2:4–11), но все оказалось тщетно: смысл по-прежнему ускользал. Разгульное веселье и внешняя активность обманули; надо было искать чего-то другого, и Екклесиаст погружается в поиск.