90-е называют временем православного возрождения — но оно было скорее возрождением внешнего влияния Церкви, храмостроительства и пр. Настоящим же, духовным возрождением православия, временем духовного возвращения в Церковь были 70-е, позднесоветское время — эпоха христианизации интеллигенции, расцвета богословского, философского, поэтического, музыкального, кинематографического

Владимир Мартынов — выдающийся композитор и мыслитель, православный творец, стоящий на передних рубежах современной музыки и философии. В книге «Автоархеология. 1978-1998» он описывает позднесоветскую Касталию: пространство, где люди занимались музыкальным андеграундом, духовными поисками, философией, поэзией, литературой и пр. — даже не в антисоветском ключе, а как бы вообще не замечая СССР. Как оказалось, «Касталия» была возможной только в специфически советских условиях, в 90-е она исчезла.

В этой книге Мартынов описывает свое обращение к вере и вообще позднесоветское православие, свой отказ от «музыки» и обращение к богослужебному пению, изыскания в области знаменного пения, преподавание в Московской Духовной Академии и пр. Удивительно интересный рассказ, при том сопровожденный нетривиальными философскими и богословскими комментариями. Так Мартынов описывает конец позднесоветско-православной Касталии:

«Вот я всё пишу о том, что за время перестройки и особенно в 1990-е годы Церковь сильно переменилась и что она стала совсем другой, но почему-то я ничего не пишу о том, что за это же самое время я сам сильно переменился и что я стал совсем другим. А ведь я действительно сильно переменился и стал совсем другим. Когда в конце 1970-х годов я пришел в Церковь, моя вера была горячей и пламенной, а к концу 1990-х годов она стала какой-то разжиженной и теплохладной».

«Будучи наиболее радикальным и даже предельным жестом культуры, он [советский концептуализм] вместе с тем был не в состоянии пробить скорлупу самой культуры. Концептуализм застрял в некоем предбаннике между культурой и Церковью и из-за своей вербально-культурологической зависимости не мог позволить себе даже мысли о том, чтобы проникнуть в центр циклона [Церковь], где мне однажды довелось побывать. К тому же к концу 1970-х годов обстановка, породившая московский концептуализм и какое-то время подпитывавшая его, начала заметно меняться. Об этом достаточно выразительно пишет Ирина Нахова: «К началу 1980-х годов нарастала усталость. Брежневская беспросветность и стагнация наваливались чернотой депрессий, и казалось, что это конец и все возможное уже осуществлено или исчерпано. Начало 1980-х, на мой взгляд, было самым беспросветным временем. И поэтому те, кто уехал, казались нам счастливыми. А потом началась перестройка, и теплое время романтического коммунального существования в одночасье завершилось. Повеяло холодом рыночных отношений».

Судя по этим словам, мне удалось покинуть пространство культуры под самый занавес, когда сумерки культуры сменились совершенно откровенной ночью. Но в отличие от большинства упоминаемых Ириной Наховой уехавших счастливчиков у меня не было никаких иллюзий по поводу географических перемещений, ибо в то время я был абсолютно уверен в том, что здесь речь должна идти не о какой-то региональной ночи, имеющей место только на территории Советского Союза, но о ночи мировой, от которой не могут спасти никакие географические перемещения и никакие смены культурных декораций. И действительно, какой смысл было уезжать в другие страны и менять культурные декорации, если сама культура превратилась для меня в пустую безжизненную декорацию, в которой давно уже не происходит никакого действия? Вот почему я четко понимал, что мне нужно как можно скорее покинуть пространство культуры [и войти в пространство Церкви], и вот почему, покидая его, я практически не испытывал ни сомнений, ни сожалений».

Владимир Бибихин — может быть, главный из русских философов вообще, творец удивительной мысли, где русский язык достигает невиданных прежде глубины и красоты. Он сформировался как раз в позднесоветские времена. Его книга «А. Ф. Лосев. С. С. Аверинцев» собрала в себе записи о двух знаковых фигурах того времени: прекрасное свидетельство о позднесоветско-православной Касталии, о интеллектуальном расцвете православной мысли в 70-х: один христианский мыслитель о двух других христианских мыслителях. Вот из Лосева:

«В смысле марксизма век еще более настырный. Я Маркса и Ленина цитирую. Но сказать, что всё сводится на экономику, что мысль есть истечение мозга, как Сталин, — этого у меня ты не найдешь. Есть что-то содержательное в том, что они называют базисом. Но в надстройке может быть такое, чего экономика не признает. Православная церковь не надстройка над социализмом. Что, Лосев пользуется марксизмом? Да, пользуется, очень сильно. Но разделяет ли он крайности, вульгаризм 20-х годов? Нет. А то, что корреляция существует между экономическим и духовным, от этого меня не переубедят ни Гегель, ни Платон. Как же я среди террористического марксизма мог соблюдать чистоту мысли, а Топоров, Иванов не могут?

А что ты думаешь, Ленин ведь тоже только так и думает, что красота и добро одно и то же. У него тоже греческое понимание. В этом он совпадает с Достоевским, красота спасет мир! Античность, конечно, остается непревзойденной. У античных здравый подход. Теперь рознятся все, каждый занят в своей области. А марксизм сейчас? Он тоже объединяет моральное и эстетическое. Всё моральное эстетично. Эстетика без морали — разврат, а мораль без эстетики — скучища.

У меня вся античность продумана в социологическом, историческом плане. Матриархат, патриархат, афинское государство, падение полисной системы — всё у меня проанализировано. Я могу похвалиться, что я один проработал всю эту махину в марксистском духе. Какой-нибудь Петров, есть такой, — они дуют по старым установкам».

«Литературу Духовная академия собирала только моралистическую; было, например, тридцать томов Иоанна Златоуста. Он человек политически, общественно и морально настроенный. Платонические вещи в Академии тоже пробивались, но опять же нажимали на мораль, толковали Платона моралисты, и так было все последние 20–30 лет. А классическая православная мысль, Дионисий, Максим Исповедник, Симеон Новый Богослов, исихасты, — эту линию начали за пять минут до революции восстанавливать, но уже поздно было, поздно спохватились. До того Феофан задавал тон, я его не люблю. Он все умные вещи выкидывал из переводов, заботился, как бы монахи в прелесть не впали. Унылая моралистика. Умные деятели были не в моде. Это же ведь просто срам, что не могли Ареопагитики издать. Ведь четыре было духовных академии! Нет… Не хватило ума».

Об Аверинцеве:

«Померанц: Аверинцев предсказывал ему, что «православие или переменится, или погибнет». Брагинская: любой образец аверинцевского текста был живым; сейчас вместе с ним эпоха закончилась, и нам надо взять от его наследия с собой многое, и веру в добро, «в дороге пригодится», сказала она значительно. Микушевич: не тягостен ли научный атеизм, спросил он однажды Аверинцева, и услышал в ответ, что хуже станет, когда теперешние научные атеисты нас будут учить православию. Не потому ли, что так и случилось, он уехал от нас, рискованно догадался Владимир Борисович».

А. Ф. Лосев — великий мыслитель, сформированный еще в Серебряном веке, в досоветской России. Он, к счастью, жил долго и в 70-х был одной из центральных фигур на интеллектуальном ландшафте СССР. Христианский мыслитель, исследователь античной философии, создатель своей оригинальной концепции (концепций) — как ему было работать в условиях обязательности «диамата»? Надо было быть «марксистом», надо было камуфлировать свою православную, оригинальную мысль в советский официоз.

Но не все так просто: Лосев всегда уделял много внимания социальной проблематике, всегда был «марксистом» (в не «диаматовском», конечно, понимании). Главное его творение поздних лет — «История античной эстетики» — грандиозное восьмитомное исследование об античной культуре. Гениальная книга, далеко выходящая за рамки исследований Античности (хотя в этом, конечно, она — абсолютная классика): как вообще исследовать культуру и историю? по каким законам они развиваются?

Особо отметим последний, итоговый том грандиозного исследования Лосева. Он посвящен двум задачам. Первая: описать последнюю стадию античной мысли, именно ее переход в средневековую, слом Античности и формирование совершенно новой эстетики — христианской. Таковы уже вполне христианские направления: патристика Востока и Запада и «переходные», «синтетические» формы: халдеизм, герметизм, гностицизм. Лосев прочитал Античность как по-разному развернутую интуицию тела. Христианство, по Лосеву, исходит из кардинально другой интуиции — личности. Вот смене старой интуиции тела на новую интуицию личности и посвящен последний том ИАЭ: «Вся история тринитарного вопроса в течение первых четырех веков […] сводится к борьбе античного и средневекового мировоззрений и дает огромное количество примеров самого разнообразного переплетения обоих этих мировоззрений. Античность — это принцип вещи, тела, природы и, в конце концов, чувственно-материального космоса, в то время как христианство — это принцип личности, общества, истории или, конкретнее говоря, сотворения космоса сверхкосмической личностью, общее грехопадение и первородный грех и спасение греховного мира при помощи опять-таки чисто личностного богочеловечества. Этим переплетением природы и личности как раз и наполнена вся история тринитарного вопроса в первые четыре века новой эры».

Вторая задача восьмого тома — подвести итог вообще всей «эпопее», в этом смысле «Итоги» можно считать чем-то вроде конспекта ИАЭ, все основные «сюжеты» здесь есть (но и при решении этой, второй, задачи, Лосев не перестает иметь в виду христианство). Даются итоговые формулировки, строится целостная картина античной эстетики как таковой, система ее категорий как кратко в ее истории, так и по существу дела (здесь же дается и определение: «античная эстетика и античная философия есть одно и то же»). Античная эстетика есть видение мира как тела, или чуть шире — как театральной постановки. Помимо прочего, Лосев здесь дает свою «марксистскую» трактовку Античности (кто-то шутил, что Лосев — единственный искренний советский марксист), сводящуюся к формуле «рабовладения как ведущего принципа античного мышления», откуда следует, что античный космос не только тело и совокупность тел, устроенная как театр, но и рабовладельческий полис, вечный концлагерь господ и рабов (этот то полис и сокрушило христианство, откуда и характерные для христианского мира склонность к преобразованиям, реформам и революции, преобразовательный характер европейской философии, и, помимо прочего, — техника и капитал).

«Подлинная новость наступила только тогда, когда вместо раба-вещи выступила свободная личность, которая в своем предельном обобщении давала уже не чувственно-материальный и космологический абсолют, но абсолют личности, не только стоящий выше чувственно-материального космоса, но и впервые создающий этот последний, причем для достижения своих собственных, неисповедимых целей. То был уже не чувственно-материальный пантеизм, но абсолютно-личностный монотеизм, то есть такая религиозная система, как иудаизм, христианство или ислам. Только здесь прервалась тысячелетняя красота чувственно-материального космоса, и только тут мыслители перестали радоваться вечному круговращению вещества в природе и стали страдать о всеобщем космическом грехопадении».

Наверное, не стоит говорить, что по масштабу, систематичности, продуманности, эрудиции, широте материала, глубине обобщений, смелости и оригинальности мысли лосевскую историю античной эстетики мало с чем можно сравнить. Учитывая то, что Античность всегда стояла в центре работы Лосева, а главным его интересом было построить христианскую философию, то «Итоги тысячелетнего развития» можно считать завершающим трудом не только ИАЭ, но и вообще всего лосевского творчества, суммирующим более чем полувековую работу философа.

Аверинцев — еще одна великая фигура, порожденная тем временем. Блестящий филолог, мыслитель, человек ясного, трезвого ума, мастер чистой, увлекательной эссеистической прозы.

«Поэтика ранневизантийской литературы» С. С. Аверинцева — аналог лосевской ИАЭ, знаковая книга христианского (или вообще гуманитарного) возрождения в СССР 70-х гг. Многие и многие люди прикоснулись к сокровищам православия через эту книгу, многие пришли к вере.

Это объяснимо двумя факторами. С одной стороны, «Поэтика ранневизантийской литературы» — образцовая монография по культурологии, одна из вершин гуманитаристики того времени (притом, что тогда был блестящий взлет гуманитарных наук). С другой стороны, «Поэтика ранневизантийской литературы» (что типично для Аверинцева) в стиле культурологического исследования великолепно, ярко и глубоко передает мысль Святых Отцов (ведь, собственно, «ранневизантийская литература» в большей своей части и есть литература Святых Отцов), красоту и глубину православной веры. Это открытие святоотеческой письменности нельзя было не заметить на фоне советской действительности, выдохшегося «научного» атеизма.

«Поэтику ранневизантийской литературы» составил ряд очерков, каждый из которых посвящен тому или иному принципу ранневизантийской поэтики. Широту «Поэтики ранневизантийской литературы» частично, может быть, покажут названия этих очерков: «Бытие как совершенство — Красота как бытие», «Унижение и достоинство Человека», «Порядок космоса и порядок истории», «Знак, знамя, знамение», «Мир как загадка и разгадка», «Мир как школа», «Слово и книга», «Согласие в несогласии», «Рождение рифмы из духа греческой диалектики».

Хоружий — друг и соратник Бибихина. Он развивал «синергийную антропологию», экспликацию православной догматики и аскетики в постмодернистскую эпоху, цельную философскую систему, основанную на аутентичном православном видении в форме современной мысли, отвечающей на ее вызовы. Хоружий так описывает одну из своих книг:

«Диптих безмолвия» — книга, написанная в 1978 г., не могла быть раньше опубликована в нашей стране, но жила в самиздате. В ней развивается традиция русской религиозной мысли, основанная крупнейшими русскими философами — Соловьевым, Бердяевым, Флоренским. Автор привлекает в орбиту философии новое содержание, заключенное в опыте монашеской традиции исихазма или священнобезмолвия. Эта древняя византийская традиция нашла вторую родину на Руси и глубоко повлияла на весь облик и склад российской культуры. Цель автора — понять корни и суть этого влияния, раскрыв образ человека, таящийся в мистике подвижников-исихастов.

Древний образ оказывается современен и свеж, подсказывая новые философские решения и помогая по-новому взглянуть на многие черты, многие проблемы сегодняшнего человека и общества.

Это небольшое сочинение — из двух частей, которые разными средствами — именно, богословскими в первой части и философскими во второй — стремятся осуществить одно и то же: раскрыть в главных чертах те представления о человеке, что были выработаны в православной духовной традиции и в первую очередь в духовной практике Православия. Материалом и почвой для такого раскрытия нам служит, разумеется, история православной духовности, данные и свидетельства, накопленные в православном богословии, в мистике, в подвижничестве… Однако задачи и цели нашей работы, мотивы, вызвавшие ее появление на свет, далеки от мотивов и целей исторического исследования. Главным стимулом нашей работы постоянно служило одно коренное убеждение: убеждение в том, что в православной духовности — и притом, по преимуществу, в «практических» ее разделах, в мистике и подвижничестве скорее, нежели в богословии и догматике — кроется особый и цельный взгляд на человека, на его назначение и на пути реализации этого назначения; кроется поистине целая опытная антропология, сложившееся учение о человеке в его непреходящем существе».

Татьяна Горичева — традиционно-церковный мыслитель, при этом участница советского феминистского движения, мыслитель, работающий с постмодернистской проблематикой: соотношение бывшее возможным в СССР, и к сожалению, ставшее «странным» сейчас.

«Православие и постмодернизм» — небольшая книжка Горичевой. Здесь традиционная церковность соединяется с прекрасным знанием/пониманием современной философии. Эта книга — скорее собрание фрагментов о современной ситуации, нежели чем цельная православная концепция постмодерна и ответа на него. Тем не менее связующую нить можно выделить следующим образом. Постмодернизм — такое углубление атеизма, где он диалектически перепадает в открытие Другого, Святого; скорее уже не атеизм, нигилизм и материализм, а постатеизм, постнигилизм и постматериализм. Это не означает, что постмодернизм возвращается к религии. Скорее можно сказать, что постмодернизм создает условия возможности такового возвращения (и к вере в том или ином виде тогда возвращалась советская интеллигенция на Востоке и передовые постмодернистские мыслители на Западе; западный капитализм и советский социализм суть два варианта атеистического модерна, оказавшегося мертвящим для человека). Что в Православии соответствует запросу постмодернизма на Другое и Святое? Где смыкаются эти два концепта? — в юродстве. Святость юродства — это как бы «православный постмодернизм», способный ответить на лучшие чаяния постмодернизма и тем преодолеть его.

И, конечно, священник Александр Мень, символ позднесоветского возрождения православия — православия «просвещенного», «образованного», «интеллигентного» — и именно поэтому подлинно православного, церковного.

«Сын Человеческий» — главная книга отца Александра Меня, донесшая до оболваненных советских людей Благую Весть. «Сын Человеческий» — до сих пор одна из лучших книг для знакомства с Новым Заветом (в сущности, книга отца Александра носит научно-популярный характер) не только для христиан, но и для людей других вер, агностиков и атеистов.

В «Сыне Человеческом» отец Александр Мень стремится ясно и правдиво воссоздать евангельскую эпоху, донести до читателя образ Иисуса из Назарета таким, как Его видели современники. «Сын Человеческий» помогает лучше понять Евангелия, содержит богатые научные приложения, укрепляющие веру.

«Сын Человеческий» — по сути, сводное изложение четырех Евангелий с привлечением богатого материала (лучшие комментарии и другие литературные источники — в библиографии указано 675 наименований), выполненное в художественной форме.

Наталья Трауберг — выдающаяся переводчица, деятель русской христианской культуры и общественности советских и постсоветских лет. Трауберг была знакома (работала, дружила, общалась) с такими христианами тех лет, как отец Александр Мень, отец Георгий Чистяков, Сергей Аверинцев, Владимир Бибихин. Но главное, что сделала Наталья Трауберг для русского христианского сознания, это «ретрансляция тех западных проявлений христианской культуры, с которыми действительно было важно познакомиться русскому обществу конца XX века», как формулирует Андрей Десницкий. В этом сборнике мы попытались собрать ее многочисленные эссе и интервью.

Ольга Седакова, как думают многие, главный поэт мира последних десятилетий. И тоже — дитя советско-православной Касталии. Я не умею описывать поэзию, поэтому, может быть, так: свет, святость, красота, святость, совершенство, нежность, благодарность, смирение, прощение…

Вот, например:

Похвалим нашу землю,

похвалим луну на воде,

то, что ни с кем и со всеми,

что нигде и везде —

величиной с око ласточки,

с крошку сухого хлеба,

с лестницу на крыльях бабочки,

с лестницу, кинутую с неба.

Не только беда и жалость —

сердцу моему узда,

но то, что улыбалась

чудесная вода.

Похвалим веток бесценных, темных

купанье в живом стекле

и духов всех, бессонных

над каждым зерном в земле.

И то, что есть награда,

что есть преграда для зла,

что, как садовник у сада, —

у земли хвала.

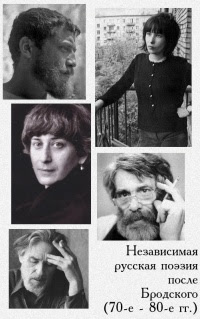

Слушайте ее стихи в авторском исполнении здесь. Седакова была не единственным выдающимся поэтом, появившимся в 70-е. О некоторых из них она рассказывает в лекциях «Независимая русская поэзия после Бродского (70–80-е гг.)»: Аронзоне, Шварц, Айги, Кривулине.

Тимур Кибиров — еще один выдающийся поэт, совсем правда другой манеры: концептуалист, постмодернист (и к православию он приходит уже в постсоветские времена, хотя как поэт формируется в советские, и так, вопреки Мартынову, концептуализм таки добрался до «пространства Церкви»).

«…миру явилась едва ли не лучшая (и уж точно самая цельная и стройная) книга Тимура Кибирова… Ее одной хватило бы на оправдание современной словесности», — писал Андрей Немзер о «Греко- и римско-кафолических песенках и потешках» Кибирова.

Действительно, «Песенки и потешки» — одно из самых оригинальных, своеобразных, мощных да и просто — прекрасных поэтических достижений последних лет. И, как убедится читатель, — одно из самых живых и аутентичных христианских высказываний.

Богословие, философия, филология, поэзия, а вот и кино: Андрей Тарковский — может быть, величайший кинорежиссер всех времен и тоже — порождение позднесоветско-православной Касталии. Советская, атеистическая культура породила «Андрея Рублева», а что схожее по значению породила «православная» постсоветская культура? Тарковский писал о своем «Рублеве»:

«Меня интересовало: исследование характера поэтического дара великого русского живописца. На примере Рублева мне хотелось исследовать вопрос психологии творчества и исследовать душевное состояние и гражданские чувства художника, создающего духовные ценности непреходящего значения. Этот фильм должен был рассказать о том, как народная тоска по братству в эпоху диких междоусобиц и татарского ига родила гениальную “Троицу”, то есть идеал братства, любви и тихой святости. Это было основным в идейно-художественной концепции сценария. Он состоял из отдельных эпизодов-новелл, в которых мы не всегда видим самого Андрея Рублева. Но в этих случаях должна была ощущаться жизнь его духа, дыхание атмосферы, формирующей его отношение к миру. Новеллы эти связаны не традиционной хронологической линией, а внутренней поэтической логикой необходимости для Рублева написать свою знаменитую “Троицу”. Эта логика приводит к единству эпизодов, из которых каждому сообщены особый сюжет и собственная мысль. Они развивают друг друга, внутренне сталкиваясь между собой. Но столкновения эти в сценарной последовательности должны были возникнуть в соответствии с поэтической логикой, как образное проявление противоречий и сложности жизни и творчества… В историческом аспекте фильм хотелось сделать так, как если бы мы рассказывали о нашем современнике. А для этого необходимо было видеть в исторических фактах, персонажах, в остатках материальной культуры не повод для будущих памятников, а нечто жизненное, дышащее, даже обыденное».

А вот и музыка: кроме упоминавшегося Мартынова позднесоветское время породило целую плеяду выдающихся композиторов, которым было не чуждо христианство, например:

— Альфред Шнитке создал в советские времена Концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекского из «Книги скорбных песнопений».

— Арво Пярт в те же советские времена создал «На реках вавилонских» (псалом 136) , для солистов или хора и органа или ансамбля.

Можно было бы продолжать, но обратимся к массовой музыке: позднесоветское время — время зарождения и расцвета русского рока, где христианство играло не малую роль. Этому была посвящена одна из наших подборок.

«“Несвятые святые” и другие рассказы», наверное, самая знаменитая православная книга наших дней и посвящена как раз позднесоветскому православию. Ее составили короткие автобиографические рассказы, в большинстве своем связанные с Псково-Печерским монастырем, где митрополит Тихон (Шевкунов) начинал свою монашескую жизнь.

Мартынов в упоминавшейся «Автоархеологии» пишет о «Несвятых святых»:

«Многие тогда бросали научную или художественную деятельность, уходили из учебных заведений и подавались в ночные сторожа, вахтеры или истопники для того, чтобы оказаться поближе к Церкви. И хотя это явление не носило такого массового характера, как эмиграция в Израиль или в Соединенные Штаты, но все же оно было достаточно ощутимо. Подтверждением этого может служить только что вышедшая достаточно любопытная книга «Несвятые святые», в которой архимандрит Тихон (Шевкунов) описывает среди прочего историю своего воцерковления, почти полностью совпадающую по времени с моим приходом в Церковь. Он упоминает практически тех же священников, тех же монахов, те же места и те же ситуации, с которыми довелось соприкоснуться тогда и мне. Но если выпускник ВГИКа Георгий Шевкунов — будущий отец Тихон — сподобился погружения в самые сокровенные глубины церковной монашеской жизни, то я, подобно плоскому камешку, брошенному умелой рукой и скачущему по поверхности водной глади, сам лишь скакал по поверхности этой самой жизни, время от времени все же получая возможность заглянуть в ее глубины, что называется, одним глазком. У нас были разные призвания и разные бэкграунды, но мы так или иначе были причастны некоему подспудному историческому течению, некоему единому историческому зову, и, несмотря на наши различия, каждый из нас по-своему пытался ответить на этот зов. Мне кажется, что именно в наличии этого зова и в попытках ответить на него заключается специфика советской действительности конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, детьми которой мы, по существу, и являемся, и которая заставляет меня писать то, что пишу сейчас я, а отца Тихона — писать то, что написал он».

Под конец — о двух советских православных иерархах. Книга «Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима» посвящена митрополиту Питириму (Нечаеву), сыгравшую немалую роль в советской и постсоветской истории РПЦ МП. Из предисловия:

«В этой книге читатель найдет и серьезное, и смешное, чего больше — сказать трудно. Но если приглядеться внимательнее, в рассказах владыки есть более глубокий смысл. При всей их веселости, за ними ясно ощущается дух «смирения, терпения, любви и целомудрия». От «страшных лет России» в памяти рассказчика запечатлелось только хорошее. Тридцатые-сороковые годы в его воспоминаниях кажутся такими же светлыми, как в старых советских фильмах. Значит ли это, что владыке и его семье жилось беспечально в стране, «где так вольно дышит человек»? Если при чтении не упускать из памяти некоторые факты: что его отец-священник был арестован, несколько лет провел в лагерях, вернулся тяжело больным и умер, когда будущему митрополиту было одиннадцать лет; что после ареста отца семья была обречена на несколько лет скитаний и неустроенности, что взрослые братья и сестры были «лишенцами»; что все они десятилетиями хранили веру в обществе, где вера преследовалась, — тогда читатель почувствует подлинную цену этого светлого восприятия жизни. Заслуживает внимания и то, как владыка рассказывает о церковных событиях — с юмором, иногда — с иронией, но без тени осуждения в чей бы то ни было адрес».

Лекция «Православные архипастыри советского времени. Штрихи к социально-психологическому портрету»

О том, как сложно быть архиереем в советскую эпоху, рассказывает историк Сергей Фирсов, доктор исторических наук, профессор СПбГУ. В лекции пойдет речь о социально-психологических и морально-нравственных проблемах, связанных с архиерейским служением в советскую эпоху, когда атеизм был составной частью государственной идеологии. На примере одного из выдающихся церковных деятелей послевоенного СССР — митрополита Никодима (Ротова), лектор расскажет о проблемах, стоявших перед епископами РПЦ, вынужденными считаться с коммунистическими установками советского государства.

Можно было бы продолжать: такие разные фигуры, знаковые для русского православия, как священники Димитрий Смирнов, Всеволод Чаплин, Георгий Чистяков, диакон Андрей Кураев*, библеист Андрей Десницкий, историк и религиовед Андрей Зубов** и сколько еще других — обрели веру в советские еще времена.

*Андрей Кураев внесен в реестр иностранных агентов.

**Андрей Зубов внесен в реестр иностранных агентов.