100 лет назад был расстрелян большевиками великий русский поэт Николай Гумилев. Расстрелян, в рамках большевистской логики, «за дело». Скорее всего, он действительно был участником крайне неудачного и неумелого заговора. Впрочем, если даже не знать материалов следствия по делу Гумилева, а знать только его поэзию, трудно предположить, что он закончит свою жизнь не со шпагой в руках, отстаивая свои идеалы, отстаивая звание Человека как образа Божьего.

В одном из писем к Брюсову (от 8 января 1907 года) Николай Гумилев пересказывает уморительный эпизод о визите в дом Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, где его как новое диковинное дарование экзаменовали хозяева дома и гости — Дмитрий Философов и Андрей Белый:

«Философов начал меня расспрашивать о моих философско-политических убеждениях. Я смутился, потому что, чтобы рассказать мое мировоззрение стройно и ясно, потребовалась бы целая речь, а это было невозможно, так как интервьюирование велось в форме общего разговора. Я ответил, как мог, отрывая от своей системы клочки мыслей, неясные и недоказанные. Но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом — оказалось неправильным.

Учеником Вячеслава Иванова — тоже.

Последователем Сологуба — тоже.

Наконец, сравнили с каким-то французским поэтом Бетнуаром, или что-то в этом роде».

История кончилась печально: Гиппиус и Мережковский идентифицировали (bete noire — это идиома, «бельмо на глазу», «пугало»; «поэт Бетнуар» — вероятно, какой-то код принятый в доме Мережковских для обозначения поэтической бестолочи) Гумилева как бесперспективного творца, не имеющего никакой устойчивой системы взглядов.

С этим, конечно, категорически нельзя согласиться. Ранние стихи Николая Степановича пропитаны традиционной для русской поэзии оккультной софиологией, представлением о том, что целью поэтического восхождения является мистический брак с Небесной Невестой, и что в этом таинственном соединении человек одновременно и обретает победу над индивидуальным, тленным естеством и уподобляется какой-то (вообще говоря, непонятно какой, но точно прекрасной, мудрой и блаженной) божественной реальности.

Жених, как радостный костер,

Горит, могучий и прекрасный,

Его сверкает гордый взор,

Его камзол пылает красный.

Цветы пурпурные звенят:

«Давайте места, больше места,

Она идет, краса дриад,

Стыдливо-белая невеста».

Она, прекрасна и тиха,

Не внемля радостному пенью,

Идет в объятья жениха

В любовно-трепетном томленьи…

Он совершен, великий брак,

Безумный крик всемирных оргий!

Пускай леса оденет мрак,

В них было счастье и восторги.

«Осенняя песня» (1903)

Далее из повествования жених исчезает. Остается женский персонаж, сменивший статус:

И, в солнца ткань облечена,

Она великая святыня,

Она не бледная жена,

Но венценосная богиня.

В мистическом браке сливаются персонализированные стихии, соединяются начала, чтобы исчезнуть ради торжества вселенской гармонии. Дева засыпает в объятьях мужского начала, а просыпается одна, вобрав в себя огонь этого начала и обнаружив некое новое качество, способность самостоятельно быть источником жизни, источником бытия.

Оказывается, что индивидуальное бытие — только сон, только мишура теней. Оказывается, что проснувшись, можно увидеть только вселенную как целое. И только это целое имеет право называться божественным.

Отсюда два мотива раннего творчества Гумилева: мотив мистического путешествия, странствия, финальным этапом которого является неземное блаженство, и мотив смерти как финальной точки этого пути. В стихотворении «Сказка о королях» (1903) главные герои отправляются на поиски Неведомой Невесты и, найдя ее, погибают, отверженные ею. В стихотворении «Ягуар» герой встречает Белую Невесту и, несмотря на ее благосклонность к нему, гибнет, растерзанный собаками. Никакого противоречия здесь нет: если блаженство достигается за счет растворения индивидуального во вселенском, то что же такое это «растворение», если не смерть? В конце концов, невеста оборачивается своей противоположностью. Или, может быть, это и есть ее истинное лицо?

И когда, упав в твою гробницу,

Ты загрезишь о небесном храме,

Ты увидишь пред собой блудницу

С острыми жемчужными зубами.

Сладко будет ей к тебе приникнуть,

Целовать со злобой бесконечной.

Ты не сможешь двинуться и крикнуть…

Это всё. И это будет вечно.

«За гробом» (1907)

Гумилев рационализирует оба мотива и сталкивает их в стихотворении «Правый путь» (1908).

В муках и пытках рождается слово,

Робкое, тихо проходит по жизни.

Странник — оно, из ковша золотого

Пьющий остатки на варварской тризне.

Выйдешь к природе! Природа враждебна,

Все в ней пугает, всего в ней помногу,

Вечно звучит в ней фанфара молебна

Не твоему и ненужному Богу.

Смерть? Но сперва эту сказку поэта

Взвесь осторожно и мудро исчисли, —

Жалко не будет ни жизни, ни света,

Но пожалеешь о царственной мысли.

Что ж, это путь величавый и строгий:

Плакать с осенним пронзительным ветром,

С нищими нищим таиться в берлоге,

Хмурые думы оковывать метром.

Соединение с безличной природой (надо понимать, что это и есть безличная вечная женственность, божество стихийной софиологии)? Она отталкивает индивидуальное, противоречит ему, она «слишком велика» для человека, для которого «вместить» природу означает умереть. Потому и Бог этой природы не нужен человеку — конечно, ведь в момент встречи с этим Богом никакого человека уже не будет. Смерть в этом смысле не является альтернативой для поэта, а всего лишь другим измерением соединения с природой, синонимом этого соединения. Что остается? Реальность: осенний ветер, нищета, берлога, хмурые думы. Но путь реальности все же величавый и строгий, потому что он возвращает человеку самого себя. В этом смысле для Гумилева оказывается самой важной реальность его индивидуальной субстанции, состоящей, впрочем, из души и тела (об этом ниже).

После 1908 года Гумилев (как поэт) начинает обращать внимание на то, что происходит за окном, на реальных женщин, на Россию, в конце концов.

Образ родины важен для Гумилева не только как образ дома, того места, куда нужно вернуться, но и как некий образец, эталон «неуходящего» самосознания, экзистенциального домоседства:

Русь бредит Богом, красным пламенем,

Где видно ангелов сквозь дым…

Они ж покорно верят знаменьям,

Любя свое, живя своим

«Старые усадьбы» (1913)

Без поворота 1908 года не было бы ни многословной любовной лирики Гумилева, ни гумилевской патриотики 1914 года. Исчезает из поэзии и оккультизм, а духи если и проникают на страницы сборников, то только как объект насмешки:

Приехал Коля. Тотчас слухи,

Во всех вселившие испуг:

По дому ночью ходят духи

И слышен непонятный стук.

Лишь днем не чувствуешь их дури;

Когда ж погаснет в окнах свет,

Они лежат на лиги-куре

Или сражаются в крокет.

Испуг ползет, глаза туманя;

Мы все за чаем — что за вид!

Молчит и вздрагивает Аня,

Сергей взволнован и сердит.

Но всех милей, всех грациозней,

Всё ж Оля в робости своей,

Встречая дьявольские козни

Улыбкой, утра розовей.

«Медиумические явленья» (1911)

Нет ничего удивительного и в том, что возвращение к реальности совпало у Гумилева с рождением «Музы дальних странствий»: какими бы чудесами не были наполнены его стихи после 1908 года, какие бы удивительные персонажи, образы, локации в них не появлялись, они никогда сами по себе не были выражением его мировоззрения. Они были описанием Гумилева как внешнего человека, как вот этого восторженного, храброго и неусидчивого молодого человека, которому нужно многое увидеть, многое испытать, многое пережить.

Даже сказочные сюжеты в стихотворениях Гумилева не-раннего — это именно сказки, истории, которые люди рассказывают друг другу именно потому, что не верят в них, потому что ценят простоту фабулы и изящество образа.

Гумилев, впрочем, вполне понимает природу своего влечения к приключениям. Об этом стихотворение «Неизвестность» (1911).

Замирает дыханье, и ярче становятся взоры

Перед странно-волнующим ликом твоим, Неизвестность

Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы

И смущенного видеть еще неоткрытую местность.

В каждой травке намек на возможность немыслимой встречи,

Этот грот — обиталище феи всегда легкокрылой,

Миг… и выйдет, атласные руки положит на плечи

И совсем замирающим голосом вымолвит: «Милый!»

У нее есть хранитель, волшебник ревнивый и страшный,

Он отмстит, он, как сетью, опутает душу печалью,

…И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду, всегдашний,

Бродит школьный учитель, томя прописною моралью.

Страсть к приключениям — это стремление быть тем, кем ты еще не был, но не за счет внутреннего изменения, а за счет перемены места, обнаружения нового объекта, нового источника ощущений.

Человек живет, пока изменяется, в этом изменении он обнаруживает себя.

Но пренебрежение внутренним ради внешнего чревато разочарованием, опустошением. Вслед за наслаждением, которое приносит внешнее открытие, наступает «мщение», приходит уныние. Этот печальный факт Гумилев признает, он видит «моральный закон», который остается тождественным, тем же самым и в Петербурге, и на Мадагаскаре. «Разве можно желать чужого, // Разве можно жить не своим…» («Ольге Людвиговне Кардовской» (1914) — вот лозунг «внутреннего» Гумилева.

Впрочем, воспоминания о путешествиях, вероятно, были тем, что спасало Гумилева от безумия в революционном Петрограде. Целая россыпь путевых очерков-стихотворений написана в 1918 году. Вот удивительное признание:

Есть музей этнографии в городе этом

Над широкой, как Нил, многоводной Невой,

В час, когда я устану быть только поэтом,

Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,

Что когда-то я сам издалека привез,

Чуять запах их странный, родной и зловещий,

Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает,

Леопард, изогнувшись, ползет на врага,

И как в хижине дымной меня поджидает

Для веселой охоты мой старый слуга.

Тяжело быть «только поэтом», тяжело путешествовать только внутрь себя. Иногда душа требует перерыва в аскетических упражнениях, требует паузы, хочет подзарядки, перезагрузки удовольствием. И если нельзя вновь оказаться в Африке, то можно хотя бы вспомнить о ней.

С другой стороны, кажется, именно после 1908 года меняются и религиозные представления Гумилева. В поэзии это выражается в том числе и через рефлексию над библейскими образами, среди которых сущностно важными, связующими являются образы «возвращения» к себе, или «неухода» от себя, от своего, от метафизически родного. Блудный сын уходит и возвращается. Любопытно, что свой уход блудный сын мотивирует как типовой искатель приключений, как усредненный романтик, герой романа XIX века:

Позволь, да твое преумножу богатство,

Ты плачешь над грешным, а я негодую,

Мечом укреплю я свободу и братство,

Свирепых огнем научу поцелую.

Весь мир для меня открывается внове,

И я буду князем во имя Господне…

О счастье! О пенье бунтующей крови!

Отец, отпусти меня… завтра… сегодня!..

Далее романтик обнаруживает, что наслаждение открытиями, наслаждение новизной внешнего мира имеет свои пределы. Он растрачивает не столько богатство отца (впрочем, это богатство тоже можно трактовать по-разному: например, как природную силу), сколько жар собственной души, тот самый «героический» или «романтический» настрой. И что самое удивительное — тут Гумилев расходится с буквой Писания — но точен по сути: возвращение в родной дом совпадает с обретением Невесты, которую в богословском смысле невозможно точно идентифицировать. Однако можно предположить, что Она есть то, что «уготовано от Бога любящим Его» (1 Кор 2:9).

Адам покидает рай во сне, чтобы наяву (в реальности) остаться в раю.

«Узнай, Благодатная, волю мою:

На степи земные, на море земное,

На скорбное сердце мое заревое

Пролей смертоносную влагу свою.

Довольно бороться с безумьем и страхом.

Рожденный из праха, да буду я прахом»

И, медленно рея багровым хвостом,

Помчалась к земле голубая комета.

И страшно Адаму, и больно от света,

И рвет ему мозг нескончаемый гром.

Вот огненный смерч перед ним закрутился,

Он дрогнул и крикнул … и вдруг пробудился.

Направо — сверкает и пенится Тигр,

Налево — зеленые воды Евфрата,

Долина серебряным блеском объята,

Тенистые отмели манят для игр,

И Ева кричит из весеннего сада:

«Ты спал и проснулся… Я рада, я рада!»

Христофор Колумб в конце жизненного пути, на смертном одре просит у Музы Дальних Странствий не славы, а позора:

— «Мой высокий подвиг я свершил,

Но томится дух, как в тёмном склепе.

О Великий Боже, Боже Сил,

Если я награду заслужил,

Вместо славы и великолепий,

Дай позор мне, Вышний, дай мне цепи!

— «Крепкий мех так горд своим вином,

Но когда вина не стало в нём,

Пусть хозяин бросит жалкий ком!

Раковина я, но без жемчужин,

Я поток, который был запружен, —

Спущенный, теперь уже не нужен». —

Да! Пробудит в черни площадной

Только смех бессмысленно тупой,

Злость в монахах, ненависть в дворянстве

Гений, обвинённый в шарлатанстве!

Как любовник, для игры иной

Он покинут Музой Дальних странствий…

Оказывается, вне странствий, вне открытий, вне стремления к неизвестному человек тоже существует, хотя бы в том смысле, в каком существует выжатый лимон, пустая бутылка, шкурка выпотрошенного зверька. Может быть, эту оболочку теперь можно наполнить только позором, презрением общества. Может быть, эта оболочка уже не будет способна уже ни на что, кроме страданий. Зато она будет существовать, она будет способна созерцать смысл, созерцать Бога, беседовать с Ним.

Гумилев искал способы сохранения индивидуальности, способы отыскать жизнь после смерти. Вот одно из ранних решений, типовое для Серебряного века, высмеянное в «Мастере и Маргарите» (и принятое за чистую монету советской и постсоветской интеллигенцией):

Я уйду, убегу от тоски,

Я назад ни за что не взгляну,

Но, сжимая руками виски,

Я лицом упаду в тишину.

И пойду в голубые сады

Между ласковых серых равнин,

Чтобы рвать золотые плоды,

Потаенные сказки глубин.

Гибких трав вечереющий шелк

И второе мое бытие…

Да, сюда не прокрадется волк,

Там вцепившийся в горло мое.

Я пойду и присяду, устав,

Под уютный задумчивый куст,

И не двинется призрачность трав,

Горизонт будет нежен и пуст.

Пронесутся века, не года,

Но и здесь я печаль сохраню.

Так я буду бояться всегда

Возвращенья к распутному дню.

Человек оказывается в безопасном месте, спокойном, недоступном для страданий, волнений, горя и самой смерти. Однако в этом мире ничего не происходит: местность, в которой он существует, хотя и прекрасна, но однообразна, доступна для познания, но неинтересна, кажется, наполнена чудесами, но сущностно пуста. Поэтому главным содержанием загробного существования является страх перед земным бытием, перед его жестокостью и сложностью. Кажется, поэт отдает себе отчет в том, что именно этот страх и удерживает его — не человека, но тень человека — в бытии. Поэт боится тоски, но это воспоминание о тоске и делает его живым.

Еще одно решение — суррогат мистического брака:

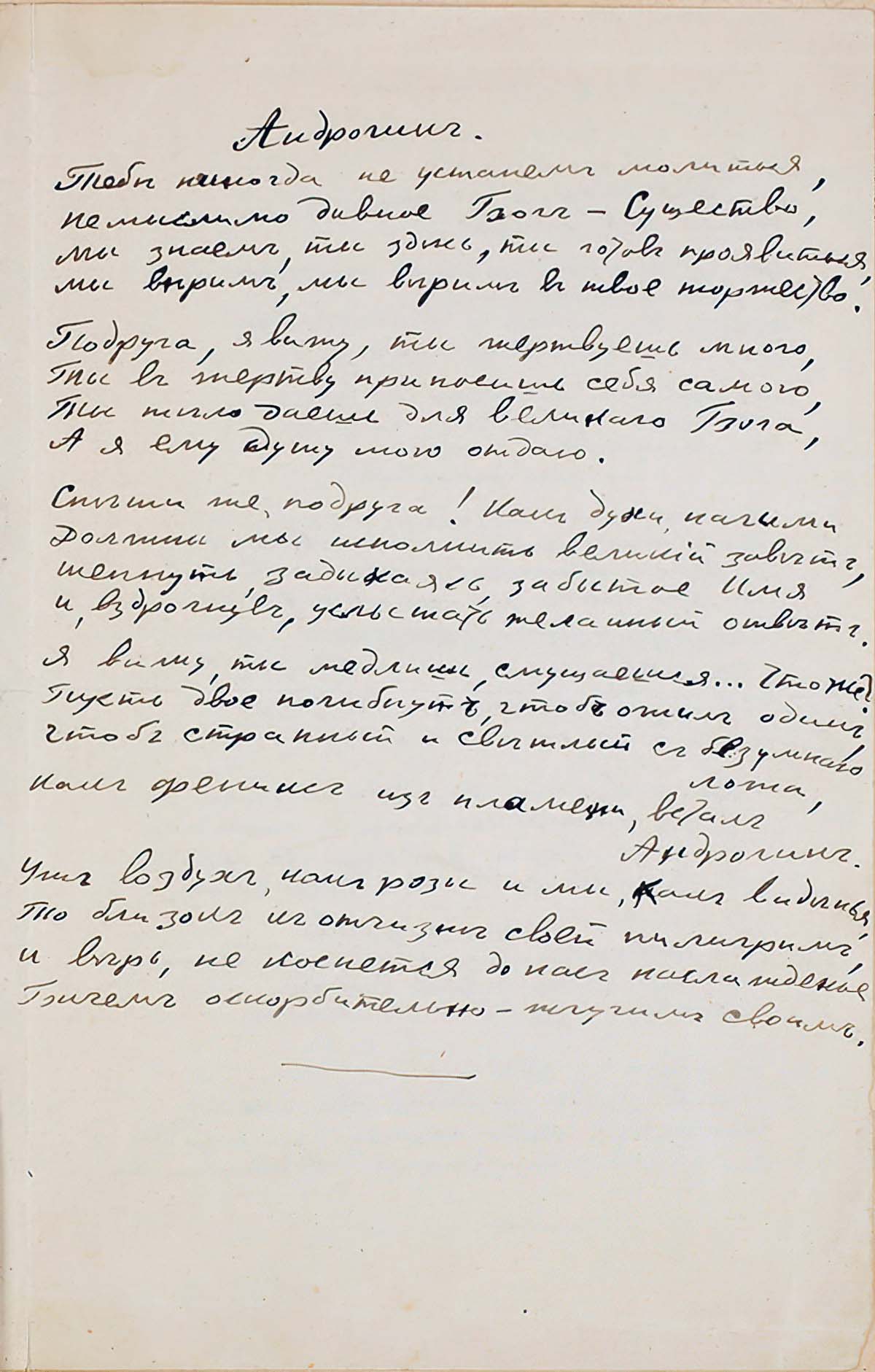

Тебе никогда не устанем молиться,

Немыслимо-дивное Бог-Существо.

Мы знаем, Ты здесь, Ты готов проявиться,

Мы верим, мы верим в Твое торжество.

Подруга, я вижу, ты жертвуешь много,

Ты в жертву приносишь себя самоё,

Ты тело даёшь для Великого Бога,

Изысканно-нежное тело свое.

Спеши же, подруга! Как духи, нагими,

Должны мы исполнить старинный обет,

Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя

И, вздрогнув, услышать желанный ответ.

Я вижу, ты медлишь, смущаешься… Что же?!

Пусть двое погибнут, чтоб ожил один,

Чтоб странный и светлый с безумного ложа,

Как феникс из пламени, встал Андрогин.

И воздух — как роза, и мы — как виденья,

То близок к отчизне своей пилигрим…

И верь! Не коснется до нас наслажденье

Бичом оскорбительно-жгучим своим.

Отчасти (это мы точно знаем) стихотворение является пародией на произведения поэтов круга Д. С. Мережковского. Поэтому толковать его буквально в оккультном смысле было бы опрометчиво. Однако очевидно, что и здесь Гумилев предлагает разрешить дилемму «индивидуального и божественного». Да, индивидуальное умирает, но не при соединении с Божеством, а при соединении с другим индивидуальным. Лирический герой (очевидно, мужчина) просит у героини пожертвовать «нежным телом», при этом сам, кажется, свое тело не отдает. В соединение приходят «нагие духи», а субстратом единства выступает как раз женское тело. Проще говоря, таинственное слияние — это трансформация душевной реальности при сохранении телесной идентичности. Еще проще: андрогин — это новый человек, преображенный человек, единство души и тела.

Только змеи сбрасывают кожи,

Чтоб душа старела и росла.

Мы, увы, со змеями не схожи,

Мы меняем души, не тела.

«Память» (1921)

Это уже из позднего Гумилева, который довольно внятно связывает душевно-телесную идентичность с богообщением.

Гумилев рассматривает этапы собственной жизни, этапы себя, сравнивает их, дает оценку каждому — романтику-оккультисту, путешественнику, воину — и подлинного, окончательного себя обнаруживает во Христе.

Стихотворение намеренно построено так, что не вполне понятно, кто является поэту: Сам Христос или поэт, ставший Христом:

Предо мной предстанет, мне неведом,

Путник, скрыв лицо; но все пойму,

Видя льва, стремящегося следом,

И орла, летящего к нему.

Кажется, что наблюдатель видит искомого им подлинного человека, пришедшего на смену романтику, путешественнику, солдату, но благодать, осеняющая этого подлинного человека, в образах евангелистов «выдает» в нем Того, Кто стал человеком во время оно. Впрочем, в этой неопределенности нет никакой богословской опасности. В конце концов, каждый из святых может сказать, что он, оставаясь собой, является также и Христом, причаствует Его ипостаси.

В конечном итоге для Гумилева человек, индивидуальный человек — это вместилище Бога, но такое вместилище, где не отрицается материальный субстрат («нежное тело»):

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но всё в себе вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

«Фра Беато Анджелико» (1912)

Тут уже нет печального признания «реальности». Индивидуальное бытие получает выход из смертного тупика. Мир (= тело, индивидуальность, субстрат) могут существовать благодаря соединению с тем, кто его сотворил.

Поздний Гумилев возвращается к теме «андрогинного» соединения души и тела, посвящая этому целую поэму-триптих «Душа и тело» (1919). Сначала говорит душа и обвиняет тело в том, что оно ограничивает ее, удерживает ее в пределах печального земного бытия. При этом душа богословски точно указывает на то, что именно ее конфликт с телом, и неразрешимость этого конфликта является причиной душевного страдания: страдание души — признак ее внеземного происхождения. Вторым номером выступает тело: в отличие от души оно знает, что такое любовь, ведь, как ни крути, именно тело — инструмент межчеловеческих отношений. Но эти отношения, если они только телесны, гибнут вместе с телом: потому и любовный роман, сколь бы страстным он ни был, непременно распадется, а любовники умрут. Третьим берет слово сам Гумилев, отвечая не столько собственным душе и телу, сколько Богу:

— Ужели вам допрашивать меня,

Меня, кому единое мгновенье

Весь срок от первого земного дня

До огненного светопреставленья?

— Меня, кто, словно древо Игдразиль,

Пророс главою семью семь вселенных,

И для очей которого, как пыль,

Поля земные и поля блаженных?

— Я тот, кто спит, и кроет глубина

Его невыразимое прозванье:

А вы, вы только слабый отсвет сна,

Бегущего на дне его сознанья!

Гумилев не только манифестирует величие человеческой природы, поэтически преподносит концепцию «микрокосма», но и указывает на то, что человека вообще не нужно делить на эти борющиеся составляющие, на душу и тело. Что эти субстанции — умственная фикция, иллюзия, плод воображения спящего человека.

Разумеется, когда сознание спит, когда оно действует в пределах жизненной рутины, оно по необходимости разделяет душу и тело, то, что страдает, и то, что любит. Но когда сознание возвращается к себе, пытается прозреть собственное нутро, оно приходит к тому, что есть человек, вмещающий и Бога и вселенную, который и страдает и ненавидит, и наслаждает и любит Сам, не нуждаясь во внешних инструментах. Нет «моей души» и «моего тела». Есть только я Сам.

Среди участников Белого движения были прагматики, были офицеры-труженики, были политиканы, были люди героического склада. Гумилев, пожалуй, ни под одну из этих категорий действительно не может быть подведен. В последних месяцах его жизни, вероятно, отразилась и тоска по приключениям и вполне рациональное желание завершить самое главное Приключение: путешествие к самому себе.

Если уж поля земных и поля блаженных для поэта — как пыль, то что говорить об артиллерийском полигоне.