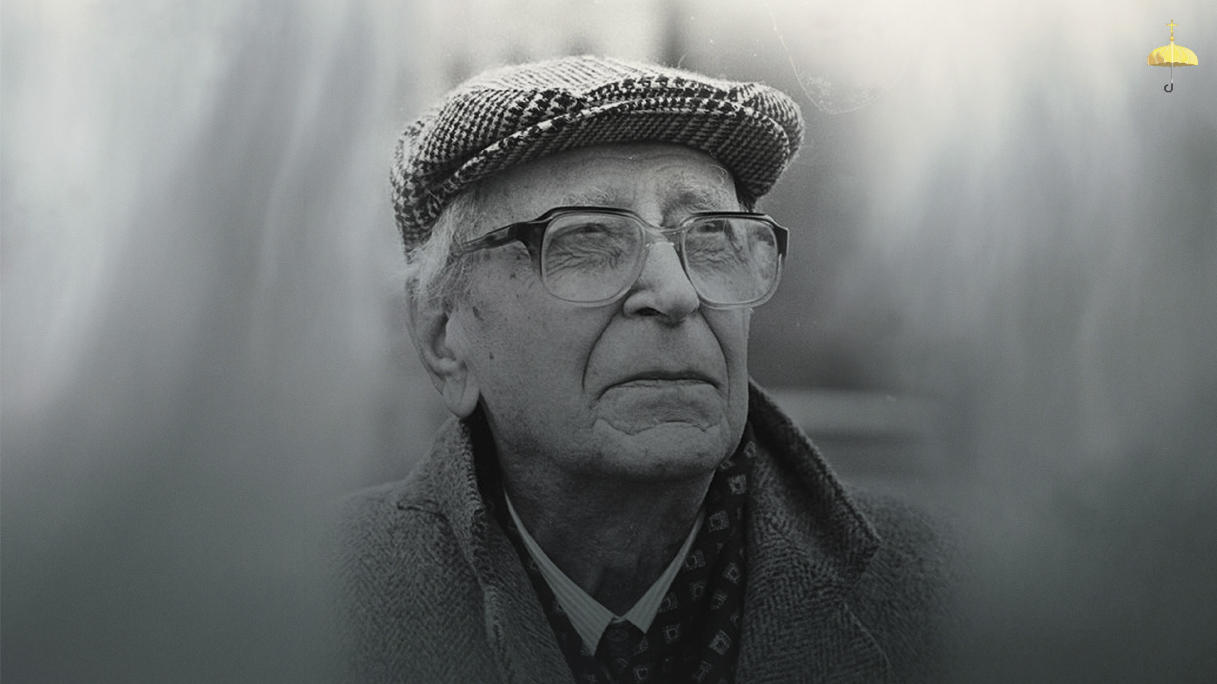

25 лет назад, 30 сентября 1999 года, преставился академик Дмитрий Лихачев, великий культуролог, внесший огромный вклад в исследование древнерусской культуры; это, однако не единственная его тема; сегодня в память о нем подобрали пять книг из разных областей.

Лихачев был знаком со многими значимыми интеллектуалами и артистами (в частности с Бахтиным). С семью студентами питерских вузов Лихачев организовал «Космическую Академию наук», провозгласив принцип «веселой науки» — озорной, парадоксальной, облеченной в шутливые, смеховые формы. Это был своеобразный бунт против формировавшегося в стране тоталитаризма.

За доклад о старой русской орфографии, «попранной и искаженной врагом Церкви Христовой и народа российского», осужден на пять лет.

На Соловках Лихачев творит из своей жизни почти чудо — доказывает как можно не просто достойно, но и продуктивно вести себя в условиях несвободы, насилия (такой же пример, в сущности, он будет подавать и в советском обществе как таковом).

На Соловках он собрал беспризорных подростков в Детколонию, которую было приказано именовать Трудколонией (фактически спас от смерти несколько сотен детей).

Там же он проводит исследования блатной культуры (полевые исследования!): например, «Картежные игры уголовников», «Черты первобытного примитивизма воровской речи».

Закрепив свое положение перед лагерным начальством, Лихачев помогает многим зэкам, часто просто спасет от смерти (и опять же, той же тактики он будет придерживаться и потом — пользуясь положением академика).

После освобождения работает в разных культурных учреждениях, пока не попадает в Отдел древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР: работает там старшим научным сотрудником во время блокады Ленинграда. В 1941 году защищает диссертацию на степень кандидата филологических наук. Биография — история страны.

С Пушкинским Домом будет связана вся его дальнейшая жизнь. Вес Лихачева в истории науки неоспоримо огромен. Но в годы советской власти было важней нечто другое. Вот как об этом пишет священник Георгий Чистяков, филолог и богослов:

«Раз есть Лихачев, значит, возможна нормальная беспартийная наука, свободная от идеологического пресса, изучающая не советскую литературу или победное шествие советской власти и вредоносность буржуазной идеологии, а просто древнерусскую культуру. Наука объективная, основанная не на предвзятых идеологемах (причем не только на марксистских!), а на серьезном знании материала и уважении к факту. Твердо знали, что она возможна, если он сидит за письменным столом у себя в Пушкинском Доме, русская культура, современная, но уходящая корнями в прошлое, открытая всему миру и открывающая себя всему человечеству. Знали и то, что возможна пламенная любовь к Родине без национализма, национальной гордыни, бряцания оружием и ненависти к Западу. Осторожный и крайне деликатный, он становился резким и бесстрашным, когда надо было защитить — все равно храм от разрушения или человека от преследований. Лихачев широко пользовался тем, что рано стал академиком — публиковался, издавал свои и “проталкивал” чужие книги, добивался издания неиздававшихся (почти запрещенных) авторов, выступал по телевидению, радио, давал интервью и т. д. Без его подвижнического труда в 50–80-е гг. сегодня Россия была бы совсем другой. Без его книг и всей его деятельности, скорее всего, не состоялось бы то обращение России к православной вере, которое возможно сегодня. […] Дмитрий Сергеевич показывал, что и в этих чудовищных условиях можно оставаться честным, заниматься настоящей наукой и принадлежать не к советской, а к русской культуре и интеллигенции. Лихачев прививал читателю, который никогда не переступил бы порог храма и никогда бы не взял Евангелие в руки, ибо был приучен к тому, что в Бога веруют только сумасшедшие или фанатики, любовь к древнерусской книге, к иконе, к славянскому языку, к чистоте жития наших святых и подвижников, известных и неизвестных. Учил прислушиваться к тому, как бились сердца этих святых, и в результате подводил к Евангелию. Размышляя над теми портретами людей Древней Руси, которые выходили из-под пера Дмитрия Сергеевича, читатель его книг неминуемо задавался вопросом, а что делало этих людей такими. И получал ответ — вера христианская. Лихачев редко прямо говорит о Боге, но, показывая многогранность и, главное, глубину литературы Древней Руси, намечает для своего читателя верную дорогу к Нему. Его читатель не станет озлобленным и нетерпимым, замкнувшимся в своем понимании веры фанатиком, но будет непременно человеком открытым и чувствующим Божие присутствие в мире и среди людей, ибо не верность той или иной системе, а именно личную веру пробуждает он своими книгами».

«Поэтика древнерусской литературы» — опус магнум Лихачева, фундаментальная гуманитарная классика, книга, сделавшая эпоху в изучении древнерусской литературы и вообще в литературоведении. «Образец научного жанра», как определил Аверинцев, а мы скажем — образец того жанра, в который продолжил сам Аверинцев («Поэтика византийской литературы») — жанра «двойного назначения»: с одной стороны, «нормальной» научной работы, «нормального» социогуманитарного исследования, с другой — играющей в тоталитарном обществе подрывную роль, исполняющей функцию предоставления альтернативы (умственной, культурной, духовной и пр.), как бы двери, ведущей прочь от социально-политической безальтернативности.

Добавим еще: это не столько традиционное литературоведение, сколько — семиотика, антропология, исследования «мира», как он открывался древнерусскому субъекту, той логике, в которой он свой мир констуировал, как он его понимал — что можно понять по заголовкам: литературный этикет, метафоры-символы, поэтика художественного времени, летописное время, аспекты вечности, поэтика художественного пространства и т. п.

Цитаты в качестве иллюстрации:

«Средневековая литература, особенно церковная, так же часто имеет дело с художественным временем, как и с художественной «вечностью». … Средневековая литература стремится к вневременному, к преодолению времени в изображении высших проявлений бытия — богоустановленности вселенной. … Различие между христианством и язычеством состоит также в понимании события, с которым связан обряд, оно такое же, как различие иконы и идола. Икона — это и священный предмет, и изображение вне иконы существующего бога или святого. Это изображение воображаемого и воплощенного. Идол — это бог сам по себе. … События священной истории придают смысл событиям, совершающимся в настоящем, они объясняют состояние вселенной и положение человечества относительно бога. События эти совершились под знаком «вечности» и поэтому продолжают существовать и вновь совершаться».

Исследования древнерусской литературы составляют большую часть наследия Лихачева; вспомним на этот счет только еще одну книгу — «Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого». Тут как раз видно, что Лихачев занимался не только литературой, но культурой в целом: просвещение, живопись, зодчество, нравы и быт эпохи складывания Московской Руси. Вопреки расхожим представлениям об этой эпохе как исключительно средневековой, Лихачев выдвигает гипотезу о ней как о Предвозрождении. Интересно здесь, что исихазм, венец восточнохристианской мистико-аскетической культуры, понимается здесь не только как важная черта этого Предвозрождения, но и как его порождающее ядро: собственно Предвозрождение в литературе и живописи (текты прп. Епифания и др., иконы прп. Андрея и др.) — следствие исихазма (как мог бы после формулировать исследовательн исихазма Сергей Хоружий: Лихачев рассматривает книжность прп. Епифания и иконопись прп. Андрея как практики поддерживающие и примыкающие к духовной практики исихазма); несколько цитат:

«Мистические течения XIV в., охватившие [восточнохристианские общества] ставили внутреннее над внешним, «безмолвие» над обрядом, проповедовали возможность индивидуального общения с богом в созерцательной жзни и в этом смысле были до известной степени противоцерковными. И это относится прежде всего к учению исихастов.

Центром новых мистических настроений стал Троице-Сергиев монастырь, основатель которого Сергий Радонежский «божественные сладости безмолвиа въкусив».

Из этого монастыря вышел главный представитель нового литературного стиля Епифаний Премудрый и главный представитель нового течения в живописи Андрей Рублев.

Сложное учение исихастов … нуждается во внимательном изучении. Ясно одно: [для него характерны] интерес к психологии человека, к «внутреннему человеку» (термин одного из основателей исихазма — Григория Синаита), к его индивидуальным переживаниям, поиски интимного в религии.

[Отсюда — ] проникновение психологизма, эмоциональности и особой динамичности стиля в русскую литературу.

Внутренняя жизнь, резко повышенная эмоциональность как бы вторглись в литературу, захватили писателей и увлекли читателей.

Это развитие психологизма, эмоциональности было связано … с развитием церковного начала в литературе.

В отличие от светских жанров (летописей, воинских повестей, повестей о феодальных раздорах и т. п.) в церковных жанрах (в житиях и в проповеди) всегда уделялось гораздо большее внимание внутренней жизни человека, его психологии.

Свободное отношение к обрядовой стороне религии, своеобразный мистический индивидуализм составляли в [исихазме] типично предвозрожденческое явление.

Мистицизм … служил выражением общественного протеста.

Одержав победу, исихазм утратил многие свои прогрессивные черты».

«Литература — реальность — литература» — книга, где Лихачев занимается «не своим» периодом русской литературы — XIX — нач. XX вв.: сюда вошли работы о «небрежении словом» у Достоевского, о «ложной» этической оценке у Лескова, об Ахматове и Гоголе и много других; для иллюстрации выберем интереснейшую работу о Толстом — «Лев Толстой и традиции древней русской литературы», где Лихачев показывает, что Толстой в «Войне и мире» и других своих произведениях воспроизводит мировоззрение и приемы древнерусских авторов, что он вовсе не исторический фаталист, а моральный оптимист (как собственно древнерусские авторы), что представления Толстого об истории и войне — средневеково-древнерусски-православные; несколько цитат:

«Все значительнейшие воинские повести посвящены оборонительным сражениям в пределах Русской земли и вырабатывается нравственный кодекс войны. И именно этот нравственный кодекс воплощен в «Войнеи мире».

Враги идут на Русь «загордевшись», «в силе тяжце», «с великим похвалением», собрав в поход многие народы (со многими народами идет на Русь Батый, идут Биргер, Магнус, Стефан Баторий и др.).

То же самое мы видим и в былинах. С огромным войском выступает на Русь Собака Калин царь…

Збиралося с ним силы на сто верст,

Во все четыре стороны.

Зачем мать-земля не погнется,

Зачем не расступитца.

А от пару было от конинова

А и месяц, сонцо померкнуло,

Не видать луча света белого.

Ср. в Ипатьевской летописи под 1242 г. о подступившем к Киеву Батые: «И не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества ревения велблуд его и ржания от гласа стад конь его». Я ловлю читателя на мысли: но Наполеон действительно был самоуверен, действительно выступал на Россию с «двунадесятью языками» (народами), с огромным войском.

Но для победы нужна только моральная правота. Она лежит в основе летописной философии истории и в основе исторических воззрений былин. В выигрыше всегда в конечном счете оказывается незаметный Иванушка-дурачок, «Потаньюшка маленький, Потаньюшка хроменький».

В основе этой мысли Толстого лежит этический взгляд на историю, и этот взгляд вполне «древнерусский». Это видение истории в аспекте той высшей правды, которая в ней заключена, — своеобразный средневековый «этический оптимизм». Поэтому и для Толстого бессознательно, невольно остается в сердце закон летописи и исторических произведений Древней Руси: «Не в силе бог, но в правде». На современном языке это означает: побеждает правый. И победа правого не всегда внешняя, но всегда моральная. Именно эта мысль лежит в основе рассуждений Толстого о том, кто победил в Бородинском сражении.

Победили морально, а это важнее, чем отступление. Некоторым исследователям исторических взглядов Толстого он казался фаталистом, но на самом деле он им не был. Вера в народную правду управляет действиями Кутузова. Но как только мы обратимся к Наполеону и к его действиям — ни о каком фатализме, даже отдаленно напоминающем фатализм, и речи быть не может. Нашествие Наполеона не было фатально определено. Он действует эгоистично. Он сам во власти случайностей своего характера, а то и просто деспотического каприза, позерства.

Ни один историк никогда не утверждал, что исторические законы одни для завоевателя и другие — для защищающих свою независимость. Это было известно только русским воинским повестям, и это внутренне ощущал Толстой.

Законы, руководящие поступками завоевателей, и законы, по которым народ борется за свое существование, разные — различные по характеру и по масштабам.

И такое различие в определении причинностей действий обороняющихся и нападающих и есть народная точка зрения на события. В воинских повестях нападение на Русь совершается по воле командующего вражеской армией, по его бахвальству, его капризу. Для русских же это нападение внутренне обусловлено неправдой русских князей, их усобицами, их отступлением от правды. Изгнание же происходит потому, что прав народ. Л. Толстой никак не может быть определен как историк-фаталист. Скорее всего его исторические воззрения — это моральный оптимизм; в Толстом сильно сознание того, что правда всегда торжествует над силой, ибо нравственная правда сильнее любой грубой силы.

Именно эта философия лежит и в основе исторического изображения событий нашествия Наполеона и в конечном счете его изгнания. Ее не было и не могло быть ни в одной из работ по философии истории, которые читал Толстой, где законы истории едины для всех — нападающих и обороняющихся. Иконографическая прорись «Войны и мира» — этой своеобразной «воинской повести» XIX в.— была морально-исторической схемой, национально-традиционной, и без нее как основы не могло быть создано народной эпопеи, о которой мечтал с самого начала Лев Толстой».

«Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей» — чудеснейшая книга: сад как искусство, как символ, как текст (поэтический, богословский, философский). Семиотика сада раскрывается на материале русских садов (от древнерусских монастырских до «темных аллей» усадебных садов), но также и на западных садах, поскольку и настолько они повлияли на русские сады (западносредневековые сады, сады Ренессанса, барокко, классицизма, романтизма и пр.). Вот как задачу книги ставит ее автор:

«Эта книга — не история садов и не описание отдельных произведений садового искусства. Это попытка подойти к садовым стилям как к проявлениям художественного сознания той или иной эпохи, той или иной страны. Страны и эпохи, разумеется, взяты не все, а только те, что могут помочь что-то объяснить в особенностях русских садов. Моя задача состоит в том, чтобы продемонстрировать принадлежность садов и парков определенным стилям в искусстве в целом, через которые и осуществляется связь садово-паркового искусства с поэзией. В каждую эпоху мы можем заметить определенные признаки «стиля эпохи», которые в равной мере сказываются в садах и в поэзии, подчиняются эстетическим идеям эпохи.

Потеря умения «читать» сады как некие иконологические системы и воспринимать их в свете «эстетического климата» эпохи их создания находится в связи с тем, что за последние примерно сто лет резко упала способность иконологических восприятий и элементарные знания традиционных символов и эмблем вообще. Не будем здесь подробно касаться вопроса о том, почему произошло это падение, но на одну из причин легко указать: это сокращение классического и теологического образования. Восприятие же иконологической системы садов особенно трудно потому, что в садах чаще, чем в других искусствах, давала себя знать скрытая символика, скрытые иконологические схемы».

Вот цитата о теологии садов:

«Средневековье видело в искусстве второе Откровение, обнаруживающее в мудрости, с которой устроен мир, ритм, гармонию. Эта концепция красоты мироустройства выражена в ряде произведений Средних веков — у Эригены, в «Шестодневах» Василия Великого и Иоанна Экзарха Болгарского, в «Поучении» Владимира Мономаха на Руси и мн. др. Все в мире имело в той или иной мере многозначный символический или аллегорический смысл.

Если мир — второе Откровение, то сад же — это микромир, подобно тому как микромиром являлись и многие книги. Поэтому сад часто в Средние века уподобляется книге, а книги (особенно сборники) часто называются «садами»: «Вертоградами», «Лимонисами» или «Лимонарями», «Садами заключенными» (hortus conclusus) и пр. Сад следует читать как книгу, извлекая из него пользу и наставление. Книги носили также название «Пчел» — название, опять-таки связанное с садом, ибо пчела собирает свой мед с цветов в саду.

В средневековой символике hortus conclusus (древнерусское «сад заключенный») имеет два значения: 1) Богоматерь (непорочность); 2) рай, символизировавший вечную весну, вечное счастье, обилие, довольство, безгреховное состояние человечества. Это последнее и позволяет объединить образ рая с образом Богоматери. Каждая деталь в монастырских садах имела символическое значение, чтобы напоминать монахам об основах божественного домостроительства, христианских добродетелях и т. п.

Сады и в древнерусских представлениях были одной из самых больших ценностей Вселенной. Обращаясь к своему читателю и риторически спрашивая его, для кого созданы в свете наилучшие явления, Иоанн Экзарх в прологе к «Шестодневу» на одном из первых мест после неба с его солнцем и звездами указывает сады: «И како не хотят радоватися, възыскающии того и разумевше, кого деля есть небо солнцем и звездами украшено, кого ли ради и земля садом и дубравами и цветом утворена и горами увяста…»

Образ сада постоянен в православных хвалебных жанрах, в гимнографии — в применении к Богоматери и святым. «Что тя именую, о преподобниче? Сад нетления, корень благочестия, древо послушания, ветвь чистоты». В Изборнике 1076 г. говорится о садах, стоящих в «славе велице» (л. 269 об. — 270 об.). Образы сада и всего того, что саду принадлежит (цветы, благородные деревья и пр.), часто встречаются в древнерусской литературе, и всегда в «высоком» значении. Эти образы принадлежали к первому ряду в иерархии эстетических и духовных ценностей Древней Руси. Среди реальных садов Древней Руси, как и на Западе в Средневековье, особенное значение имели монастырские сады. Монастырские сады, которые символизировали рай, отнюдь не имели утилитарного значения, но они обязательно должны были иметь «райские деревья» — яблони, затем цветы, по преимуществу душистые, и привлекать к себе птиц. Именно таким, «обильным» во всех отношениях, действующим на все человеческие чувства, и представляли себе в Древней Руси рай, в котором Бог, согласно Книге Бытия, насадил «все древеса». Он должен был услаждать зрение, вкус (образ трапезы или съедобных плодов) и слух (пение птиц)».

Поздний жанр Лихачева — мини-эссе, аформизмы: «заметки». Как образец предлагаем «Заметки о русском»: о древнерусской и классической русской литературе, о садах и парках, природе и пространстве, Киеве и Новгороде, языке и архитектуре, автобиографические заметки и пр. Автор в предисловии пишет:

«Очень много у нас пишется о наших корнях, корнях русской культуры, но очень мало делается для того, чтобы по-настоящему рассказать широкому читателю об этих корнях, а наши корни — это не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не знаем о себе самых простых вещей. И не думаем об этих простых вещах.

Я собрал у себя различные заметки, делавшиеся мной по разному поводу, но все на одну тему — о русском, и решил их предложить читателю.

Естественно, что раз заметки делались по разным поводам, то и характер их различный. Сперва я думал их привести к какому-то единству, придать стройность композиционную и стилистическую, но потом решил: пусть сохранится их нестройность и незаконченность. В нестройности моих заметок отразилась случайность поводов, по которым они писались: то это были ответы на письма, то заметки на полях прочитанных книг или отзывы по поводу прочитанных рукописей, то просто записи в записных книжках. Заметки должны остаться заметками: так в них будет меньше претенциозности. О русском можно писать очень много и все-таки нельзя исчерпать эту тему».