Ясно, что «ужасы» — жанр, любимый во все эпохи и во всех культурах — в фольклоре, в литературе и т. д., — в том числе представленный и в русской классической литературе, из каковой мы подобрали девять произведений этого жанра (а могли бы, конечно, и больше). Однако известно и вполне понятно подозрение христианского благочестия к подобному искусству — это с одной стороны, а с другой — крайнее распространение произведений этого жанра в поздней современности это подозрение усиливает и одновременно привлекает внимание актуальной философии к этому феномену (философская, культурологическая и т.п. продукция о хоррорах и вообще «ужасном» огромна и растет с каждым днем): и потому мы делаем основным содержанием этой подборки христианские религиозно-философские комментарии, сообщающие нравственный, философский и богословский смысл подобранных произведений и тем показывающие, как вообще можно относиться к подобного рода искусству — удовлетворяя тем самым одновременно и подозрение христианского благочестия и философское вопрошание.

«Упырь» Алексея Толстого

Классическая история о вампирах:

«Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют».

Великий христианский философ Владимир Соловьев в предисловии к «Упырю» А. Толстого, цитируя отзыв Белинского — «Упырь» — произведение фантастическое… оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение», как раз и подымает вопрос о христианском отношении к искусству «ужасного»; оно оказывается для «молодого воображения» проводником в область религиозного:

«Существенный интерес и значение фантастического в поэзии держится на уверенности, что все происходящее в мире и особенно в жизни человеческой зависит, кроме своих наличных и очевидных причин, еще от какой‑то другой причинности, более глубокой и многообъемлющей, но зато менее ясной. Если бы жизненная связь всего существующего была проста и прозрачна как дважды два четыре, то этим исключалось бы все фантастическое, — дадим ли мы ему неосмотрительное название «сверхъестественного» или обозначим его более осторожно как «необычайное»; не имея своего места и смысла в жизни, оно было бы лишено и всякого права на изображение в здравой поэзии, и сама эта поэзия исчерпывалась бы тогда сообщением красивой формы повседневному, насквозь прозаическому содержанию».

«Но представление жизни как чего‑то простого, рассудительного и прозрачного прежде всего противоречит действительности, оно не реально. Ведь было бы очень плохим реализмом утверждать, например, что под видимою поверхностью земли, по которой мы ходим и ездим, не скрывается ничего, кроме пустоты. Такого рода реализм был бы разрушен всяким землетрясением и всяким вулканическим извержением, свидетельствующими, что под видимою земною поверхностью таятся действующие и, следовательно, действительные силы. Немногим лучше был бы и противуположный взгляд, который, признавая действительность подземного, считал бы его прямо «сверхъестественным». Такой супранатурализм достаточно опровергался бы опытом рудокопов и геологов, знакомых с естественными наслоениями и глубинами земной коры.

Существуют такие естественные наслоения и глубины и в жизни человеческой, и проявляются они не в одних только исторических катастрофах. Под наружною повседневною связью житейских событий существует и чуткому вниманию открывается иная роковая жизненная связь, постоянная и строго последовательная при всей неожиданности и кажущейся иррациональности своих проявлений».

«Фантастика» (т. е. искусство «сверхъестественного/ужасного») и являет эту «подземную» реальность»: мы помещаем «Упыря» Толстого вместе с предисловием Соловьева именно из-за этого общего, рамочного для всех последующих текстов вывода: искусство «сверхъестественного/ужасного» значимо и для христианского благочестия и для философского вопрошания как реализм «подземной реальности» — в частности и «Упырь», чей конкретный смысл видится философу так:

«фантастический элемент дает этой повести ее существенную форму, а общий смысл ее — нравственная наследственность».

«Гробовщик» Александра Пушкина

Гробовщику являются его «клиенты»:

«Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы… Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя».

Литературовед, историк, мыслитель М. О. Гершензон, одна из ярких фигур Русского религиозного ренессанса, в статье «Тень Пушкина» писал:

«Вопрос о загробном существовании стал тревожить Пушкина удивительно рано, лет с 16 или 17, что в дальнейшие двадцать лет своего творчества он многократно возвращался к этому вопросу, и что мысль его об этом предмете на всем протяжении лет была одержима сомнением. Самый вопрос предстоял ему в такой форме: во-первых, умирает ли человек совсем, не только телом, но и душою, или же личность умершего сохраняется, принимая лишь иную форму, не материальную, и продолжает существовать в виде «тени», «призрака»? Во-вторых, если человека переживает его «тень», то эта «тень» сохраняет ли свои прежние, земные чувства и отношения, или она отрешается от всего земного и всецело погружается в запредельную бесчувственность и беспамятность по отношению к миру и своей прошлой жизни в нем? Логически здесь были два отдельных вопроса; психологически, в чувстве Пушкина оба сводились к одному: тень бесчувственная была для него мертва, потому что в ней погашена индивидуальность; для него было важно только загробное переживание конкретного «я», то есть сохранение в призраке тех самых чувств, желаний, привязанностей, которые при жизни составляли эту единственную личность, например, его, Пушкина. Я покажу дальше, как колебался он между обеими альтернативами и куда склоняла его неодолимая потребность верить».

«Раз личность в загробном состоянии продолжают волновать ее прижизненные чувства, связывающие ее с земными объектами, естественно, что она и оттуда стремится воздействовать на земные дела сообразно со своим чувством; и так как, по мысли Пушкина, она за гробом реально существует в виде тени, подобно живым существам, облеченным в более плотное вещество тела, то он неизбежно должен был допустить и фактическую возможность такого вмешательства. Было естественно предположить, что тень, доведенная до крайнего возбуждения зрелищем земного происшествия, больно ранящего ее чувство, ринется на землю и делом, то есть более или менее осязательно остережет или покарает своего обидчика. Мы видели, что мысль Пушкина о загробной жизни все время вращалась вокруг этой точки».

«Только в этой точке могла найти себе завершение и положительная вера Пушкина».

Пушкин «говорил нам о тенях летающих, скользящих, сидящих на земле, о тени, стоящей в дверях гробницы, наконец, даже о любовной ласке, которую дарит тень. От поцелуя до всякого другого физического действия оставался небольшой шаг. Но если и все эти положительные изображения перед судом холодного разума являлись бредом и безумием, тем безумнее должно было показаться повествование о тени действующей; и Пушкин замаскировал свой рассказ, чтобы заранее изъять его из-под судимости. Я говорю о «Каменном госте», где, прикрывшись средневековой легендой, он наконец насытил свое чувство, воплотил то предельное чаяние, которым пламенел его дух столько лет, – представил тень действующей. В образе командора, мстящего гибелью своему обидчику, воскрешены за гробом и Ленский, и барон, – воскрешен за гробом вообще человек и незыблемо утверждена вера в бессмертие личности. Этот образ – положительный полюс мысли Пушкина, как образы «юноши», мужа молодой вдовы, умершего Ленского и барона – ее отрицательный полюс.

Но в эту самую минуту, когда положительная вера Пушкина достигла своей вершины, ее единокровный враг – его неверие – разразился ей в лицо дьявольским хохотом. Едва ли в летописях поэзии найдется еще другой пример такой злой, такой беспощадной автопародии, как «Каменный гость» и сочиненный одновременно с ним «Гробовщик», потому что они написаны на одну и ту же тему и, в пределах этой темы, умышленно по одному плану.

Дон Гуан

(Статуе.)

Я, командор, прошу тебя прийти

К твоей вдове, где завтра буду я,

И стать на стороже в дверях.

«А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных… Ей-богу, созову, – продолжал Адриан, – и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу чем бог послал».

Статуя

Я на зов явился.

«Видишь ли, Прохоров, – сказал бригадир от имени всей честной компании, все мы поднялись на твое приглашение…»

«Они оба («Каменный гость» и «Гробовщик») написаны осенью 1830 года, когда Пушкин, в связи с жгучими воспоминаниями о той умершей женщине, чей образ внушил ему тогда же «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной», так много углублялся мыслью в «тайны гроба роковые». Конец «Гробовщика» датирован 9 сентября, конец «Каменного гостя» – 1 ноября. Но «Каменный гость» был именно только закончен в эти дни, а задуман и начат, как известно, гораздо раньше, еще до марта 1828 года».

В «Каменном госте» «огненная мука разверзает могилу и загробный выходец подлинно жив. В «Гробовщике» ожившие мертвецы лишь мерещатся пьяному сновидению по пьяной прихоти наяву. И как осязательно, как ярко Пушкин изображает их мнимый приход, этот смешной сон пьяного гробовщика, danse macabre в карикатуре! Точно какая-то сила подстрекала его злее, как можно злее высмеять свою пламенную веру, представить в наиболее комическом и пошлом виде небытие и пустоту того образа, который он так страстно лелеял, – образа живой тени. Что́ более всего утешало его в земных невзгодах, то он кинул в грязь и злорадно топчет ногами. Не мстил ли он себе за самую потребность в загробном утешении? не устыдился ли на минуту своей трусости пред беспощадной правдою смерти? Но и здесь – какая смелость мысли!»

«Пиковая дама» Александра Пушкина

Жемчужина русской прозы — история о призраке графини, сообщающей молодому игроку секрет выигрыша в карточной игре:

«Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Христианский философ Владимир Ильин в статье «Тайновидение у Пушкина и Лермонтова» писал:

«Перед нами стоит во всей своей жуткой загадочности небольшой рассказ – «Пиковая дама».

И в порядке изучения греховных глубин человеческой души на почве гениальных откровений Пушкина важно то, что Герман, центральный и единственный герой «Пиковой дамы», в противоположность Пугачеву в «Капитанской дочке», переживается, подобно колдуну в «Страшной мести» Гоголя, как окончательно погибший. Вся суть в том, что проблема Германа есть проблема «Наполеона», мучившая своей черной сатанинской глубиной всех важнейших русских авторов, до автора «Войны и мира» включительно».

«Пушкин, поднявший всю целину и всю глубину этой проблематики, раз навсегда в «Пиковой даме» показал, что такое изнанка «наполеонизма».

После «геройской» войны с полуживой старухой во имя золотого тельца (Наполеон был большой специалист и этих дел) Герман сидит в комнате Лизы, над любовью которой он надругался с таким цинизмом – во имя все того же золотого тельца.

«Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона».

Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. Раскаяние недоступно было душе Германа с ее «тремя злодействами»; и поэтому конец его совсем не тот, что конец благоразумного разбойника-Пугачева. Кого захочет Бог по-настоящему покарать, у того отнимает Свой образ – разум. Герман карается безумием, и притом настоящим безумием.

Проф. Л. П. Карсавин не раз указывал на то, что беспредельный эгоизм самообожествления есть верный путь к безумию. Святой Андрей Критский, гениальный автор великого канона, придумал для подобного рода людей «наполеоновской складки» замечательный термин, отчеканенный навеки: «Самоистукан». На основании данных современной психологии и психиатрии нетрудно показать, что такой абсолютно «интровертированный» тип, душа, сосредоточенная исключительно на себе, а тем более на гордынном самопревозношении, душа, позволяющая себе решительно все, относящаяся ко всему тому, что не она, исключительно как к объектам своих желаний, хотя бы низменных, преступных и извращенных, – неизменно кончает тяжкими формами невроза и безумия. Никто ее не карает: она сама себя уничтожает, сама себя осуждает, как об этом и говорит слово Божие.

«Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро:

– Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

«Страшная месть» Николая Гоголя

Гоголь — и вообще мастер ужаса; «Страшная месть», история о колдуне — подлинный шедевр:

«Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх, и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море».

«В бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю».

Христианский мыслитель и литературовед К. В. Мочульский в своей книге о Гоголе писал:

«В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь следует двум разнородным традициям, стараясь связать их единством стиля. Первая традиция — немецкая романтическая демонология: ведьмы, черти, заклинания, колдовство, с которыми Гоголь был знаком по повестям Тика и Гофмана; вторая — украинская народная сказка с ее исконным дуализмом, борьбой Бога и дьявола. Повести можно расположить по степеням нарастающей мрачности. … В «Страшной мести» смех совсем замолкает. Забавное уступает место ужасному. Независимо от народной традиции автор создает чудовищные и зловещие образы Басаврюка и колдуна, отца Катерины.

Описание мертвецов, выходящих лунною ночью из могил на берегу Днепра, рассказ о схватке колдуна с всадником, сцена вызова души Катерины — самые сильные страницы в «Вечерах». Это первые звуки не заученной, а своей художественной речи. Именно здесь, в страшном и мрачном, следует искать «хвостики душевного состояния» автора. Вспомним его признание в «Авторской исповеди»: «На меня находили припадки тоски мне самому необъяснимой… Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать». Но смешное постепенно переставало быть смешным, а мрачность его «меланхолического от природы характера» упивалась изображением зла и смерти.

Вас. Гиппиус (Гоголь. 1924 г.), анализируя композицию «Вечеров», приходит к заключению, что шесть из них варьируют одну тему. «Это, — пишет он, — вторжение в жизнь людей демонического начала и борьба с ним». На исходе этой борьбы автор смотрит с безнадежностью: в «Вечере накануне Ивана Купала» побеждает Басаврюк; в «Страшной мести» все, прикоснувшиеся к злой силе, осуждены на гибель (Данило, Катерина, ее маленький сын). Единственное убежище — церковь и монастырь, но и они нередко бессильны. Автор сознательно отступает от народной сказки с ее наивной верой в конечное торжество добра.

Читатели «Вечеров», очарованные юмором и веселостью Рудого Панька, не обратили внимания на лежавшую в основе повестей мрачную демонологию».

«Вий» Николая Гоголя

Наверное, главный хоррор русской литературы — история о ведьме и монстрах:

«Он только крестился, да читал, как попало, молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. „Приведите Вия! ступайте за Вием!“ раздались слова мертвеца».

Христианский мыслитель и литературовед К. В. Мочульский в своей книге о Гоголе писал:

««Вий» — самое эротическое из всех произведений Гоголя. И псарь Микита, и Хома околдованы «чарой», они горят темным, гибельным огнем сладострастия. То, что они испытывают, не любовь, а дьявольское наваждение похоти. Хома не только не любит панночки — он ненавидит и боится ее. Чувства, описанные в этой повести, роковые, бесчеловечные, стихийные. Они слепы, как сам «Вий»; у них, как и у него, лица железные. Понятен ужас Гоголя перед этим адским пламенем, оправдан его аскетизм.

Хома Брут скачет с панночкой на спине. «Он чувствовал какое‑то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу». «Но там что? ветер или музыка? звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какой‑то нестерпимой трелию… Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое‑то пронзающее, какое‑то томительно-страшное наслаждение».

Такими магическими словами описана дьявольская подмена любви вожделением. Не менее замечательно описание «страшной» красоты:

«Перед ним лежала красавица, какая когда‑либо бывала на земле. Казалось никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте… Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что‑то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как‑то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто‑нибудь песню похоронную» (первая ночь в церкви).

«В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего; оно было живо…» (вторая ночь в церкви).

В этих словах загадка красоты показана с такой остротой, что и Достоевский не сможет ничего к ней прибавить. Красота страшна, потому что жива, потому что дана в своем предельном совершенстве».

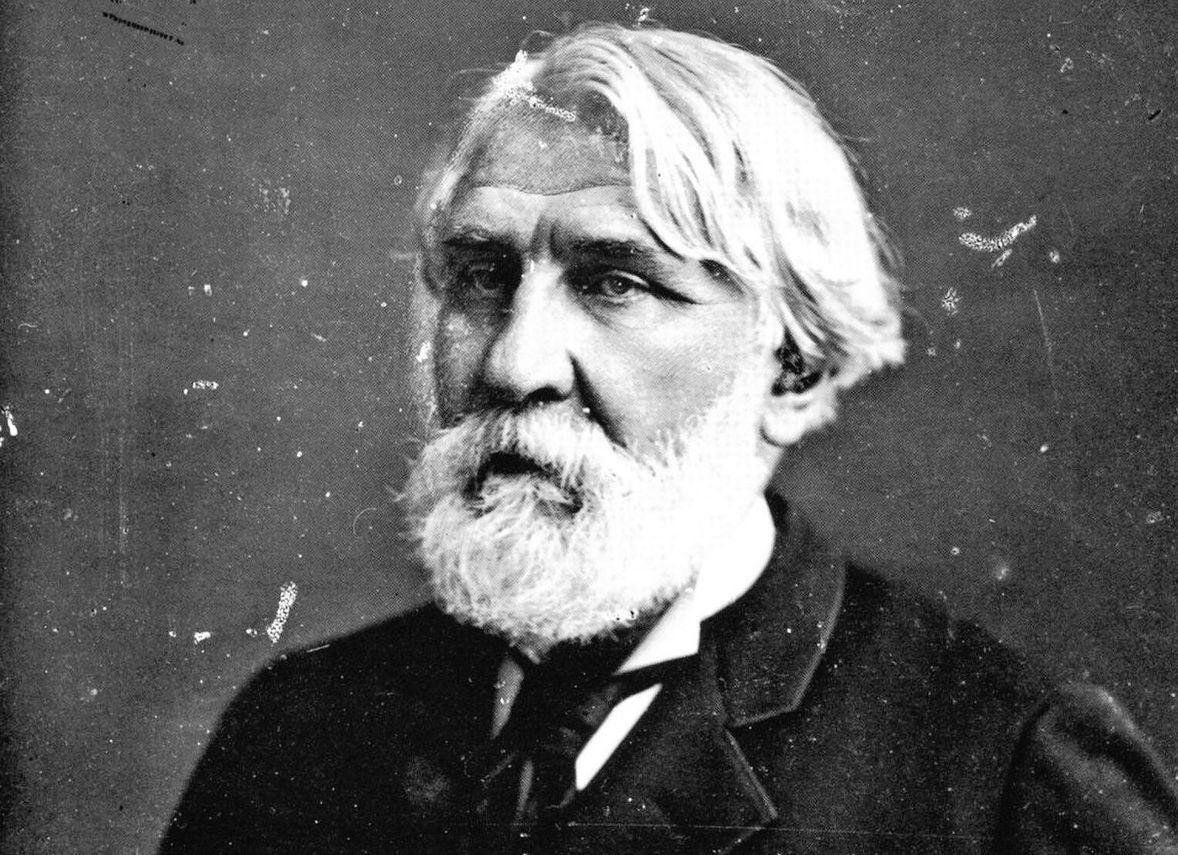

«Призраки» Ивана Тургенева

Тургенев — помимо всего прочего — выдающийся мастер рассказа о «сверхъестественном»; его «Призраки» — история о спиритизме и явлении некоей таинственной сущности — один из его шедевров:

«Это нечто было тем страшнее, что не имело определенного образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы, – не туча и не дым, медленно, змеиным движением, двигалось над землей. Мерное, широкое колебание сверху вниз и снизу вверх, колебание, напоминающее зловещий размах крыльев хищной птицы, когда она ищет свою добычу; по временам неизъяснимо противное приникание к земле, – паук так приникает к пойманной мухе… Кто ты, что ты, грозная масса? Под ее веянием – я это видел, я это чувствовал – всё уничтожалось, всё немело… Гнилым, тлетворным холодком несло от нее – от этого холодка тошнило на сердце и в глазах темнело и волосы вставали дыбом. Это сила шла; та сила, которой нет сопротивления, которой всё подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла – всё видит, всё знает, и как хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым жалом…»

Христианский философ Владимир Ильин в статье «Оккультизм Тургенева» — хочется написать: дает образец религиозно-философского толкования произведений подобного жанра, — но вернее так: принимает содержания искусства «сверхъестественного/ужасного» как опытные данные, как подлинный «реализм подземной жизни» и бросает мощности религиозной философии на их истолкование как таковых (т.е. как опытных данных); в связи с этой двусмысленной образцовостью позволяем себе очевидно чересчур обширные цитаты: это оправданно, коль скоро мы тут находим и пример религиозного-философского комментария к произведению жанра ужасов — и тут же как бы и пример самого этого жанра; обращаем особое внимание на первые два цитируемые абзаца, где Ильин дает свою методологию религиозного-философского истолкования жанра ужасов — и на третий «лавкрафтианский» абзац:

«Заметим тут, что никакие ссылки «скептиков», и среди них даже самого Тургенева, на «писательскую фантазию» здесь не имеют силы и должны быть признаны не объяснением, но отказом от него, простыми отговорками и отписками: остается необъясненным самый важный вопрос о «морфогенезисе», то есть о возникновении самого образа, как такового, – вопрос, никогда не ставящийся скептиками, которые, можно биться об заклад, просто в девяносто девяти случаях из ста не поймут и самого вопроса. А между тем в образе и находится весь духовный центр тяжести и существенный момент проблемы, а не в том, почему данный образ явился.

Вл. Соловьев, рецензируя замечательное произведение Алексея Толстого «Вампир», поставил вопрос о так называемой «внутренней убедительности» произведений именуемых «фантастическими», таких как, между прочим, повести Гоголя и Гофмана. Ссылки на «фантазии» и «выдумку», «сказочность» и проч. в объяснении подобного рода вещей – это отказ от объяснения, уход, бегство в область невежества. Чудо «Призраков» Тургенева в том, что это произведение, несмотря на всю необычайность его содержания, дышит полнейшей внутренней убедительностью от начала и до конца».

«Есть ведь такие бездны, что одно слабое представление о них немедленно бы уничтожило нас, а едва заметное дыхание их, донесшееся из неизмеримых пространств, немедленно развеяло бы нашу бедную солнечную систему».

«Можно даже смело сказать, что Тургенев первый мистик в истории русской литературы нового времени. И это тем более парадоксально, что сам он считал себя просвещенным западником-позитивистом, маловером. Отношение к религиозно-философской и религиозно-метафизической проблеме было у Тургенева приблизительно такое же, как у Чехова. Но если Чехов едва только коснулся «стихии чуждой, запредельной», то лучшие вещи Тургенева целиком погружены в эту стихию, а некоторые из них представляют собою, в этом роде, настоящие поэтические откровения, как, например, «Призраки», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич».

Никак нельзя сказать, что Тургенев рисует нам мир светлых духов, ангелов, безгрешных душ, то, о чем поет лермонтовский «Ангел».

Но нельзя, конечно, назвать его агентом черной магии и певцом бесовского мира. Его оккультный мир

…Похож на вечер ясный:

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет!

…Похож на вечер ясный:

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет!

Это – «срединная» область. Верхняя сфера уходит в ослепительный солнечный свет православной мистики и вечной жизни; нижняя сфера уходит в вечный мрак адской бездны; хотя и здесь наблюдаются оттенки, боковые пути, недоговоренности – за невозможностью договорить, и, вообще, та бесчисленная гамма красок и переходов, которые свойственны подлинному и большому дарованию.

Стилю Тургенева, который с особенной четкостью и индивидуально-личной неповторимостью сказывается в его «мелких» вещах и особенно в вещах мистико-оккультных, можно было бы посвятить целое большое исследование. И это тем более необходимо, что в ту эпоху, когда жил Тургенев и на Руси свирепствовал литературно-идеологический террор «разночинцев», проблема стиля даже и не ставилась.

Характерно, что в большинстве своих ныне уже устарелых романов, где Тургенев является ловцом момента и «кувыркается» перед разночинцами, в сущности и нет ни стиля, ни вкуса, а есть только гладкописание и высшая степень литературной техники и грамотности. Покуда он угождает текущей злобе социально-политического дня – ничего, кроме олеографий, правда, ловко выписанных, у него не получается. Хороший стиль и хороший вкус начинаются у него там, где происходит его встреча с вечным и бесконечным, – независимо от того, какова эта встреча и где она происходит – в сфере белой или черной мистики. Несомненно, лучше признавать существование темной сферы и даже погружаться в нее, чем вовсе отрицать ее существование, что есть худшая форма власти тьмы над человеком».

«Колдовские, душистые и «тепличные» чары эротической любви уже несут с собою все то, что необходимо для понимания двусмысленного мира оккультно-метапсихических тайн, где угасающая вечерняя заря и тоска осенних сумерек переходят в жуткую ночь, с ее «страхами и мглами», когда по вещему речению Тютчева снимается преграда между нами и ею.

Тургенев был особенно чуток к этому миру. У него были для этого соответствующие «антенны», и эти антенны отличались не только поразительной чувствительностью, они еще были необычайно точными и передавали то, что есть в действительности, но в той действительности, по отношению к которой так бессмысленно, с бельмами на глазах слепотствуют тупицы, именующие себя материалистами».

«Все этого типа произведения Тургенева поражают своей музыкальностью – они словно вообще «вышли из духа музыки», самого реального и в то же время самого вещего и самого потустороннего из искусств. В этом отношении, пожалуй, наиболее замечательны: «Призраки», «Песнь торжествующей любви» и «Клара Милич»

«Самое характерное для «Призраков» – это связь всего необычайного в этой повести с занятием спиритизмом. Словно потревоженный этими «занятиями» хаос не может успокоиться и высылает одного из своих «сынов», может быть «дочерей», а может быть и существ «третьего» пола. В мире иных измерений труднейшая проблема пола тоже имеет и свои иные именования, и иные измерения, иные «возможности».

«Самое важное здесь – намек, хотя и вполне явственный и достаточный, на то состояние, которое не сон и не бодрствование; «промежуточным» состоянием его тоже нельзя назвать, хотя психология давно уже придумала специальный термин: «гипногогическое состояние», то есть переходное, на путях от полного бодрствования и сознания к бессознательности и сну. Как и сознание, так и сон имеют множество разных ступеней и планов. Это целый, так сказать, спектр от сверхбытия и сверхсознания до непробудного кошмарного бреда и до смерти второй. Да и то, что обычно принято разуметь под сном вместе со сновидениями, имеет несколько планов; по меньшей мере их три. Первый план – обычный психофизиологический сон, необходимый организму так же, как необходима для него пища. Этим состоянием организм как бы пользуется для очищения себя и дренирования целого ряда ядов, главным образом нервных, еще недостаточно изученных. Второй «план» сна – чисто психический, душевный, и связан он с особым состоянием души, которое характеризуется разными степенями ослабления ее связи с телом – вплоть до полного отделения и, так сказать, метапсихических передвижений и даже целых «путешествий». В силу этого «временно освобожденные» души, или же души, отделившиеся окончательно после смерти, образуют особое царство душ. Эту область можно назвать промежуточной, если угодно, мытарственной: нейтральная, никому не принадлежащая сфера, откуда открыты ходы «во все стороны и во вся измерения». Скорее всего, что из этого мира происходят и всевозможные материализации и «призраки». Обычные сновидения, исследуемые психоаналитиками, – если только они не грубо физиологического и телесного «гелического» характера, – надо отнести сюда же. Власть, которую, например, обнаруживает колдун из «Страшной мести» Гоголя над душой Катерины, покинувшей свое тело во время сна, относится именно к этой области. Власть сатанинских энергий, и, вообще, неопределенных и темных сил, простирается именно сюда же. Св. Апостол Павел называет эту область «воздушной», почему и духов, владеющих этой областью, так же как и их «князя», он тоже именует «воздушными», имея в виду то, что ныне именуется планом эфирным, или планом астральным. Наиболее интересные «опыты» йогов, «вызовы» спиритов, вообще, все этого рода эксперименты касаются тоже главным образом этой очень богатой и очень населенной сферы. Наконец, третий «план» сна и сновидений связан с высшей, духовной, пневматической областью. Здесь тайна «прообразов», «прототипов», «Платоновых идей» или «парадигм». Эти сущности можно также назвать, следуя Альфреду Фуйе, «идеями-силами» (idees-forces). Эта область всегда особенно интересовала философов большого стиля и богословов-метафизиков. Жуткие, душные, очень опасные и иногда смертоносные испарения второй промежуточной области сюда уже не доходят. По всей вероятности, это же – область обитания образов и подобий Бога, которым непостижимым образом полагается в соединении с душами войти в мир. Это же – область ангельских духов, как их, например, классифицирует автор «Ареопагитик». Это также область тех таинственных реальностей и высочайших ценностей, которые именуются христианскими догматами и несомненно связаны с ангельским «умным» бытием. Это область памяти Божией, «вечной памяти». Это также область сил, составляющих духовно-онтологическое единство с умами, находящаяся в непосредственном общении с тем, что можно назвать божественными энергиями. Таинственные сущности, сохранившие и доведшие до высшего цветения и до разных ступеней подобия образ Божий и которых мы называем святыми, относятся к этой же области. Можно эту область назвать «духовным, умным небом». Уже за ним простирается тот свет неприступный, в котором живет в Троице славимый Бог и для изречения которого человеческий язык немощен и неадекватен, как, впрочем, и для очень многого в области духовного мира. Из этой сферы посылаются пророческие и вообще духовные сны, видения, голоса, словом, все то, что вещает Волю Божию, Его благой Промысл.

То, о чем повествует Тургенев в своих оккультно-мистических произведениях, как правило, относится ко второму плану, душевному».

«Возвращаемся к «Призракам» Тургенева с их необычайным языком и фабулой. Если бы выразить эту вещь в музыке, то пришлось бы прибегнуть к гармониям и вообще к музыке третьего периода Скрябина – выражаясь фигурально – и к лучшим образчикам инструментовки Римского-Корсакова, Равеля, Стравинского… Герой «Призраков» пытается оказывать слабое сопротивление; но это для него становится невозможным уже по той причине, что от таинственной сущности, избравшей его объектом своих приражений, исходит тончайший эротический соблазн».

«Пожалуй, самое существенное из того удивительного опыта, который передан в «Призраках» Тургенева, есть опыт утраты свободы. Этого одного уже достаточно, чтобы понять, что здесь мы имеем дело с характерными формами «прелести» и с действием того, что отцы аскеты именуют «лестными духами», хотя эта несчастная и, может быть, осужденная душа сама же находится в еще горших и окончательно удушающих тенетах «князя воздушного» и властителя смертной державы. Обо всем этом речь в изумительной пьесе Тургенева идет совершенно откровенно. В конце является и вполне апокалиптический призрак коня бледного, скачка которого с такой силой передана во Второй сонате Шопена си бемоль минор (соната с похоронным маршем)»

«Собственно мистико-оккультная и метапсихическая драма «Призраков» делится на три акта: I. Приготовление к полету, где главную роль играет мистико-эротическая жертва свободой и, следовательно, всем составом духо-душевно-телесной личности, переходящей в обладание таинственной полупустоты, жаждущей воплощения путем эротического вампиризма, отъятия «отдающейся» другой личности и «пития» ее крови – как это будет видно дальше. II. Сам мистико-оккультный и эротически-метапсихический полет с несомненным переходом в иной план времени и пространства, в иные измерения – в тот самый «второй» план грез и снов, о котором уже было сказано и где дается возможность в известной и очень значительной степени овладеть временем и пространством и общаться со всем тем, что находится в срединной сфере. Труднейшая проблема обращения времени относится сюда же. Вместе с тем это – наибольшая степень напряжения эротически-метапсихической и оккультной силы с переходом крови, а потому плоти и души, из обладаемого в «обладательницу» или в «обладающее». Это и наибольшее расширение плана гностического видения и видения области «матерей» и наибольшая степень овладения временем и пространством, причем во времени дано двигаться назад, в область бывшего, но не будущею. Наконец, акт III – зависть и месть царства тьмы, со всеми подвластными ему силами, процессами жизни и эротической любви, хотя бы со всеми их деформациями. С грандиозной силой, напоминающей первые части Девятой симфонии Бетховена и Четвертой и Шестой симфонии Чайковского, даже с подходящей в данном случае чудовищной брутальностью – мы уже вспомнили скерцо Второй сонаты Шопена – скачку коня бледного, – чудовище смерти настигает и напившегося крови почти досыта женского вампира и ее почти уже до конца «высосанную» жертву, чтобы обоих убить и увлечь к краю смерти второй.

Все заканчивается бесподобной по музыкальности, но убийственно тоскливой «кодой». Вообще, у Тургенева, как и у его любимца Фета, все основано на музыке, все есть «рождение трагедии из духа музыки». И не даром Тургенев для этого своего шедевра взял эпиграф из «Фантазии» Фета. Относительно обоих надо сказать словами Чайковского, что оба «делают шаг в нашу область», то есть в область музыки. Можно даже добавить, что в «Призраках» Тургенев делает невозможное и в словах и образах передает содержание музыки.

Но это не мешает Тургеневу на путях выполнения этой чисто артистической задачи выполнить и решить также задачу религиозно-философскую и мистико-метапсихическую. Как в «Бежином луге» ему удалось в народно-словесной иконографической форме передать «Повесть об Антихристе» (пользуемся заглавием одного из лучших произведений Вл. Соловьева), совершенно так же в «Призраках» ему удалось показать царство «лестных духов», их «прелестного» и смертоносного действия в образе эротики («любви сатаниной», «мечтания сатанина»).

Как и в «Страшной мести» Гоголя, здесь на протяжении всех глав этой ужасающей оккультно-метапсихической трагедии нет уж и признака юмора, смеха, шуток и проч., на которые в других вещах, даже того же типа, так тароват Тургенев (следуя в этом отношении за Гоголем). Здесь все до ужаса серьезно и убедительно-трагично. «Кода» же – это такой тяжкий стон смертной тоски, который редко встречается как в поэзии и литературе, так и в музыке. Вот образчик «воздушного» Диалога (Тургеневу, так же как Достоевскому, очень удается диалогическая форма в том особенно, что ведет в глубину, или находится на глубине, или на высоте, что одно и то же)».

«Это – таинственная повесть об источнике всякой эротики, о любви к собственной душе, и повесть о той страшной, поистине раздирающей трагедии, которая именуется смертью и есть разлучение нашего «я», нашего существа и столь бесконечно любимой сущностью «второго я» (alter ego), которое именуется нашей душой – «женой, облеченной в солнце» и куда входит реально и мать, и сестра, и возлюбленная, и ангел-хранитель и вдохновитель. Но у ног последнего кончается власть смерти и коня бледного. Мы у порога духовных сущностей, и это уже – тема Достоевского».

«Клара Милич. После смерти» Ивана Тургенева

Поздний шедевр Тургенева — история о любви к призраку:

«Голос умолк. Аратов подождал… подождал – и уронил голову на подушку. «Галлюцинация слуха, – подумал он. – Ну, а если… если она точно здесь, близко?.. Если бы я ее увидел – испугался ли бы я? Или обрадовался? Но чего бы я испугался? Чему бы обрадовался? Разве вот чему: это было бы доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна. Но, впрочем, если бы я даже что-нибудь увидел – ведь это могло бы тоже быть галлюцинацией зренья…»

Тургенев — может быть, центральный автор нашей подборки и вот почему: Тургенев — не верующий, как и вообще современный субъект — не религиозен; но одновременно с тем Тургенев — мастер рассказа о «сверхъестественном», как и современный субъект, явно и очевидно падок на культурную продукцию о «сверхъестественном»; в этом (в моде на хорроры и пр.) видится симптом — возвращение вытесненного религиозного; тут находим ответ на философское вопрошание: почему хорроры столь распространены в поздней современности? — очевидно интерес к «ужасному/сверхъестественному» стоит в обратной пропорции к вытеснению религиозного, к упадку веры: чем больше эти вытеснение и упадок — тем интенсивней возвращение вытесненного, симптом упадка — этот ответ вместе с тем отвечает и на подозрение христианского благочестия к хорорам, узнающими таким образом в них ни что иное как голод по себе — по благочестию, по религиозности, симптом их нехватки, их подавления — симптом и в смысле проявляния болезни и в смысле зова о её исцелении (в общем Тургенев задним числом узнается как типичный представитель ныне распространенной в культуре мирочувствия: Бога нет и что-то есть в пустом мире жуткое не-человеческое); о чем-то подобном пишет писатель, литературовед и христианский мыслитель Борис Зайцев в книге «Жизнь Тургенева»:

«Последняя истинно замечательную вещь [Тургенева] — «Клара Милич».

В ней всегдашне-тургеневское – неразделенная любовь и потрясающее чувство загробного. Не райского, а грозного. Клара опять не Беатриче. Она магическая женщина, но сама не насытившаяся любовью. Находит ее в Аратове – ему единственно и может ответить, но как раз он и глух. Не почувствовал, не полюбил ее при жизни Аратов! Он еще так молод, сам не знает любви. Оба они девственники. Она отравляется. И из-за гроба «берет» его – дух ее, являясь по ночам, мучит Аратова и дает не испытанное ранее блаженство. Сводит с ума и из жизни уводит».

«Магическое, таинственно-колдовское наиболее его влекло».

«Еще очень давно, молодым и счастливым, испытал Тургенев в Куртавенеле мистические, жуткие ощущения – будто сквозь обычный мир давал о себе знать и другой, таинственный и недобрый. Он чуялся ему и в звездном небе, и в ночных шорохах, и в снах – сны всегда много значили в его жизни. К ним не так просто он относился. Замечательно, что светлое визионерство дантовской, например, молодости, ему чуждо. «Любимая» не являлась обликом Беатриче, хотя в сверхчувственном понимании любви и был он с Данте родствен. Зависело ли это от того, что у Тургенева не было чувства всемогущего светлого Бога? Высшая сила для него слепа и безжалостна. Человек ничтожен. Прорывающееся оттуда нерадостно. В полном противоречии с этим был восторг любви – хорошо ему известный. Данте верил, что Беатриче из благодатного источника. Тургенев ощущал прелесть своей Беатриче скорее как магическую. Это одна из болезненных его неясностей, очень тяжелых».

«Некий холодок шел уже на него из «пустой беспредельности» — он называл так небо. При подобном ощущении мира, конечно, ближе ему «влажная лапка утки», или «капли воды, падающие с морды неподвижной коровы», чем голубая безбрежность. Если Бога нет и небо пусто, то уж уютней с уткой и коровой. Он писал, разумеется, и всякие нежности Виардо: в любовь светлее, легче уходишь, чем в коровью морду».

«Сейчас Тургенев отошел в некий элизиум – оттуда он и видней. Его оценка тверже – и ближе к истине именно теперь. Неувядаемое в нем выступило сильнее, слабое отцвело. Вряд ли кто станет ныне спорить, например, что малые (по размерам) его произведения оказались сильнее общественных романов, что Тургенев – поэт, эротик и мистик заслонил Тургенева либерала и разрывателя цепей.

Может быть, подлинное свое место («тихого классика») начинает занимать он именно в наше время».

«Бобок» Федора Достоевского

Маленький, инфернально-макабрически-

«— Наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это — не умею вам выразить — продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой…

— Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

— Это… хе-хе… Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная — хе-хе!»

Мы не нашли связного комментария к «Бобку», однако уже привлекавшийся нами христианский философ Владимир Ильин в разных статьях (все входят в сборник «Пожар миров») часто о нем упоминает:

«Оккультизм Тургенева»:

«Мучения мертвецов, не могущих освободиться от места своего погребения и так или иначе связанных с разлагающимися остатками своих тел, очень хорошо известны общечеловеческому мистическому опыту. В русской литературе он разработан с ужасающей силой в «Вие» Гоголя, в его «Страшной мести» и в «Бобке» Достоевского. Практически религиозные следствия из этого совершенно ясны: на ужасы оккультной метапсихики и всего того, к чему так легкомысленно относятся любители так называемого «спиритизма», можно и должно отвечать только воплями к Богу и к Его святым. В этюде «Не восхищение непщева» о. Павел Флоренский с блестящей историко-филологической, святоотеческой и богословской эрудицией раскрывает, суровую быть может для изнеженных натур, жестокую правду о том, что избежать посмертных мытарств можно только путем добровольного прохождения этих мытарств при жизни в опыте аскезы. Впрочем, об этом очень хорошо уже знали древние мистики вроде Пифагора, Сократа, Платона, Плотина… Так, например, для Сократа и Платона философия вообще была ничем другим, как упражнением в смерти».

«Какая-то жуткая оккультная реальность, касающейся того, что Пушкин именует «гроба тайны роковыя», также и оккультно-мистических свойств трав, часто идущих рука об руку со свойствами медико-физиологическими, – ибо планы эти хотя и различны, но соединяются разного рода таинственными переходами. Величайший энциклопедист современной точной науки, также и знаток оккультизма и метафизики, отец Павел Флоренский в одном из своих исследований по фольклору, напечатанном в дореволюционном «Богословском Вестнике», ставит на место тех жалких полузнаек-интеллигентов, которые, по его ядовитому выражению, не вкушают пищу, а лопают химические вещества и издеваются над народом, «который чего-то не выучил и не прочитал каких-то там книг». Для изучения этих явлений существуют и специальные методы, и специальная литература, но это, конечно, не методы материалистов и безбожников. Ведь если бы им следовать, то пришлось бы сказать, что нет никакой симфонии Бетховена, а только трение конских волос о сушеные бараньи кишки и колебание воздуха в деревянных и медных трубках, именуемых почему-то музыкальными инструментами».

«Арап Петра Великого»:

«Чем же стал Онегин? Пушкин дает нам ответ: он стал живым мертвецом для этой жизни. Позже Лев Толстой написал на эту же тему великолепную трагедию « Живой труп», Достоевский одарил нас целой компанией догнивающих под землей все еще посюсторонних мертвецов (ужасающий «Бобок»!), а Чехов в «Скучной истории» и в «Рассказе неизвестного человека» наградил мировую и русскую литературу такими же сокровищами из той же кладбищенской ювелирной лавки. Сюда отнесем и «Доктора Живаго» Пастернака».

«Мертвые души Гоголя и проблема греха»:

«Огромное значение и глубочайший символизм выражения «Мертвые души». Всем известно восклицание Гоголя, которым заканчивается «Повесть о том как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Скучно на этом свете, господа!» Шаг за шагом Гоголь вскрывает полное «отсутствие соли» в душах обоих соперников, из которых, можно сказать, один хуже другого, равно как и ничтожная, действительно посмеяния достойная тема их ссоры из-за «гусака». Отсутствие соли, то есть любви, делает их невыносимо пошлыми, скучными и пустыми. Даже совершенно невозможно себе представить, как эти «Мертвые души» могут ожить. Нужны такие средства, о которых мы и понятия не имеем и которые находятся лишь в Божией власти. Впрочем, Гоголь делает намек и на такие души, которые «не просыпаются ни в каком случае», следовательно, не будут разбужены и звоном архангельской трубы. Достоевский в своей ужасающей повести «Бобок» изображает такое состояние».

«Трагедия и Достоевский»:

«Тема Свидригайлова насквозь демонологическая и вполне адская; отсюда и применение к разработке этой темы специфического юмора Достоевского, переходящего в шутовство, так сказать, трупного характера (доведенного Достоевским до предела в небольшой повести «Бобок», тон которой очень напоминает все то, что касается Свидригайлова). Это же придется сказать и о «Бесах», начинающихся и кончающихся шутовством. Но это, конечно, по той причине, что Достоевским вполне усвоена и освоена народная тематика «беса» как «шута горохового», с которого совлечены последние остатки величественной драпировки могучего некогда Денницы и остался всего лишь «седеющий джентльмен-приживал» да «вульгарный черт с копытом и насморком», по выражению о. Сергия Булгакова. Впрочем, тема «простуженного черта» встречается также и в «Братьях Карамазовых» в знаменитой сцене бреда Ивана с чертом».

«Сверхлогика любви у Достоевского»:

«– Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

– И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! – с болезненным чувством вскрикнул Раскольников».

Это значит, что черный ужас воздаяния по делом дошел, наконец, и до «светлой личности», которая освободилась от своего глупого «просветительства» и возопила о справедливости. Но лучше и не поминать здесь справедливости, ибо сказано:

«Аще беззакония назриши Господи, Господи – кто постоит»?

Реплика Свидригайлова:

«– Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал, – ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь».

Свидригайлов, конечно, совершенно прав, если под судом Божиим разуметь простое воздаяние, законническое воздаяние равного за равное, простой закон возмездия, о котором мечтал Кант и выше которого он подняться не мог.

Но это есть область мертвого холода – царство сатаны.

«Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался».

Это была, конечно, психологическая «диверсия», чтобы не помешаться. Здесь один из тех пределов ужаса, которые Достоевский нам дал в «Бобке» и в некоторых других, даже у него довольно редких местах своих произведений».

«Дуализм и демонология у Леонида Андреева»:

«Жуткая и требующая своего экзистенциального дополнения мысль Гегеля – основа его «Логики» – о тождестве бытия и небытия, мысль, на которой пошлые школьные профессора давно олимпийски и невозмутимо успокоились, получила это экзистенциальное дополнение у Л. Андреева в маленьком, жутко тягостном рассказе «Покой»: вечный ад приравнен вечной смерти на лоне экзистенциальной скуки. Здесь Л. Андреев продолжает «Отрывок из Фауста» Пушкина и «Бобок» Достоевского… Тематика эта, как философски, так и богословски, очень трудна, и разработка ее в плане литературы, как искусства, доступна только соединению большого ума с большим литературным даром. Характерно и способствует финальной удаче этого удивительного фрагмента то, что его автор не ставит точки над «i», и все заканчивает адским смехом черта, как это и подобает «аду всесмехливому»…»

«Лимонарь» Алексея Ремизова

Шедевр модернистской прозы — собрание переработок народных апокрифов, колядок, вертепов, страшных историй об Ироде, Илье, Рождестве и Страстях Господних, творении волка и т. п.:

«На черной горе, на семидесяти столбах златоверхие три белых терема. Вокруг теремов железный тын. На каждой тынинке по маковке. На всякой маковке по черепу.

В медных сапогах, в железной одежде Ирод царь».

В качестве религиозно-философского комментария приведем текст примечания к современному изданию «Лимоная»: тут находим иллюстрацию проблемы нашей подборки: с одной стороны, искусство «ужасов», прямо вторгающегося в область мистико-религиозно-богословского, с другой — совершенно понятное неприятие этого вторжения со стороны христианского благочестия:

«Лимонарь» Ремизова возник как продолжение увлечения писателя апокрифическими сочинениями. … До публикации Ремизов читал тексты из «Лимонаря» на литературных собраниях у Ф. К. Сологуба («Гнев Ильи Пророка»), на Башне у Вяч. Иванова («Гнев Ильи Пророка», «О страстях Господних. Тридневен во гробе»). Последняя легенда вызвала резко негативную реакцию Иванова. Ремизов читал ее на Башне 18 марта 1907 г., на Страстной неделе. Впоследствии М. Сабашникова вспоминала: «В эти дни Ремизов читал нам свое новое произведение «Страсти Господни». В этом произведении с небывалой силой словесно и ритмически было изображено демоническое начало мира. Писатель, казалось, ликуя, сам себя отождествлял со злом. Заключительные слова: «Но у креста стояла Мать, Звезда Надзвездная…» не являлись достаточным противовесом. Ад торжествовал победу. Когда Ремизов дочитал до конца, поднялся Вячеслав и возмущенно сказал: «Это кощунство, я протестую» Ремизов, и без того уже сгорбленный и много претерпевший в жизни, сгорбился еще больше и молча ушел вместе с женой». О продолжении истории с последней легендой вспоминал М. Гофман: «По поводу одного рассказа «Лимонаря» произошел скандал, чуть было не перешедший в настоящую ссору. «Лимонарь» Ремизова с его ритмической прозой приводил нас обоих [имеются в виду Вяч. Иванов и М. Гофман. — Ред.] в восторг. Я часто бывал у Ремизова, который читал мне новые рассказы из «Лимонаря», и я приносил их Вячеславу Иванову. Помню, я как–то пришел к Алексею Михайловичу, и он прочел мне новый рассказ — «О страстях Господних», который произвел на меня громадное впечатление. Я сейчас же побежал на «башню» и хотел прочесть эту вещь Вячеславу Иванову. — А она действительно хороша? — Изумительна! Может бьпъ, это лучшая вещь в «Лимонаре»! — Ну так сдайте ее в набор, — сказал Вячеслав Иванов, очень бегло просмотрев рукопись. Я сдал ее в набор и вскоре принес корректуру. Вячеслав взял ее, пошел в свою комнату и через четверть часа влетел в столовую, где сидел я, со страшным криком <…>: — Как вы смели без моего ведома сдать в набор такую гадость! <…> этот рассказ богохульство, гадость и никак не может быть напечатан в моем издательстве!.. Чего-чего он только не кричал. <…> покричал-покричал, потом успокоился, но остался при своем мнении. Я заказал отпечатать рассказ в нескольких экземплярах, кажется в 25, заплатил за это и принес их А. М. Ремизову. Ремизов был очень взволнован и сказал мне слова, которые я навсегда запомнил: Модест Людвигович, я вас люблю и потому даю вам совет: держитесь подальше от меня, потому что я приношу людям несчастье». … Известный исследователь апокрифов А. И. Яцимирский дал положительную рецензию на сборник, отметив его значение в процессе «всеобъемлющего синтеза народного мифологического миросозерцания» … При включении «Лимонаря» в Собрание сочинений (Шиповник 7; Сирин 7) Ремизов кардинально переработал и его состав, и идейно-философскую концепцию. … Сборник был расширен за счет включения переработок ветхо- и новозаветных апокрифов и патериковых рассказов. Его религиозно-философская концепция стала более оптимистической, близкой к ортодоксальному православию. … емизов разослал экземпляры седьмого тома Собрания сочинений ряду видных медиевистов (М. Н. Сперанскому, И. А. Шляпкину, А. А. Шахматову и др.) и получил от них благодарственные письма. Исключение составило письмо Шляпкина, который и в новой редакции отметил еретический характер легенды «Страсти Господни» … В ответном письме от 23 февраля 1912 г. Ремизов вновь, как ранее Вяч. Иванову, подробно доказывал своему критику, что все это только бесовское наваждение, что «чем чудовищнее Сатанинское действо, тем картина ярче — искушение сильнее, соблазн безнадежнее, победа крепче и полнее».