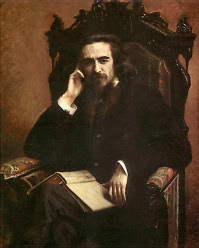

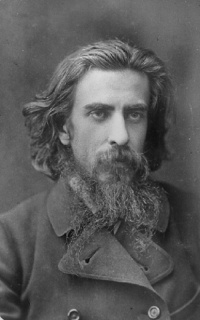

28 января исполнилось 170 лет со дня рождения Владимира Соловьева — героя тысяч различнейших исследований, фигуры пререкаемой до сих пор: «православен ли? — еретик?», «оригинален ли? — вторичен?», «гениальный ли философ? — сумасшедший графоман?» и пр. и пр. Мы, конечно, даже и не думаем решать эти и подобные им вопросы; мы только напомним основные темы, тексты и идеи Соловьева.

Итак: Владимир Соловьев — крупнейший русский христианский философ XIX века, который что сделал? — вот что: если он «вторичен», то только это: эпигон Гегеля/Шеллинга, он «перевел на русский» немецкий идеализм, и не более того. А если все же признаем его оригинальный вклад, то тогда: Соловьев воцерковляет модерное мышление, возвращает новоевропейскую философию в лоно христианской веры; или иначе: если признаем мы «православность» Соловьева: Соловьев — тот, кто вернул восточнохристианской теологии голос в современности, смог аппарат немецкого идеализма поставить на службу православному мышлению.

Так или иначе, Соловьев — родоначальник философии всеединства (софиологии), то есть дает начало мышлению, известному такими именами, как: Сергей и Евгений Трубецкие, Булгаков, Флоренский, Франк, Карсавин. И здесь мы уже можем спросить: каково отличие этого типа мышления от новоевропейского, то есть в чем же оригинальный вклад соловьевства, если таковой был? — если «воцерковление идеализма» произошло, то состояло оно не только в том, что снова можно стало говорить/мыслить о Боге, чего не делал, например, атеист-идеалист Юм, или Гегель, считавший, что он «снял» теологию в своей философии, или Кант, изгнавший проблематику Бога/бессмертия/свободы из юрисдикции теоретического разума и т. д. и т. д., — но специфическим плодом этого преодоления идеализма явилось возвращение мира/тела/внешнего/материи в мышление. Идеализм (модерное мышление вообще) есть так или иначе оформленный, но в любом случае солипсизм/эгоцентризм/

Но этот «субъект» идеализма — это ведь атомизированный индивид модерных обществ; его философия есть отражение его общества: обезбоженного, обесчеловеченного, обессмысленного — секулярного, атеистического — капиталистического, империалистического, колониалистского — социального бытия обществ модерна — тех, что сгорели в огне мировых войн и тоталитаризмов — тех, в чьих дымящихся руинах мы живем: в многодесятилетнем «пост-…». Короче говоря: иной вклад Соловьева — воцерковление/преодоление модерной политической мысли; или что то же, но сформулированное в русском контексте: Соловьев — одна из центральных фигур русской философии вообще (софиология — только лишь часть русской религиозной философии, не говоря уже обо всей русской мысли, включая ее атеистические достижения): той великой радикальной социальной/политической/

«Свободная теософия» — так сам Соловьев называл первое описанное нами измерение своей мысли. «Свободная теократия» — так он называл второе. И третье, наконец, — самое темное, трудноуловимое, трудновыразимое — «свободная теургия»: сама личность Соловьева — вдохновившая столь многих мыслителей, поэтов и т. д., личность, в которой как будто бы родился Серебряный век русской культуры: поэт-мистик, юморист-метафизик — то что, похоже, составляло центр личности философа, но в его трактаты почти не попало (хотя истоки софиологии тут именно закладывались) и лишь угадывается в его прекрасных мистических шутливых иронических стихах и прозе. Мистик, визионер, радикальный политический публицист, тонкий метафизик, теолог, юморист, ироник, поэт — в любом случае, при любой оценке его вклада, Соловьев — прихотиво-своеобычно-красивый

В этих трех измерениях: мышлении (теории/метафизике), политике (обществе/экономике), искусстве (воображении/мистике) — разве нет того, что ныне мы узнаём как три «пост-», три «преодоления»: постметафизика, посткапитализм, постмодернизм (широко понятый — как символизм, авангард и т. п. включающий) — и не прозреваем ли мы тогда суть этих преодолений как возвращение христианства, как постсекулярность: низвержение «метафизики» (от картезианства до неокантианства) как возрождение теологии (в смысле патристического мышления)? Не в этом ли главный вклад и новизна русской философии вообще и Соловьева как одной из главных ее фигур? — не в том, ли что русская философия именно начала то, что ныне мы знаем как различнейшие «повороты», «пост-», «преодоления», «другие начала» и т. д.? — то, что она не отстает, а опережает ход западного мышления? — что русская философия — его авангард (и отсюда как раз некая ее неустранимая «странность», как бы невписанность в «нормальные» дискурсы). Скажем — это лишь случайный пример — у Соловьева и у тех, кто в данном случае шел по проложенному им пути (Розанов, Мережковский, Бердяев, Булгаков), не видим разве, начало столь развившихся и нашумевших исследований сферы пола, деэссенциализации «пола», анализа разных дискурсивных, социальных, религиозных формаций и т. п. в контексте пола? Но нам уже давно пора перейти собственно к соловьевским текстам.

Начнем с самого понятного в наследии философа — с его публицистики; а она — безусловно, относится к классике политической/религиозной публицистики XIX века — и до сих пор актуальна. «Национальный вопрос в России» Владимира Соловьева — классическая христианская, философская книга против национализма вообще и русского национализма в частности (и против цивилизационных теорий а-ля Данилевский/евразийство/

Часто повторяемая ложь «политика безнравственна» — кому она выгодна? — политикам, которые так оправдывают свою безнравственность. Максима «политика безнравственна» есть не что иное, как оправдание даже и не делать попыток вести моральную политику. На самом же деле политика, разумеется, есть искусство нравственного устройства общества — справедливого, дающего всем равные возможности, уменьшающего насилие и пр. — христианского общества, короче говоря.

Что же национализм? — это эгоизм в политике, имморализм в политике. Национализм есть коллективный эгоизм/имморализм, коллективный грех. Давить ради своего интереса кого-то другого — это есть просто-напросто зло, думать, что ты лучше других, — просто-напросто грех и глупость. Не говоря уже о том, что национализм абсолютно несовместим с христианством, ибо во Христе нет «ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни варвара». Христианство есть абсолютная истина, то есть истина, рассчитанная на всех людей — на все народы. Христианство есть преодоление национализма, ибо национализм есть язычество в политике. Бог един для всех, мораль едина для всех, Иисус умер за всех. Национализм — язычество, «христианский национализм» — кощунство.

Небольшое историко-философское отступление. Чаадаев — отец русской философии. Чаадаев учил, что христианство — всемирно-историческое дело, осуществление евангельской истины в действительности, то есть — в истории, политике. Имя этого осуществления — Запад. Проблема России в том, что по имени будучи христианской страной, в действительности она ей не была — в своих крепостничестве, самодержавии, бесправии, нищете, насилии и пр.: Россия вне христианской истории. Чаадаев — христианский западник. И его не поняли. Западники отвергли христианство, но приняли саму идею исторического осуществления христианства (забыв, что осуществляется именно христианство). Славянофилы «сохранили» христианство, но отвергли Запад, они — националисты (причем, как прослеживает Соловьев, движение от ранних славянофилов к поздним есть уменьшение христианства, прогрессивности, моральности, либертаности, эгалитарности, все-таки свойственных Хомякову, Киреевскому и пр., и увеличение национализма, культа силы, имморализма, классизма, авторитарности, свойственных Данилевскому, Каткову и пр.). Западники и славянофилы разорвали чаадаевскую истину, создав две лжи: ложь не-христианского прогрессизма и ложь «христианского» национализма. Соловьев на новом этапе восстанавливает истину Чаадаева. В русских условиях христианская истина, христианство в действительности, а не на словах есть христианское западничество, то есть понимание христианства как вселенского, всемирного дела евангелизации жизни, в том числе — общественной, политической, экономической жизни. История этого всемирного дела носит название истории Запада, тоже, разумеется, страдавшего национализмом, но главное — создавшего светлые истины прав человека, социальной справедливости, свободы-равенства-братства, интернационализма и т. д. — этих конкретно-общественно выраженных истин христианства.

Один из главных здесь текстов — «Великий спор и христианская политика» — как бы концентрирующий в себе основные темы соловьевской публицистики. Мы в данном случае игнорируем экуменически-филокатолическую проблематику и проблематику Востока-Запада этого текста, акцентируя на проблематике «христианской политики» — прежде всего ту истину, что христианская политика вообще существует (или должна существовать). Ибо если вы христиане, а политика у вас не христианская — то политика у вас языческая, антихристианская, вы не осуществляете на практике христианство. Истина, вообще говоря, банальная, но чрезвычайно важная. Есть христианская мораль для отдельной личности, но самым удивительным образом — очень часто нет общественной христианской морали — но это просто-напросто означает, что каким-то странным образом, на личном уровне будучи христианами, на общественном уровне — вы язычники. Общество состоит из людей, христианское общество — из христиан, и если они и правда христиане — то и общество у них будет христианское. Сколь часто это не было так, именно потому что на личном уровне «христиане» христианами не были — и соответственно и их общества не были христианскими: и в этом корень большинства проблем христианства — что оно только называлось христианством, но было чем-то противоположным.

Концепт «русской идеи» впервые (кажется) ввел Соловьев в одноименном небольшом тексте (публичной лекции). Российская империя — огромный факт, но в чем его смысл (роль в истории)? Ответ Соловьев дает такой: национализм — болезнь века, а Российская империя — максимум национализма, национального превозношения, притом на пустом месте: Россия есть максимум бессмысленной голой силы (армия, угнетение народов, угнетение собственного народа), тупой бессмысленной бюрократии (включая — и скорее даже в первую очередь — в Церкви) и прочее, и прочее. Россия есть максимум гордыни бессмысленного голого насилия. Но коль скоро национализм (вообще предательство универсальной истины, братства — народов и людей вообще) — болезнь века, то роль России как самого тяжелого больного, как воплощения болезни в том и состоит, чтобы болезнь победить, т.е. выздороветь. То есть «русская идея» состоит в самопреодолении России; аутодеструкция Российской империи как ее исторический смысл, как национальная идея русского народа. Диалектика: Россия как предел зла и должна его преодолеть. Вообще, самоочевидно, что христианство — универсально («универсальная истина» — тавтология, раз истина есть — то она есть истина для всех, то есть национализм и любой партикуляризм по определению ложен), то есть интернационально, и «идея», строго говоря, всех и любых народов состоит в реализации этой интернациональной истины, то есть отказа от себя: «национальная идея» как таковая есть аутодеструкция нации в реализации на себе Универсальной Истины (болезнь века, повторим, в том и состоит по Соловьеву, что нации восстали своим самопревозношением на Истину): преодоление коллективного эгоизма/имморализма в осуществлении Универсального (Вечного, Абсолютного) Добра: конкретно-реальный переход от своего язычества к христианству. «Русская» эта Универсальная Идея — для русских, для тех, чья социально-политическая, историко-культурная ситуация носит имя «Россия», для тех, кому выпало реализовать Универсальную Идею в ситуации «Россия».

Однако, пишет Соловьев, все это относится к сфере религии, духа, то есть свободы (поскольку в России нет религиозной свободы, то в ней, строго говоря, нет религии, нет духа, а есть «правительственный материализм») — то есть «смысл» может воплотиться только свободно. Но: ведь речь идет об истине Божественной — как же она может не воплотиться? — как примирить свободу исполнения духовной истины и ее Божественную необходимость? как примирить историю как совокупность актов свободы и историю как волю Божью? — очень просто: народ действительно может свой смысл не исполнить, но тогда он вылетает из истории как сферы смыслов, самоуничтожается — вполне свободно. Пример Соловьева: патриоты все истерят про «восточный вопрос», но что же они хотят принести в Константинополь? — свой нигилизм голой силы, тупую национальную гордыню, бессмыслицу русской бюрократии? — этого просто не нужно (вообще никому и с любой точки зрения), и поэтому (провиденциально) Россия была унижена в Севастополе, была унижена на Берлинском конгрессе и будет унижена уже окончательно, если, внутренне не изменившись, снова примется за «восточный вопрос» (а Константинополь достанется не русским, а «чуждой национальной силе»): как мы знаем теперь — сбывшееся пророчество о Первой мировой и падении «священного русского Царства».

Тут, между прочим, ключ к переходу Соловьева от теократического (среднего) периода к эсхатологическому (позднему) периоду своего творчества: «свободная теократия» есть смысл истории, Универсальная Истина, воля Божья о человечестве; но смысл исполняется только свободно, то есть его человечество может не исполнить, что будет — коль скоро речь идет о божественной, то есть так или иначе но необходимо осуществляемой истине — отрицательной формой его исполнения — через гибель: в «Повести об Антихристе» мы и видим этот сценарий: человечество исторически проигрывает, свободную теократию воплощает гонимое меньшинство — но заметьте, что такой сценарий предусмотрен Соловьевым еще в «Русской идее»: мессианскую идею Израиля исполняет гонимое меньшинство Иисуса и Его учеников, пишет здесь Соловьев — Израиль в целом погибает в тупой патриотической войне (как известно, христиане просто проигнорировали патриотическую иудейскую войну, «предали Родину» ради своего Универсального Мессианского сообщества). Воля Божья об Израиле состояла в реализации Мессианского сообщества, Израиль не исполнил ее, самоуничтожившись в своем патриотизме/национализме/

Короче говоря, главное: «русская идея», согласно автору самого этого концепта, состоит в русской деструкции российского государства.

Мы помним, что Соловьев в «Упадке средневекового мировоззрения» излагает мысль смежную с вышеизложенной: реализация христианской истины — смысл истории, но опять же сами христиане могут ее и не исполнить (коль скоро история есть ряд актов свободы); но воля Бога непреложна, а Его Дух дышит, где хочет: если не христиане, то атеисты исполнят Его волю: в этом теологическая сущность модерна (просвещения, революции, прав человека и прочее и прочее).

«Об упадке средневекового

Ясно, уже что теократическая/экуменическая/

«Свободная и вселенская теократия, истинная солидарность, христианство, осуществленное в общественной жизни, политика, ставшая христианской; это свобода для всех угнетенных, покровительство для всех слабых; это социальная справедливость и добрый христианский мир», притом «совершенное общество» есть «воплощенная София»; София есть «социальное воплощение Божества в Церкви Вселенской».

«София» есть Всеединство в Боге, мир в Боге, и вместе с тем — обоженная плоть мира, Бог в мире, мир достигший актуального Всеединства, кое уже всегда было его виртуальным основанием-целью.

«Вселенская Церковь» — венец и филокатолических и софиологических размышлений Соловьева — того, что подвергается наибольшей критике в наследии Соловьева. Но софиологическая тема — самый исток его творчества, основание/исток его системы как таковой.

«София» Владимира Соловьева — удивительнейший текст. Всем известны «свидания» Соловьева с Софией. Этот текст полностью посвящен Ей и более того, в нем встречается «медиумическое письмо», где пишет уже не Соловьев, а сама София. Вообще это конечно вполне безумный текст, такое теологическое фентези, приключенческо-метафизический роман (вплоть различнейших интересных событий на иных планетах и пр.). «София» — своего рода бессознательное Соловьева, где то, что одни называют его гениальностью встречается с тем, что другие называют его безумием.

Так или иначе, текст — очень ценный. «София» — цельная метафизическая система (Бог, творение мира, мировой процесс, всеединство) и вместе с тем — цельная социальная система. Такие вещи как прогресс, атеизм, анархия выступает здесь как моменты Всеединства, Божественного процесса. То есть в этой странной теологической поэме выполнена главная задача политической теологии — увязывание в одной логике метафизики и истории.

Книга начинается с чудного замечания о том, что человек — существо смеющееся. Человек замечает, что его идеал не совпадает с реальностью и он смеется. Например ощущая в себе вечность, он обнаруживает свою смертность. И это смешно.

Смех есть обнаружение Абсолютного в относительном. Абсолютное, желая быть Абсолютным вполне, порождает относительное (мир), чтобы включить его в Себя как один из моментов и быть все во всем. Но чтобы относительное подлинно вошло в Абсолютное, оно должно сделать это по собственной воле. Оно должно восстать против Абсолютного, чтобы из этого свободного восстания войти в Абсолютное и образовать Всеединство. Но так как Абсолютное есть Абсолютное, то есть всё во всем, Оно включает в Себя и восстание против Себя. София, будучи одной из аспектов-моментов Божества, захотела быть самостоятельным центром бытия, Она восстает. В восстании своем она порождает (раскалывается на) Сатану и Демируга. Борьба этих последних есть история мира, которая закончится их нейтрализацией, восстановлением Софии, Всеединством. Таким образом Сатана есть один их диалектических моментов Божества. Таким же образом атеизм, анархия и пр. — исторические моменты разворачивания христианства.

Мир сей находится под властью Сатаны и Демиурга. Семья, национальность, религия, государство и пр. — связи этого падшего мира. А значит для его преодоления, восстановления Софии эти не подлинные связи следует порвать ради установления подлинных связей любви, для строительства «живого организма богов», общества любви, вселенской Церкви. Короче — тут и самый первый набросок системы Соловьева и основная база его софианской мистики.

В «Софии» первом крупном тексте Соловьева мы уже находим этот скрут: смех — метафизика — мистика — эрос — политика: специфический, чисто соловьевский перехлест: более важный может быть чем сама по себе соловьевская система; как вообще часто в философии сама постановка вопроса, сама констелляция тем важнее, богаче чем собственно сам ответ: ведь вопрос, вот это тематический скрут-перехлест обуславливает-включает конкретный ответ — но и тысячи других ответов: открывая-изобретая само это тематическое пространство, саму связку, сцепление тем, которое позволяет появиться этому и всем другим ответам.

Вообще же, если вы не читали Соловьева, начинать надо без всяких сомнений с «Чтений о Богочеловечестве» — тут находим короткий, популярный абстракт всей его философии первого периода, той что зачиналась в «Кризисе западной философии», «Философских началах цельного знания», но лучше и полнее всего выразилась в «Критике отвлеченных начал». «Отвлеченные начала» — это отдельные моменты всеединой истины, отчужденные от нее. Философская работа Соловьева сводится к их возвращению в живое единство. Цельная христианская философская система: этика, политика, экономика, гносеология, онтология. Всеединство есть вечная актуальность в Боге; мир есть Его инобытие, то есть Всеединство есть идеальная цель мира; переход от идеальности к актуальности, реализация Всеединства в мире есть суть мирового истории, есть Богочеловеческий процесс. В «Критике» уже есть «оправдание добра» в политико-экономической области выглядящая как «свободная теократия», а то и другое — как конкретные проявления Всеединства. Это-то нам более всего и интересно.

Здесь мы увидим, как Соловьев критикует капитализм, буржуазию, как он описывает бедственное положение пролетариата, как намечает религиозно-нравственный идеал общества. Одно из самых интересных и важных достижений философии Соловьева — что такие вот феномены он разбирает в одном контексте с вопросами бытия и истины: единство метафизики и политики.

Религия, политика, экономика суть отвлеченные начала, их надо синтезировать в всеединстве. Религия есть высшее — любовь. Экономика — в базисе, она требует пользы, наслаждения, материального благоденствия. Политика их опосредует: справедливость. Христианство есть религия любви и требует действенной, действительной любви — политической справедливости и экономического благоденствия.

Христианство есть также религия свободы и братства (они подразумеваются любовью). Общественный идеал есть синтез свободы личности, индивидуализма и общинности, коллективизма. Здесь одна из ценнейших черт книги — Соловьев очень хорошо показывает как личная этика без разрыва перетекает и подразумевает общественную этику. Осуществление всего перечисленного есть свободная теократия — не в смысле клерикализма, а в смысле осуществления христианства (свободы, братства, справедливости). Религия задает цели, политика дает средства их осуществления, экономика есть та материальная действительность, где цели осуществляются. В частности — свободная теократия осуществляет «принцип свободы частных союзов», при этом «неограниченный федерализм совпадает с безусловною централизацией». Религиозно-нравственный идеал вечен (Бог есть Всеединство «всегда»), люди же как исторические существа осуществляют Всеединство исторически; свободная теократия есть «вечный» идеал, к которому исторически стремится человечество по ходу Богочеловеческого процесса: Иисус Христос, Богочеловек в центре исторической драмы, через Него, Им, одновременно «из Вечности» (Иисус — Бог) и изнутри истории-времени (Иисус — Человек) вершится история.

Проще говоря: вот человек. Его «надо любить». Следовательно: уважать его свободу, обеспечить его свободу, если он не свободен. Обеспечить его материальное благополучие — этого требует любовь (см. притчу о Страшном суде). Но так следует поступить со всеми людьми. Следовательно христианство само изнутри себя, исходя из чисто религиозного начала требует осуществления демократического социализма.

Надо иметь ввиду, что отчасти признавая правду социализма, отчасти критикуя его, Соловьев под «социализмом» имеет ввиду, то что Маркс называл «примитивным», «грубым коммунизмом» (предел мещанства, буржуазности, а не истинный социализм как его понимал Маркс).

Плохо однако то, что Соловьев чисто механически суммирует «отвлеченные начала». Религия плюс политика плюс экономика. Маркс скажем выполнил эту задачу лучше: политика изнутри порождает экономику, экономика изнутри рождает политику; а Лосев (уже после Соловьева и Маркса, на проложенных ими путях) тоже самое проделал с религией (религия порождает определенные политику и экономику, экономика порождает определенную религию и т. д.). Категории должны порождать сами себя изнутри себя (диалектика), а не механически, внешне складываться одна к другой. Такой механический подход приводит Соловьева к странному результату: в свободной теократии останутся и государство, и рынок, и классы, и собственность, и конкуренция, но они как-то там перестанут быть отвлеченными друг от друга. Хотя возможно Соловьев имел ввиду нечто вроде рыночной социализма, прудонизма и пр.

Как бы то не было, книга чрезвычайно ценная: система христианской философии, где в единстве даны онтология, гносеология, этика, социология, политология, экономика, короче — тема «христианской общественности», самое ценное, что дала русская мысль. Несмотря на все огрехи книги, она важна как иллюстрация важности для либертарной/эгалитарной политики нравственных и религиозных вопросов, а для христианства — общественных, экономических вопросов: свободная теократия — христианский социализм. Соловьев показал, что всякая последовательная христианская мысль должна включать в себя социологию, экономику и пр., и поскольку христианство есть религия любви и свободы, эта последовательная христианская мысль непременно будет социалистической (либертарной/эгалитарной, а не в том смысле в каком термин «социализм» употребляет Соловьев). А вообще «Критика» есть философская апология христианства, система христианской метафизики, теоретического обоснования веры — в онтологии, в эпистемологии, и вот в практической философии (этике и политике).

Соловьев был и прекрасным литературным критиком. Выделим тут «Три речи о Достоевском» — как великолепный образец таковой и как еще один абстракт соловьевской философии. Соловьев находит у Достоевского живой синтез того, к чему всем нам надо стремиться — синтез мистицизма, гуманизма и материализма. И ко всему прочему: Достоевский, Соловьев — самый центр, или лучше — вершина русской культуры, высочайшая русская классика; великой культуры, к которой мы ныне прибегаем в наши страшные времена. Великий русский христианский мыслитель толкует другого великого русского христианского мыслителя; и вот что тут можно выделить:

— Достоевский — ни в коем случае не националист, не государственник. «Православное дело», которое проповедовал Достоевский — есть «христианская политика», «христианский социализм», свободное объединение всех людей, всех народов в любви и братстве. «Всечеловечность» — вот один из лозунгов Достоевского. Русский же национализм Достоевским изобличен в образе Шатова, одного из «бесов».

— Философия Достоевского есть истинный материализм (!), истинный гуманизм (!) — два элемента истинного христианства, без коих оно и не истинно. Человек как-то относится к материи (природе, миру, внечеловеческой действительности), к другим людям и к Богу. Вера-любовь в Бога (мистицизм) предполагает и веру-любовь в материю (материализм) и веру-любовь к людям (гуманизм). Богоматерия и Богочеловечество: христианский материализм и христианский гуманизм. Обоженная материя и спасенное человечество. Христианство не обличает истину материализма и гуманизма, но опознает их как свои собственные элементы, как свои собственные исходные позиции и исторические продукты.

— Рознь, ненависть, гордыня и пр. — очевидное зло. Всеединая истина, всечеловечность, христианская политика и пр. — есть политика мира, мирного принятия всех. «Последнее дело безбожного человека есть убийство» — «Необходимо примирение по существу; существо же примирения есть Бог, и истинное примирение в том, чтобы не по-человечески, а “по-божьи” отнестись к противнику». «Всемирная гармония» — вот идеал Достоевского, исследуемый здесь Соловьевым. Вот «русская идея», как ее выразили величайший русский писатель и величайший русский философ. Культура мира, культура всечеловечности, культура свободы, любви и братства. Вот истинная русская культура. Ее и надо нам остаться верными, удержать, сохранить.

Итак, помимо прочего, Соловьев — нетривиальный философ искусства. В одном из своих шедевров — «Общий смысл искусства», он солидаризируясь с Чернышевским в критике искусства ради искусства и критике реалистического искусства защищает мысль о том, что нужно творить не фикции, а саму жизнь, что подлинное художество есть художество преображения реальности — теургия. Эта философия не мнимой, а реальной красоты продолжена в статье «Красота в природе» (текст-сросток эстетики и натурфилософии). София есть предвечная Красота и Веселие; как таковая она есть безосновный исток и цель мира, смысл истории.

Эти две последних текста принадлежат к последнему периоду творчества Соловьева, когда он перепридумал все разделы своей философской системы. Упомянутые два текста относятся к эстетике. «Оправдание добра» — знаменитая система этики Соловьева, как думают многие — главное достижение Соловьева, или как думают другие (в частности автор этих строк) — самая неудачная его книга. «Теоретическая философия» — попытка переизобретения онтологии и эпистемологии, многие видят в этих отрывках предвосхищения феноменологии и вооще философских исканий XX века. Эстетика — Этика — Метафизика.

Всего интересней в этом позднем периоде — «Смыл любви», где софианская «эротика», как кажется, излечивается, приходит в здравое, трезвое состояние, преодолевает-снимает себя. «Человек — это животное, которому приказано стать богом», как учил святитель Василий Великий. Путь от животного к Богу, от смерти к нетлению, от разъединенности к единству и есть суть истории.

Сила размножения — есть уже тяга к бессмертию, но она лишь закрепляет смертность (увековечивая только лишь род смертных существ). Пол — есть сила, устремленная к бессмертию (ибо рождая, она подобна Богу, «продолжает» его). В неживой материи нет пола, как и в примитивных формах жизни. По мере эволюции сила пола возрастает, растет половой диморфизм, но при этом уменьшается размер потомства (рыбы откладывают огромное количество мальков, при этом у них нет «секса»). Размер потомства обратно пропорционален эротизму. Движение эволюции: меньше потомства (у высших животных — один, два, три детеныша), больше эротизма (брачные ритуалы, сложность социальных отношений и пр.). У человека это двойственное движение достигает пика: любовь у людей сложна, многообразна, сексом они могут заниматься в любое время года — эротическая/любовная же культура расцветает бесконечно, притом детей у них может вовсе не быть. Биологическая эволюция сменяется социальной: примат рода по мере истории сменяется индивидуализированной любовью: меньше рода, больше «романтики».

Любовь есть утверждение за конкретной личностью абсолютной ценности. Любовь требует, чтобы возлюбленная не умирала (взгляд Бога на человека). Любовь требует бессмертия (воскресения) для возлюбленной. Стремление к бессмертию, кое раньше выражалось половой силой в размножении, на этой стадии выражается в требовании бессмертия для этой конкретной личности. Сила пола в людях персонализирована, предельно индивидуализирована: эротизм достигает высшей формы в моногамии. Не про род уже идет речь, а про личность. Размножение больше не нужно, нужно нетление: и это не противоположности, а две фазы одной и той же силы: отмена размножения ради нетления, точнее переход-развитие-снятие размножение в нетление. Аскетизм и есть сила эроса, направленная не на размножение, а на нетление.

Это персоналистический момент любви, без противоречия перерастающий в социальный. Любовь есть самоочевидно совершенная связь двух, совершенный социум. Но если речь идет о переходе от рода к личности, от животного к Богу, от размножения к нетлению, то, следовательно, старые — внешние — социальные связи (род, государство, власть и пр.) должны уничтожится, чтобы дать место новым, внутренним связям (любви, персонализму): христианство подрывает старые связи для созидания новых. То, что в отношении двух есть эротическая любовь, требующая нетления, то должно быть определяющим для всего социума. Сила пола преображается из родовой в персоналистическую, из семейной в аскетическую, из патриархальной в свободную.

Иначе: любовь есть опыт Бога, неземной жизни, где нет зла, где есть вечность, неотмирный восторг и радость. Люди с трудом его выдерживают, скатываясь в мирские формы животной/стайной жизни («семья как ячейка общества»: стая). Духовное/аскетическое усилие позволяет людям удерживаться на высоте вечности.

Век сей есть господство вражды, ненависти, эгоизма. Век грядущий, Царство Божье — есть царство любви, свободы, единения. Аскетизм и моногамия — есть внутренне единые формы перехода от первого ко второму. А вот переход этой тематики снова к политике — и все не покидая территорию метафизики:

«Жизненная драма Платона» — еще один маленький соловьевский шедевр. Начнем хотя бы с того, что это образцовое историко-философское эссе: просто-напросто очень хорошо написанная, увлекательная биография Платона. Главное: соотношение философии, религии, политики и эроса.

«Драма Платона» во многом — автобиографическое сочинение, интимное, даже исповедальное. Коренные для Соловьева (здесь приписанные Платону) ужас перед отсутствием в жизни правды, острая жажда истины, борьба со слепой верой, легитимизующей безнравственные «отеческие установления»; проекты осуществления Истины в политических утопиях; «подозрительный» некий эротизм.

«Драма Платона» на редкость четко и ясно рисует отношения «язычества» (толкуемого расширительно как вообще всякая дохристианская культура), философии и христианства. Язычество: срост «отеческих установлений», полиса и «отеческой веры», богов. «Бог-полицейский» и «полицейские-боги». Философия разоблачает этот заговор полиса, оправдывающий самого себя через выдуманных им же богов. Философия, чистая мысль, может разоблачить этот заговор, неоправданность полиса. Правды в полисе нет: полис убивает Сократа, своего обвинителя. Но философия не может обеспечить полис правдой. Она предаст себя, если поймается на это искушение утопией, устроением своими силами: Платоново «Государство». Философия видит, что Сократ убит невинно, но она не может его воскресить. Сверхчеловек, говорит Соловьев, возможен как Богочеловек: Он, Воскресший, может воскресить Сократа, восстановить всякую правду. Христос отвечает на чаяния философии. На фоне этой картины Соловьев реконструирует жизнь Платона.

Драма Платона в Сократе. Столь ужасное, совершенно бессмысленное убийство Сократа открывает глаза молодому Платону: в мире правды нет. Она тогда не в нашем, неистинном мире: она в ином мире — мире идей. Так родился платонизм. Но как тогда жить? Что делать? Здесь трагедия Платона: сконструировать здесь, своими руками «в Сиракузах и на Крите», руками тиранов идеальное Государство. Поддавшись на это искушение, уже стариком, Платон пишет «Законы» — апологию не Сократа, а его убийц, апологию богов и полиса (с прямым указанием смертной казни за оскорбление богов и законов — обвинение, которое вменяли Сократу). Платон не прошел искушение «законами и богами», но, заметьте, не потому что «он был слишком утопистом», пишет Соловьев: это Соловьев мог бы сказать в ответ и своим обвинителям. Проблема не в «утопизме», а в наличии или отсутствии «действительно прогрессивного начала в

Наконец, «Жизненная драма Платона» — это второй вариант (после «Смысла любви») того, что называют «эротической утопией» Соловьева. Эрос есть сила, соединяющая небо и землю, вырывающая человека из плена данности, созидающая бессмертие: тяга к красоте, к вечности, к радости в полноте, включая тело, жизнь, форму, лицо, всю конкретность человека. В обычном режиме эрос выражает тягу к бессмертию, порождая новых людей, но здесь смерть не преодолевается. В христианской форме эрос стремится к воскрешению. Платон, по Соловьеву, нащупывал эту тематику, но не довертел до конца (как и религиозно-политическую): Эрос — Политика — Религия; срыв эроса — срыв политики — срыв религии. Вот любопытные цитаты на этот счет, связывающие эрос и политику, а именно неудачу платоновского эроса и неудачу платоновской политики:

«Интересны не безотчетные проявления инстинкта, а эротический кризис, сознательно пережитый Платоном в средине его жизни и увековеченный в «Федре» и «Пиршестве». Не напрасно, не по наивному недоразумению с именем Платона соединяется представление о высокой и чистой, идеальной, одним словом — платонической любви. Из эротического ила, который, по-видимому, в роковую пору втянул, но не мог надолго затянуть его душу, Платон вырастил если и не плоды живые духового перерождения, то по крайней мере блестящий и чистый цветок своей эротической теории.

Так как Платон собственную задачу Эрота определяет как рождение в красоте, то ясно, что его задача не разрешается физическим рождением тел к смертной жизни — в чем нет красоты — и что он должен обращаться на возрождение, или воскресение, этой жизни к бессмертию. Последнего Платон не говорит, но именно с этим умолчанием связано и то, что его теория любви есть прекрасный махровый цветок без плода.

Любовь, в смысле эротического пафоса, всегда имеет своим собственным предметом телесность; но телесность, достойная любви, т. е. прекрасная и бессмертная, не растет сама собою из земли и не падает готовою с неба, а добывается подвигом духовно-физическим и богочеловеческим.

Платонов Эрос, которого природа и общее назначение так прекрасно описаны философом-поэтом, не совершил этого своего назначения, не соединил неба с землею и преисподнею, не построил между ними никакого действительного моста, и равнодушно упорхнул с Пустыми руками в мир идеальных умозрений. А философ остался на земле — тоже с пустыми руками — на пустой земле, где правда не живет.

Платон не овладел бесконечною силою Эрота для настоящего дела перерождения своей и чужой природы. Все осталось по-прежнему в действительности, и мы не видим, чтобы сам Платон сколько-нибудь приблизился к божескому или хотя бы ангельскому чину.

Оставив в душе философа новую охоту к жизни и политике, коварный Эрос унес на своих крыльях ту творческую силу, без которой эта охота должна была остаться бесплодной. Отступивши перед высшею жизненною задачей, Платон не одолел и низшей: никакого преобразователя общественного и политического из него не вышло, несмотря на все его старания, и не потому, чтобы он был слишком утопистом, а по отсутствию действительно прогрессивного начала в его утопиях».

Малоизвестный, но — как станет понятно из дальнейшего — может быть главный спор русской религиозной философии — спор о плюрализме субстанций между Лопатиным и Соловьевым (можно было бы сказать: между ранним и поздним Соловьевым, Соловьевым «Критики отвлеченных начал» и Соловьевым «Теоретической философии» — этот спор описывает Половинкин в «Русском персонализме», нижеследующее — пересказ фрагментов оттуда).

Поздний Соловьев вслед Спинозе отрицал свободу и субстанциональность сущих: существует лишь моносубъект-моносубстанция, единичное сущее есть лишь её момент («свобода» у позднего Соловьева есть «осознанная необходимость», познание истины этой моносубстанции). Эмпирическое творчество, эмпирическая свобода есть собственно не творчество и не свобода, а разворачивание содержаний моносубстанции. Соловьев особо оговаривает, что для эстетической, нравственной, разумной деятельностей не нужна свобода: воля есть притяжение к приятному и отталкивание от отвратительного (психологический детерминизм), разум есть саморазворачивание идей истины (идейно-разумная необходимость), ясно сознание идеи добра детерминирует нравственное поведение и т. п. Здесь интересна смена оценки немецкого идеализма: ранний Соловьев (плюралист-индетерминист) опирается на Канта и Гегеля как на мыслителей приоритета субъекта, свободы; поздний Соловьев (монист-детерминист) — как на мыслителей растворения субъекта-субстанции в саморазворачивании идеи, приоритета норм работы разума, диалектики идеи, из себя порождающей все. Немецкий идеализм раннего Соловьева — метафизика свободы; немецкий идеализм позднего Соловьева — метафизика необходимости. Субстанция в строгом смысле — одна; сотворенные сущие не субстанциональны и не свободны. Всеединство раннего Соловьева: единство во множестве; всеединство позднего Соловьева: редукция множества к первоединству. То что ранним Соловьевым понималось как множество тварных монад-субстанций (вплоть до субстанциональности атомов) поздним понимается как моменты единой нетварной субстанции.

Этот сдвиг от плюрализма-индетерминизма к монизму-детерминизму есть метафизическая база политического падения позднего Соловьева (подобного тому, что он описал в «Жизненной драме Платона»): политика свободной теократии метафизически базируется на плюрализме-индетерминизме, политика милитаризма-антипрогрессизма — на тривиальном идеализме, монизме-детерминизме. То есть ситуация прямо противоположна тому, что обычно говорят: ранний либеральный Соловьев ближе к ортодоксии (вера в Бога, творящего свободных тварей — и свободная теократия); поздний консервативный — напротив чистый идеалист (метафизика моносубстанции — и милитаризм-консерватизм). Соборность, свободное единство свободных, плюрализм нередуцируемых субстанций — центральная для раннего Соловьева интуиция — диспозитив и экуменического проекта и проекта свободной теократии; отказ же от диспозитива персоналистически, свободно выстраиваемой ассоциации приводит в онтологии — к замене монадологии моносубстанционализмом, в политике — либерального прогрессизма и т. п. на консерватизм-милитаризм, в эклессиологии — экуменизма на невроз антихриста. Связку метафизики и политики можно напрямик увидеть в соловьевском тексте о Конте: Великое Существо (человечество-общество — социально-философский концепт) есть София, Всеединство (метафизический концепт): тоталитарный кошмар редукции человека к социуму, метафизический кошмар редукции сущих к моносубстанции — вот перемычка теоретической (метафизика, логика) и практической (этика, политика, вера) философий. Тоталитаризм всеединой моносубстанции, редуцирующей к себе все индивидуалии есть диспозитив и теоретической и практической философии позднего Соловьева.

Поздний Соловьев опираясь на Канта отрицал реальность времени: метафизически все дано сразу и новизны-творчества-свободы онтологически нет. Лопатин же утверждал, что время как форма совершения новых-творческих-свободных актов дано как непосредственный опыт, который невозможно отрицать (вариация картезианства): жизнь духа как она сама себе дана есть перманентное творчество новых актов; бытие есть время: совершение свободных актов (тут, конечно, возможны иные вариации, скажем в метафизике Козлова время — лишь субъективный порядок, в который субстанция выстраивает свои акты; все существует «разом», все сразу; все события мира «одновременно» вневременны; различие времен есть различие расположения событий друг к другу — событий которые произошли одним вневременным актом; нет ни начала, ни конца: все уже произошло сразу вневременно; однако тут утверждается реальность множественности свободных субстанций и их актов: метафизические движения, акты субстанций суть внепространственные и вневременные). У Лопатина каждое сущее есть субстанция, точка творческой свободы. Согласно позднему Соловьеву сущие есть модусы или эманации или моменты моносубстанции; согласно Лопатину Бог творит множество именно отдельных равных субстанций; парадокс динамических субстанций: возникшие, изменчивые субстанции, то есть хоть и возникшие, хоть и изменчивые, но являющиеся причиной своих актов: парадокс причинения самопричиняемых сущих. Лопатинская динамическая субстанция есть живая мощь действования, живой центр деятельных сил, конкретная сила, деятельная сила как источник всех своих актов, но не сводящих к ним — их творческий источник. Источник всякой реальности — свободные акты творческих сил. «Подлинное бытие есть существование, т.е. самоутверждение существа». Все что есть — есть или деятельная сила (субстанция, актор) или явление силы (действие, акт, энергия) или способ действия (свойство), притом актор не редуцируется к своим актам и свойствам, есть избыток к ним. Реальность есть индетерминированные акты ни к чему не редуцируемых субстанций. Реальность есть совокупность не мертвых детерминированных вещей, а живых свободных сил. Субъект знает реальность непосредственно изнутри: «я» существует: оно существует как дух-свобода-творчество-сила, значит реальности не чужд дух-свобода-творчество-сила; соответственно и не-я вероятнее всего есть проявления других духов-свобод-творчеств-сил (что предположить много естественнее, чем то, что все другие реалии неизвестные из внутреннего опыта — мертвое, пассивное нечто: реально, опытно нам известен только дух-свобода). Все что есть — есть не одна сущность, не моносубстанция, но разные свободные существа, конкретные индивидуалии. Даже и людей, пишет Лопатин, мы большей частью не понимаем — тем паче мы не понимаем не-человеческие существа — атомы и др. Есть только творческая причинность — отношение деятеля к его действию: мир есть только свободные акты. Механическая причинность — причинение акта извне по типу приказа есть морок. Дух-свобода как индетерминированная активность-спонтанность деятеля есть не характеристика только человека, а онтологическая характеристика всех сущих вообще. Свобода и творчество первичны: здесь источники всего в реальности включая собственно саму реальность, свободно сотворенную Абсолютной Свободой. Абсолютное самоопределение есть Божество свободным актом творящее мир как совокупность субстанций, то есть уникальных самоопределений. (Однако, и у Лопатина в конечном счете срыв: Бог у него подчинен формальной логике, Он не всемогущ и не может не сотворить мир: некий божественный детерминизм.)

Так спор позднего Соловьева и Лопатина задает координаты русской религиозной философии. Если ранний Соловьев, а после — Булгаков, Карсавин находятся где-то посередине между моносубстанционалистской метафизикой всеединства и плюралистической метафизикой динамических субстанций, то, скажем, Лосский, Бердяев пытаются создавать системы с исключением первой парадигмы, на основании только второй. Русскую религиозную философию можно, т. о., представить в системе координат по одной оси — персонализм/монадология, по другой — моносубстанционализм/всеединство. Линия софиологии/всеединства/неоплатонизма выдает себя за магистральное выражение русской религиозной философии; все остальное предстает как хаотическая совокупность не связанных между собой отклонений от нее. Когда как тот же Половинкин доказывает, что есть альтернативная линия и в ней то главное достижение русской религиозной философии — линия индивидуализма, плюрализма, отрицания общих понятий, ставки на конкретное и т.п.: ранний Соловьев против позднего, а вместе с ним — старшие славянофилы, Лопатин, Козлов, Аскольдов, Лосский, Бердяев, Шестов, Розанов — вот главная линия и главное достижение русской религиозной-философской традиции; таким притом образом что то что значительным и интересным представляется в линии Всеединства (Трубецкие, Булгаков, Флоренский, Карсавин, Франк) есть как раз не оно, а персонализм, индивидуализм, плюрализм, конкретность. Так в целом могла бы быть переосмыслена русская религиозная как нечто единое.

Резюмируя: ранний Соловьев на метафизический базе плюрализма-монадологии создает проект свободной христианской политики; поздний Соловьев на метафизической базе моносубстанционализма регрессирует к тривиальному милитаризму-консерватизму: «Теоретическая философия» есть метафизическая база «Трех разговоров». (Интересно, что в советской философии можно увидеть ту же коллизию: Библер критикует Щедровицкого, Батищев критикует Щедровицкого и Ильенкова именно за спинозизм, за редукцию свободы и плюральности реальности к моносубстанции.)

Собственно, уже Евгений Трубецкой все это артикулировал так:

«Крушение теократии в творениях Соловьева находится в тесной связи с тем рядом мыслей, который завершился крушением душевных субстанций. Тут мы имеем не внешнее совпадение, а глубокую внутреннюю органическую связь. При свете философии конца рушатся одна за другой все земные утопии Соловьева — утопия половой любви, утопия теократии: теперь мы видим, что вместе с ними падает в прах и утопия душевной субстанции, которая составляет метафизическую подкладку всех прочих утопий нашего мыслителя.» (цит. по «Владимир Соловьев и его время» А. Ф. Лосев)

Мы подошли к финальному произведению Соловьева — «Трем разговорам о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Чтобы верно понять, что происходит здесь с философией Соловьева дадим несколько цитат из других его текстов:

«Сущность моих мыслей П. Н. Милюков справедливо сводит к требованию, чтобы христианство было осуществлено в общественной и политической жизни человечества. Что же, собственно, тут мною «выдумано и сочинено»: христианская вера или требование, чтобы эта вера осуществлялась на деле?»

В. Соловьев «Замечания на лекцию П. Н. Милюкова»

«‘’Имеет ли русская армия право побеждать неприятеля в сражении?’’ При чем тут право? Русская армия не имеет права побеждать неприятеля в сражении; и неприятельская армия не имеет права побеждать русскую, т. е. — другими словами — никаких сражений и никакой войны вообще не должно быть: заключение безукоризненное и в логическом, и в нравственном отношении. Конечно, г. Тихомиров, приписавший мне злонамеренное изобретение справедливости, легко может объявить, что и принципиально отрицание войны есть только что выдуманный мною абсурд. Против этого я не стану ссылаться на древних пророков Израиля, двадцать пять веков тому назад проповедовавших всеобщее разоружение: эти писатели, которых их современники преследовали, как врагов отечества и опасных революционеров, едва ли могут иметь какое–нибудь значение в глазах нашего неуклонного консерватора.»

В. Соловьев «Спор о справедливости»

«Собственность сама по себе не имеет ничего абсолютного. Нравственное понятие о подлинной собственности связано с мистическими идеями и порождает практические вопросы. Подлинный смысл принципа равенства в том, что все люди равны как люди, как нравственные личности. Экономическое рабство должно исчезнуть, как исчезло рабство личное и гражданское. [Необходимо национализировать] главные средства производства и распределения — заводы, банки, пути сообщения, торговые предприятия и т. д. Ничто не препятствует тому, чтобы эти вещи, которые, впрочем, уже, по большей части, принадлежат коллективным собственникам, перестали быть частной собственностью и стали, для общего блага, собственностью общественной.»

В. Соловьев «Социальный вопрос в Европе»

Цитаты вполне случайные, просто наугад взятые, что только иллюстрирует общий либертарно-теологический характер русской религиозной философии. Но зацепимся за две вещи:

- «Мистические идеи и практические вопросы»: это собственно суть: умение совершать проекцию «мистических идей» на плоскость «практических вопросов», теологии на политику и экономику. Христианство в мистике = пацифизм в политике = социализм в экономике.

- «Никакой войны вообще не должно быть»: вот формула простая, ясная, очевидная: простейший случай выведения решения «практического вопроса» из «мистической идеи». Конечно, христианская теология («идея» Бога-Любви) решает практический вопрос войны в смысле необходимости ее немедленного прекращения. Обратное этому решение выводится из теологии Одина, Кришны и т.п., но конечно не из теологии христианской. Это простое правило позволяет реконструировать подлинную теологию «христианского» милитаризма.

Но, скажут нам, Соловьев же в итоговых своих «Трех разговорах» создал «христианскую» апологию войны; да, создал; тут видим феномен предательства основной своей философской интуиции в своем итоговом тексте — феномен, блестяще описанный самим Соловьевым в уже указанном нами криптоавтобиографическом эссе «Жизненная драма Платона» Чем были «Законы» для Платона, тем были «Три разговора» для Соловьева: предательством открытой ими / открывшейся им Истины — возвращением к «здравому смыслу», к мудрости тьмы века сего — а именно к оправданию насилия.

«Законы» Платона: апология смертной казни Сократа, философия концлагеря. «Три разговора» Соловьева, о которых часто говорят, что они многое, якобы, напророчили: господин Z, теолог войны, на раз-два доказывающий нелепость теологии мирности. Конец истории — антихрист, триумф зла, следовательно прогресс приближает триумф зла, следовательно прогресс следует «удерживать» (катехон); но прогресс есть пацифизм, гуманизм, универсализм, следовательно антихрист есть пацифист-гуманист-универсалист, следовательно катехон удерживает мир от триумфа пацифизма, гуманизма, универсализма, следовательно катехон конкретно взятый есть христианское национальное воющее государство (притом именно война порождает государство), отсюда — апология войны. История — вопреки всей предшествующей философии Соловьева — следовательно не есть богочеловеческий прогресс, а есть, получается, антихристов процесс, и гуманизм-пацифизм-универсализм не есть — вопреки всей предшествующей философии Соловьева — проекция христианской истины на общественную плоскость, а есть антихристово зло: «Три разговора» как предательство всей философской системы Соловьева. Последнее слово Соловьева: правда на стороне Генерала и господина Z: они побеждают в споре политика-прогрессиста и теолога-пацифиста (или поближе к тексту: есть глупая Дама — очевидно еще один образ «симпатичной бабенки» Софии (выраженьице самого Соловьева из «На заре туманной юности»), есть во всем ошибающийся теолог-пацифист, почти во всем ошибающийся политик-прогрессист, почти во всем правый Генерал и, наконец, во всем правый теолог-милитарист господин Z).

Соловьев «Жизненная драма Платона»:

«Окончательно разочаровавшись в Сиракузах /философской политике, политике Истины/, Платон, величайший ученик Сократа, вызванный к самостоятельному философскому творчеству негодованием на легальное убийство учителя, — под конец всецело становится на точку зрения Анита и Мелита, добившихся смертного приговора Сократу. Какая глубочайшая трагическая катастрофа, какая полнота внутреннего падения! После полувекового культа убитого законами мудреца и праведника, ученик убитого открыто принимает и утверждает в своих “Законах” тот самый принцип слепой, рабской и лживой веры, которым убит отец его лучшей души! Под предлогом исправления мирской неправды, торжественное утверждение этой неправды в той самой форме, которой осужден и убит праведник, — я не знаю более значительной и глубокой трагедии в человеческой истории. Не напрасно, однако, из великого множества счастливо погибших плохих произведений древности «Законы» Платона сохранились неприкосновенными. Увековеченное здесь отречение от Сократа дает жизненной драме Платона трагический конец такой же, в сущности, силы, как ее начало. Это свидетельство глубокого падения Платона важно для его личной характеристики. Говорят, что его прозвали Платоном, т. e. широким за широту его духа. Его духовный диапазон был действительно очень широк, и для полноты своего объема должен был заключать и те низкие ноты, которые звучат в его последнем произведении.» —

так писал Соловьев о «Законах» Платона; нельзя ли тогда написать о «Разговорах» Соловьева вот так примерно: окончательно разочаровавшись в «Сиракузах» — христианской политике, теократическом проекте Соловьев… глубочайшая трагическая катастрофа… полнота внутреннего падения… низкие ноты, которые звучат в его последнем произведении…

Скажут: центр тяжести соловьевской критики толстовства — не в пацифизме Толстого, а в его неверии в воскресение. Пусть так: но вообще проблематика воскресения у позднего Соловьева — от Федорова, теолога воскресения и теолога пацифизма, критика милитаризма. И Фёдорова так легко как Толстого Соловьеву не удалось бы обличить. Соловьев выводит ложный силлогизм: Толстой не верит в воскресение, поэтому он не прав — Толстой не прав, следовательно не верен пацифизм Толстого. Это очевидная манипуляция, и разоблачить ее можно обращением к той же «Драме Платона», где в центре тоже — воскресение, победа над истоком/максимумом зла — смертью. Но раз это так, раз суть дела в воскресении, в истреблении последнего врага — смерти, то есть в истреблении самого истребления, в конце насилия, то поэтому-то Соловьев совершенно справедливо говорит о падении Платона: суть дела, весь ужас в том, что Сократ убит, и его — его и всех убитых от Авеля — надо воскресить — а в «Законах» Платон предает этот императив, оправдывает смертную казнь, встает на сторону смерти/насилия, а не воскресения/мирности. И тоже самое совершает Соловьев в «Разговорах»: он вовсе не критикует Толстого за его неверие в воскресение — это лишь оправдание — он предаёт императив воскресения и обосновывает убийство; так что воскресение/мирность/эсхатон отождествляются с антихристом, от которого мир удерживает казнящее/воюющее государство: врагом оказывается не смерть, но ее истребление.

Прекращение войн, мир на земле невозможен. Да, это так. А как мы называем невозможную победу добра на земле? — чудом. Мирность невозможна также, как невозможно воскресение. Но тогда апология войны есть апология даже не греха (это ясно: грех будет на земле вплоть до Конца — но никто же его на этом основании не оправдывает — как оправдывают войну, массовое убийство: тоже самое как если бы осуждали единичное изнасилование, но защищали групповое), итак — даже не оправдание греха, а оправдание атеизма, неверия. Да воскресение (прекращение войн) невозможно, но разве именно не поэтому мы и верим в него?

Разве суть дела не в том, что этот мир / век сей есть космос/эон, где легко убить, но невозможно воскресить? И разве христианство в самой своей сути не есть активное несогласие с этим? Разве вообще все дело не именно в этом, как показал тот же Соловьев в той же «Драме Платона»? — но драма самого Соловьева в том, что он предает себя, и солидаризируется с господином Z.

Ближе к эмпирике: Христос в притче о Страшном Суде определяет критерии спасения: помощь больным, бездомным, заключенным, голодным. И вот господин Z говорит Христу: всем больным, бездомным, заключенным, голодным не поможешь, да даже, если поможешь — все все равно умрут. Вот так и с пацифизмом и вообще с христианской политикой: бороться за мир на земле также бессмысленно как бороться за здоровье больного, бороться с войнами — также бессмысленно как бороться с страданиями больного: все равно сдохнет, все равно все сдохнут: медицина — утопия. Но именно такого рода утопии и выставляет Христос как критерии Страшного Суда — то есть напрямик увязывает утопию и эсхатологию — и как раз их развязыванием занимается господин Z, и в этом многие видят теоретическую заслугу «Разговоров». Таким образом, указывать на то, что никакой утопический проект не даст мессианского царства также глупо, как указывать на то, что никакая сколь угодно любящая забота о больном не даст торжества воскресения. Ибо с одной стороны это очевидно, а с другой — тут упускается самая суть христианства: забота о больном не перетекает в воскресение умершего от болезни, но верим, что как-то они увязаны, верим, что если и есть вообще какой-то смысл во всем этом — то как раз в делах любви — обреченных на итоговый провал — и вопреки этому-то как раз-таки мы и выставляем эсхатологическую надежду. Вот так и с утопией и эсхатологией: эсхатология — не противоположность утопии, а ее «воскресение», оправдание, спасение (как всеобщее воскресение есть венец и оправдание заботы о больных, бездомных, заключенных, голодных — если верим, конечно, Христу, а не господину Z).

И под конец продолжая эту проблематизацию творчества Соловьева: собрание стихотворений, поэтических переводов и подражаний, шуточных пьес Соловьева. Лирика Соловьева имеет самостоятельное значение, она — самоценный поэтический феномен, давший начало русскому символизму: великая поэзия и высокая мистика: прямые продолжатели Соловьева-поэта — Блок, Белый, Иванов и пр. Но соловьевская лирика имеет и религиозно-философское значение, проливающее неожиданный свет на философию Соловьева. С одной стороны существенная часть стихотворений Соловьева суть неординарные мистико-философские высказывания, с другой стороны, столь же существенная часть стихотворений Соловьева (и его шуточные пьесы и т. п.) носит явный иронический оттенок, подвешивают «серьезное» творчество Соловьева, проблематизируют его, чуть не отменяют: они как бы выводят философию Соловьева в некое иное измерение; самое интересное, что часто — это одни и теже тексты (таковы,например, имеющие принципиальное значение для понимания жизи и творчества Соловьева «Три свидания»). То есть в чем значение этого тома: с одной стороны мистическая поэзия проблематизирует систему Соловьева «сверху», а, с другой стороны, юмористика проблематизирует её — «снизу». Мистика и юмористика показывают, что что-то не вошло в систему, что-то осталось за ее предалами: и притом самое важное, определяющее саму систему: показывают ее недостаточнсть, не-полноту. Скажем, знаменитый автобиогафический издевательский автошарж «На заре туманной юности»: здесь Соловьев открыто глумится над собой и своей серьезной физиономией, своей метафизикой и мистикой; герой рассказа (альтер эго автора) встречает в поезде женщину:

«Стыд и позор! Я — пессимист и аскет, я — непримиримый враг земного начала – без боя, без малейшей попытки сопротивления — хуже того–с какою-то радостною готовностью и предупредительностью уступил этому земному началу, сразу признал его власть и наслаждался своим рабством. Я, чуть ли не с колыбели познавший тщету хотения, обманчивость счастья, иллюзию удовольствий, я, три года работавший над тем, чтобы эту врожденную мне истину укрепить неприступными стенами трансцендентальной философии, — я теперь искал и мог хотя на мгновение находить блаженство в объятиях едва знакомой, но, очевидно пустой и совершенно необразованной женщины. … Никогда еще не подвергался я такому унижению.»

Наукообразная философия терпит крушение в опыте эротического унижения, что отрывает шанс к новому типу дискурса, к открытию истины. А вот и другая тема, но тут же рядом: революционная политика. Герой рассказа встречается с атеистом-революционером (сама смежность «необразованной женщины» и «атеиста-революционера интересна: герой-платоник сдается обоим):

«В заключение спора мой противник заметил, что наши теоретические воззрения могут расходиться, но так как у нас ближайшие практические цели одни и те же, так как мы оба “честные радикалы”, то и можем быть друзьями и союзниками, и мы с чувством пожали друг другу руку».

Радикальная метафизика и радикальная политика сходятся: потребно полное уничтожение мира сего ради воплощения идеала. Религиозно-философский, политэкономический и сферы пола аспекты сошлись вместе: и тогда наступает момент явления Софии, Вечной Женственности:

«Я любил новою, всепоглощающею и бесконечною любовью и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни».

Этот эпизод можно интерпретировать двояко. Переплетение политэкономической, религиозно-философских и исследований сферы пола линий через опыт унижения дает откровение Вечной Женственности. Менторский тон героя, его такая серьезная философия куда-то уходит. Он обретает новую религию, истинную. Формируется то, что мы знаем как философию Соловьева. А можно противоположно: как раз Соловьев не смог правильно проработать все это и скатывается опять в софиологический бред, что отчасти подтверждается финалом: «симатичнейшая бабенка» София оказывается замужней дамой, и покидает героя, боясь «пасть». В любом случае сам стиль рассказа (насмешки над собой) — крайне ценен и говорит о том, что если Соловьев и не сумел, то вплотую подошел к созданию некоего нового дискурса: что вся его системы создалась и функционирует на границе этого не реализованного дискурса, только угалываемого в мистике и юмористике. Все же присутствие мифологемы Софии говорит скорее о неудаче (её как раз мифологичность симптоматизирует, что какой-то опыт не проработан и проявляется в мистическом бреде; дискурс не простроен правильно и искривляется в сказку) — или: то что, она предстает «симпатичнейшей бабенкой» замужней дамой — и есть это преодоление? — насмешка уже над самой софиологией? — но что в таком случае с опытом Вечной Женственности, в который результировал опыт унижения и краха старой философии — он должен быть отброшен? претворен в что-то другое? — так или иначе при чтении текстов Соловьева всегда нужно держать в уме его собственную юмористику; при размышлении над вопросами с которых мы начали и которыми мы закончили нужно помнить, что сам Соловьев подвесил свою систему своей мистической юмористикой, юмористической мистикой.

Мы начали с того, что о Соловьеве написаны тысячи исследований; мы поэтому даже не пытались делать обзор текстов о Соловьеве. Все-таки под конец просто упопянем несколько книжек:

— Владимир Соловьев: pro et contra. Личность и творчество Владимира Соловьева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология в 2 томах. В первый том вошли тексты о личности и жизни Соловьева: его самого («Соловьев о себе и против себя») и его современников («Свидетельства и воспоминания»). Во второй том вошли различнейшие тексты о творчестве Соловьева («Личность и мировоззрение», «Критика и полемика», «Исследования и суждения»). Основные русские тексты о Соловьеве: Бердяева, Булгакова, Розанова, Шестова и т. д. и т. п.

— «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» — первая монография о Соловьеве, написанная его другом и последователем (но и критиком) Евгением Трубецким.

— «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» Мочульского— классическая монография, написанная на поколение после монографии Трубецкого. Здесь отразилась уже рецепция идей Соловьева в русском религиозном возрождении, нашли себе место уже многочисленные исследования и размышления о жизни и творчестве Соловьева.

— «Владимир Соловьев и его время» — монография, написанная другим великим русским религиозным философом Алексеем Лосевым (хотя Трубецкой и Мочульский — тоже не последние русские христианские мыслители), написанная уже в 80-е гг. XX века.

— «Владимир Соловьев и София» — современная монография Виктории Кравченко, посвященной одной из самых важных и одновременно загадочных, темных, спорных аспектов русской философии — софиологии Соловьева. Несколько заголовков, показывающих суть книги: православно-масонская София. Гностическая Софии. Спиритическая София. София против Антихриста. Каббалистическая, алхимическая и розенкрейцерская София. Вечная Женственность или Вечная Девственность? София и Мария. София и Христос и т. д. и т. п.