Подумайте, что за чуть меньше чем две тысячи лет было около трех тысяч войн одних христиан против других, не говоря о том, сколько было пролито крови людей, которые нам не единоверны. Для того ли нас посылал Господь в мир? Так ли Он нам поручил принести Благую Весть о новой жизни?

«Новогодний молебен»

Как часто это бывало во время войны, когда совершенно чужой человек склонится над раненым, над умирающим — и забыта война, национальность, вражда, а остается только человек: его бесконечно жалко, и хочется сказать: кожу за кожу, душу за душу я бы отдал, чтобы тебя вернуть к жизни.

«О творении и спасении мира»

Если бы какое-нибудь общество было до конца, всецело христианским обществом, оно могло бы дать себя взорвать и уничтожить, лишь бы не проливать кровь.

«Собеседование о Церкви и священниках в современном мире»

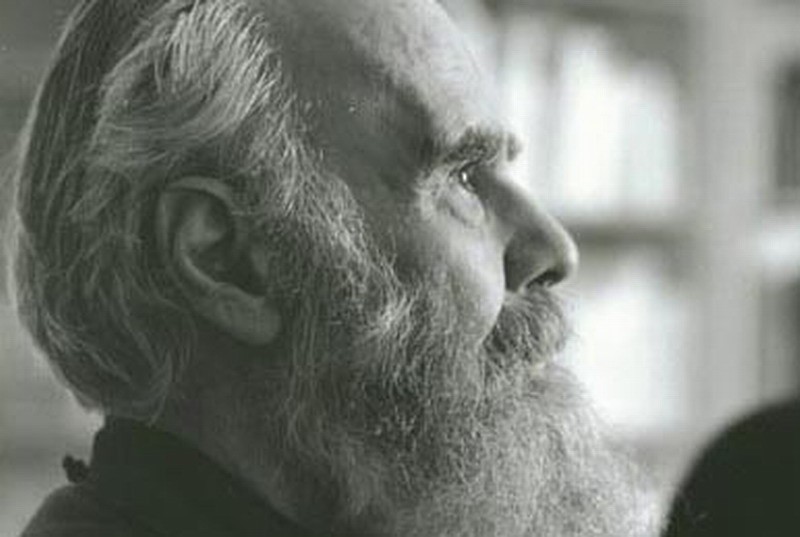

4 августа 2003 года отошел ко Господу великий пастырь, проповедник, богослов митрополит Сурожский Антоний (Блум). Давайте вслушаемся в его слово — слово человека, рожденного в год начала Первой мировой войны, ребенком пережившего Русскую Революцию, Гражданскую войну, выросшего в изгнании, служившего врачом во Вторую мировую (сначала в армии Франции, затем — в Сопротивлении). Некоторые воспоминания митрополита Антония изложены в его автобиографическом тексте «Без записок», с которого мы начнем. Дальше будут просто выписки из его бесед и проповедей без наших комментариев. Все цитируемые тексты можно найти в первой и второй книгах «Трудов» митрополита Антония Сурожского.

«Без записок»

«В начале войны я был в военном госпитале, и меня исключили из офицерского собрания. За что? За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала, и санитары отказались ее чистить; я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь. Мне за это товарищи устроили скандал, что я “унижаю офицерское достоинство”. Это пример ничем не величественный, нелепый; и конечно, я был прав, потому что гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы. А в других случаях хвалили, может быть, а я знал, что хвалят совершенно напрасно.

Помню одного солдата, немца, — попал в плен, был ранен в руку, и старший хирург говорит: убери его палец (он гноился). И, помню, немец сказал тогда: “Я часовщик”. Понимаете, часовщик, который потеряет указательный палец, это уже конченый часовщик. Я тогда взял его в оборот, три недели работал над его пальцем, а мой начальник смеялся надо мной, говорил: “Что за дурь, ты в десять минут мог покончить со всем этим делом, а ты возишься три недели – для чего? Ведь война идет — а ты возишься с пальцем!” А я отвечал: да, война идет, и потому я вожусь с его пальцем, потому что это настолько значительно, война, самая война, что его палец играет колоссальную роль, потому что война кончится, и он вернется в свой город с пальцем или без пальца…

На войне […] делаешь всякого рода открытия: о том, что ты не такой замечательный, что есть вещи гораздо важнее тебя; о том, что есть разные пласты в событиях. Есть, скажем, пласт, на котором ты живешь и тебе страшно, или какие-то еще чувства одолевают тебя, а есть помимо этого еще какие-то два пласта: выше, над тобой – воля Божия, Его видение истории, и ниже – как течет жизнь, не замечая событий, связанных с твоим существованием. Помню, как-то я лежал на животе под обстрелом, в траве, и сначала жался крепко к земле, потому что как-то неуютно было, а потом надоело жаться, и я стал смотреть: трава была зеленая, небо голубое, и два муравья ползли и тащили соломинку, и так было ясно, что вот я лежу и боюсь обстрела, а жизнь течет, трава зеленеет, муравьи ползают, судьба целого мира длится, продолжается, как будто человек тут ни при чем; и на самом деле он ни причем, кроме того, что портит всё».

«О войнах»

«Снова на многоскорбной, страдальческой нашей человеческой земле чаша гнева, чаша скорби, чаша страдания человеческого доходит до краев и снова переливается через край. И мы не можем оставаться безучастными к той скорби, которая сейчас охватывает тысячи и тысячи, миллионы людей.

Перед нашей христианской совестью снова встает страшно, требовательно слово Божие или, вернее, образ Самого Христа, Который стал человеком, Который вошел в наш мир, Который приобщился не славе и не добродетели, а стал братом и угнетенных, и грешников.

Солидарность Бога с человеком не разорвала Его солидарности с Отцом; и здесь перед нами образ, который нам так трудно воспринять и который еще труднее осуществить: образ Того, Который захотел быть единым и с правыми, и с виноватыми, Который всех охватил единой любовью, любовью крестной скорби по отношению к одним и любовью радости и — снова — жертвы крестной по отношению к другим.

Сейчас в сознании многих людей встает образ гнева, и в этом образе выбираются одни и исключаются другие, в этом переживании правды, сочувствия и сострадания сердца человеческие выбирают одних и проклинают других. И это не путь Христов и не наш путь, наш путь в том, чтобы одной любовью, в сознании и в переживании ужаса, охватить и тех, и других, обнять — не сочувствием, а состраданием, не соглашенчеством, а сознанием того ужаса, перед которым стоит неправда, и перед крестом, перед которым стоит правда.

И я призываю всех вас, перед лицом всего того, что сейчас совершается в мире, снова посмотреть на то, каково же наше стояние христианское, где наше место на этом разрыве ткани, где льется кровь, слезы, ужас, — и понять, что наше место на кресте, а не только у креста.

Часто думается: что мы можем сделать? Сердце разрывается любовью к одним и сочувствием к другим: что мы можем сделать, когда мы бессильны, безмолвны, бесправны?

Мы можем стать перед Господом в молитве, в той молитве, о которой говорил старец Силуан, что молиться за мир — это кровь проливать.

Не в той легкой молитве, которую мы возносим из успокоенности нашей, а в молитве, которая рвется к небу из бессонных ночей, в молитве, которая не дает покоя, в молитве, которая рождается от ужаса сострадания, в молитве, которая не дает нам уже жить ничтожностью, пустяками нашей жизни, в молитве, которая требует от нас, чтобы мы наконец поняли, что жизнь глубока и что мы постоянно мечемся недостойно нашей жизни, недостойно себя, недостойно Бога, недостойно той скорби и той радости, той крестной муки и той славы Воскресения, которые постоянно чередуются и переплетаются на нашей земле.

Недостаточно слегка посочувствовать, недостаточно говорить о том, что «мы ничего сделать не можем»: если бы мы стали в такой молитве, если такое наше состраданье исключило бы из нашей жизни все то, что слишком мелко для того, чтобы стать перед лицом ужаса земли, то мы стали бы людьми, достойными Христа, и тогда, может быть, наша молитва тоже вознеслась бы, как пламя сожигающее и просвещающее, тогда, может быть, вокруг нас не было бы той косности, того безразличия, той ненависти, которые вокруг нас живут и процветают, потому что мы ничему злому помехой не являемся там, где мы есть.

Перед лицом того, что делается, перед Крестом, перед смертью, перед душевной агонией людей произнесем суд над мелкостью, ничтожностью нашей жизни — и тогда мы что-то сможем сделать: молитвой, образом нашей жизни и, может быть, даже чем-нибудь более смелым и более творческим.

Но будем помнить, что Христос не выбирал; Христос умирал, потому что гонимы праведники и потому что погибают грешники. Вот в этом двойном единстве с людьми, которые вокруг нас, в этом двойном единстве с праведником и с грешником будем молиться о спасении того и другого, о милости Божией, о том, чтобы слепые прозрели, чтобы правда водворилась, но не суд, а правда, которая ведет к любви, к торжеству единства, к победе Божией. Аминь!»

«Беседы о Божественной литургии»

«Мы признаем, что принадлежим Богу как Царю нашему, что Он есть наш Царь, Господь, что у Него над нами всякая власть, что мы добровольно, свободно, сознательно, любовно в эту власть отдаемся.

Провозгласив Царство, которое есть Царство только любви, Царство, где нет ненависти, где нет тьмы, первое действие детей Царства — вознести заступническую молитву перед Богом о всех нуждах земли.

И дальше: О мире всего мира, о благостоянии святых Божиих Церквей и о спасении всех Господу помолимся. Если есть в человеке сознание того, что он принадлежит Царствию Божию, что он — один из детей этого Царства, что он живет жизнью Христовой, не может быть, чтобы человек не обернулся милосердием, жалостью, готовностью принести хотя бы последнюю жертву жизни или смерти за спасение мира, потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Единородного Своего Сына, чтобы мир был спасен. Христос говорит о Себе несколько раз: Я не пришел судить мир, но спасти мир (Ин 3:17). И вот первая мысль этого общества людей, которые собрались во имя Христа, которые познали Его как своего Господа и Бога, — вознести молитву, которая была бы исполнением воли Отчей, отражением всего дела Христова: Его воплощения, жизни, проповеди, страдания, смерти, воскресения и дара Святого Духа. Но для этого нужна стойкость, крепость в любви, притом такой, которая превосходит простые человеческие силы. Любить евангельски, любить врагов, любить их с готовностью отдать свою жизнь, чтобы они были спасены.

И о соединении всех, потому что всякая рознь, разделенность, вражда, взаимоосуждение, проклинание — все это есть отрицание самого прихода Христова. Христос пришел для того, чтобы расстоящееся привести воедино, то есть чтобы то, что разошлось, воссоединить, чтобы человечество, раздробленное на особи, сделать снова одним телом, притом телом Своим, Христовым телом.

Этим объясняется, что Церковь в моменты самых страшных гонений молилась за тех правителей, которые гнали христиан и уничтожали Церковь. Этим объясняется и то, что, например, в Литургии апостола Марка есть специальное прошение о гонителях и о их спасении. За них особенно страшно, и за них надо молиться особенно.

Но Церковь так реально смотрит на вещи, так углубленно просто смотрит на все, что она не только думает о вечном спасении, не только заботится о тех, которые в особенно ответственном положении. Церковь думает о всем, о каждой человеческой нужде, о каждой человеческой заботе: нет мелких вещей, все значительно, все имеет смысл, ничего нет такого, что можно было бы вычеркнуть из человеческой жизни и забыть о том. И потому, вознося молитву о граде сем и верою живущих в нем, Церковь дальше молится о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и о временех мирных, о том, чтобы был мир среди людей, чтобы вражда утихла, чтобы ненависть заглохла, чтобы перестала литься кровь. Молится и о том, чтобы Господь послал изобилие плодов земных, то есть богатый урожай, чтобы людям не гибнуть от голода, чтобы не умирать им напрасно.

Молится она дальше о тех людях, которые в течение своей нормальной, обычной жизни подвергаются той или иной нужде, или о людях, которые с точки зрения общества, может быть, поступили нехорошо, но которых жалко Церкви. Молится о плавающих, путешествующих, о недугующих, о страждущих. Молится и о плененных — одни из них попали в плен на войне, другие гонимы и страдают в тюрьмах и застенках, а еще другие нехорошо поступили и справедливо наказуемы, но над всеми простирается та же забота церковная, та же тревога о том, чтобы к горю земному не прибавилось еще непоправимое горе погибели. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды… Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

И затем обращение к Божией Матери, чтобы Ее заступление вместе с заступлением святых поддержало нашу молитву. Эта молитва, эта просьба к Божией Матери и святым о заступлении в контексте явленного, переживаемого единства всех в Царстве стирает всякую грань между живыми и мертвыми. Все — одна Христова Церковь, одно общество любви, одна тайна вечной жизни, живущая, ликующая, бьющая, как ключ воды живой, в сердцах людей. И молятся не только видимые, собравшиеся в этом храме люди, молятся ангелы Божии, молятся святые, когда-то усопшие, когда-то жившие на земле, которые знают ее тяготу, молится Матерь Божия, Матерь Воплощения, Которая стояла у Креста и ни одним словом не взывала о том, чтобы Ее Сын не умер, потому что Она, вместе с Божественным Отцом, Его отдавала во спасение мира.

Не случайно эта ектенья, эти прошения следуют друг за другом после провозглашения Царства. Это конкретное, живое, действенное явление того, что представляет собой Царство любви, какой заботой, какими мыслями оно исполняет сердца людей, которые ему отдаются.

Вот как отражается в структуре молитв Божественной литургии человеческая забота, вдумчивая, чуткая забота детей Царства. Тут есть место для каждой нужды, для каждого человека, но нет места для того, чтобы кто-нибудь занял такое значительное место, чтобы собой вытеснить заботу о других. И здесь нам приходится учиться охватывать своей любовью, своей молитвой всех, и никогда не заменить слово «всех» тем или другим частным именем, как бы вытесняя всех, чтобы включить в церковную молитву только тех немногих, которых мы умеем любить. Да, они включены, но выделены они не должны быть, потому что каждый раз, когда Царство делается частным, оно перестает быть общим, теряет свою глубину, свою всеобъемлемость».

«О подвиге любви»

«Очень юный русский князь конца XII века, Михаил Муромский. Его отец был христианин, вся семья не только крестилась, но крепко, всерьез уверовала в Евангелие и во Христа. Правил его отец Муромской областью, окружена она была целым морем еще не уверовавших и не крестившихся языческих племен. И вот загорелась война; в течение короткого времени племя, напавшее на Муромскую область, было разбито, его остатки закрылись в городище, чтобы защищаться до последнего. Воины Муромского князя засели в лесу, окружив городище, никакой надежды не было ни выйти из него, ни получить помощь или пищу, оставалось князю Муромскому ждать, чтобы голод и отчаяние заставили жителей сдаться. Но он уверовал в Христа, уверовал в Евангелие, и для него было ясно, что эти люди, которые считают его непримиримым врагом, для него не враги, потому что у христианина нет врагов, все для него — Богом сотворенные братья, заблудшие или нашедшие свой путь, но все равно братья. Он не мог допустить, чтобы голодная смерть погубила жителей: и крепких воинов, и женщин, юных подростков и детей; он знал, что каждый из них Богу лично дорог, что ради спасения каждого из них Христос стал человеком, претерпел ужас Гефсиманского сада и крестную смерть, что умер бы Он и за одного человека, как Он умер за человеческий род, что умер Он не за всех коллективно, а за каждого в отдельности. И он решил предложить им мир во имя Христа, мир во имя Того, Кто принес примирение неба и земли. Он им предложил мир без условий, просто Бога ради. Жители, защищавшие городище, этому не могли поверить: во Христа они не верили, Евангелие для них было не благая весть, а сказка, и, вероятно, неизвестная; чтобы кто-нибудь предложил врагу, который уже не может защищаться, свободный выход и жизнь, было им немыслимо. В этом предложении жители города увидели военную хитрость. Но на всякий случай, желая, может быть, даже этим воспользоваться, они предложили Муромскому князю сделку: они примут его предложение при одном, однако, условии: что он отдаст им заложником одного из своих сыновей-подростков. Они с ним были в походе, жили вместе с ним в лесу, в срубе. Пред князем встал вопрос совести: с одной стороны, предложение, которое он сделал врагам, он сделал во имя Христа, по убеждению; с другой стороны, он знал, что, отдай он одного из своих сыновей, он может никогда его не увидеть: враги могут поругаться над ним, убить его, замучить его на стенах городища перед глазами отца, они могут обмануть его во всем. Жизнеописатель говорит нам, как ночью князь ходит по своему срубу, не в силах решиться: отдать сына — и которого? — или отказаться от своей христианской совести? Один из детей проснулся, младший, Михаил. Посмотрел, последил за отцом и, позвав его, стал допытываться, что его так волнует, когда победа уже у него в руках? И добился наконец ответа, отец все ему объяснил. Мальчик тогда поднялся и ему говорит: «Отец, то, что ты мне говоришь, это ведь то же самое, что ты мне рассказывал о нашем спасении! Если ты меня пошлешь к своим врагам, ты поступишь так, как Отец наш Небесный поступил по отношению к человеческому роду, а я поступлю, как Христос поступил: приду примирителем!» В конечном итоге, на следующее утро было решено выслать мальчика к врагам.

Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, с какой простотой и цельностью и отец, и сын восприняли евангельскую повесть — не как иносказание, не как такой идеал, которому подражать нельзя, а как реальнейший образ мыслей, чувств и поступков. Вероятно, отец так рассказывал о Спасителе своему мальчику, что тот не мог не видеть дела Божия в чертах человеческой жизни.

Когда пришло время мальчику быть отдану жителям городища, он вышел из темного леса и пошел широкой поляной к нему. Была тишина и на стенах городища, и в лесу, с затаенным дыханием люди созерцали то, что совершалось: мальчик девяти лет, один, шел примирять два народа, шел он потому, что уверовал во Христа, и потому, что его отец так серьезно уверовал в евангельскую повесть, что в конечном итоге, после мучительного борения, он все же отдал своего сына. Вдруг пронеслась стрела, пущенная со стен городища, и мальчик упал. И в этот момент случилось самое неожиданное: люди ринулись к мальчику и со стен городища, и из лесу, забыв, что они враги, забыв, что им грозит смерть друг от друга, потрясенные ужасом, что эта красота вдруг превратилась в такое страшное уродство. И когда, обнаружив, что мальчик умер, они друг на друга посмотрели, их ряды были смешанны и им ясно стало, что они уже не враги. Единый, единодушный порыв, который их заставил смешаться вокруг тела убитого мальчика, этот порыв восхищения, ужаса, любви их примирил.

Часто ставится вопрос, каким образом смерть Христа, то есть новое и еще более страшное человеческое преступление, могла примирить Бога с человеком. На примере Михаила Муромского мы видим, как это может случиться. Примиряется не всякий, примиряется тот, кто сумел отозваться душой; и тот, кто отзовется, может найти мир, и очищение, и новую жизнь.

На примере Михаила Муромского мы видим, как мальчик девяти лет в простоте и цельности своего сердца сумел вместе со своим отцом образно воплотить всю тайну нашего спасения. Перед нами задача большей частью проще: являемся ли мы силой примирения? Являемся ли мы силой любви? Является ли Евангелие в нашем сердце, в нашей жизни и через нас — благой вестью, которая доносится до людей, как радость, как свобода, как новая жизнь?»

О глубинных причинах и дальних следствиях насилия (из текстов «Примирение всей твари», «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия»)

«Каин убивает Авеля. И в Библии с такой трагической ясностью сказано, что Бог говорит Каину: земля вопиет, взывает о крови Авеля, пролитой на ней (Быт 4:10). Для земли трагедия — напитаться этой кровью; дело не в том, что земля осквернена этой кровью, — дело в том, что земля пришла в ужас от того, что такое могло произойти.

После потопа Господь говорит Ною и тем, кто спасся вместе с ним: теперь все звери отданы вам, они будут вам в пищу, а вы будете им в страх (Быт 9:2—7). И этим все видимое творение как бы вовлекается в человеческий грех, вернее, несет на себе последствия этого греха.

Не в этой ли ситуации мы живем? Земля, глубоко раненная первым убийством, вопиет, все еще взывает о пролитой на ней крови, и так же все живое страшится человека, который сделался главным хищником, самым опасным, самым ужасным хищником, потому что в древнем мире хищников было меньшинство, а человечество так умножилось и теперь остается угрозой всему творению не только своей способностью убивать, но и своей численностью.

Так что не удивительно, что апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что вся тварь воздыхает в ожидании явления чад Божиих (Рим 8:19—23). Все творение с воздыханием ожидает момента, когда человек, человечество придет в себя, когда человечество перестанет быть стаей хищников, обернется к Богу лицом, найдет свое место в Божественном промысле и исполнит свое предназначение.

Если мы поставим себе вопрос о том, какова роль человека, то в Библии есть место, которое могло бы просветить нас и которое мы все время, уже столетиями читаем неверно. Когда Бог говорит — и я лишь цитирую слова, ничего больше, — что человеку передано обладание всей тварью, всей землей (Быт 1:28), что это означает? Столетие за столетием мы понимаем «обладать» как право владеть, властвовать, доминировать. Но так ли это? «Доминировать» происходит от латинского dominus, что значит — господин, глава семьи, дома, но разве этот глава обязательно тиран? Значит ли это, что он властвует и все подавляет? Конечно, нет. Это означает, что он мудрый хозяин, мудрый глава семьи, что он — тот, кому вручено творение, доверено, так чтобы оно могло возрастать в полную меру своего призвания. Вот роль господина, Господа: быть господином не значит быть тираном

Мы изменили Богу, отвернувшись от Него, стали искать своего предназначения, своего места в творении вне Его. Мы оказались неверны Ему тем, что пролили кровь, что смертельно ненавидели друг друга, что относились друг ко другу так, как хищные звери относятся к другим породам. С тех пор как пролилась первая кровь, вся история человечества состоит из кровопролития, земля все еще взывает не только о крови Авеля, пролитой Каином, но о крови всех Авелей, вернее, всех Каинов мира, пролитой другими Каинами. Опять-таки, мы все еще в той ситуации, когда вся тварь страшится нас, потому что мы хищники, вооруженные уже не когтями и клыками, но всей способностью уничтожать подряд и тысячами тех, кого Бог сотворил с такой любовью.

И тогда, если посмотреть на окружающий нас мир, разве не ужасно, что единственная причина, почему все окружающее не достигает той полноты, какой вещество достигает в таинствах, единственная причина этого в нас, в том, что мы стоим между всем, что Богом сотворено, и Богом Самим, тогда как мы должны были быть мостом, наставниками, должны были вести этот мир, быть в этом мире Первосвященниками, чтобы сделать и его, и все, что в нем есть, освященным и святым. Какой ужас думать, что мы обращаемся со всем творением так, будто оно не имеет призвания, будто оно чистая, вернее, мертвая материальность!

Мы не признаем себя виновными, мы стараемся все перекроить по-своему. Да, мы сознаем, что, если будем продолжать вести себя так же, человечество может погибнуть, но проблема не в этом. Пусть гибнет, если человечество не способно ни на что, кроме грубого существования, все более жестокого, все более безбожного. И я не говорю о верующих, не противопоставляю их атеистам, я говорю о нас всех. Мы не вправе называть себя верующими, если все, во что мы верим, это — благой Бог, в Чьи обязанности и функции входит заботиться о нас. Мы должны признать свою вину, признать ее действенно, не ради того, чтобы спасти собственную шкуру, а ради того, чтобы стать тем, чем мы призваны быть. И если это произойдет, если мы признаем себя виновными, мы должны измениться. Мы должны относиться ко всему Богом созданному смиренно, как слуга относится к своему хозяину. Господь сказал нам, что мы не призваны быть властителями, а призваны служить (Мф 23:11).

И вот где примирение. Мы должны просить прощения тем, что исправим зло, потому что прощение даром не бывает. Прощение начинается там, где есть признание вины перед обиженной стороной, где мы просим прощения и готовы исправить сделанное зло, и не только готовы, но действительно, действенно беремся за дело, чего бы это нам ни стоило, и готовы расплатиться сполна. Иначе мы никогда, никогда не сможем примириться между собой, потому что человечество не может объединиться на основе всего лишь общих интересов. Хищные звери не могут стать обширным Царством объединившихся групп. А мы именно это пытаемся сделать: остаться хищниками, остаться по-прежнему кровожадными, остаться эгоистичными, бояться друг друга, быть жадными, сластолюбивыми, жестокими по отношению друг ко другу, потому что хищники не ведают, что такое любовь. Мы призваны примириться, избрав высокое призвание, достаточно великое для человечества; построение Царства Божия подразумевает наше примирение, в первую очередь не друг с другом. Да, друг с другом лично, и малыми группами, и все более многочисленными группами, но в первую очередь и главное — с миром, в котором мы живем. Тогда у нас будет общая цель и, объединенные этой целью — сделать мир таким, каким Бог его возжелал, — мы достигнем подлинного примирения друг с другом. Недостаточно покаяться, недостаточно искать прощения от Бога; мы должны искать прощения иначе: будучи истинными, деятельными слугами Божиими и вестниками Божиими в этом мире.»

«Чудо — это действие Божие, совершающееся посредством верующего человека, чистого душой, отдавшего себя Богу, и это — дело освобождения. Освобождения от уз греха, от гнета того ужаса, который мы, люди, создали на земле. Самая сущность чуда именно в том, что человеку и природе вокруг него возвращается свобода быть собой, не быть во власти злого человека или зла на земле. Мы все знаем, насколько наша земля порабощена человеком и насколько это порабощение разрушает землю. Тема экологии поднимается сейчас повсеместно. Но кроме вопроса экологии есть все формы человеческого насилия — над зверьми, над другим человеком, в предельном смысле война выражает собой эту злобу, насилие. А чудо заключается в том, что Бог посредством веры живого человека восстанавливает гармонию, которая раньше существовала и была нарушена человеческой злобой, безумием, грехом.»

О Христе (из текстов «Взаимоотношения Церкви и мира с православной точки зрения», «Вопрошание и сомнение»)

«Во Христе Бог явил нам Себя беззащитным, Богом, без сопротивления отдающимся в руки тех, кто схватит Его, Богом уязвимым, Богом как будто побежденным и Который с точки зрения тех, кто верит только в силу, в успех, в победу, достоин презрения. Вот какого Бога нам предлагают Евангелия в лице Христа: Бога хрупкого и оставленного, Бога, Который отдается нам.

И Он нам не только сказал, Он нам доказал всей Своей жизнью, а не только словами учения, что это — пример для подражания (Ин 13:15). Вот первое: мы, Церковь, призваны быть тем, чем Христос был в мире. Мы призваны войти в этот мир не в защитной броне, ограждающей нас от всякой опасности. Мы не призваны объединяться в мощные организации и общества, способные противостать окружающим нас напастям. Нам не следует составлять человеческие союзы ради того, чтобы победить врага, кто бы он ни был. Мы должны согласиться быть лишь тем, чем был Христос, чем был Бог, явленный в Своем человечестве: уязвимый, беззащитный, хрупкий, побежденный, как будто презренный и презираемый.»

«Он оказался не Богом величественных соборов, великолепных богослужений, когда это величие отделяло нас от того, что составляло самую глубину богослужения. Мы обнаружили, что во Христе Бог проявился уязвимым, беззащитным, пораженным, униженным и презренным, и в этой ситуации Он проявился как любовь, воплощенная в Своей солидарности с падшим миром в его падении, его слабости. Он стал бездомным, Он стал одним из тех, кого не принимают в приличном доме, Он стал «подонком», человеком со дна жизни.»

«Эта солидарность идет еще дальше, и это очень важно для нашего отношения к миру: если действительно смерть человека — в его отделенности от Бога, если убивает только отлученность от Бога, тогда смерть Христа приобретает значение, глубину, о которых мы редко задумываемся и которые не в состоянии уловить. Для того, чтобы умереть на кресте, Христос пожелал разделить с нами не только физические условия смерти, воспринять смертное страдание, но и то, чем обусловлена смерть человека: его потерю Бога, безбожие в этимологическом смысле слова. Вспомните самые, быть может, трагические слова всей человеческой истории, которые Христос испустил на кресте: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мк 15:34). Так часто сейчас, в общем увлечении экзегезой, нам напоминают, что это слова, пророчество из псалма (Пс 21:2). Неужели можно себе представить, что в момент смерти человек вдруг станет повторять псалом! И сколь наивно думать, что не пророчество обращено к событию, и воображать, будто событие осуществляется ради того, чтобы исполнилось всплывшее пророчество! Нет. Перед нами именно то событие, о котором говорит псалом, именно тот ужасающий миг, когда Сын человеческий, Сын Божий, ставший Сыном человеческим, внезапно принимает смерть, и не Свою смерть. Он, непричастный греху, умирает смертью грешника и для того, чтобы умереть, становится причастным единственной трагедии падшего человека: потере Бога, отсутствию Бога. Он умирает от того, что один русский богослов назвал «онтологическим обмороком», когда Он теряет чувство Бота и тем самым разделяет последнюю оставленность человека, предельное одиночество человека.

Слова Апостольского Символа веры: «Он сошел во ад». Что такое этот ад? Что означает это сошествие во ад именно по отношению к человеческой судьбе и взаимоотношениям мира и Бога? Так вот, ад, о котором говорит Ветхий Завет, — это вовсе не дантовский ад, драматическое место мучений. Это что-то еще более страшное. Шеол Ветхого Завета — это место радикального отсутствия, место, где Бога нет. И туда Христос сходит. Разделив с человеком потерю Бога, обезбоженность, Он сходит в ад, в то место, где Бога нет, чтобы до конца разделить судьбу человека. Он сходит туда как человек, лишившийся Бога, и Своим приходом вносит туда всю полноту Божества. И это — конец ада, конец смерти».