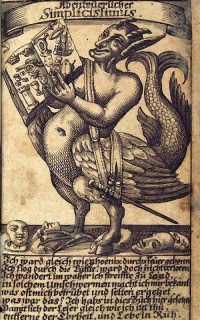

«Симплициссимус» Гриммельсгаузена — шедевр европейской литературы XVII в., лучшее описание Тридцатилетней войны — жуткого, массового человекоубийства. Главный герой — «Простец» — воспитан отшельником в христианской вере и этике; в финале романа герой сам становится отшельником. Между этими двумя точками — описание войны, эпохи, когда христианство пало. Наступило Новое время, человечество наконец вышло из «тьмы» Средних веков в светлую эпоху «прогресса и разума», войны и наживы. Это последнее как раз прекрасно видел простой народ, что отражено в «Симплициссимусе», чей автор — очевидец и участник событий.

В «Симплициссимусе», например, находим такое описание наемников:

«Жрать и упиваться, глад терпеть и от жажды изнывать, таскаться и волочиться, кутить да мутить, в зернь и карты играть, других убивать и самим погибать, смерть приносить и смерть принимать, пытать и пытки претерпевать, гнать и стремглав удирать, стращать и от страху пропадать, разбойничать и от разбоя страдать, грабить и ограбленными бывать, боязнь вселять и в боязнь впадать, в нужду ввергать и нужду сносить, бить и побитыми уходить, и в совокупности одну только пагубу и вред чинить, и паки, и паки себя погублять и повреждать, и таковы все их деяния и самая сущность».

Для массового человекоубийства вовсе не нужен «тоталитаризм», нужна вполне безыдейная военно-финансовая машина. Тридцатилетняя война — страшнейшая катастрофа христианского мира, где как раз он и перестал быть христианским, — не порождение тоталитаризма, каких-то идейных людей, фанатиков. Та война велась прожженными циниками — как наверху (Фуггеры, Валенштейн и пр.), так и внизу (ландскнехты: «религиозную войну» вели откровенные циничные безбожники просто ради денег).

Приведенная цитата взята из пророческого сна главного героя «Симплициссимуса». Герою снится лес — образ Европы, где каждое дерево — страна. Вершины деревьев — элиты, дворяне, полководцы; корни — трудящиеся (крестьяне, ремесленники):

«Вся тяжесть того древа покоилась на корнях и давила их такою мерою, что вытягивала из их кошельков все золото, будь оно хоть за семью печатями. А когда оно переставало источаться, то чистили их комиссары скребницами, что прозывают военною экзекуциею, да так, что исторгали у них из груди стоны, из глаз слезы, из-под ногтей кровь, а из костей мозг»: выкачка денег из труда — и связь всего этого с войной. «Корни сего древа обречены были на одни токмо тяготы и сетования, те же, что поместились на нижних сучьях, осуждены с великим усердием сносить и претерпевать великие труды, лишения и невзгоды». Элиты же описываются так: «жестоки, по большей части безбожны и во всякий час составляли нестерпимое для корней бремя».

Между корнями и вершинами — вся социальная иерархия, которая есть и иерархия военная:

«Те, что были еще выше наслаждались той корыстью, что кошель у них наилучшим образом был нашпигован тем салом, какое они вырезали ножом, прозываемым ими Контрибуция, из корней оного древа; а всего статочнее и удобнее было для них, когда являлся комиссар и вытряхал над древом, дабы оно лучше благоденствовало, целую кадку золота, так что они там наверху подхватывали все лучшее и почитай что ничего не оставляли нижним. А посему-то нижние и мерли с голоду чаще, нежели гибли от неприятеля, от каковой опасности высшие, казалось, были уволены».

Идет перманентная борьба за успех:

«беспрестанное карабкание и копошение, понеже всяк желал красоваться на том верхнем благополучном месте … рвут куски прямо из глотки». Однако есть важная черта: как бы нижние ни боролись, наверх им не забраться: «Выше на стволе сего древа шло гладкое месте или коленце без сучьев, обмазанное диковинными материями и странным мылом зависти, так что ни один молодец, будь он даже дворянин, ни мужеством, ни ловкостию, ни наукой не сумеет подняться по стволу, как бы он там – упаси бог! — ни карабкался, ибо отполирован тот ствол ровнее, нежели мраморная колонна или стальное зеркало».

И вот финал пророческого видения:

«Я снова воззрел на деревья, коими вся местность была покрыта, и увидел, как они трепещут и сшибаются друг с другом; тогда сыпались с них градом молодцы, разом треск и падение, вдруг жив и мертв, за единый миг, кто без руки, кто без ноги, а иной без головы. И когда я сие узрел, то возомнилось мне, что совокупные те деревья были единым только древом, простершим сучья свои над всею Европою, а на вершине его восседал бог войны Марс».

Это главное: вся это чудовищная машина борьбы (военной, социальной, экономической) есть именно что единая машина, коей истинный глава — бог войны. То есть в христианских терминах — сатанинская сила.

«Война и мир» Толстого — вероятно, вообще величайший (анти)военный роман мировой литературы, если просто не величайший из всех романов. И вот что тут принципиально: Лев Толстой — аристократ и офицер, очевидец и участник (Кавказкой и Крымской) войн — великий романист — он же христианский анархист-пацифист, величайший, быть может, обличитель безумия и греховности войны — и насилия вообще, военного, полицейского, государственного насилия. Раскаявшийся аристократ, вставший на сторону народа; раскаявшийся офицер, ополчивший против зла войны; богатый, знатный, власть имеющий грешник — раскаявшийся и ставший христианином. И ведь все это уже есть в «Войне и мире». «Война» в «Войне и мире» определяется так:

«Началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие».

Ничтожество всех наполеонов и александров. Бессмысленность, пустота, до дна развратность, гнилость «света». Глупость военных и гражданских бюрократов. Христианская правда и праведность простого народа. Духовная свобода, которую никакая сила не может отнять (озарение Пьера в плену). Любовь как исток-смысл всего сущего (предсмертное озарение Андрея). Правда живой жизни (Наташа). И все это есть разные аспекты того, что мы именуем «божеством», того, что открывает Евангелие. И, конечно: безумие и зло войны:

«Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым набок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.

“Что они делают? — думал князь Андрей, глядя на них. — Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его”.

Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. “Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его”».

Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями. «Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал”».

«Притча» Фолкнера — самый, скажем так, очевидно христианский роман классика, который он сам называл главным делом своей жизни. В «Притче» лучше всего видно, почему Фолкнера называют «американским Достоевским» (здесь к тому же Фолкнер прямо обращается к «Поэме о Великом Инквизиторе»). Фактически это описание евангельской Страстной недели, перенесенной во время Первой мировой войны. Капрал и двенадцать солдат совершили чудо — устроили братание с противником; остановили братоубийство, остановили пролитие крови; военным властям это не понравилось.

«Бог есть любовь. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной».

Что есть зло, грех, бесовщина, мир сей? — ненависть. Дошедшая до своего конца ненависть — убийство. Систематические массовые убийства есть война. Что есть абсолютное противоположное злу, греху, бесовщине, миру сему? — Бог, открытый во Христе: любовь, мир, прощение, конец ненависти. Бог есть любовь, анти-ненависть, анти-война. Следовательно, «Бог на войне», обращение от мира сего к Царству Божьему, оставление греха, поворот к добру, покаяние есть «братание»: остановка убийства:

«Шесть тысяч лет мы ошибочно полагали, что единственный способ остановить войну — собрать больше полков и батальонов, чем противник, делающий то же самое, и сталкивать их друг с другом, пока участь одной из сторон не будет решена, когда ей станет нечем воевать, другая сможет прекратить бойню. И были неправы, потому что вчера утром один-единственный французский полк, просто отказавшись идти в атаку, остановил всех нас.Шесть тысяч лет мы ошибочно полагали, что единственный способ остановить войну — собрать больше полков и батальонов, чем противник, делающий то же самое, и сталкивать их друг с другом, пока участь одной из сторон не будет решена, когда ей станет нечем воевать, другая сможет прекратить бойню. И были неправы, потому что вчера утром один-единственный французский полк, просто отказавшись идти в атаку, остановил всех нас».

«Нам нужно лишь сказать: “Хватит”, – нам, что сидят здесь в грязи, сказать всем вместе: “Хватит”. Пусть больше не будет убитых, искалеченных и пропавших без вести – это так просто и ясно, что даже человек, полный зла, греха и безрассудства, может на сей раз понять и поверить. Нам, сидящим здесь в грязи, достаточно всем вместе сказать: “Хватит, давайте покончим с нею”. … Для них это недопустимо. Они пока не могут прекратить ее, тем более позволить ей прекратиться таким образом. Война еще не окончена, как недоигранный матч в крикет или регби, начавшийся по взаимно принятым и одобренным правилам, и она должна завершиться по правилам, иначе вся теория арбитража, все испытанное временем здание политики и экономики, на котором основано содружество цивилизованных наций, обращается в прах. Более того, и та тонкая напряженная балка из стали и человеческой крови, на которой держится национальное здание, торжественно и грозно парящее среди звезд, во имя которого молодых людей везут бесплатно и даже на полном обеспечении умирать насильственной смертью в местах, которых те, кто составляет и перекраивает карты, даже не видели».

«Не мы изобрели войну, — сказал командующий. — Это война создала нас. Капитаны и полковники порождены неистовой, неискоренимой алчностью человека. В ответе за нас он; от этого ему не уйти. … Порок этот укоренился в человеке так давно, что уже стал достойным принципом поведения, национальным алтарем его любви к пролитию крови и славным жертвам. Даже более того: необходимым условием не господства нации, а ее выживания, мы с тобой видели в войне последнее прибежище политики; я, разумеется, нет, но ты увидишь — сможешь увидеть, если захочешь, — как она станет последним спасением от банкротства. … Нас погубит не отмена какого-то правила. Гораздо меньшее. Достаточно лишь одному слову исчезнуть из памяти человека. Но оно не исчезнет. Знаете, что это за слово? — Отечество. … его переполняла холодная, несгибаемая, непреклонная решимость любой ценой добиться расстрела всего полка. … Не все ли равно трем или тридцати тысячам людей, когда они будут убиты? И не все ли равно нам, кто их убьет, если мы добьемся успеха? — Под “успехом” вы имеете в виду победу, – сказал командующий. — А под “нами”, разумеется, Францию».

«Их было очень много. … Мужчин и парней, месяцами идущих в эту грязную канаву убивать друг друга. Очень много. Их негде было хоронить. Убить можно только тело человека. Голос его убить нельзя. И если тел столько, что негде хоронить, их тоже слышно».

«Бильярд в половине десятого» Бёлля — может быть лучший роман о Второй мировой войне. Бёлль — немец, солдат вермахта, уклонист, пленный; христианин и великий писатель. Чем ценен этот роман? — он показывает, как Германия шла к нацизму, он показывает, как нацизм привел к войне, он показывает, к чему ведет война, и главное: Бёлль показывает «христианство», разные христианства, то, которое было одной из сил нацизма/войны, и то, что пыталось бороться с нацизмом/войной.

«Есть два пути — один путь жизни, другой — путь смерти», как учит «Дидахе». Бёлль в этом романе гениально воплотил эту метафору апостольского века. Он описывает один день немецкого семейства (трех его поколений): из их внутренних монологов, рассказов, разговоров разворачивается весь путь, пройденный Германией в XX в. История (страны, отдельного человека) решается только в одном: какое причастие ты примешь: «причастие буйвола» или «причастие агнца»?

«А Отто вдруг перестал быть самим собой, с ним случилось что-то страшное, какое-то превращение, он был Отто и все же не Отто, он приводил в дом Неттлингера и учителя гимнастики; Отто… я поняла, что это значит, когда говорят: “От человека осталась одна только видимость”; от моего сына Отто осталась одна только видимость, одна оболочка, которая быстро наполнялась другим содержанием, он принял “причастие буйвола”, принял огромные дозы его, у него высосали всю кровь и накачали ему новую; взгляд Отто стал взглядом убийцы, и я в страхе прятала от него твои записки».

«Ешь то же, что едят все, надевай то же, что надевают все, читай то же, что читают все, не принимай ничего сверх положенного — ни масла, ни платьев, ни стихотворений, ничего, что тебе предлагает буйвол, пусть с самым изящным поклоном; “и правая их рука полна подношений”; все это не что иное, как взятки, данные под тем или иным соусом. Я не хотела, чтобы твои дети пользовались привилегиями, пусть они почувствуют вкус правды на своих губах».

«Мне повезло, очень повезло, в мире, где одно движение руки стоит человеку жизни, где, объявив человека сумасшедшим, можно либо погубить его, либо спасти; нет, пока я еще не собираюсь изрыгнуть годы, которые меня заставили проглотить».

«Но они сменяли друг друга, они ходили есть по очереди, ибо отказаться от еды было выше их сил; и когда они подбегали ко мне, я уже издали чуял, чем их сегодня кормили: картофелем с подливкой, жарким или капустой со шпигом; они били меня, и я думал: ради чего умер Христос, какая мне польза от его смерти, какая польза от того, что они каждое утро читают молитву, каждое воскресенье причащаются и вешают большие распятия в кухне над столом, за которым едят картофель с подливкой, жаркое или капусту со шпигом? Никакой! К чему все это, если они каждый день подстерегают меня и бьют? Вот уже пятьсот или шестьсот лет — недаром они кичатся древностью своей религии, — вот уже тысячу лет они хоронят предков на христианском кладбище, вот уже тысячу лет они молятся и едят под распятием свой картофель с подливкой и шпиг с капустой. Зачем? Знаете, что они кричали, избивая меня? “Агнец божий”. Такое мне дали прозвище».

«Помнишь ли ты лозунг: “Победу надо завоевать, ее нам никто не подарит»; горе людям, не принявшим «причастие буйвола», ты же знаешь, что причастия обладают ужасным свойством, их действие бесконечно; люди страдали от голода, а чуда не случилось — хлеб и рыбы не приумножились, “причастие агнца” не могло утолить голод, зато “причастие буйвола” давало людям обильную пищу; считать они так и не научились: они платили триллион за конфету, яблоко стоило столько же, сколько лошадь, а потом у людей не оказалось даже трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку, но они все равно полагали, что приличия и благопристойность, честь и верность превыше всего; когда людей напичкают “причастием буйвола”, они мнят себя бессмертными».

«Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» Дёблина — последний наш роман на сегодня. Гриммельсгаузен, Толстой, Бёлль — участники войн, великие обличители войны, знавшие её безумие и зло изнутри. Так и Дёблин: психиатр на Первой мировой, свидетель межвоенной эпохи, он теряет сына на Второй мировой (еврей Дёблин служит врачом Второму рейху, его сын — воюет против Третьего). Смерть сына обращает Дёблина в христианскую веру, и последний его роман — «Гамлет» — роман христианский, но не столько про войну, сколько про «после войны».

Дёблин — совершенно гениальный писатель, и по стилю, и по архитектонике своих творений, по их сюжетным узорам, по, наконец, их великой философии. Гений — и слова, и мысли, гениальный «поэт» (в прозе), и гениальный философ (опять же — в прозе). Скажем, «Гамлет»: ставший калекой на Второй мировой войне молодой человек возвращается в свою респектабельную семью. И он ничего не может понять: как при всей «респектабельности» мир мог породить из себя все безумие и зло Второй мировой? — как этот ж мир может спокойно вернуться к своей респектабельности после всего безумия и зла Второй мировой? Что произошло? Что происходит? И как же христианство, как же вера, как же христиане, как же Христос? — вот во всем этом контексте? Эти и подобные им вопросы герой задает всем вокруг; и «ответы» даются в форме рассказов, самых разных — по стилю, жанрам, сюжетам, темам — историй. Таким образом, «Гамлет» — этакая религиозно-философская «Тысяча и одна ночь». Цитаты:

«В чем причина войн? Бездна трусости и лживости».

«Дозволено все. Дозволено затевать войны. Почему бы и нет? Человек — фантом, игрушка».

«Сатана ходит меж нами».

«Что же я собственно знаю? Я знаю, что мы живем в эту мировую эпоху, что мы изгнаны, отвергнуты, сосланы в мрачный тяжкий круговорот вечности, так что нам, людям, приходится нелегко. Раня себя, мы бьемся о стены, которые нас окружают. Мы ударяемся о них и слышим, как ударяют по этим стенам наши руки и как мы кричим».

«Царство мертвых. Я увидел, как туда проникает человек, кто-то из нашего мира; он хочет, чтобы страдания, которые он обнаруживает в царстве мертвых, разорвали его на части. Он хочет, чтобы все земные печали обрушились на него, он хочет слиться воедино с мировой скорбью, ведь (благодаря войне) он знает: мы все — одно, братья, убийцы и убитые, палач и его жертвы».

«Вечный Бог — называемый “Иисусом” — однажды спустился в нашу плоть и возжег в этом запустелом вместилище старое пламя».

«Необходимо только восхвалять Бога, славить небеса и, прежде всего, это движение, которое защищает нас от ничто: Иисус из Назарета, которого выносила сладостная Богоматерь, который лежал в яслях, рос, Податель милости, Чудотворец, Учитель среди людей, прямым путем шедший к крестной муке, для того чтобы очистить мир от человеческого брожения, гниения и тления. Ведь он видел: сами себе помочь мы не в состоянии».

«Ответственность за войну? С этого я начал. Об этом спрашивал, когда потерял ногу. Я хотел, так сказать, поймать за руку того, кто остался на родине, из-за кого у меня оттяпали ногу.

Что ни говори, а без злодеев и людей, нажившихся на чужой беде, не обошлось. Их надо наказать. Впрочем, не думаю, что таким путем можно все уладить. Мы создавали и уничтожали. Но разве это произвело впечатление на людей? А наше отчаяние? Тоже нет. Видимо, иначе они не умеют. Наоборот, наше прошлое толкает их на новые дела. Существует ли вообще человек — думающее, свободное существо? Я уверен, я точно знаю: в нас что-то засело, а может, засело вне нас; это что-то управляет нашими мыслями и поступками».

«“Отечество для больших людей”. И поскольку женщина была у собора, ярость подсказала ей такую штуку — войти в церковь и порасспросить человека на амвоне, чьи проповеди она слушала всю войну, сперва вместе с двумя сыновьями, которых священник, кстати, крестил и конфирмовал. Человек на амвоне был наверняка хорошо осведомлен, ведь он так ратовал за войну. Она хотела знать — в чем ее вина. Ведь ее никто не спрашивал. Никто не спрашивал и ее сына во время первой мировой войны, а во время второй — двух младших. Он: “Я говорил со своей паствой, как положено. У нас было отечество, была верховная власть, и мы обязаны были хранить верность и повиноваться”. Она: “Выйдите на улицу и оглянитесь. Почитайте газеты. Куда они нас завели — ваша верховная власть, ваше повиновение и тому подобное? Куда? А ведь вы нас уговаривали, боялись, как бы мы не зароптали. Вы преступник, сударь. Вы убийца”. Он: “Убирайтесь подобру-поздорову”».