В связи с 4 ноября, отмечающимся в последние годы в России как День народного единства, подменившим 7 ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, решили посвятить нашу рассылку Русской идее, о которой столь много сейчас говорят: говорят разительно иное — до полной противоположности — тому, как она классически формулировалась.

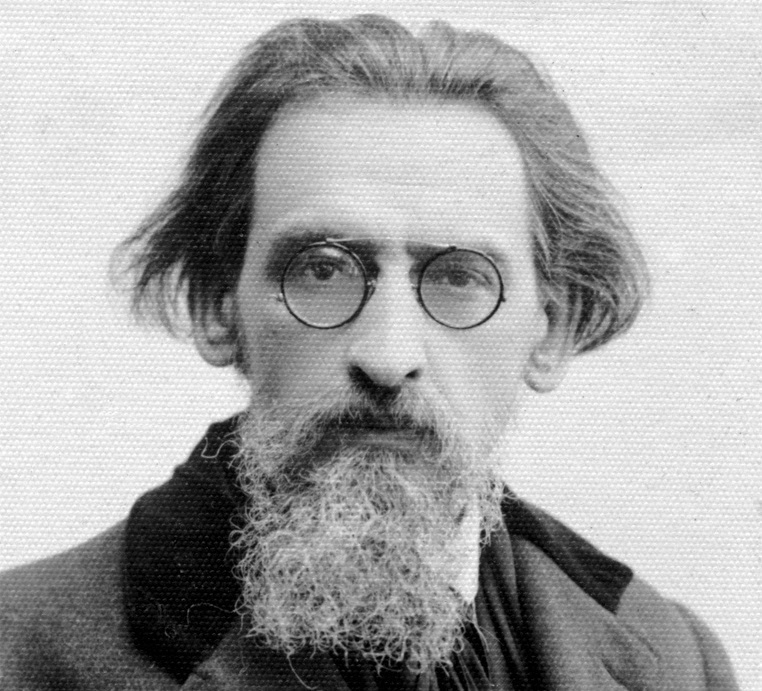

Концепт русской идеи впервые ввел русский христианский философ XIX века (которого Бальтазар, например, считал вторым по значимости после Фомы Аквинского христианским систематическим мыслителем вообще в истории христианской мысли) Владимир Соловьев в одноименном («Русская идея») небольшом тексте (публичной лекции). Российская империя — огромный факт, но в чем его смысл (роль в истории)? Ответ Соловьев дает такой: национализм («абсолютное национальное государство», «грех националистического партикуляризма и абсолютического цезарепапизма») — болезнь века, а Российская империя — максимум национализма, национального превозношения, притом на пустом месте: Россия есть максимум бессмысленной голой силы (армия, угнетение покоренных народов, угнетение собственного народа), тупой бессмысленной бюрократии (включая — и скорее даже в первую очередь — в Церкви) и прочее, и прочее. Россия есть максимум гордыни бессмысленного голого насилия. Но коль скоро национализм (вообще предательство Универсальной Истины — «Вселенской Церкви», братства — народов и людей вообще) — болезнь века, то роль России как самого тяжелого больного, как воплощения болезни («Россия являет наиболее полное развитие, наиболее чистое и наиболее могущественное выражение абсолютного национального государства») в том и состоит, чтобы болезнь победить, т. е. выздороветь. То есть, Русская идея состоит в самопреодолении России; аутодеструкция Российской империи как ее исторический смысл, как национальная идея русского народа. Диалектика: Россия как предел зла и должна его преодолеть. Вообще, самоочевидно, что христианство — универсально («универсальная истина» — тавтология, раз истина есть — то она есть истина для всех, то есть национализм и любой партикуляризм по определению ложен), то есть интернационально, и «идея», строго говоря, всех и любых народов состоит в реализации этой интернациональной истины, то есть отказа от себя: «национальная идея» как таковая есть аутодеструкция нации в реализации на себе Универсальной Истины (болезнь века, повторим, в том и состоит по Соловьеву, что нации восстали своим самопревозношением на Истину): преодоление коллективного эгоизма/имморализма в осуществлении Универсального (Вечного, Абсолютного) Добра: конкретно-реальный переход от своего язычества к христианству. «Русская» эта Универсальная Идея — для русских, для тех, чья социально-политическая, историко-культурная ситуация носит имя «Россия», для тех, кому выпало реализовать Универсальную Идею в ситуации «Россия».

Однако, пишет Соловьев, все это относится к сфере религии, духа, то есть свободы (поскольку в России нет религиозной свободы, то в ней, строго говоря, нет религии, нет духа, а есть «правительственный материализм») — то есть «смысл» может воплотиться только свободно. Но: ведь речь идет об истине Божественной — как же она может не воплотиться? — как примирить свободу исполнения духовной истины и ее Божественную необходимость? как примирить историю как совокупность актов свободы и историю как волю Божью? — очень просто: народ действительно может свой смысл не исполнить, но тогда он вылетает из истории как сферы смыслов, самоуничтожается — вполне свободно. Пример Соловьева: патриоты все истерят про «восточный вопрос», но что же они хотят принести в Константинополь? — свой нигилизм голой силы, тупую национальную гордыню, бессмыслицу русской бюрократии? — этого просто не нужно (вообще никому и с любой точки зрения), и поэтому (провиденциально) Россия была унижена в Севастополе, была унижена на Берлинском конгрессе и будет унижена уже окончательно, если, внутренне не изменившись, снова примется за «восточный вопрос» (а Константинополь достанется не русским, а «чуждой национальной силе»): как мы знаем теперь — сбывшееся пророчество о Первой мировой и падении «священного русского Царства».

Тут, между прочим, ключ к переходу Соловьева от теократического (среднего) периода к эсхатологическому (позднему) периоду своего творчества: «свободная теократия» есть смысл истории, Универсальная Истина, воля Божья о человечестве; но смысл исполняется только свободно, то есть его человечество может не исполнить, что будет — коль скоро речь идет о божественной, то есть так или иначе но необходимо осуществляемой истине — отрицательной формой его исполнения — через гибель: в «Повести об Антихристе» мы и видим этот сценарий: человечество исторически проигрывает, свободную теократию воплощает гонимое меньшинство — но заметьте, что такой сценарий предусмотрен Соловьевым еще в «Русской идее»: мессианскую идею Израиля исполняет гонимое меньшинство Иисуса и Его учеников, пишет здесь Соловьев — Израиль в целом погибает в бессмысленной патриотической войне (как известно, христиане просто проигнорировали патриотическую иудейскую войну, «предали Родину» ради своего Универсального Мессианского сообщества). Воля Божья об Израиле состояла в реализации Мессианского сообщества, Израиль не исполнил ее, самоуничтожившись в своем патриотизме/национализме/

Короче говоря, главное: Русская идея, согласно автору самого этого концепта, состоит в русской деструкции российского государства.

[Этот текст изначально написан для подборки «К 170-летию Владимира Соловьева: основные тексты, темы, идеи философа»]

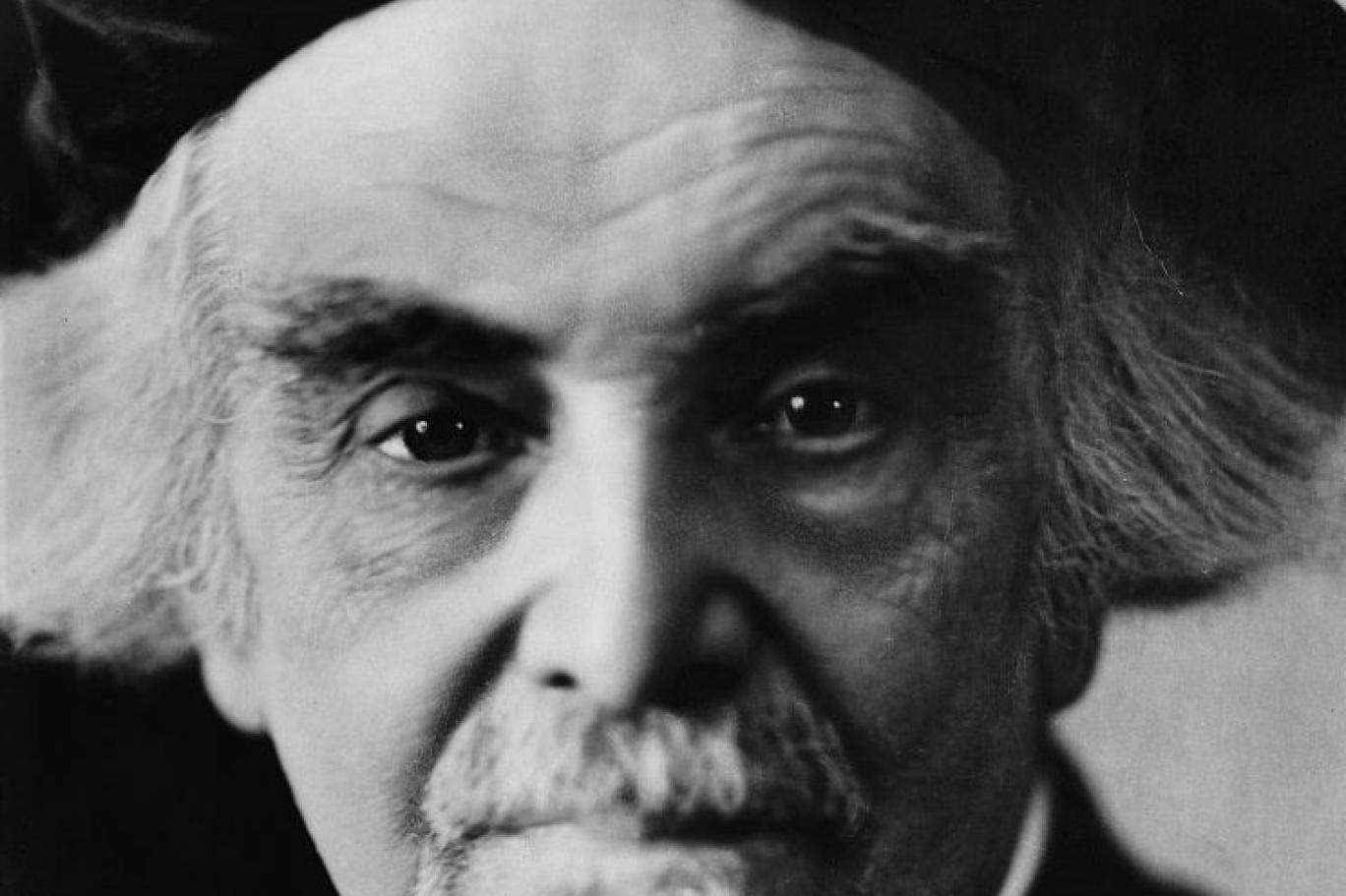

Лев Карсавин, выдающийся русский христианский философ XX века (а также — историк, культуролог, один из основателей левого евразийства) сразу после высылки из Советской России публикует небольшую книжку «Восток, Запад и русская идея» (1922). Как ясно из названия, Карсавин хочет определить Русскую идею с помощью одной из главных культурфилософских оппозиций Запад/Восток. Запад есть христианский мир, Восток, соответственно, — нехристианский мир. Карсавин поэтому долго анализирует отличие христианства от нехристианских религий. Россия — христианская культура, следовательно — часть Запада. Россия — не Восток, но тогда нужно понять спецификум России в отношении Запада, внутри Запада. Таковое различие коренится в том, что Россия — восточнохристианская культура, и Карсавин в связи с этим долго размышляет об отличии восточного христианства от западного. Запад — это христианский мир, следовательно, специфика той или иной западной культуры заключается в специфике ее восприятия христианства. Вот цитата:

«Попытаемся же определить христианский культурный мир (Запад и Россию) в отношении его к нехристианскому (Востоку)».

«Западная Европа и Россия представляют сердцевину христианского культурного мира».

«Таким образом мы получаем две культуры: христианскую и нехристианскую («восточную»), границы которых приблизительно совпадают с неопределенными границами, разъединяющими в нашем смутном представлении Запад и Восток. Но наше деление обладает весьма важным преимуществом отчетливости, которою, к сожалению, не отличается обычное. По нашей терминологии, Восток это — земли ислама, буддийской культуры, индуизма, даосизма, древних натуралистических культов, эллинской, римской и варварских религий».

«Америку можно рассматривать, как ответвление христиански-западной культуры, весьма, впрочем, поучительное как раз в своих религиозно-философских обнаружениях. Очень соблазнительно было бы остановиться на некоторых аналогиях в развитии американской и русской философской мысли».

То есть, «строгость» карсавинского понимания оппозиции Восток/Запад, состоит в понимании Востока вообще как мира до Христа (включая дохристианскую греку-римскую, германскую, кельтскую Европу), а Запада — вообще как мира после Христа — мира, сформированного под действием Благой Вести. Далее:

«Я говорю о христианской культуре, отличая ее, как некоторое отвлечение от ее индивидуализаций в культурах Запада и России и дальнейших индивидуализаций в культурах средневековой, романской, германской и славянской, французской и испанской, английской и немецкой и т. д. Ясно, что такие индивидуализации необходимы и реально, обосновываемые самою идеею всеединства, и что наша характеристика по необходимости отвлечена: общее реально только в единстве индивидуально-конкретного. Ясно также: нет оснований предполагать, что индивидуализации христианской культуры исчерпаны. Напротив, весьма вероятны новые индивидуализации, носителями которых будут новые же, еще не существующие государственные и этнографические единицы. Может быть, уже высказали себя, свою индивидуальность и европейский Запад и Россия (в последнем я сомневаюсь); и тем не менее, христианская культура столько же в прошлом и настоящем, сколько в грядущем, которое идет не в отмену, а в восполнение настоящего и прошлого».

Итак: «Запад» — это культурфилософское обозначение исторического бытия христианства (от американского до русского своих пределов, включая и все грядущие формы реализации христианства на новых политических, культурных, этнографических материалах) — высшей, полной, истинной формы религиозности; из этого следует некая теология вестернезации-глобализации: вестернизация есть практическая христианизация:

«Как пантеизм, так и теизм могут быть наблюдаемы и в христианской культуре, однако — только в качестве моментов ее, далеко не исчерпывающих того, что ею актуализовано, не говоря уже о ее потенциях. Напротив, для нехристианского культурного мира (до-христианского и современного нам) характерно именно то, что актуализация его в сфере религиозности за пределы пантеизма и теизма не выходит. Питаясь высшею идеею, живя ею, на Востоке они сами — высшая ее актуализация: вне их она потенциальна. На этом различии Запада и Востока покоится неоспоримое преимущество первого. И, на мой взгляд, смешно говорить о какой-то длительной «желтой опасности», о «Свете Азии», «свете с Востока» и т. д., пока культурный мир Востока остается самим собою, а на Западе и в России актуализована высшая форма религиозности и культуры. Если же и Восток достигнет высшей формы религиозности, он уже перестанет быть «Востоком», христианизируется. И в этом случае он или сольется с Западом, или будет содействовать дальнейшему развитию западной религиозности и западной культуры».

О православной специфике, неожиданно в контексте революции, Карсавин пишет:

«Православное сознание сочетает признание абсолютной ценности во всяком проявлении жизни с признанием относительности и несовершенства всего человеческого. А в связи с этим стоит и возможность для [христианского] Востока религиозно оправдывать революцию, что ясно не только в многострадальной истории Византии. Так раскрывается истинный смысл общественной деятельности, как актуализации всеединства в каждом моменте бытия. Личная этика неотрывна от этики общественной и покоится на тех же самых началах».

О большевизме:

«Россия переживает второй период острой европеизации (считая первым эпоху Петра). Задача православной или русской культуры и универсальна, и индивидуально-национальна. Эта культура должна раскрыть, актуализировать хранимые ею с VIII в. потенции, но раскрыть их путем приятия в себя актуализованного культурою западной (в этом смысл «европеизации») и восполнения приемлемого своим. «Восполнение» и есть национальное дело, без которого нет и дела вселенского»

— тут интересно, что (левый) евразиец Карсавин видит в большевизме не азиатизацию, а европеизацию России. Европеизация оказывается путем осуществления Русской идеи:

«Православная культура стоит, таким образом, на распутьи. — Или она осуществит вселенское, всеединое дело через освоение актуализованного Западом («европеизацию») и восполнение воспринимаемого раскрытием того, что является собственным ее идеальным заданием: специфическое задание русской культуры, русская идея. Или она раскроет только это свое, т. е. подобно Западу — ограниченно актуализует всеединство».

Если и есть какая-то особая «русская идея», то это есть Идея осуществления Универсальной («вселенской», «всеединой») Истины — считает евразиец Карсавин — как и либерал Соловьев («либерал» в исходном, классическом смысле: не как «рыночник», а адепт идей и ценностей прогресса, гуманности, прав человека, свободы, равенства, братства и т.п.). В случае Карсавина важно, что он был одним из лидеров, идеологов евразийства — концепции, ставшей вновь модной в последнее время — концепции, одним из главных постулатов которой было утверждение правды Октябрьской революции, снесшей неправедную Российскую

[Первоначальный вариант этого текста был написан для подборки «Пассажиры „философского парохода“ о социализме, революции, православии, России»]

Третий наш текст — «Русская идея» Николая Бердяева, книга, может быть, величайшего русского христианского философа (во всяком случае, самого известного из них). Тут мы находим формулировку Русской идеи, производимую в ходе аналитики развития русской культуры (религии, философии, литературы, политики и пр.). Кратко и сжато: Русская идея есть христианский (бессознательно или сознательно проистекающий из православия) анархизм, то есть как таковой (как «христианский»), представляющий Универсальную Истину политически конкретно в своих особых условиях как борьбу с Российской империей:

«Русская идея создавалась в разных формах в XIX в. Но она находилась в глубоком конфликте с русской историей, как она создавалась господствующими в ней силами. В этом — трагизм русской исторической судьбы и сложность нашей темы».

«Дух соборности присущ православию, и идея соборности, духовной коммюнотарности, есть русская идея. Но трудно найти хомяковскую соборность в историческом православии».

«Русский пафос свободы был скорее связан с принципиальным анархизмом, чем с либерализмом».

«Русская идея не есть идея могущественного царства, русская идея есть эсхатологическая идея Царства Божьего».

«Подводя итоги русской мысли XIX в. на социальную тему, русским исканиям социальной правды, можно сказать, что в России вынашивалась идея братства людей и народов. Это русская идея».

«Меня сейчас интересует не история России XIX в., а история русской мысли XIX в., в которой отразилась русская идея. Огромное государство, империя, представлялось изменой земле и народу, искажением русской идеи. Своеобразный анархический элемент можно открыть во всех социальных течениях русского XIX в., и религиозных и антирелигиозных, у великих русских писателей, в самом складе русского характера».

«Анархизм есть, главным образом, создание русских».

«Возрастание государственного могущества, высасывающего все соки из народа, имело обратной стороной русскую вольницу, уход из государства, физический или духовный. Русский раскол — основное явление русской истории. На почве раскола образовались анархические течения. То же было в русском сектантстве. Уход из государства оправдывался тем, что в нем не было правды, торжествовал не Христос, а антихрист. Государство, царство кесаря, противоположно Царству Божьему, Царству Христову. Христиане не имеют здесь своего града, они взыскуют града грядущего. Это очень русская идея. Но через русскую историю проходит дуализм, раскол. Официально, государственное православие все время религиозно обосновывает и укрепляет самодержавную монархию и государственную мощь. Лишь славянофилы пытались соединить идею самодержавного монарха с идеей русского принципиального анархизма. Но эта попытка не удалась, у их детей и внуков победила монархическая государственность против анархической правды. Русская интеллигенция с конца XVIII в., с Радищева, задыхалась в самодержавной государственности и искала свободы и правды в социальной жизни. Весь XIX в. интеллигенция борется с империей, исповедует безгосударственный, безвластный идеал, создает крайние формы анархической идеологии».

«Своей анархической идеологией монархии, которая была лишь утопией, славянофилы прикрывали свое свободолюбие и свои симпатии к идеалу безвластия. В славянофильской идеологии был сильный анархический элемент. Славянофилы не любили государства и власти, они видели зло во всякой власти. Очень русской была у них та идея, что складу души русского народа чужд культ власти и славы, которая достигается государственным могуществом. Из славянофилов наиболее анархистом был К. Аксаков. «Государство, как принцип, — зло», «государство по своей идее — ложь», — писал он. В другом месте он пишет: «Православное дело и совершаться должно нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека, путь свободного убеждения, тот путь, который открыл нам Божественный Спаситель и которым шли Его Апостолы». Хомяков говорит, что Запад не понимает несовместимости государства и христианства. Он, в сущности, не признавал возможности существования христианского государства. У него, как и вообще у славянофилов, совсем не было религиозного обоснования самодержавной монархии, не было мистики самодержавия. Государственная власть есть зло и грязь. Народу нужна лишь свобода духа, свобода думы, совести, слова. Славянофилы решительно противопоставляют земство, общество государству. Русское самодержавие, особенно самодержавие Николая I, было абсолютизмом и империализмом, которых славянофилы не хотели, было чудовищным развитием всесильной бюрократии, которую славянофилы терпеть не могли».

«Всегда было противоположение «мы» – интеллигенция, общество, народ, освободительное движение и «они» — государство, империя, власть. Такого резкого противоположения не знала Западная Европа. Русская литература XIX в. терпеть не могла империи, в ней силен был обличительный элемент».

«Когда во вторую половину XIX в. у нас окончательно сформировалась левая интеллигенция, то она приобрела характер, схожий с монашеским орденом. Тут сказалась глубинная православная основа русской души: уход из мира, во зле лежащего, аскеза, способность к жертве и перенесение мученичества. Она защищала себя нетерпимостью и резким разграничением себя с остальным миром. Психологически она — наследие раскола. Только потому она могла выжить при преследованиях. Она жила весь XIX в. в резком конфликте с империей, с государственной властью. В этом конфликте права была интеллигенция. То был диалектический момент в судьбе России. Вынашивалась русская идея, которой империя, в своей воле к могуществу и насилию, изменяла».

«Если брать православие не в его официальной, казенной, извращенной форме, то в нем больше свободы, больше чувства братства людей, больше доброты, больше истинного смирения, меньше властолюбия, чем в христианстве западном. За внешним иерархическим строем русские в последней глубине всегда были антииерархичны, почти анархичны».

«Русские революционеры, анархисты и социалисты, были бессознательными хилиастами, они ждали тысячелетнего царства. Для русского сознания XIX в. характерно, что русские безрелигиозные направления — социализм, народничество, анархизм, нигилизм и самый наш атеизм — имели религиозную тему и переживались с религиозным пафосом».

«Анархизм нужно оценивать как русское отвержение соблазна царства этого мира. В этом сходятся К. Аксаков и Бакунин. Религиозный анархизм Льва Толстого есть самая последовательная и радикальная форма анархизма, т. е. отрицание начала власти и насилия. Совершенно ошибочно считать более радикальным тот анархизм, который требует насилия для своего осуществления. Религиозный анархизм у Достоевского носит особый характер и имеет иное обоснование, чем у Л. Толстого, и идет в большую глубину, для него проблема свободы духа имеет центральное значение, которого она не имеет у Л. Толстого. Настоящее религиозное и метафизическое обоснование анархизма дано в «Легенде о Великом Инквизиторе». Теократия Достоевского противоположна «буржуазной» цивилизации, противоположна всякому государству, в ней обличается неправда внешнего закона (очень русский мотив, который был даже у К. Леонтьева), в нее входит русский христианский анархизм и русский христианский социализм (Достоевский прямо говорит о православном социализме)».

«Очень ошибочно отожествлять анархизм с анархией. Анархизм противоположен не порядку, ладу, гармонии, а власти, насилию, царству кесаря. Анархия есть хаос и дисгармония, т. е. уродство. Анархизм есть идеал свободной, изнутри определяемой гармонии и лада, т. е. победа Царства Божьего над царством кесаря. За насильническим, деспотическим государством обычно скрыта внутренняя анархия и дисгармония. Принципиально, духовно обоснованный анархизм соединим с признанием функционального значения государства, с необходимостью государственных функций, но не соединим с верховенством государства, с его абсолютизацией, с его посягательством на духовную свободу человека, с его волей к могуществу. Толстой справедливо считал, что преступление было условием жизни государства, как она слагалась в истории».

Больше о Русской идее вы можете найти в одноименном сборнике текстов выдающихся русских мыслителей по истории и культуре России: Иларион Киевский, Чаадаев, Пушкин, Хомяков, Киреевский, Белинский, Тютчев, Гоголь, К. Аксаков, Герцен, Достоевский, Леонтьев, Кареев, В. Соловьев, Лавров, Вяч. Иванов, Ев. Трубецкой, Розанов, Бердяев, Карсавин, Франк, Зеньковский, Булгаков, Зайцев, Федотов, Лосев, И. Ильин.