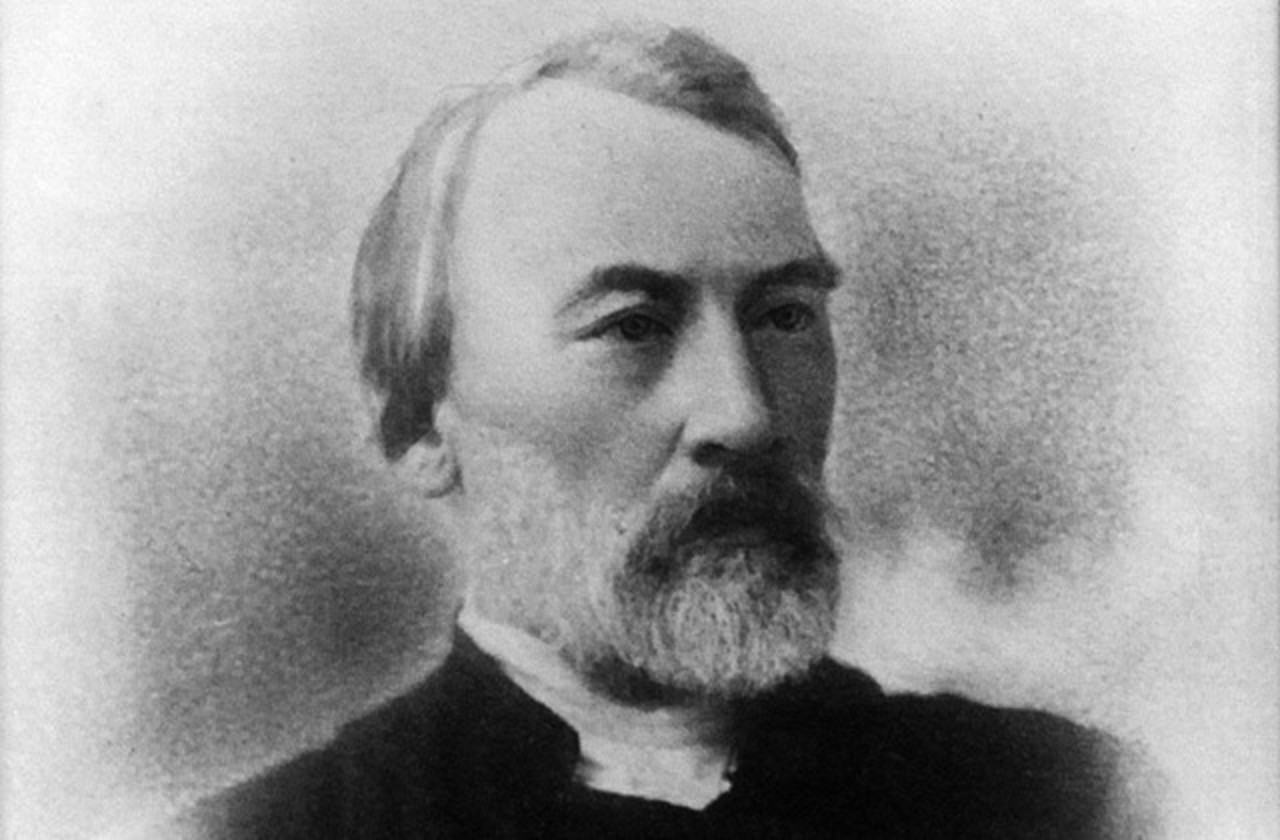

Наш цикл «Рынок и монастырь», посвященный политэкономическому расширению синергийной антропологии (СА), рассматривает в свете СА экономическое измерение монашества и рыночную экономику. Первый и второй выпуски на базе текстов Дэвида Гребера заложили основания этого рассмотрения; третий и четвертый на базе текстов Антанаса Мацейны, пятый, шестой и седьмой на базе текстов Джона Рёскина были посвящены аналитике рыночной экономики в духе СА. И, наконец, мы подошли к экономическому измерению монашества. Перейти от рынка к монастырю нам помогут тексты Константина Леонтьева.

Фигура Леонтьева, вероятно, покажется здесь максимально неуместной: Гребер, Мацейна и Рёскин — левые мыслители, социалисты, а Леонтьев — полная их противоположность. Он — открытый, ярый ультрареакционер, апологет деспотии, охранительства, насилия, классового общества, сословного неравенства. Все, что может быть охарактеризовано как «христианский социализм», вызывало у Леонтьева презрение, отвращение.

Вторая причина неуместности текстов Леонтьева в нашем цикле: СА — богословско-философский дискурс, ориентированный на деэссенциализацию, антропологизацию. Кажется, что дискурс Леонтьева сюда совершенно не укладывается: леонтьевская теория цивилизаций-организмов полностью эссенциальна. Органицизм — эссенциалистский, антиантропологический дискурс: цивилизация мыслится как сущность по своей внутренней закономерности зарождающаяся, развивающаяся, гниющая и умирающая. Здесь не может идти речи ни о какой антропологичности и энергийностиi.

Наконец, чтобы осуществить политэкономическое расширение СА, мы произвели модуляцию марксизма в «антропологию надчеловеческих структур». Но цивилизационный подход, исповедуемый Леонтьевым (как и вообще вся реакционная мысль Леонтьева), явно несовместим с формационным подходом марксизма. Дальнейшее изложение покажет, почему, несмотря на эти три причины кажущейся несовместимости философии Леонтьева с нашим циклом (реакционерство, органицизм, цивилизационный подход), она на деле прекрасно в него укладываетсяii.

Объективная социология и формационный подход в философии Леонтьева

Леонтьев — социолог, он рассматривает взаимодействие социальных групп, социальные структуры, «реальные силы общества». Общество всегда дифференцировано теми или иными силами; общество есть продукт антагонизма социальных сил, общество есть совокупность тех или иных группировок социальных сил, разных типов их соподчинения.

Для Леонтьева характерен пафос социологизма, объективного рассмотрения социальных сил и их конфигураций. Тут уже сразу, на входе — не «органицизм» и не «романтика реакции» отнюдь. Понимание социальных процессов как антагонизма, как борьбы социальных сил, как ряда противоречий, истории как процесса, движимого противоречиями, — это уже очень близко к марксизму. Знаменитый леонтьевский «реализм», даже цинизм связан именно с пафосом понимания реальных сил общества: что мне за дело до свободы, счастья и прочих идеалов в научном исследовании обществ, государств? «Социальное разнообразие и сложность объективны, чувства (счастье и страдание) — нет, ибо как их подсчитать?» — риторически спрашивает Леонтьев. Но эта объективная, реалистическая социология легко переводима в то, что мы называем антропологией надчеловеческих структур. Социальная машина есть машина, произведенная людьми, и машина, производящая людей; человек есть и механик, и винтик, и продукт социальной машины. Социальные процессы коренятся в активности людей, эта активность порождает социальные структуры, которые правят людьми и производят людей. Социальные реалии, по Леонтьеву, не предзаданы как сущности, а являются произведениями человеческой активности, что мы еще разберем конкретнее ниже в разговоре о национализме.

Но и «цивилизации» оказываются не просто «организмами», независимо друг от друга рождающимися, расцветающими и умирающими. «Цивилизация» по Леонтьеву объективно-социологически есть именно тип социальной структуры. Притом он видит историю как ряд цивилизаций, идущих от менее сложных к более сложным. Но история социальных структур, идущая от менее сложных к более сложным, есть ведь просто-напросто история формаций, а не цивилизаций. «Цивилизации» Леонтьева («египетская», «античная», «романо-германская» и пр.) — это просто марксистские формации, псевдонимы способов производства (ср. у Маркса: «античный способ производства», «азиатский способ производства», «германский способ производства»; формации у Маркса первично носили «цивилизационные» именования).

«Идея культуры» есть ее социальная форма, структура («эйдос»), то есть свойственный ей тип конфигурации классовых сил. И это чисто марксистская идея: структура классов есть «идея» (форма, структура, «базис») социума, тождественная духовному производству этого общества и его политической форме («надстройка»). Тут-то и оказывается, что Леонтьев — не эссенциалист: вечной истины нет, есть конкретная раскладка социальных сил, истина момента. В этом «охранительство» Леонтьева: пока идет «развитие», прогрессисты правы, охранители — нет. Когда оно заканчивается — наоборот. Тут не «охранительство» важно, а вот это чисто марксистское понимание истины: истина конкретна — для каждого момента, для каждой конкретной раскладки социальных сил надо каждый раз заново переопределять истину.

И тут переходим к материалистическому пафосу, пафосу жестокого реализма Леонтьева (откуда его апология деспотизма, насилия, неравенства). Леонтьев считает себя (православного христианина) более материалистом, чем материалисты. «Гармония природы» (образец для материалистов) есть гармония борьбы и страдания; материалисты (либералы, социалисты) верят в какую-то благую цель, в какое-то разумное направление истории, что совсем не материалистично, считает православный реакционер Леонтьев. Они еще во что-то верят и, следовательно, по Леонтьеву, закрывают себе путь к подлинно материалистическому пониманию истории (а православное христианство открывает такой путь — «православное христианство» тут конечно псевдоним леонтьевского мышления, взаимоотношения коего с православием совсем не однозначны). Леонтьев постулирует движение истории от более простых форм к более сложным, но это движение не есть «прогресс добра»:

«Кто графически изобразил историю земного прогресса?

Кто скажет с реальной точностью, как вернее изобразить его: как прямую лестницу, наверху которой приготовлены всем равные или приблизительно равные награды, так что и зависть станет невозможна… Или в виде широких, все больше и больше расширяющихся кругов, неизбежно перевитых и душистыми цветами, и ядовитыми, нестерпимыми терниями?..

Сообразно с реальными фактами, с примерами самой природы, вне человека стоящей, с явлениями современной и прошедшей истории, с психологией нашей, которая требует попеременно отдыха и борьбы, которая жаждет разнообразия и перемены, – надо думать, что бесконечные круги более похожи на историю земного прогресса, чем чертеж прямого утилитарного восхождения посредством реальных наук, обращенных на службу равенству людей и братству народов; не сердечному и теплому братству внезапного, личного, живого чувства, а братству юридическому, насильственному, предупредительному и всегосударственному».

Тут Леонтьев смыкается с другими русскими религиозными мыслителями: история есть прогресс не только добра, но и зла. Как и говорится в Писании: история есть путь не только ко Второму Славному Пришествию Христа, но и к Антихристу. В общем, тут находим то, что мы когда-то назвали принципом эсхатологической суперпозиции. История не есть «прогресс», но тем не отменяется понимание истории как процесса, движения, изменения со своей имманентной логикой. История есть некое направленное в будущее усложнение.

И тут важны не эмоциональные, этические оценки, а сам принцип: Леонтьев на деле сторонник объективной социологии, объективного понимания движения социальных сил и видит историю как движение социальных форм от более простых к более сложным. При этом «шаг» этого движения представляет собой зарождение-цветение-гибель данной «цивилизации», то есть зарождение, расцвет и гибель данного способа производства.

Полемика Леонтьева с национализмом

В этой связи чрезвычайно важно понять истинную природу «реакционерства», «консерватизма» Леонтьева, а именно усвоить тот факт, что он — не русский националист, не панславист, не антизападникiii.

Напротив, он писал, что «романо-германская цивилизация» — самая развитая, самая духовно богатая. Он не ее ненавидит, ненавидит он ее смерть в «либерально-эгалитарном процессе». К слову по Леонтьеву, именно потому что западная цивилизация самая сложная, самая духовно богатая, понадобились такие сложные и мощные орудия ее разрушения, как революции, коммунизм, анархизм (в смысле: мощное тело дает мощные конвульсии).

Леонтьев — не антизападник, а антикапиталист, антилиберал. Это крайне важный момент: враг для него не «Запад», а «капитализм», «буржуазное общество». Тут не «цивилизационный», а «формационный» подход. Что это может лучше проиллюстрировать, чем не одна из главных тем его творчества — борьба с национализмом, с русским, панславистским национализмом, с «племенной политикой»? Национализм по Леонтьеву есть псевдоконсерватизм, псевдоохранительство; на деле национализм есть крайне эффективная форма насаждения либерализма/капитализма, модерной культуры («национальная политика как орудие всемирной революции»).

Нация (племя, этнос, раса) есть реалия географическая, физиологическая, языковая, то есть природная, предзаданная реалия. В противоположность нации такие реалии, как государство, религия, экономическое, политическое, социальное устройство, культура, бытовые особенности (все то, что Леонтьев называет «эстетикой жизни», — тут очевидные параллели с эстетикой Рёскина, которой мы занимались раннееiv) — суть реалии духовные, произведения духа. Они антиприродны. И здесь сразу отметим: в терминах СА нация, по Леонтьеву, есть эссенциальное понятие. А произведение духа есть понятие энергийное, нечто, что производится активностью духа (человека, понятого энергийно), а не предзаданно природой или другими эссенциальными началами.

Нация есть материальная реалия, а значит, национализм есть форма материализма (как будто противоречие с предыдущей главкой? можно было бы сказать: «материализм» здесь — в вульгарном, механистическом смысле, а «материализм» предыдущей главки — диалектический, марксистский; с другой стороны леонтьевская объективная социология сама носит материалистический характер; было интересным расплести этот узел, но это не наша задача здесь). Материализм же есть философия либерализма. Либерализм все сводит к материи, к миру сему, например — к нации. Нация — не идея, не дух, не ценность, а географически-физиологически-языковая данность, а значит, сводить все к ней означает свести все к материи, косности, уничтожить дух, идею, ценность.

Конечно, «культура», «цивилизация», та или иная социальная форма, то или иное произведение духа, тот или иной способ производства зарождаются и функционируют не в пустоте. Они «состоят» из людей, они затребуют для своего формирования этнографическую материю. Нация с одной стороны есть порождение географии и биологии, с другой (и важнейшей) есть эффект, продукт духовных образований (экономики, социальных структур, государства, религии и пр.). «Египетская», «античная», «китайская», «западная» и пр. цивилизации — это именно ряд специфических духовных форм, которые в момент своего зарождения использовали какой-то этнографический материал и по мере своего развития побочным эффектом дали великие нации. Здесь — стык формационного и цивилизационного подходов: «азиатский способ производства» суть конкретные цивилизационные формы Древнего Востока, «рабовладельческий способ производства» есть конкретная цивилизационная форма Античности, «феодальный способ производства» это конкретная цивилизационная форма Средневековья и пр.

И вся суть дела в том, что капиталистический способ производства — это конкретная цивилизационная форма модерной цивилизации, для коей характерен материализм, в частности сведение духовной цивилизационной жизни к этнической материи, к национализму.

У «нации» есть «ценности». Но как раз в эти ценности не входит «нация», а входят вполне конкретные ценности конкретной политической организации, социальной структуры, экономической формации, религии, культуры. И свести все это к «нации» (географии, физиологии, языку) означает уничтожить все эти ценности. Поэтому национализм не приводит к культурному творчеству, а приводит народы к общей канве буржуазной цивилизации, уничтожая подлинное (духовное, сверхнациональное) своеобразие народов.

Скажем, еврейство, казалось бы, предполагает именно ценность нации, и это так, но с той поправкой, что еврейство создано и сводится не к самой по себе еврейской нации, а к религии Торы, и без нее нет никакого еврейства. Следовательно, свести еврейство к нации означает убить суть еврейства. И так с каждой нацией — носительницей великой цивилизации. Этнографический материализм, данности ничего не значат; ценны те собственно ценности, формы, которые своим носителем/материей имеют тот или иной этнографический материал, но, конечно, не материал сам по себе. «Смыслы» не от материи, хоть они и осмысляют материю; ценности не от материи, хоть они эту материю и делают ценной (материя тут везде — этнографический, географический и т. п. материал и среда). Или говоря «материалистически»: жизнь разных социальных сил складывается в разные движущиеся конфигурации («смыслы», «формы», «эйдосы»), то есть таковая жизнь не есть разворачивание предзаданных сущностей вроде нации (т. е. в таком случае получаем материализм диалектический, а не механистический).

«Национальность» по Леонтьеву есть продукт пересечения двух порядков: порядка религиозно-политически-социально-экономически-культурно-бытовых отличий и порядка географически-физиологически-языковых отличий; отличий духовных и отличий природных (заметим, что в первый порядок входят и «базис», и «надстройка» марксизма). Если мы перетягиваем силы в первый, мы усиливаем национальную культуру, национальное своеобразие (но тем самым вообще и не говорим про «нацию»), если во второй — содействуем деградации, разрушению первого. То есть — акцентирует внимание Леонтьев — содействуем росту космополитизма, «либерального всесмешения». Нация — тело, физиология; культура — дух, пневматология. Нация, таким образом, может служить всего лишь материей воплощения идеи, точнее, она есть, в сущности, эффект воплощения идеи (материал — этнографический, эффект — нация). Христианство породило ряд великих наций (византийцев, русских, французов, немцев, англичан и т. д.), но это не входило в планы апостолов, это случайный эффект. Но и все величие византийской, русской, французской, немецкой, английской культур во всем их своеобразии вызвано не гречеством, русскостью, французскостью, немецкостью, английскостью и т. д., не национальным началом, а началом вне- и сверхнациональным. Делать из нации идею означает уничтожить все идеи, чьим носителем выступала некогда нация. Если нация стала ценностью, то это верный признак, что прочие ценности обесценены.

Носитель идеи (смысла, ценности) именно идее служит, хоть и по материальным обстоятельствам оказывается, что он какой-то нации принадлежит и идея в какой-то нации распространилась — и тем обогатила ее своей ценностью. Но ценность нации не от нации, нация не может быть ценностью априори. Культурное своеобразие — это специфическая система религиозных, политических, социальных, экономических, юридических, философских, художественных, бытовых идей и форм. И все это формы духа, а не природной данности. Как писал Лосев в «Истории эстетических учений»:

«В саморазвивающейся исторической идее я вижу ее дух и вижу ее тело, производственные отношения. Покамест дух не проявился и не выявился в своем собственном специфическом теле, до тех пор я не знаю никакого духа. Тело осуществляет, реализует, впервые делает существующим внутренний дух, впервые его выражает бытийственно. Сознание только тогда есть осознание, когда оно действительно есть, т. е. когда оно определяется бытием. Это диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа и есть последняя, известная мне реальность. Экономика делает специальную идею выразительно-сущей. Дух, который не создает своей специфической экономики, есть или не родившийся, или умирающий дух».

Когда говорят «национальные ценности», имеют в виду не «ценность нации», а какие-то духовные реалии (религия, уклад, экономика, политика и пр.; «духовные» в смысле — не сводимые к своим материалу и среде). Православие — наднационально и вообще неотмирно, материально оно создание евреев, греков, сирийцев, коптов и пр.; и тем не менее оно стержень русской культуры/нации. Но, как только вы цените в этом «русскость», вы теряете православие и остаетесь ни с чем — и без православия, и без «русскости», которая свою культуру создала на православии. Каждая идея рождает и свои особые экономический уклад, политическую систему, быт; идея без своей экономики, политики, социальной формы — ничто, она просто не воплощена. Политический национализм вреден для «культурного национализма»; а «культурный национализм», вообще говоря, — оксюморон.

Либерализм в политике, капитализм в экономике, национализм в идеологии — все это аспекты «всеразрушения», которого так боится Леонтьев. Поддерживая один (национализм) вы поддерживаете и два других (либерализм и капитализм). Вот чего не понимают (как правило) националисты; вот что прояснил Леонтьев с редкой силой и ясностью.

Национализм есть уничтожение местных и региональных различий, уничтожение цеховых, корпоративных, сословных различий, уничтожение наднациональных связей. Он есть уравнивание, нивелирование всех под одно физиолого-языковое лекало и подчинение (национальному) государству.

Так леонтьевский «византинизм» направлен против русского, болгарского, сербского и пр. национализмов. «Византинизм» есть конкретная религиозная форма (православие во всех деталях своего своеобразного догматического, канонического, литургического строения) плюс конкретная политическая форма (самодержавие). Тут просто нет отсылок к чему-либо национальному: вот формула духовного, цивилизационного своеобразия русских, греков, сербов, болгар и пр. Национализм же — идея сербского, греческого и пр. государств, благополучия и величия сербского, греческого и пр. этносов — есть уничтожение их своеобразной цивилизации в пользу модерной, либеральной формы национального государства и национальной идеи, где все народы суть «нации», должные обзавестись своими «национальными государствами». Но в «нации» и «национальном государстве» нет никакой особой религии (кроме религии материализма) и никакой особой политической формы (кроме либерализма). И так все народы, становясь «нациями», становится одинаковыми, теряют себя в сообществе таких же национальных государств.

Национализм есть контрабанда либерализма под видом патриотизма и консерватизма. «Русскость» или «сербскость», если они суть чего-то существующего, конкретного, своеобразного, если у них есть какая-то конкретная религия (например, православие), конкретная политическая форма (например, самодержавие), конкретный социально-экономический уклад (например, община), — то, что можно любить, то, во что можно верить, то, за что можно бороться. Но нельзя любить, верить и бороться, если «русскость» или «сербскость» — это бессодержательное, никакое, пустое географически-физиологически-языковое единство. Это означает, что можно быть верным религии, политической идее, социально-экономическому укладу, но нельзя быть верным нации. Или, точнее, верность нации означает верность либерально-материалистической идее, модерной, буржуазной культуре, и это по определению так, несмотря на все возможное антизападничество национализма.

Национализм, казалось бы, конкретен, но лишь на первый взгляд. Леонтьев пишет: что можно любить в племени самом по себе, без его идей, верований, социально-экономических форм? Кровь? Но кровь у всех уже не чиста, великие нации часто смешанной крови. А, главное, кровь — бездуховный признак. Язык? Но что такое язык без своих особых идей и чувств, сам по себе? Национализм есть та же самая «всепошлость», «всеуравнение», идея «антигосударственная» и «антирелигиозная», антидуховная, материалистическая, что и либерализм.

Национализм есть частный вид либерального космополитизма. Индивидуализм в личной этике, капитализм в экономике, либерализм в политике, национализм в идеологии и международных отношениях — все это один ряд идей.

Итак, есть византинизм как совокупность конкретных идей, духовных форм — вот ему и надо быть верным с т.з. Леонтьева. «Славизм», русский и всякий другой национализм есть враг византинизма. «Племенная политика» есть плоть без духа, тело без души; подлинно национальная политика России — не «славянская», а «православная». Нация — не идея, нужна же идея, духовная форма, ценности.

Нам тут, конечно, интересен не «византинизм», а леонтьевская деконструкция национализма.

Переходя на язык СА: Леонтьев говорит об исторических, социальных процессах в дискурсе энергий, а не сущностей. Нет предзаданных сущностей (вроде «нации»), а есть разные, непредзаданные духовно-экономические формы, кои рождаются антропологической («духовной») активностью и распадаются с прекращением таковой активности. История есть постоянно меняющаяся конфигурация разных сил; и в центре здесь оказывается — монастырь.

От капитализма к монашескому социализму

Индивидуализм есть разрушение социальных связей и предстояние каждого, ставшего одиноким, индивида перед государством. Пыль индивидов перед чудовищем бездуховного государства (забавно, что так пишет «государственник» Леонтьев). Капитализм — атомизация и разрыв всех связей, кроме денежных, сопровождаемая невиданным усилением государства.

Интересно, что Леонтьев — экологист: капитализм губит как природу, так и общество, капитализм есть власть мертвой машины над жизнью. Нужно экологическое отношение к природе и экологическое (органическое, а не либеральное) общество. Капитализм есть «омерзительный атомизм», притом атомизация, дошедшая до конца, приводит к абсолютному деспотизму государства. И это чисто марксистская мысль: Рынок и Государство — двуединое чудовище, индивидуализм и этатизм — две стороны одной монеты (так, часто утверждают, что «государство» как таковое — вообще модерное понятие, т. е. понятие эпохи капитализма, наций, господства буржуазии и т. п.).

Леонтьев критикует буржуазную цивилизацию скоростей и сверхбыстрых обменов, всеобщего нивелирования, скуки, тоски, пресыщения, экзистенциального и эстетического опустошения, роста суицидов и неврозов (здесь Леонтьев предвосхищает психологическую критику буржуазных обществ вроде фроммовской).

Леонтьев критикует миф, до сих пор популярный, что, дескать, спасение в индивидуальности, смелости мысли. Но смелой мысли не будет без соответствующей социальной почвы, сам социум вытравляет индивидуальность (капиталистическая стандартизация, нивелирующее воздействие капитализма). Не бывает разнообразия индивидуальности лиц без разнообразия индивидуальности социальных групп. Не бывает сознания без бытия, надстройки без базиса (пафос объективной социологии толкает реакционера и охранителя Леонтьева в объятья марксизма). Капитализм «свободно» и «индивидуально» сжирает своеобразие лица. Как национализм есть способ нивелировать своеобразие народов, так индивидуализм есть способ нивелировать своеобразие людей. Все народы становятся неотличимыми друг от друга нациями, все люди становится неотличимыми друг от друга индивидами.

Горячка свободного рынка уничтожает природу, общество, культуру, психику, индивидуальность. Рабство есть и сейчас — рабство труда капиталу, но в отличие от феодализма есть «свобода» капитала, свобода обмена, разрушающая общество и культуру, тогда как феодализм создавал своеобразные социальные формы и своеобразные культуры.

И тут мы снова возвращаемся к «охранительтсву» Леонтьева: откуда оно, только ли из людоедского, садистского реакционерства, извращенной любви к неравенству, деспотии и насилию? Нет, Леонтьев ищет способ противодействия свободе капитала. «Спасительный элемент» от буржуазного разложения в России, считает Леонтьев, — «коммунистическое общинное рабство прикрепления крестьян к земле и общине». «Коммунистическая» крестьянская община (тут Леонтьев смыкается с народническим социализмом) — вот та своеобразная экономическая форма в России, которую можно противопоставить капитализму. Русская крестьянская община — соединение «коммунизма» с самодержавием, и это есть основа русского своеобразия. И тут Леонтьев уже не очень реакционер: этот «коммунизм» нужно защищать против обогащения помещиков и капиталистов. «Свободное» обогащение господ есть путь обуржуазивания; дворянин должен быть дворянином, а не владельцем земли, обращаемой в капитал, служащей источником ренты и пр. В общем, чем меньше свободного рынка, тем лучше.

Принудительно-общинная и сословно-«социалистическая» идея Леонтьева, по сути, сводится к запрету свободного рынка. Дворянская и крестьянская земля должна быть государственной собственностью, при государственном закрепощении народа и власти дворянства как наследственного чиновничества, притом всем доступен вход в него, а рабочий класс обеспечен материально (интересно, что и Рёскин тоже прожектировал сделать английскую аристократию наследственной бюрократией). «Охранительство» Леонтьева, несмотря на весь его эстетский садизм, в истоке есть охранение культуры и человечности против нивелирующей всех и все свободы капитала, которое всю реальность хочет переварить в тотальности купли-продажи. Так современные левые защищают от «прогресса» какие-нибудь индейские общины с их традиционным укладом. Надо остановить, «заморозить» именно движение капитала, разрушающего общину, сословия, сложившуюся жизнь в ее своеобразных формах.

Это, конечно, все в лучшем случае «народнические» иллюзии, в худшем — обычное охранительство пережитков феодализма перед лавиной капиталистического развития. У Леонтьева есть и нечто другое. Общество слагается борьбой реальных социальных сил. Сейчас усилился капитал, закономерно как антитезис на это усиление приходит революция труда, которая запретит свободу капитала. Тут уже не «заморозка» пережитков феодализма: история идет против капитализма и либерализма, пишет Леонтьев. Он — не пессимист, как его часто рисуют (и как он сам себя понимал); занимаясь своей объективной социологией, он, как и марксисты, считает, что капитализм пробуждает своего могильщика. Свобода капитала, достигши предела, перепадает в свою противоположность, вполне по марксистской диалектике. Это уже не ретроутопия, не романтика реакции.

Интересно, что Леонтьев прежде всего социолог, исследователь законов социальных процессов, а не эстетствующий критик или морализующий проповедник. Упрощая, скажем, что Леонтьев «внутри» современной эпохи предлагает «заморозить» Россию, дабы спасти ее от буржуазного разложения вплоть до преодоления капитализма в следующей эпохе посткапитализма, когда капитализм по своей внутренней логике переродится в социализм (вспомним, что и для самого Маркса вопрос русской общины был отнюдь не тривиальным). Таким же образом находим у Леонтьева два образа социализма: монструозного социализма как предела всей мерзости буржуазной цивилизации (этот образ соответствует «грубому коммунизму» по Марксу) и того социализма, что будет после разрушения, социализма как посткапитализма (этот образ соответствует подлинному социализму по Марксу).

Так, у Леонтьева можно найти две модели подлинно своеобразных славянских цивилизаций, прошлую несостоявшуюся и возможную будущую. Говоря о гуситском движении, он пишет, что, если бы это движение не было бы раздавлено, то «могло бы выработаться нечто крайне своеобразное и, пожалуй, славянское, уже по тому одному славянское, что такое оригинальное сочетание и примирение социализма [«коммунизма таборитов»] с византинизмом и феодальностью не было ни у кого видно дотоле». А вот формула возможной будущей российской цивилизации: китайская государственность плюс индийский мистицизм плюс европейский социализм. И та, и другая модель сводится к сочетанию религиозности, нелиберального государства и социалистической экономики.

Консерваторы и социалисты сходны в критике либерализма/капитализма. Но если первые ставят на ретроутопию, то вторые — на футуротопию. Леонтьев возмущенно пишет, что весь «прогресс», «разум» и пр. служат только буржуа, притом буржуазию ненавидят и аристократия/духовенство (социальная база консерваторов), и рабочие/крестьяне (социальная база социалистов). Леонтьев — редкий пример консерватора, который мыслил столь последовательно, столь ясно, столь смело, что смог перейти от первой позиции ко второй. Консерватизм, традиционализм и пр. — истерическая версия контркапитализма, помешанная на «культурных войнах», на разных символических вещах. Здесь пропускают экономический аспект проблемы и поэтому бьют мимо цели. Леонтьев — тоже, конечно, про культуру и символику («эстетику»), но он настолько последователен, что может ухватить экономический аспект и понять посткапитализм как результат внутреннего изживания самого же капитализма как экономическую проблему. В то же время он не потерял эстетический, символический, культурный («экзистенциальный») уровень этой проблемы, и поэтому стоит выше не только консерватизма, но и вульгарного «экономического материализма».

Коль скоро суть модерна — капитализм, то настоящий «традиционализм» должен быть контркапитализмом, то есть понимать, что социализм преодолевает модерн. Леонтьев — один из немногих консерваторов, кто понимал это.

Леонтьев чеканит формулу: капитализм есть увеличение юридического равенства для увеличения экономического неравенства. Это неравенство вызывает восстание экономически угнетенных слоев, которые ликвидирует свободу капитала и собственности. И вот здесь в теме пролетарской революции возникает тема монастыря.

Социальная структура в буржуазном обществе обеспечивается свободой рынка: неравенство, социальное членение, стратификация держатся экономическим неравенством; все социальные связи в капитализме суть связи денежные. И поэтому капитализм сущностно материалистичен: материализм есть идеология того общества, где нет других связей, кроме материальных (денежных). Поэтому религия, сословия и все многообразие человеческой жизни должны быть уничтожены, приведены к материи, разрушены до атомов (индивидов в пустоте рынка). Но коль скоро пролетарская революция уничтожает капитализм, то новое, социалистическое общество будет структурироваться, стратифицироваться, члениться каким-то иным способом, чем буржуазное. То есть, на языке Леонтьева, социализм породит «новое рабство» и «новый мистицизм». «Новое рабство» на эстетствующе-садистическом языке Леонтьева означает просто-напросто социальную структуру, не рыночными средствами созданную. Но раз рынка нет, то и нет материализма. «Свобода рынка» дает материализм, а «новое рабство» дает «новый мистицизм». И понятие, в котором сходятся и «новое рабство», и «новый мистицизм», у Леонтьева — «монахи», «монастырь».

Антикапиталистическая, коммунистическая социально-экономическая форма есть община — крестьянская и монашеская община. Леонтьев приводит в пример Афонскую монашескую республику. «Либерально-эгалитарный» процесс перепадает в свою противоположность: доведенная до предела логика либерализма приводит к его отрицанию. Либерализм есть подвижность капитала, следовательно, «архилиберальные коммунисты», воюя с капиталом, не понимая того, ведут либерализм к смерти, пишет Леонтьев. Социализм, понятый, как следует, есть новый феодализм, продолжает реакционер-революционер Леонтьев. Новый феодализм — не в смысле простого повторения, а в смысле нового общества социального разнообразия без свободы рынка, и Леонтьев приводит пример такого посткапитализма: это будет нечто похожее на то, как раньше села приписывали к монастырям.

Леонтьев считает «социалистический феодализм» неизбежным, к нему объективно идет исторический процесс, к нему ведут социальные процессы капитализма с его рабочим вопросом. На смену «западной цивилизации» придет та, которая решит социальный вопрос не по-буржуазному (вопрос этот — и в этом все дело — и не может быть решен буржуазно).

Как рабочий, социальный вопрос может быть разрешен? Леонтьев отвечает: в форме республик типа мирских монастырей; частная собственность будет уничтожена, а земля и средства производства будут распределены между такими республиками.

Леонтьев в своей теории социалистического феодализма часто приводит в пример Афон: это аристократическая республика, где вместо аристократии — корпорации (то есть монастыри). Не все население правит, как якобы происходит в либеральных демократиях, а совокупность организованных коллективов (этакая власть советов депутатов от организованных коллективов), то есть правление принадлежит представителям реальных социальных тел, а не всей абстрактной совокупности абстрактных индивидов — абстрактных, ибо не они общество слагают, слагают его коллективы, социальные силы.

Упоминания монашеского социализма разбросаны повсюду в текстах Леонтьева: вот он считает, что России нужно экономическое своеобразие, антиевропейское, антикапиталистическое, и он упоминает «государственный социализм», «общину», но по «цензурным соображениям не может развить эти идеи». И добавляет: монастыри — образцы реального, а не рационалистического, утопического социализма — вот «наш» экономический идеал. Каждая идея, если она жива, воплощается, приобретает свою политико-экономическую плоть: и для православия, для «византийской цивилизации», экономически такое воплощение есть монастырь. Самый кровавый насильственный и беззаконный переворот с цареубийством и пр., пишет Леонтьев, может служить культурной задаче, то есть цветению своеобразия данной цивилизации. Самые мирные реформы могут служить победе буржуазности: дело тут, как видите, совсем не в охранительстве, не в реакционности.

Проблема — в преодолении капитализма, пусть и путем «кровавого насильственного беззаконного переворота с цареубийством» (Леонтьев — «реалист», т. е. и реалист, и циник, он видит, что история полна насилием, его не пугает насилие самодержавия, как и насилие революции, вопрос для него вообще в другом). Политика, чеканит Леонтьев, не есть идиллия, как воображают дельцы, думающие, что мир создан для процветания их торговли и капиталов. Леонтьев дает хороший методологический совет: необходимо всегда иметь ввиду самый крайний идеал, который существует в обществе, ибо он знаменует тренд развития. Необходимо помнить, что «нововодители» (носители крайних идеалов) рано или поздно всегда торжествуют, хотя и не совсем в том смысле, которого они сознательно искали («архилиберальные коммунисты» придут к «новому рабству» и «новому мистицизму»).

Интересно, что даже когда Леонтьев ругает анархистов и коммунистов (а делает это он часто), он их все равно сравнивает с монахами. Идеал прудонистов есть сеть скитов, где отец командует послушниками — женой и детьми; коммунизм есть огромная киновия свального греха (вообще, часто сравнивали идиоритмию с анархизмом, а киновию с коммунизмом). Но так или иначе, основная мысль Леонтьева в том, что коммунисты, победив свободу рынка, придут к новой нерыночной (а значит, духовной, не на деньгах основанной) дисциплине. Социализм в своем антилиберализме нуждается в «охранительных» учреждениях, в новом инструментарии «страха», «дисциплины», «покорности», «привычки к повиновению».

Если отказаться от этого людоедского языка (в котором, впрочем, угадывается сталинизмv), отказаться от эстетствующего садизма Леонтьева, то все дело здесь в новых нерыночных формах социума, где социальная структура будет задаваться не деньгами, а духом. «Социалисты везде ваш умеренный либерализм презирают… И они правы в своем презрении»: после победы социализма «народы, удачно экономическую жизнь свою пересоздавшие, но ничем на земле все-таки неудовлетворимые, воспылают тогда новым жаром к мистическим учениям».

Социализм будет подлинным постсекулярным поворотом: монастырь экономически есть социализм и, само собой разумеется, он есть в первую очередь что-то такое, что можно передать словами «максимум мистицизма, максимум религии». Монастырь есть место тождества социализма и религии. Как ни странно, именно реакционер Леонтьев понимал то, что не понимают многие и сейчас: подлинное преодоление модерна, либерализма, атеизма, материализма, подлинные постмодерное мышление и постсекулярный поворот станут возможны только с преодолением капитализма, только с достижением посткапитализма, только с созиданием нового социально-экономического базиса.

Притом монастырский социализм не «тоталитарен». Леонтьев выделяет множество форм социального устроения внутри монашества, чьими полюсами являются киновия и отшельничество, притом киновия есть как бы материальная база монашества, а отшельничество — его духовное порождающее ядро. Между ними же существуют разные формы, различающиеся по степени строгости, аскетизма, свободы, индивидуализма, коллективизма. Есть общежительные монастыри, не такие строгие в общности собственности, как киновии, есть мини-общины, есть формы единоличной жизни при монастыре или независимо от него и т. д. Леонтьев пишет:

«Киновии; общежительные монастыри, где все общее, где все равны. […] Коммунизм — экономическое понятие. Коммунистами можно назвать и монахов общежительных монастырей. […] В киновиях все более или менее равны, все подчинены одинаково и безусловно избранному обществом игумену и помощникам его, главным духовникам. Собственности не сохраняет при себе никто. Все отдается в общую кассу; но в случае неудовольствия и твердой решимости оставить монастырь хорошее монастырское начальство выдает обратно непокорному сыну внесенный им вклад. Киновии могут служить прекрасным предметом изучения для самих коммунистов. Изучая киновии, можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как частное проявление общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха. Эта дисциплина, этот страх не материальной природы; это несокрушимая идеальная узда веры, любви и почтения».

Итак, киновия есть коммунизм экономически (материальный, экономический базис социума) и демократия политически (политическая организация социума). Духовно, психологически вся эта конструкция в отсутствии денежной и/или сословной власти требует каких-то духовных «дисциплины» и «страха». Тут опять типичная для Леонтьева эстетика деспотизма, но вскроем истинность этой мысли: действительно, если в социуме нет принудительной власти (самой по себе или в форме «свободного рынка»), как выстраивается порядок («дисциплина», «страх»)? Какими-то чисто духовными средствами, порождаемыми экономическим равенством и политическим самоуправлением.

Смежный вопрос: какова мотивация труда в коммунистических общинах, если там нет принуждения и/или денежной мотивации? Леонтьев пишет:

«В обыкновенное время многолюдная, хорошо управляемая киновия производит на посетителя успокаивающее и скорее даже веселое впечатление. В киновии унынию мало места. Взаимные примеры, обоюдное возбуждение; довольные, спокойные лица; каждый знает свое дело, у всякого свое разумно выбранное назначение. Самый вещественный из трудов облагорожен своим духовным смыслом. […] Итак, если я служу лишь одним телесным или практическим трудом на вещественные нужды киновии, я косвенно служу всей Церкви, которая есть не что иное, как земное, реализированное в общественной жизни Слово Самого Христа. Копая виноградник, я служу Христу; управляя имением, которое дает пшеницу и хлеб насущный братии монастырской, я служу Христу; еду я через моря на острова греческие покупать масло или машину для выделки того же масла дома из наших афонских олив, — переношу я бури и непогоды, торгуюсь с купцами, знакомлюсь поневоле и дружусь с мирскими людьми, волей-неволей иногда живу их жизнью, ем иногда и сплю не по-афонски, говорю иное, чем на Афоне, вижу вещи, которые меня борят и оскорбляют… Во мне теперь как будто и следа аскетизма не осталось… Я в ужасе, я каюсь, я утомлен; но воспоминание о том, что меня послал начальник, избранный братнею, ободряет и утешает меня. Вспоминая о словах игумена и о нуждах братии, я и в шумном городе, где рядом с моей комнатой играет музыка и слышны песни и пьяные крики из дома терпимости, могу, помолясь, успокоиться мыслью, что служу обители, одной из неподвижных звезд, рассеянных по миру Православному и озаряющих его».

Таким образом, Леонтьев выделяет две мотивации в демократически-

Итак, по Леонтьеву, внутренняя динамика капитализма ведет его к перепаду в глобальный социализм монастырского типа. И таким образом наш текст завершил переход от «рынка» к «монастырю» и в следующий раз мы уже будем заниматься монастырем напрямую. А пока завершим тематику, связанную с Леонтьевым.

Свт. Иоанн Златоуст мечтал, чтобы мир стал огромным монастырем — общиной братьев, скрепленных любовью («Я часто молил, чтоб миновалась нужда в монастырях, и настал и в городах такой добрый порядок, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню. […] То именно и извратило всю вселенную, что мы думаем, будто только монашествующим нужна большая строгость жизни, а прочим можно жить беспечно»). Понятно, что монастырь, вопреки тому, как думают многие в наш сексоцентричный век, не обязательно связаа с обетом безбрачия (в приведенной цитате это очевидно): речь именно о монашеском социализме, который Златоуст хотел сделать нормой всего христианского общества. Как мы не раз аргументировали, месторождение церковности как таковой, месторождение Писания и Предания есть первохристианские и монашеские общины, то есть общины общности собственности, то есть общины, где первопринцип христианства — любовь — воплотился социально-экономически, то есть не на словах, а на деле. Об этом, как мы показали, и ведет речь Леонтьев. Но куда тогда деть его реакционерство, его эстетствующий садизм? Вот этим займемся под конец.

Новое Средневековье

Надо различить, во-первых, первохристианский и монашеский социализм как социально-экономический идеал христианства, и, во-вторых, не совпадающее с ним средневековое общество, феодализм. Ведь именно социалистический, новый феодализм пророчит Леонтьев. И, в-третьих, модерное, буржуазное общество. Первохристианский и монашеский социализм — реальный, воплощенный, но все же исключительный идеал христианства, никогда не бывший массовым. Средневековье — массовое христианское общество со всеми его недостатками, чьим базисом была феодальная экономика, находившаяся в неочевидных связях с социалистической экономикой монастырей. Его сменяет буржуазное общество, чьим врагом и был Леонтьев в двух своих ипостасях: как охранителя остатков старого феодализма и провозвестника нового. И вот отношение Леонтьева к феодализму и капитализму нам нужно уточнить.

Философия Леонтьева более всего известна как апология самодержавия, жесткого сословного строя, крепостничества, то есть — абсолютизма. Его «людоедство», эстетствующий садизм, гимны неравенству, деспотии, насилию есть именно апология абсолютизма. И тогда переформулируем нашу задачу: каково отношение абсолютизма к феодализму и капитализму?

И тут все становится гораздо ясней. Абсолютизм — первая стадия капитализма, абсолютизм не феодализм, или, если хотите, абсолютизм — посредствующее звено между феодализмом и капитализмом. Абсолютизм — это уже модерн, «Просвещение», капитализм, система национальных государств, время формирования современной бюрократической машины, время рождения механицизма, материализма, атеизма, время закрепощения русских крестьян (которых начали продавать, как рабов, только в просвещенное новое время) и пр.

Леонтьев, думая, что защищает средневековый идеал от буржуазного, на самом деле защищает первую стадию капитализма от его второй стадии. Отсюда его эстетствующий садизм, который со средневековым идеалом вовсе ничего общего не имеет.

Вообще, эстетствующий садизм, похоже, можно считать характерной чертой защиты абсолютизма в момент его разложения: кроме Леонтьева тут в первую очередь вспоминается де Местр.

Конкретизируем. Леонтьев защищает деспотический, жестко-сословный, насильственный абсолютизм во имя социального, культурного разнообразия, которое смывает «эгалитарно-либеральный процесс». В обществе, где есть такие разные, художественно-своеобычные типы, как дворянин, священник, монах, купец, крестьянин, казак и пр., дух празднует свое торжество, расцвечивается множеством различий. Это торжество духа, по Леонтьеву, куплено ценой деспотии, неравенства, насилия. Но ведь это не описание средневекового общества, это описание раннемодерного общества, раннего капитализма, с его «первоначальным накоплением», государством-Левиафаном, чудовищным колониальным грабежом и подавлением народа.

Средневековое общество совсем не было абсолютистским. Скажем, право на сопротивление властям — тривиальность для него, власть стала священной и неприкасаемой только в абсолютизме. Более того, средневековое общество крайне разнообразно в своей социальной структуре (много разнообразней абсолютистского), но вовсе не деспотично и не централизовано (в сравнении с раннемодерным абсолютизмом — уж точно). Для него характерен плюрализм юрисдикций, наложение разных социально-политических структур. Не централизация, а сеть вертикальных и горизонтальных связей разного типа: власть феодальной иерархии, где верховный феодал — вовсе не абсолютный монарх; но и духовная транснациональная власть; но и экстерриториальная сеть университетов, но и городские коммуны, но и самоуправление крестьянских общин, но и цеха и гильдии, но и монастыри и ордена и много чего еще. Пример: Киевская Русь — содружество разных княжеств под символической властью великого князя, в это содружество входят такие своеобразные формирования, как Новгород и Псков, купечески-боярские республики с президентом-епископом и наемным князем. А есть еще сеть монастырей — мощных духовных, культурных, экономических центров, а еще есть Церковь как общая всем и независимая от князей структура, подчиненная зарубежному центру. И нет крепостного права, нет «нации», есть разные земли и субэтносы и пр.

Средневековье было более цветистым миром чем абсолютизм, но притом менее деспотическим и жестким. В Средневековье не было абсолютизма до такой степени, что там не было государства в нашем понимании. Был плюрализм социальных связей. Широкое самоуправление (общинное, городское, локальное и пр.), цветение внегосударственных социальных форм — вот что отличало средневековое общество. Деспотизм ведь идет от слабости общества; общество в кризисе распадается, нужна внешняя сила, скрепляющая общество. В развитом, внутренне сложном обществе внутренние связи держат сами себя, сильная власть процветает в слабом обществе, сильная власть как раз разрушает внутреннюю сложность, «уравнивает» общество.

Касаясь экономического измерения, процитируем «Поэтику ранневизантийской литературы» Аверинцева:

«По замечанию А. Я. Гуревича, «частная собственность представляет собой вещную форму общественных отношений, тогда как феодальная собственность — межличиая их форма, выражающая существо всех социальных связей средневекового общества… Буржуазная собственность может быть совершенно анонимна, между тем как феодальная собственность имеет всегда свое имя и дает его господину…»

«Социальным содержанием истории раннего Средневековья был в конечном счете переход от рабовладельческого сообщества свободных граждан к феодальной иерархии сеньоров и вассалов. Иначе говоря, это был переход от порядка собственников, оформлявшегося в античную этику государственности, к порядку «держателей», оформлявшемуся в корпоративно–персоналистскую этику личного служения и личной верности».

То есть средневековое общество можно описать таким образом: нет частной собственности, нет рабства, есть персонализм, есть личная и коллективная собственность, социальные отношения мыслятся в горизонте личного общения и ассоциаций людей. Вот цитата из «Истории экономических и социальных учений» Булгакова, экономиста, социолога, философа и богослова:

«Церковь только допускала государство, считая его результатом греха, греховного состояния человека. «“В силу греха один человек властвует над другим, — говорит архиепископ Миланский, — по закону же Божию человек имеет власть над рыбами морскими и птицами небесными”… Папа Григорий VII происхождение власти выводил прямо от дьявола. “Кто не знает, — писал он, — что короли и князья происходят от тех, которые не знают Бога, а в слепой алчности и нестерпимой дерзости стремятся повелевать себе подобными посредством высокомерия, насилия, вероломства, убийства, вообще почти всевозможных преступлений, при содействии дьявола как князя мира сего”…» В этом смысле можно привести и ряд других свидетельств, имеющих общим содержанием то, что государство есть греховное учреждение, возникшее ради греха. Не удивительно, если папы не особенно стеснялись с императорами, а папа Иннокентий IV называл императора Фридриха II драконом, а прочих королей — змеями».

«Известно, как энергично и непримиримо боролась церковь с капиталом, с процентом на капитал, с эксцессами капиталистического накопления и вообще с индивидуальной собственностью, относительно которой средневековые писатели высказывали суждения не менее резкие, нежели социалистические писатели нашего времени».

Если огрубить и пользоваться современными терминами, средневеково-христианский идеал можно передать так: анархизм в политике, социализм в экономике. Анархосоциализм немыслим в рамках модерной (атеистической, материалистической, капиталистической) цивилизации, но вполне органичен для средневеково-христианской.

Со всем этим связан национализм. Ведь национализм, с которым боролся Леонтьев, — детище как раз абсолютизма. Национальное государство, дабы создать национальный рынок (или само будучи эффектом возникновения национального рынка), ломает, уничтожает всю эту сложную средневековую суперсеть разных социальных сетей, борется с любым плюрализмом властей, борется с сословными вольностями, с Церковью, с регионализмом, со множеством субэтносов (через уничтожение которых и рождается «нация»), чтобы создать Левиафана, государство современного типа, чьей первой формой и был абсолютизм. Надо было выровнять, нивелировать всю сложность средневекового общества по нации, всех сделать нацией, уничтожив сложное социальное устроение Средневековья. При капитализме нет другой власти кроме денежной и отражающей ее в политической «надстройке» власти государства: все подводится под власть рынка и государства. Все внерыночные и внегосударственные (например, религиозные), межчеловеческие общности в лучшем случае вытеснены, если просто не уничтожены. Средневековое общество же не знало ни «свободы рынка», ни «суверенитета». Дело поэтому не в сословиях, неравенстве и деспотизме, как кажется Леонтьеву, а в общностях не по деньгам и не по государству, которые были уничтожены модерном, но были в Средние века и будут (как хочется надеяться) в посткапиталистическом обществе.

Так современные консерваторы, защищая «систему национальных государств» от глобализма, не понимают, что они делают. Ведь «национальное государство» — модерный концепт, а «глобализм» — средневековый, и получается, что консерваторы защищают модерн от средневековья (что ведь как бы не совсем консервативно). Средневековье глобалистично: оно не мыслило себя как «нации», оно мыслило себя как глобальный христианский мир, внутри которого цвело разнообразие плюрализма социальных юрисдикций разных типов. Глобализм — феномен средневековый, национализм — феномен модерный. Средневековье — не время деспотизма и национализма, а время духовного универсализма (глобального христианского мира, конкретно данного в единстве Церкви, культуры и пр.) и плюрализма властей, разных форм власти (парламенты, коммуны, монастыри, гильдии, независимые университеты и т. д.).

Я не буду повторять ставшие тривиальными общие места о модерном характере национализма (тут, к слову, Леонтьев был одним из первопроходцев), укажу лишь на статьи Федотова, блестящего христианского мыслителя, который много и подробно говорил о модерном, нехристианском характере национализма, о его конструктивистом характере (то, что после будет формулировано в дискурсе «воображаемых сообществ» и пр.), о слишком известном несовпадении нации, государства и культуры, о том, что будущее — за новым глобализмом, что национальные государства должны исчезнуть. Например, в статьях «Национализм», «Новое отечество». Федотов же много писал о том, что с переходом к модерну христианский мир потерял очень много свобод, которые потом с трудом отвоевывались. Например, в статье «Рождение свободы». Подробнее см. статьи Федотова — о модерном характере национализма и о средневековой свободе, ликвидированной при переходе к модерну, о глобализме и свободе как сущностно христианских (в частности — средневековых) ценностях. Вот Федотов прекрасно пишет:

«с точки зрения религиозной и христианской все эмпирические, природные данности тела и крови вообще не могут быть последней ценностью. Материя (плоть и кровь) должна быть одухотворена, а одухотворение не вырастает из плоти и крови, оно дается Христом, обусловлено преемством непрерывного наследия христианской культуры. Вспышка национализма, характеризующего нашу эпоху — есть признак упадка, кризиса, конца какого-то исторического периода. В этой вспышке мы встречаемся со странным парадоксом, может быть, наиболее парадоксальным явлением нашего времени. Европейские нации живут повышенным национальным чувством в то время, как культурные содержания, которыми живут они, становятся все более и более интернациональными».

Церковь тут, кстати, основной пример, ибо она — образец негосударственного, наднациоанального института, и христианин находится всегда как минимум в двух юрисдикциях: в светской и духовной. Не зря модерн начался с борьбы с Церковью, и модерный идеал в этом смысле выражен в протестантской формуле «чья власть — того и церковь» (формула, победившая в России при Петре I, который в своей жестокости, деспотизме, просвещенчестве и церквеборчестве — образцовый абсолютистский монарх). Или на сто лет раньше: Московия обретает царство и патриаршество в то же время, как на Западе формируются национальные государства. И там и здесь — слом средневекового универсализма (глобализма). Одно из заданий гоббсовского «Левиафана» — как раз уничтожить плюрализм светской и духовной властей, подчинить Церковь государству.

Все эти известные вещи мы проговариваем, чтобы отделить зерна от плевел в мысли Леонтьева. По Леонтьеву, подлинной индивидуальности, цветения различий, «эстетики» жизни не бывает без жесткого социального неравенства, обеспеченного деспотизмом. Средневековое общество пусть, конечно, как угодно несовершенно, но показывает, что все же возможно обратное. Это исторические примеры, а теперь давайте по существу.

Как мы уже говорили в предыдущих текстах, власть свободного рынка нивелирует различия, индивидуальность, а социальное равенство обеспечит цветение внутренних духовных различий. Не сословные, социально-экономически-

Люди различны, и в этом смысле всегда «не равны», что не означает непременно деспотизма, насилия, эксплуатации, дискриминации. Смысл в том, чтобы уничтожить наследственное и денежное неравенство, чтобы выявить подлинное духовное, личностное неравенство разных лично-духовных даровvii. Иерархия (неравенство, система различий) ведь совсем не обязательно должна выстраиваться по деньгам, силе, наследству. Как раз монастырь, но и научные, художественные, профессиональные сообщества являют нам примеры личностно-духовного неравенства, иерархии духовных даров, не имеющих ничего общего с деспотизмом и угнетением. В таких сообществах «иерархия» выстраивается по принципам духовного опыта, сакраментального посвящения, по авторитету, по сложной системе распределения дарований, навыков, функций. Монастырь, университет, арт-сообщество, кооперативы и пр. открыты для всех, не требует жесткого сословного устройства, тем не менее они культурно различны, эстетически различны, имеют разные стили, традиции.

Сообщества, чтобы породить свою особую традицию, свое индивидуальное лицо, свою «эстетику жизни», совсем не обязательно должны держаться деспотизмом и системой сословий. Нужно убрать диктат «свободного рынка» и национальных государств, и профессиональные, локальные, духовные и пр. сообщества вполне свободно начнут порождать свою «эстетику жизни». Возможно, следовательно, цветение разных социальных форм, исключающее и рыночный обмен и деспотизм. Различия, «неравенство» не обязательно предполагает господство, возможно «равенство различий». Так в монастыре при имущественном коммунизме, при равенстве всех перед Богом, при аннигиляции всех мирских отличий расцветают духовные иерархии, цветут различия разных духовных даров.

Ведь равенство, которое так не любит Леонтьев (путая его с «одинаковостью»), — христианский идеал. Так, может, все дело в том, что социализм есть свободные внутренние сложность, разнообразие и дисциплина в противовес прежним внешним и насильственным? И в этом суть «социалистического феодализма»? Скажем, старец есть старец не в силу классовых, политических, имущественных, денежных и любых других мирских привилегий. Именно монастырь служит примером коммунистического сообщества, которое показывает, что социальное равенство — условие для формирования духовных, личностных иерархий, не способных расцвести в миру. Различие не обязательно предполагает господство. И вот в силу всего вышесказанного весь эстетствующий садизм Леонтьева — не от средневекового и тем более не от монашеского идеала идет, а от абсолютизма, который есть эпоха постсредневековая, первая стадия модерна, капитализма. И поэтому мы с чистой совестью можем весь садизм, все реакционерство из философии Леонтьева выбросить и оставить лишь идеал нового Средневековья как распространенный на весь социум монастырский социализм, как христианский либертарный социализм.

i Синергийно-антропологическую критику органицизма вообще и в частности в применении к социально-историческим процессам см. в статье Хоружего «Алексей Хомяков и его дело», входящей в книгу «Опыты из русской духовной традиции».

ii В этом тексте, как и в предыдущих, я применяю следующий «метод». Я просто пересказываю тексты Леонтьева — зачастую почти до буквального цитирования — и сразу же комментирую их, не обозначая, где пересказ, а где комментарий. Хоружий (опираясь на Вл. Лосского) в «Феноменологии аскезы» такой тип чтения/парафразы/цитирования/комментария описывает как специфичный для восточнохристианской литературы: авторитетный текст берется не как внешний объект, а как живой собеседник, с ним вступают в живое общение. Тексты Леонтьева использованы следующие: «Письма с Афона», «Культурный идеал и племенная политика», «Плоды национальных движений на Православном Востоке», «Национальная политика как орудие всемирной революции», «Записки отшельника», «Епископ Никанор о вреде железных дорог», «Письма о восточных делах», «О всемирной любви», «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», «Византизм и Славянство», «Панславизм и греки», «Грамотность и народность».

iii Интересно, что два противоположных современника, ценившие и критиковавшие творчество друг друга — либерал Соловьев и антилиберал Леонтьев — в сущности выполнили одну и туже работу в отношении славянофильства. Раннее славянофильство было смешением протоанархизма, православной мысли и русского национализма. Позднее славянофильство в сущности выбрасывает первое и второе, оставляя лишь третье. И вот, Соловьев и Леонтьев пусть очень по разному, но совершают одну и туже работу, обратную поздним славянофилам: они камня на камне не оставляют от славянофильского национализма, и развивают другие стороны славянофильства. И эту работу можно передать такой формулой: дело не в племени, а в религии и политико-социально-

iv Коснемся нескольких аспектов леонтьевской эстетики. Леонтьев как бы объединяет двух наших предыдущих героев: Мацейну с его экзистенциальной критикой капитализма и Рёскина с его эстетической критикой капитализма. Леонтьевский контркапитализм есть именно экзистенциально-эстетическое сопротивление капитализму. Капитализм уничтожает эстетику жизни, индивидуальность личности. Буржуазный идеал есть мерзость запустения для эстетики и экзистенции. Но как связана леонтьевская объективная социология реальных сил общества с эстетикой? Очень просто: «идеи», «чувства» есть нечто туманное, а вот как раз реально существующие формы общества даны в непосредственной чувственности — это и есть «эстетика жизни». У Леонтьева мы находим пусть и извращенно-садистическую, но все-таки экономику и политику красоты. Эстетика: формы, структуры общества, то что видно, то что непосредственно чувственно дано, а не «идеи», «абстракции». У эстетики приоритет, потому что она имеет дело с непосредственно, чувственно данным. Например, Леонтьев выводит такое методологическое правило для исследований социальных процессов: разбор путаницы поводов, причин процессов ничего не дает для подлинного понимания; надо смотреть на целевые причины, на результаты, видеть телеологию в истории; результаты процесса, а не его поводы показывают смысл процесса; конкретная материя процесса случайна и многообразна; без разницы, кто что говорит, кто что хочет и т. д.: надо смотреть на результат процесса, который и являет смысл. А результат конкретно непосредственно чувственно явлен в социальных формах. Когда-то социальная эстетика была дана в формах рыцаря и монаха, теперь — буржуа. Что полезно — мы не знаем, это область идей и абстракций, болтовни. А вот что эстетично, мы «знаем» глазами и нутром: и вот буржуа антиэстетичен. Социализм, уничтожив буржуа, к какой эстетике придет? (Интересно, что помимо всего прочего советская модель социализма проиграла эстетически; советская действительность воспринималась как серость, если не как чернуха; а Запад пленял своими блестками.) Все это Леонтьев понимает вполне буквально: высшая эстетика есть высшая социально-политическая практика. Одежда, быт и пр. есть живая эстетика, в отличие от мертвой музейной, она есть живое воплощение того идеала, которым реально живет общество. И поэтому, к слову, нужно сохранять странные и ненужные, на взгляд буржуазного субъекта, одеяния клириков, всю сложность культа и пр.: ибо она есть живая эстетика Церкви, которая как раз своей «странностью» и «ненужностью» прекрасно показывает свою полную несовместимость с буржуазным обществом. У слона такие большие уши, такой смешной хобот; у жирафа такая абсурдно большая шея; у павлина такой роскошно избыточный хвост; утконос есть воплощенная нелепость; все живые существа избыточно странны, нелепы, смешны; да и мир в целом такой большой, странный и непонятный: почему есть бытие, когда было бы так естественно не быть ничему? — вот несколько примеров «рационалистической» критики эстетики жизни. И становится ясно, что такая критика просто глупа: вот нечто живое, и оно раз живое, раз удерживается в бытии — успешно, подлинно рационально; а дураки без вкуса к эстетике жизни со своей «критикой» лезут. Церковь роскошно избыточна в своем обряде, изощренно сложна в своем догмате. Живое мы вообще узнаем по какой-то его странности, нелепости, богатству, прихотливости. Жизнь всегда избыточна, цветиста. Так и Церковь, ибо она исполнена Духом Животворящим. Современность оставила лишь неравенство денег и пришибленность всех перед государством; духовенство же есть единственная корпорация, организованная вне государства (капитализм и есть свобода для денег, а государство и неравенство есть эффекты свободы денег; все уничтожается ради этой «свободы»). Церковь есть целый мир живой жизни, не сдающейся под натиском все убивающей «рационалистической критики» капитализма. Леонтьев в этой связи делает несколько блестящих апологетических замечаний. Конечно, все ошибаются. Но я лучше ошибусь вместе со Златоустом, а не с Бюхнером. Ибо ошибаться со Златоустом — эстетично, а быть правым с Бюхнером — отвратительно. Мы не знаем, в чем истина; жизнь коротка; и вот я лучше проживу верующим в живой эстетики Церкви, в изощренной сложности Дионисия и Максима, а не с примитивным серыми идеями Фохта и Молешотта. Верующему интересней жить, чем атеисту; красочней, эстетичней. И другой аспект: я лучше ошибусь, как мне хочется, а не как велит эпоха, ошибусь, как мне нравится. Так гордость ума может послужить смирению веры. Я не верю в безошибочность чьего-либо ума или ума какой-то эпохи, и вот я лучше буду верить в Евангелие, чем в убогий, пресный, скучный, уродливый атеизм. Потому что Евангелие прекрасно во всех смыслах этого слова (чисто эстетическом, этическом, экзистенциальном, философском и т. д.). Поэзия, эстетика веры внушает мне любовь к ней; а любовь к вере может привить и саму веру. Поэтому Леонтьев советует в религиозном воспитании совмещать собственно религиозное с «изящным». Не знаю, правы ли Дионисий и Максим, но непосредственно вижу их несомненную красоту и глубину, изящную сложность, и хочу быть с ними. Леонтьев, например, пишет: «от некоторых мест Чайльд Гарольда можно перейти без всякого усилия и почти незаметно к иным местам Давидовых псалмов, а от псалмов Давида – ко всей христианской церковности. Два величайших лирика всего мира могут легко примириться в больной и тоскующей душе». Истина — это второй вопрос, а первое, с чем мы встречаемся в мире веры (если пробились сквозь многочисленные стереотипы и мифы), — сила ее лирики, сила ее красоты. До всяких споров, да вопроса о «истинности» мы непосредственно своими глазами и нутром знаем, что Церковь прекрасна, а капитализм/материализм омерзителен. Но надо сказать и о сбое в эстетике Леонтьева. Леонтьев настаивал, что гармония есть не смерть во всеупокоении, а пропорция противоположностей, контрастов. Единственная гармония-де есть гармония горя и радости, добра и зла; чем было бы творчество Достоевского, его нравственный лиризм, мистика, красота добра и прощения без преступлений, грязи, страдания? — спрашивает Леонтьев. И, как много раз указывали, проблема в этой эстетике Леонтьева в том, что она с каким-то надрывом и наслаждением отрывает себя от этики, противопоставляет себя этике. Нужно настаивать, что цветение различий, эстетика включает в себя этику, этика — эстетику. Дать всему цвести во всей своей сложности и различии — этично, и это предполагает уничтожение зла, которое придавливает и угнетает различия. В ряд контрастов день/ночь, мужское/женское, и может быть даже счастье/несчастье, радость/страдание не входит контраст добро/зло. В «добро», в «хорошо весьма» творения входит пропорция-гармония контрастов неба и земли, всех живых существ, всего огромного и разнообразного мира. Леонтьев не понимает, что «контрасты», различия не обязательно надо мыслить в борьбе, в насилии. Борьба, насилие — зло, это от грехопадения. Мир создан разным, но не создан злым. И лучший здесь образец — Троица, любовь разных, но равночестных, и конечно не борющихся между собой Ипостасей. И подлинно христианскую эстетику нужно выводить из тринитарного догмата (как это и делает, например, Харт, и много кто в современном богословии). Различие прекрасно, и оно не предполагает насилия, и насилие безобразно. И зло как раз в нарушении мира различий, в разрушении эстетики. Добро/зло в этом смысле вообще не относится к порядку различий. Зло – не «контраст» к добру, а оскудение добра, обнищание бытия. И добро/зло есть уже изгнание из рая, уже падение в грех, выпадение их порядка благой полярности райского бытия. В бытии есть противоположности (вдох/выдох, день/ночь, мужское/женское, чет/нечет), которые по мере оскудения бытия, по мере возрастания зла деформируются. Различность, контрастность – атрибуты райского бытия. Смерть – не «контраст» к жизни, а её уничтожение, когда нет благой полярности бытия, когда нет вообще уже бытия. Леонтьев не учитывает райской перспективы, не учитывает тринитарной перспективы; он мыслит изнутри грешного мира, и строит «эстетику зла», что есть оксюморон. Есть только райская и тринитарная эстетика, но нет эстетики зла, нет эстетики насилия (или точнее: таковая эстетика есть прелесть, искушение, морок, обман). И поэтому эстетика и этика полностью совпадают. Социально-экономически-

v Вообще, Леонтьева можно считать пророком сталинизма. Социализм явится не плюшевой утопией всеобщей любви, а новым, жестким деспотизмом, пишет Леонтьев: обществом низкого уровня социально-экономического неравенства и высокого уровня политического неравенства. Таким и был СССР. Он предугадал и национальную политику СССР, утверждая, что только на пространствах Российской империи в XX веке национально-освободительная борьба сможет принять «обособляюще-культурный» характер. Вообще же он считал, что России нужна своеобразная культура, невозможная на петровских началах, то есть нужна замена империи Романовых чем-то другим; этим другим оказался СССР, о котором можно много чего сказать, но, пожалуй, все согласятся с тем, что он был в высшей степени своеобразным во всех отношениях образованием. Россия, изнутри переварившая и преодолевшая Запад, пророчествует Леонтьев, в XX веке будет образцом для Азии, которая только сейчас начинает вестернизацию. Россия Азии покажет, что есть иной путь, чем западный, и ценой этого пути будут насилие, деспотизм, рабство. В общем и целом это похоже на роль СССР для стран третьего мира. Вообще Восточный блок явился чаемым Леонтьевым деспотическим, антилиберальным, антибуржуазным «восточным союзом» (пусть и не со столицей в Царьграде), объединившим все славянские и большинство православных стран (и кучей других стран от Кубы до Кореи). Ирония, конечно, в том, что суть советского проекта, как мы теперь знаем просто по его результатам, состояла в том же, в чем и суть западных буржуазных революций: в уничтожении остатков феодализма, урбанизации, индустриализации и в целом в создании общества современного типа.

vi И это мысль не «философская», а строго экономическая. Вот, например, статья «Беглый взгляд на Советскую Россию» Кейнса, великого экономиста, одного их создателей послевоенного изобилия Запада, посетившего СССР в 1925 году. Он считает, что социализм (по крайней мере в советской версии) сильно неэффективней западного капитализма, но в целом экономически работоспособен. Экономически Советская Россия вряд ли победит капитализм, пишет Кейнс, но она может победить его религиозно. Капитализм сносно работает как экономическая система, но он просто не работает как что-то, дающее цели, мечту, идеалы, смыслы. Человек при капитализме знает только одну мотивацию — Любовь к Деньгам. Но людям нужно что-то еще. Западное человечество уже давно развело максимально далеко друг от друга религию и экономику, и в этом смысле реально Запад безрелигиозен, то есть бесцелен, не задает мечты. Сила ленинизма, считает Кейнс, в том, что он есть новая религия соединяющие религию и экономику в одно. Новая чисто хронологически, но не содержательно: Кейнс пишет, что ленинизм в этом отношении повторяет Новый Завет, христианское отношение к экономике. Впрочем, Кейнс делает оговорку: «официально» цели у ленинизма такие же как у капитализма: сытая жизнь, производительность и прочее: вполне материалистические цели. Религиозная сторона дела вот в чем: если капитализм мотивирует человека через Любовь к Деньгам, то социализм пытается создать общество с совершенно другой мотивацией: тут-то и религиозная сила ленинизма, тут-то заложено то, что может решить этико-экономические проблемы Запада. То есть: религиозная сущность ленинизма заложена не в теории, а в практике (можно обернуть и сказать: так в большинстве религий, религиозное было на уровне теории, а на уровне практики — чистейший материализм; тут открывается интересный подход к большевицкой борьбе с религией). Кейнс, вообще говоря, довольно пренебрежительно пишет о СССР, но тем не менее несмотря на «глупость и грубость» Советской России он видит в ней «Лабораторию Жизни», набросок религии будущего. Главное же в том, что великий экономист видит проблему так: капитализм плох тем, что мыслит единственной социальной связью «любовь к деньгам», а сила ленинизма в том, что он ищет не-денежные, то есть религиозные социальные связи. Вполне леонтьевская мысль. И не сказать ли тогда: СССР проиграл именно тем, что мало использовал или вовсе не использовал свои религиозные потенции?

vii Об этом много писал Бердяев, вот например, в «Sub specie aeternitatis»: «торжество демократии и социализма во имя окончательного торжества аристократии. Демократизм и социализм лишь способ выявления истинной, надисторической, мистической аристократии, так как способом этим искореняется ложная, случайно-историческая, позитивная аристократия. Леонтьев романтически не понимал, как можно предпочесть сапожника жрецу или воину, но ведь беда в том и заключалась, что исторический жрец или воин слишком часто бывал сапожником в самом подлинном смысле этого слова, а у исторического сапожника бывала душа рыцаря. Политический и социальный демократизм есть способ устранить те позитивные, политические и экономические преграды, которые закрепляют, и отнюдь не мистически закрепляют, за сапожниками положение воинов и жрецов, а за истинными воинами и жрецами — положение сапожников. Вместе с тем политический и социальный демократизм есть путь, только путь, к признанию «бесконечных прав личного духа», т. е. к целям трансцендентным. Слишком элементарно настаивать на той истине, что рыцари духа узнаются не по политическим и экономическим прерогативам, созданным позитивным строем жизни, что аристократия может обнаружиться только тогда, когда облик человеческий определяется глубинами «личного духа», когда падает та аберрация, которая вызвана материальной исторической средой». Или в «О рабстве и свободе человека»: «Классы устанавливают различие и неравенство людей, основанное не на их личных достоинствах, качествах и призваниях, а на привилегиях, связанных с рождением и кровью или с собственностью и деньгами. Такое классирование людей основано не на человеческом принципе и противно человечности. Общество неизбежно должно быть дифференцировано, но дифференцировано не в смысле социальных классов. Дифференции, различия, неравенства должны быть человеческие, личные, а не социально-классовые, безличные. Существовали большие различия и неравенство между дворянами, но каждый дворянин имел дворянское достоинство и был социально равен другому дворянину. Так и все общество должно состоять из одних дворян, несмотря на личные различия», что не означает однородности, обезразличенности: «В обществе всегда будут качественно различные группировки, связанные с профессиями, призваниями, талантами, высокой культурой, но в этом нет ничего классового. Классы прежде всего должны быть заменены профессиями. Общество не может быть массой, лишенной качественных различий. В каждом оформленном обществе есть тенденция к неравенству и недопустимо требовать равнения по низшему». Уничтожение наследственного и денежного неравенства как раз только впервые и выявит духовно-личное неравенство, которое будет и социально-экономически выражаться.