«Кто мой ближний?» — снова и снова задаем мы себе этот вопрос. Особенно он кажется актуальным, когда бывшие братья становятся врагами — и наоборот. Были ли в истории подобные ситуации? И как реагировали на них те церковные служители, которые впоследствии оказались прославлены в лике святых? Мы решили разобрать эти вопросы на примере экстремальных исторических событий: святых, оказавшихся во время служения на чужой земле, в окружении чужого народа.

Первый архиепископ Токийский и Японский Николай (Касаткин) прибыл на японскую землю тогда, когда Россия и Япония, хотя и претендовали на одни и те же территории Дальнего Востока, были далеки от конфронтации. А закончил свое служение после кровопролитной Русско-японской войны. На его глазах русские и японцы из нейтральных соседей превратились во врагов. Как он осмыслял свое положение? Как трактовал инаковость японцев, которая перерастала во враждебность, и свое обязательство перед Родиной?

«Японцы ближе к зверствам»

Святитель Николай, несомненно, жил в двух измерениях, оба эти измерения для него одинаково реальны. С одной стороны, он русский, он чувствует свое отличие от японца, понимает отличие русской культуры от японской. Например, не может принять жестокость островных жителей:

Целый день у меня метался перед глазами этот несчастный невинный страдалец — младенец со своим кровавым горлом и рисовалась в воображении ужасная драма, порождая тяжелые грустные думы о людях вообще и японцах в особенности; по правде сказать, они ближе, чем люди Европы, к зверству. Сколько у меня толпится в памяти случаев ужасного зверства японцев.

Не может принять отношение японцев к семье и браку — например, осуждает старосту прихода в городе Канда Иова Яхаги, который выгнал из дому невестку только потому, что она была «не совсем здорова грудью».

С другой стороны, не сомневаясь в превосходстве «русских» (то есть христианских) идеалов над «японскими», он все же подчеркивает, что японцы в следовании своим идеалам более последовательны и упорны. В этом святитель видит одну из причин победы японского оружия в войне. Но именно в военное время святитель более всего — отчетливо, эмоционально ярко — переживает свою русскость, свою привязанность к России.

С началом войны, как хорошо известно, святитель устранился от совершения публичного богослужения, поскольку это предполагало молитву о победе японского оружия:

Вы совершайте богослужения одни и молитесь искренно за вашего Императора, его победы и прочее. Любовь к Отечеству естественна и священна. Сам Спаситель из любви к Своему земному отечеству плакал о несчастной участи Иерусалима. Итак, начнется война, служите молебен о даровании побед вашему воинству; одержит оно победу, служите благодарственный молебен; при обычных богослужениях всегда усердно молитесь за ваше отечество, как подобает добрым христианам-патриотам. Я, по возможности, буду приходить в церковь на всенощную и Литургию и стоять в алтаре, совершая мою частную молитву, какую подскажет мне мое сердце; во всяком случае первое место в этой молитве, как и всегда, будет принадлежать Японской Церкви — ее благосостоянию и возрастанию.

В этом отрывке очень хорошо видно, что святитель встраивает любовь к Родине, «естественную и священную», в христианскую ценностную иерархию.

Любовь к Родине и сочувствие ей невозможно отменить, она не зависит от того, права Родина (святитель Николай очень даже хорошо знал, что политика России на Дальнем Востоке была далека от совершенства) или нет, побеждает она или нет. Однако в приоритете для него все же церковное единство, скрепленное из естественно своих и естественно чужих, из русских и японцев.

Чужой: церковное измерение

И это второе измерение, в котором жил святитель Николай, — измерение церковное. Если посмотреть на то, как использует святитель слово «чужой», окажется, что неизмеримо чаще он называет «чужими» не японцев или других иностранцев, а тех, кто или еще не стал христианином, или уже отпал от Христа. Тот же Иов Яхаги (см. выше), «доселе казавшийся таким усердным христианином, вдруг оказывается совсем чуждым закону Христа…

Я выписал из Евангелий и из Апостольских Посланий все места, запрещающие развод и являющие святость брака, а также из Канонических Правил подобное и послал Иову, чтоб он перечитал все эти места и размыслил о них. Если не убедится словом Божиим, то придется подвергнуть его отлучению.

Святитель Николай все же надеется, что Иов не станет окончательно «чужим» в самом скверном значении этого слова.

«Чужими» для святителя Николая оказываются и протестанты. Рассуждая на любимую экуменистами и антиэкуменистами тему спасения инославных, он констатирует:

Мне сказано: «Не суди чужому рабу, сам он стоит пред Господом», и я поэтому предоставляю суд о том, спасутся ли протестанты, католики и прочие, Богу, не дерзая и коснуться сего моею мыслью и словом. Одно могу сказать, что протестанты в большой опасности. Мы стоим на прямой и верной дороге к Небу, а протестант пробирается трущобами и всякими окольными путями.

Протестант — для святителя чужой не потому, что мы обнаруживаем в нем нечто чуждое, враждебное нам, а потому, что, двигаясь к одной и той же цели, мы выбрали разные пути. Наша «чуждость» — это чуждость не взаимного отношения, а объективного расстояния.

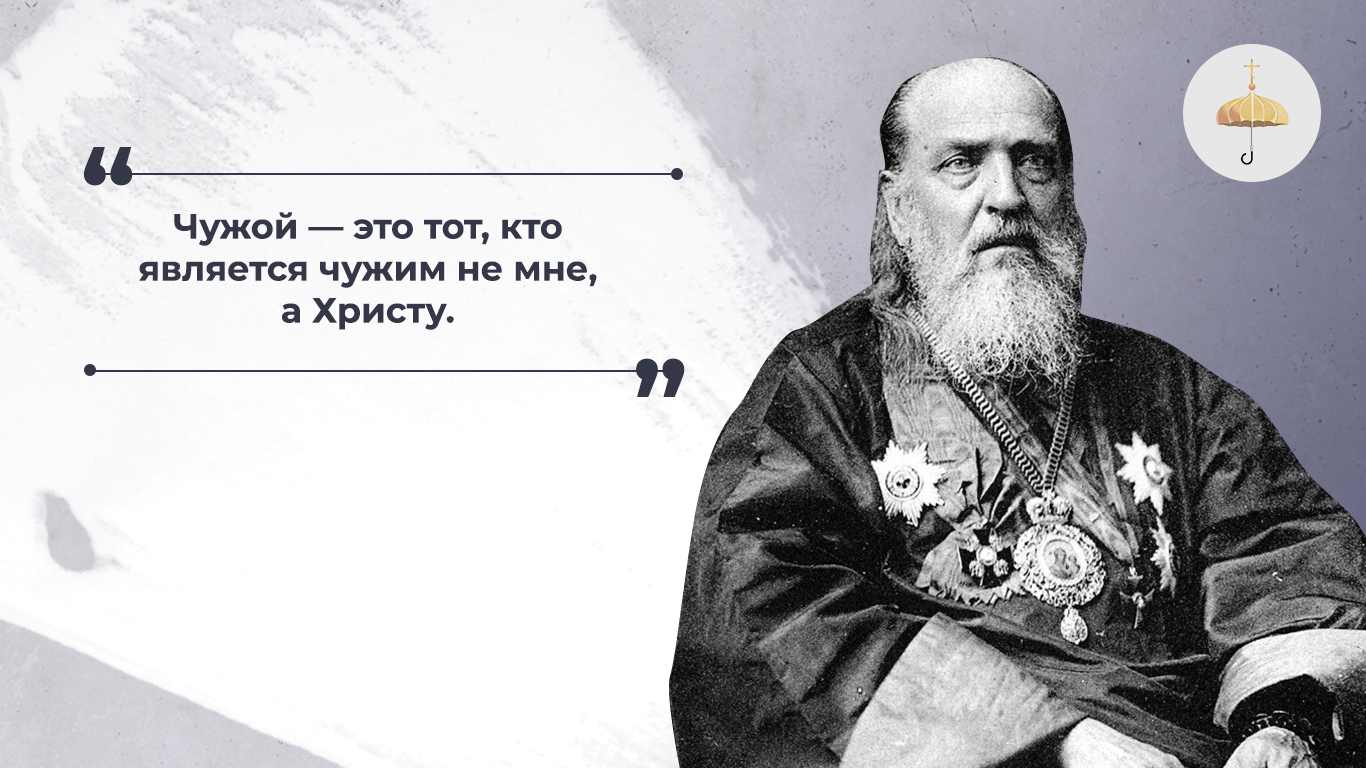

Христианство переформатировало понятие «своего», так что своими для нас могут оказаться люди, непохожие на нас во всем, кроме общего антропологического строения. Но христианство перевернуло и понятие «чужого»: оказалось, что чужой — это тот, кто является чужим не мне, а Христу. То есть опять-таки человек с совершенно произвольным набором «неотделимых акциденций». Но из этого следуют две вещи.

Во-первых, дихотомия «свой — чужой» для христианина крайне подвижна: один и тот же человек может быть и своим, и чужим в течение одного дня, одного часа, одного мгновения.

Я и сам могу оказаться чужим самому себе, когда грешу, когда отпадаю от Христа.

Во-вторых, именно в силу этого огромное значение приобретают естественные, врожденные отличия. Их закавыченное преимущество перед отличием конфессиональным, отличием тех, кто в Церкви, и тех, кто вне Церкви, заключается в том, что на них можно опереться. Они известны и общепризнанны. Например: «Я не знаю, христианин ты или нет, но я точно знаю, что у русских не принято убивать двухлетних младенцев».

Природные и сверхприродные христиане

Именно поэтому, обращаясь к русским военнопленным (как известно, японские православные общины создавали общества помощи русским пленным), святитель использует вроде бы странный термин: «Я с радостью видел, что вы, как природные христиане, во многом представляете для новых чад Церкви Христовой в сей стране пример христианских добродетелей». Что это за «природные христиане»? Очень уж похоже на выражение «православные по рождению», высмеиваемое антиклерикальной публицистикой.

В этом зубоскальстве есть своя правда: ну да, христианами не рождаются, христианином еще попробуй стань. Но правда и в том, что «природное христианство» — это попытка найти фундамент для принципиально неустойчивой христианской идентичности в идентичности устойчивой, национальной. В этом термине не столько утверждение, сколько надежда на то, что русские, которые имеют больше шансов, больше возможностей стать христианами, чем японцы, окажутся не только «природными», но и «сверхприродными» христианами.

Святитель Николай никогда бы не поехал в Японию, никогда бы не стал миссионером, если бы не был убежден в универсальности христианской истины, в универсальности Евангелия, которому покорны все языки, все культуры. Однако он не просто остается русским, остается верным сыном Родины, тем, кто не может желать ей поражения. Он осуществляет некий синтез двух типов «свойственности» (и «чуждости»), соединяя христианскую идентичность с национальной.