Разумеется, о насилии, его разных формах (войне, диктатуре) написано превеликое множество текстов, христианских в том числе: ясно, что религия Бога — Жертвы насилия — много и много думала о насилии. Мы подобрали лишь несколько из таких книг.

Начнем с истории. Византия — «образцовая», тысячелетняя православная цивилизация: цивилизация, создавшая «православие» как культурную форму (богословие, богослужение и пр.). И вот: Византия была цивилизацией, отвергшей доктрину «священной войны», и вообще любую войну считавшей злом. Об этом мы можем прочитать в монографии патролога, историка Византии иерея Германа Каптена. «Проблема сакрализации войны в византийском богословии и историографии». Цитаты:

Византийские богословы грезили о временах торжества небесного града, где «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни… ибо прежнее прошло» (Откр 21:4). Историк Агафий Миренейский, в противоположность своим западным коллегам, рассуждает: «Причиной войн, полагаю, не являются, как говорят многие, движения звезд или судьба и противный разуму рок. Если бы предначертанное судьбой торжествовало во всем, то была бы отнята у людей свободная воля и право выбора, и мы считали бы напрасными и бесполезными всякое наставление, искусства и обучение: оказались бы беспомощными и бесплодными надежды людей, живущих наилучшим образом. И Божество, как думаю, нельзя полагать причиной убийств и сражений. Я и сам бы не сказал и не поверил бы никому, утверждающему, что высшее благо, изгоняющее всякое зло, радуется сражениям и войнам. Души людей добровольно впадают в корыстолюбие и несправедливость и наполняют все войнами и смятением, и отсюда происходят многие бедствия и гибель народов и порождаются бесчисленные другие несчастия». Это мнение разделяет и Лев VI, в своей «Тактике» прямо называя войну изобретением дьявола, не делая различения на справедливые и несправедливые конфликты.

Византийцы всегда говорили о том, что войны попускаются Богом, но ни в коем случае не желаемы Им. Следовательно, выход солдата на поле боя также не входит в Божественный замысел, а является следствием общей падшести мира. Даже если ход истории часто заставлял ромеев (а иногда даже клириков) брать в руки оружие, мнение что Бог желает ратного подвига ради веры, в их глазах было на грани богохульства, противоречащей всем основам восточно-христианского богословия мыслью о желающем греха Творце.

Будучи, без сомнения, очень религиозными людьми, византийцы, даже читая в Священном Писании описание захвата древними иудеями Земли Обетованной и имея перед глазами опыт джихада и крестовых походов, так и не приняли идеологию священной войны, хотя и достаточно часто использовали идеологему войны справедливой.

В основе византийского отношения к войне, по нашему мнению, лежит достаточно сложный и ускользающий от большинства исследователей конфликт восточно-христианского богословия и практической стороной жизни людей, строивших по его лекалам свое собственное мировоззрение.

Понятие «священная война» осталось чуждым мировосприятию большей части византийского общества и существенно противоречащим восточно-христианскому богословию, так что его нельзя прилагать к византийской действительности. Ни одна война этого государства не считалась аналогом «православного джихада» или «православным крестовым походом».

Однако в византийской культуре на определенном этапе, а именно в конце VI и начале VII века появляется нечто близкое к этим феноменам, которое можно охарактеризовать как своеобразную политико-религиозную идеологию, распространяемую императорами и их единомышленниками из числа полководцев, политических деятелей и интеллектуалов. Эта концепция достигла пика своего развития в X веке, но уже к концу XI века практически угасла, и даже сравнительно благоприятные тенденции последних веков Византии не привели к ее возрождению.

Нам представляется, что история появления, частичного использования, но все же непринятия и отвержения своеобразного «соблазна» этой идеологии окажется весьма полезным современному читателю, имеющему перед своими глазами достаточно противоречивые примеры идеологизации войн XX-XXI веков.

Возможно, в некоторых вопросах Византия слишком сильно опередила свое время. В эпоху, когда основным средством ведения внешней политики была война, Византия настойчиво утверждала, что именно мирное состояние является идеалом, к которому должен стремиться любой достойный правитель.

Многие ромейские авторы считали также неприемлемым принятое в исламе соединение духовного и светского в вопросе войны и вытекающую жестокость отношения к отказавшимся принять веру Мухаммада. Так преп. Феодор Студит в послании Феофилу Ефесскому настаивает, что врагов веры нельзя наказывать силой: «Не позволительно убивать еретиков? Нам не позволительно даже и желать им зла». В то же время правители обязаны защищать народ от внешних нападений: «Тому же самому и мы ныне увещеваем, когда говорим, чтобы императоры не щадили, но воевали против скифов и арабов, убивающих народ Божий». Тем самым Студит проводит четкое различие необходимости воевать ради защиты единоверцев и жестких преследований инакомыслящих.

Полемисты подчеркивали, что ислам распространялся силой оружия: «Пусть Магомет, отправившись с Востока, прошел победителем до Запада, но побеждал он войной, мечом, грабежом, порабощением, избиением людей. Из этого ничто не может исходить от Бога, Который добр. Скорее же это обусловлено волей человека и диавола, от начала являющегося человекоубийцей».

В противоположность этому христианство распространялось без помощи насилия: «К тому же проповедь божественного Евангелия установила истину во всей вселенной без меча, как предсказал Христос, и при многих гонениях – победу креста, – демонов изгнание, идолов ниспровержение. Еще же пламенное рвение апостолов, [претерпевших] за Христа тысячи страданий, дорог, трудов и врагов, гонимые даже до смерти. И величайшее из чудес – то, что никоим образом проповедь не умолкла, когда их убивали и преследовали, когда они были бедны, необразованны и слабы».

Эти соображения давали христианам Византии надежду, что, несмотря на очевидно гибнущее под ударами турок-мусульман отечество, в отдаленном будущем христианство все же восторжествует, и народы мира смогут прийти к согласию.

«Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран» Александры Ленель-Лавастин — весьма и весьма поучительная книга, посвященная трем великим интеллектуалам, которых Румыния подарила миру в XX в.: Мирче Элиаде (классик религиоведения), Эмилю Чорану (классик философии), Эжену Ионеско (классик драматургии). Все трое были так или иначе (положительно или отрицательно) были связаны с румынской («православной») версией фашизма («Железная гвардия»).

И вот тут важны две составляющие: как интеллектуалы подпадают под чары фашизма — или точнее даже: как они создают фашизм; и самое главное для нас: как возможен «православный» фашизм, как возможен фашизм православного народа? Элиаде — вообще один из главных идеологов «православного» фашизма: и интересно, что он в итоге становится одним из идеологов «традиционализма», то есть возрожденного язычества; у Чорана было более сложное отношение к румынскому фашизму, но и он поддерживал его на определенном этапе: и интересно, что он в итоге приходит к чему-то такому, что можно определить как гностико-атеистический нигилизм; Ионеско же единственный, кто чарам «православного» фашизма не поддался: и вот именно он-то единственный из всех трех в итоге становится на христианские позиции. «Православный» фашизм, таким образом, ведет к язычеству и нигилизму — к полному отрицанию христианства; антифашизм же логически ведет к христианству.

Структуру же «православного» фашизма можно задать так: ужасный бездуховный Запад со своими бездуховными демократией, правами человека, свободой — наша великая нация, борющаяся с Западом — нация, ущемленная Западом — Запад как угроза нашей нации и вообще средоточие всех зол — православие как духовность нашей великой нации — всесильное государство как выражение нашей великой нации — милитаризм, национализм, тоталитаризм, вождизм как черты государства нашей великой нации вместе с ее православной духовностью: гуманизм, человечность, свобода, равенство всех — это все «западные ереси», мы, «православные», их отрицаем. Мы видим здесь, таким образом, опасность, которая никуда не ушла: опасность, которая соблазнительна и сейчас для многих православных (в кавычках или без).

Цитата:

«Навязчивая национальная идея тесно переплелась с идеей православной. Элиаде уверял, что православие представляет подлинное христианство, и каковы бы ни были пути эволюции современного сознания, они не могут не привести к православному христианству. Одна из особенностей идеологии Железной гвардии состояла в том, что революционное пришествие “нового человека” имело подчиненное значение по сравнению с практикой и победой фундаменталистского православия. Целостность православного народа должна воплощаться в сильном государстве, цель существования которого — проникновение во все сферы жизни как непосредственной эманации “народного сознания”, отлившегося в нацию. Историки недаром считают Железную гвардию одним из самых своеобразных фашистских движений своего времени: ее идеология, как никакая другая, была проникнута религиозностью и православием, отличалась обскурантизмом и неясностью, мистическим стремлением к жертвенности и к геройской смерти в “святой битве” с “еврейским духом” (упоминания об этой священной миссии не сходили у легионеров с уст, служа оправданием крайней жестокости их методов)».

«Предательство интеллектуалов» Жюльена Бенды — одна из важнейших книг XX в. Принципиально, что слово, которое переводится на русский как «интеллектуал», — «clerc» (от лат. clericus — «клирик», «священнослужитель»), а не «intellectuel» («интеллигент», «интеллектуал»): эта церковная, духовная коннотация очень важна: истина «клерикальна», то есть духовна, сверхмирна, не конъюнктурна. Интеллектуалы — по своей идее — есть служители Истины, Вечности (продолжение «Предательства интеллектуалов» носит название «Конец Вечности»). Речь идет именно о предательстве Вечной Истины в пользу той или иной временной, конъюнктурной силы-интереса-страсти-лжи. Конкретнее говоря: Бенда главным образом ведет речь о французских националистах, консерваторах, патриотах, защитниках «церкви, государства, нации, собственности» — тех, кто в конце концов кончили как вишисты, пособники нацистов, оккупировавших Францию; это для Бенды, впрочем, только частный пример общего, обвального предательства западных (то есть бывшего «христианского мира») интеллектуалов: не только французские националисты, но фашисты в Италии, франкисты в Испании, нацисты в Германии, сталинисты в России и пр. и пр.: все они во имя идолов порядка, иерархии, государства, власти, силы предают истину, справедливость, разум, свободу, а в частности или ставят христианство на службу упомянутых идолов, или прямо отрекаются от христианства; а в частности служение этим идолам ведет к войне, а точнее говоря, война — сама по себе один из идолов, во имя которого предается Истина. Цитаты:

«Люди, кого я называю интеллектуалами (clercs), призванные защищать вечные и объективные истины, такие как справедливость и разум, предали свое дело ради практических интересов. Предметом, в пользу которого интеллектуалы совершили измену, была прежде всего нация. Одно из проявлений их предательства — призыв к действию во имя порядка, что у французских интеллектуалов выражается в атаках — вдвойне усилившихся за двадцать лет — против демократии, представляемой ими как символ беспорядка. Такая позиция является очевидным отречением от духовно-интеллектуальных (cléricales) ценностей, принимая во внимание, что демократия по своим принципам — а именно на ее принципы, а не на их неправильное претворение в жизнь, как полагают некоторые, нацеливаются сейчас те, кто на нее нападает, — состоит в решительном утверждении этих ценностей, в особенности таких, как уважение к справедливости, к личности, к истине. Государство, сильное своим «порядком», именно потому что оно таково, не предоставляет прав индивидууму, если только он не принадлежит к определенному классу. Оно признает только тех, кто повелевает, и тех, кто подчиняется. Его идеал — быть сильным и ни в коем случае — справедливым. На справедливость — ни намека. К тому же порядок требует, чтобы, вопреки всякой справедливости, социальные классы были незыблемы. Добавим, что государство, сильное своим порядком, не заботится об истине. Напротив, одна из самых насущных его забот состоит в противодействии просвещению умов и развитию критического сознания, в принуждении людей думать «коллективно» (т. е. не думать). Государство, где водворился порядок, обнаруживает тем самым, что ему нужна сила и ни в коем случае не справедливость. Государство, сильное своим порядком, требуется для ведения войны. И можно сказать, что оно ее вызывает. Государство, не знающее ничего, кроме порядка, есть род армейского государства, где война находится в возможности, пока однажды не разражается как необходимость. Именно это, как известно, произошло в фашистской Италии и в гитлеровском рейхе. Родство порядка и войны несомненно».

«Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством», «1993. Элементы советского опыта», «1917. Неостановленная революция. Сто лет в ста фрагментах» — три сборника диалогов Михаила Гефтера и его ученика Глеба Павловского (одного из создателей ельцинско-путинской России).

Михаил Гефтер — выдающийся советский историк и мыслитель, участник Великой Отечественной войны — и вообще свидетель (а главное — «осмысливатель») всего того страшного, что происходило с Россией и миром в XX в. Кратко и грубо его концепцию можно передать так: человек — «обреченное существо», бросившееся из обреченности в аэволюционные альтернативы; одно из следствий этого — высвобождение смерти, агрессии из биологических программ — угроза тотальной гибели, панубийства: человек есть убийца; системы предотвращения панубийства есть культура, поиск аэволюционных сдержек насилия; высшая точка этого — христианство, которое освобождает человечество от мифа, изобретая пространство утопии — идеи вневидового братства всех людей: так родились история и мир; всемирная история — не данность, но некая особая формация жизни человека, изобретенная христианством; коммунизм есть высшая форма утопии и последняя попытка ее осуществления; что-то, однако, обрывается в точке тоталитаризмов и холодной войны: человечество не смогло осуществить альтернативы и вернулось к праситуации угрозы панубийства; крах СССР есть буквально конец всемирной истории, того, что было начато христианством. Тоталитаризмы, диктатуры, репрессии, войны и пр. и пр. — вот что приходит на смену всемирной истории, ибо более нечем сдерживать угрозу панубийства. У России здесь особая роль, коль скоро она была ареной последней утопии («Россия как угрожаемая ниша Мира — сейчас самая опасная для Мира страна. Это добром не кончится и будет вызывать кризис за кризисом в мировых отношениях»). В общем в мысли Гефтера — чрезвычайно богатой, глубокой, разнообразной — подкупает синтез теологии, фундаментальной антропологии, историософии, политологии с разбором конкретных деталей исторического процесса в России — от «мыслящего движения» народников и марксистов через трагедию Ленина как последнего строителя утопии и Сталина как оператора перевода из утопии обратно в миф — к холодной войне, краху СССР и постсоветской России с ее крайне странной, крайне неопределенной и крайне опасной (для себя и мира) ситуацией.

Цитаты:

«Когда три человека в Беловежской пуще отменяют Советский Союз, я это прямо ввожу в то, что кончилось нечто тысячелетнее — Землю оставила идея человечества как вневидового родства людей. Идея покидает мир вот таким именно образом: покидая, не уходит, — но творит комиксы Беловежья, с куклами старосоветских персонажей и иные сложные мистификации Homo sapiens. Разве история — это «все, что менялось во времени»? И есть история Млечного пути, история амебы? Нет. В строгом смысле, история бытует в единственном числе — всемирная история однократна. С условно иудеохристианского рубежа, в его сложной связи с азиатскими очагами, история строилась как проект человечества. Проект столько всего дал людям, но оказался неосуществим, ведь в зародыше его — утопия. Вневидовое родство людей не состоялось в виде человечества, хотя и не исключает далее других видов осуществления. В этом драматизм переживаемого момента. Россия как угрожаемая ниша Мира — сейчас самая опасная для Мира страна. Россия в нынешних границах — огромное пространство, какого история не знала. Тем не менее это и сверхдержава, обладающая достаточным оружием жизнеуничтожения. Холодная война кончается, не закончившись. Мир захлопывается. Он превращается в одномирный — с одним преобладающим, доминирующим управленческим устройством: из двухполюсного в однополюсный. Это добром не кончится и будет вызывать кризис за кризисом в мировых отношениях. Отсюда проблема: найти место новой России в меняющемся Мире. Россия должна найти себя, начиная с элементарного: накормить себя и найти свое место в Мире, кончая самым сложным и важным — уберечь Мир от тотальной катастрофы. Проблемой изменения Мира при участии в этом процессе меняющейся России надо заниматься особо.

Христианство переводит Homo mythicus в состояние Homo historycus’a, утопического человека. Модусом существования человека в истории стала утопия, а не миф. Появляются понятия человечества, исторического времени и многое другое. Христос (в отличие от пророков) категорически утверждает, что время Страшного суда настало — Второе пришествие начало обратный отсчет. Время отсчитывают от будущего, а отсчет формирует место для прошлого, сетка предшествований во времени. Утопия не утонченная форма мифа, а его оппонент. Миф имеет свойство обращать все в настоящее — все, что было, в то, что будет; ведь те, кто был и кто будут, равно сущие. Утопия бросает вызов мифу — она разделяет времена. Первой истинно мощной заявкой на утопию я вижу первоначальное христианство. Мысль о новой твари, о новом человеке краеугольна для утопии. Равно представление о людях всего света как человечестве — едином объекте и предмете проектирования. Победу Сталина можно рассмотреть как победу антиутопии, а поражение Ленина как уход утопии с прорывами в нечто иное, новое, чему нет соответственных слов. Идет перестройка революционного мифа в мифологию с выраженной ритуальностью, которая, вытеснив утопию, подчиняет ритуалам поколение за поколением.

Тридцатые годы ХХ века — это добавочное осевое время, еще одна мировая развилка. В том осевом моменте много линий: Гитлер, Сталин, Ганди, Рузвельтов New Deal, переход китайской революции в русло Мао. Мир тянется к непознанной альтернативе, но страшно осекается. Вместе с тем порождая предальтернативы, работающие на будущий ход вещей. Тоталитаризм негативно опередил альтернативу. Он показал, что там, где альтернатива не вызрела, запаздывает и создает политические трудности, ее можно прервать смертями. В качестве ответа на предальтернативность вводится убийство, смерть. Я понял, как вызревал террор, — не по доктрине, не в чьих-то выкладках. Террор прорастал из движения судеб людей, что об убийстве и помыслить не могли поначалу.

Мне иногда недостает дерзости сказать, что люди, которые стоят в истоках кажущегося самым страшным человекоуничтожения в ХХ веке, — эти люди были Миру показаны. Значит, Миру показано было и человекоуничтожение, и я не побоюсь обсуждать этот вопрос. Мир в них нуждался, и они были показаны Миру. Не предопределено, но показано. Чего-то Мир не сумел без них, пробовал и не смог. Что-то люди в этом веке захотели сделать недопустимое, отчего без лагерей не смогли. А там и могилы эти безымянные, и смерти, вообще безмогильные. Значит, нам показана была и могила. Я готов обсуждать этот скверный тезис. Убийство показано человеку. Тип мышления, что выработался у людей, прошедших холодную войну, так и не выйдя из нее, цепляющихся за возможность уничтожения мира. Такой человек, даже желая доброго, и если хочет избежать смертей, все-таки исходит из предположения, что пан убийство политически возможно.

Есть вещь, о которой пора говорить. Это неоднозначное и ужасающее воздействие, которое оказала на поколения людей холодная война. Как человек жил, зная, что все на земле в любую минуту может быть сожжено, и жизнь прекратится? Тут два способа жить: бунтовать, вступив с миром в конфликт, либо запереться в равнодушии. Как вдруг однажды холодная война отступает. Пружина, именуемая «гарантированное взаимное уничтожение», перестает управлять поведением — и человек катастрофически рушится в его жалкую обыкновенность.

В первозданном человеке убийство играло если не решающую, то одну из основополагающих ролей. В Мире, где убить стало просто и нет больше страха перед ядерной кнопкой, убийство предстало разрешенно-свободной формой поведения. Оно освобождает от сдержек и смирительных табу, в которых людей держала холодная война.

Холодную войну в СССР плохо поняли — советские люди еще долго продолжали жить во Второй мировой войне. Мы жили в рамках системы, которая отличалась искусственной простотой. Простота пропитала все. Она обкрадывала умы и души. Убийство высвободилось. Суверенный убийца шагает по планете.

Мутации фашизма связаны с узурпацией состава проблем, затрагивающих основания человека. Когда человек снова загнан обстоятельствами в ту праситуацию, где он когда-то познал себя обреченным, он отвечает на обреченность странным образом. Позывом перенести обреченность на другого и спасти себя его вычерком. Убийство остро проблемно, вот где страшная вещь. Эта праситуация сейчас выступает заново: обреченность Homo, который располагает техникой всемогущества, но в воспреемниках у нее есть только убийство. Убийство связано с неизвестной нам исходной аэволюционной проблемой. Там, где обреченность выступает в формах, непреодолимых для набора эволюционных средств, она замещается убийством как чем-то человеческим. Станем жить сообща, включая потомков, в тесном до невыносимости Мире? Но ведь никто на это решение не вышел, и мы не знаем, как выйти. Значит сюда, в этот зазор, в эту расселину, непременно просочится убийство. В России снова проигрывается праситуация Homo sapiens. Путь шел через табу на убийство своих и свободы убийства не-своих, чужих. Через идею упразднения убийства созданием аэволюционного родства в человечестве. И перешел к восхождению, равнозначному избирательной гибели. А сегодня куда? К чему нам теперь вернуться? К табу на убийство своих, а следовательно, к новой свободе на убийство чужих? К оживлению внутри глобализации страшного слова наш, которое заранее предвещает расправу, а стало быть, кровь? Надо иметь элементарное мужество признать, что конец избирательной гибели равен концу истории как восхождения, как бытия в форме экспоненты.

Мы вернулись к страшно увлекательному, но и самому темному моменту возникновения человека. С какого-то времени человек уже относим к иному роду по отношению ко всем прочим родам живого, ко всем формам жизни без исключения. Homo sapiens — это восставший против эволюции род. Здесь возможны самоутраты, зато возможны и самовозобновления — переначатия человека как человека. По отношению к средиземноморскому миру таким я вижу рубеж конца Pax Romana — Голгофу. В следующее время переначатия мы входим только сейчас.

Человек — аномалия. Наш предок был обреченная тварь. Некое обреченное существо выскользнуло из своей обреченности и из того, что ее обусловливало, сумев сбыться человеком и не ведая, куда это заведет. Самообман есть уяснение в драматических для человека обстоятельствах, что он попытался делать нечто запретное, противоэволюционное, несовпадающее с тем, что вообще человеку доступно. Потому и обреченный Ленин тревожно интересен. Может быть, он из фигур, которыми кончается мир самообмана? Который в равной мере должно назвать миром истории, пытавшимся осуществить человечество — несбыточную аэволюционную идею. Я сказал, что человеку грозит утрата некоторых его решающих свойств. Но что это за свойства, которые, будучи непременными условиями воспроизводства вида, могут быть утрачены — тогда как физически вид продолжается? Что это за страшные моменты? Несбывшееся человечество мнимо осуществилось глобализацией. Проект человечества сделался невозможным в его функции условия воспроизведения вида — зато в формах глобально осуществленного стал вероятным фактором самоуничтожения. Из сферы, где царила холодная война, в абсурднейшей перспективе панубийства человека и высших форм жизни вообще, идет прорыв к жизнедеятельности человека, где основным ресурсом будет уже не Земля, а сам человек».

«Суверенная власть и голая жизнь», «Чрезвычайное положение», «Что остается после Освенцима: архив и свидетель» — классика современной политической философии, три книги из серии «Homo Sacer» Агамбена. Homo Sacer — древнеримское понятие, обозначающее человека, которого каждый имеет право убить, но при этом его нельзя принести в жертву. Такой человек исключен из сферы сакрального, сведен к голой жизни: единственное, что с ним можно сделать, — убить. Таково, по мысли Агамбена, положение современного человека.

Центральными для политического анализа Агамбена являются тесно связанные понятия «чрезвычайного положения» и «голой жизни». Чрезвычайное положение — не исключение для государственной политики, но ее тайная основа. Суть чрезвычайного положения состоит в том, что суверен, объявив чрезвычайное положение, может убить любого, не совершая при этом «убийства». Суверенная власть как таковая созидается в акте исключения homo sacer — «голой жизни». Тем самым политика уже всегда является биополитикой (ибо ставкой в политической игре всегда является голая жизнь, возможность убить живое, «не убивая») — управлением человеком как биологическим существом и не больше. Поэтому образцом для современной политики является не город, не «полис», а концлагерь.

«Естественная голая жизнь при Старом порядке не была никак политически окрашена и, как сотворенная жизнь, принадлежала Богу. Декларации о правах являются местом изначального вписывания естественной жизни в политико-юридический порядок национального государства. Когда после потрясений геополитических устоев Европы после Первой мировой войны устраненное было различие между рождением и нацией возникает вновь и национальное государство переживает длительный кризис, тогда и появляются фашизм и нацизм, то есть два собственно биополитических движения, которые превращают естественную жизнь в место, где прежде всего и проявляется суверенная воля.

На фоне неудержимого развития явления, названного «гражданской войной в мировом масштабе», чрезвычайное положение все более и более стремится стать доминирующей управленческой парадигмой современной политики. /Мир почти уже пришел к/ ситуации, в которой чрезвычайное положение станет нормой, а провести границу между миром и войной (между внешней войной и гражданской войной в мировом масштабе) окажется невозможным».

«STASIS. Гражданская война как политическая парадигма» — небольшая книжка (две статьи) Агамбена. Здесь продумываются две переплетенные меж собой темы:

1. Греческая мысль о stasis, гражданской войне. Гражданская война оказывается не «исключительным случаем», не катастрофой и пр., а тем, посредством чего вообще выстаивается политический порядок. В основе политического порядка лежит гражданская война.

2. «Левиафан» Гоббса и связанная с ним христианская эсхатология. Суверенитет государства (Левиафан) рождается из гражданской войны, чтобы ее пресечь. Притом одной из главных идей Гоббса было устранение оппозиции мирской порядок / духовный порядок, государство / Церковь, мирское царство / Божье Царство — оппозиции, введенной христианством. Таким образом, одной из задач политической мысли Нового времени (для которой Гоббс — один из главных «отцов») было уничтожение христианской политической теологии. И здесь-то как раз выступает христианская эсхатология: весть о том, что мирскому царству придет конец, весть о наступлении Божьего Царства.

Цитаты:

«В наше время существует как «полемология» — теория войны, так и «иренология» — теория мира, но отсутствует «стазиология» — теория гражданской войны. Мы уже упоминали, каким образом, согласно Шнуру, это отсутствие может быть связано с приближением глобальной гражданской войны. Концепция «глобальной гражданской войны» была представлена в то же время в 1963 г. в книге Ханны Арендт «О революции» (в которой Вторая мировая война была определена как «некая разновидность гражданской войны, бушующая во всем мире». Сегодня состояния войны в традиционном смысле практически не существует. Даже война в Персидском заливе — последний конфликт, все еще похожий на межгосударственную войну — велась без объявления состояния войны вовлеченными сторонами.

Государство не только не выступает в качестве katechōn, но на самом деле совпадает с самим эсхатологическим зверем, который должен быть уничтожен в конце времен. Широко известен тезис Шмитта о том, что политические концепции — это секуляризированные богословские. Можно сказать, что сегодня, в сущности, секуляризованы эсхатологические концепты (задумайтесь о центральном месте, которое занимает понятие «кризис» — конечный пункт христианской эсхатологии, страшный суд. В этом смысле, современная политика основана на секуляризации эсхатологии. Без сомнения, политическая философия современности не сможет разрешить своих противоречий, не осознав свои теологические корни».

Неудержимость, беспредельность насилия у homo sapiens: отсутствие естественных ограничителей для насилия у человеческого животного — вот вопрос, может быть основной вопрос для человечества. Это тематика Гефтера и Агамбена (как и многих других мыслителей). Но, пожалуй, главный здесь теоретик — Рене Жирар.

По Жирару, насилие — основной антропологический феномен. В насилии, насилием рождено вообще все человеческое. Человеческая общность как таковая производится в коллективном убийстве жертвы: сила, создаваемая коллективным убийством, есть сакральное — оно же социальное. Все боги человечества — есть эффекты коллективного насилия, жертвоприношений. Социальные машины имеют своим основанием жертвоприносительные механизмы. Неудержимое, грозящее взаимным уничтожением насилие канализируется на одну жертву: тем спасается все сообщество.

Христианство, религия Жертвы дезактивирует жертвоприносительные механизмы: Крест разрушает идолы и изгоняет демонов. Христианство есть религия отмены жертвоприношений, религия Бога-Жертвы и религия жертв. Религия мира, не-насилия.

Обещанием мира — но и чем-то прямо противоположным чревато христианство. Христианство обездействует жертвоприносительные механизмы. Тем оно дает путь миру, кротости, но и тотальному насилию: ведь христианство сломало то самое, что регулировало потоки насилия. (Пост)христианское человечество стоит, таким образом, перед дилеммой: мир, кротость или — тотальное взаимоуничтожение. Мы или научимся жить в мире друг с другом без насилия, или уничтожим себя.

Этому — конкретным политическим следствиям этого — посвящена книга Жирара «Завершить Клаузевица» — войнам, угрозе ядерного уничтожения, современному миру, Церкви, Апокалипсису и пр.

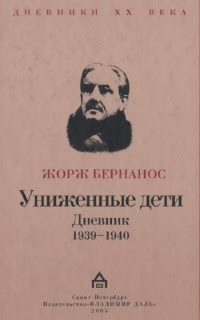

«Униженные дети. Дневник 1939–1940» — книга великого христианского писателя Жоржа Бернаноса, его отклики на «странную войну», когда его горячо любимую страну — Францию — оккупировали немцы. Участник Первой мировой из далекой Бразилии наблюдает Вторую мировую. Тематика книги выходит за пределы только лишь войны:

«Народ нельзя вновь вернуть в христианство ни за десять лет, ни за столетие, и здесь не помогут ни маленькие книжечки, ни благоразумная пресса. Прежде чем повторно обратить его в христианство, надо сначала дать ему образование, принести извне то, чего ему недостает, и что охраняет от него Государство, прекрасно понимающее, что происходит. Это лишь видимый парадокс.

Если правда, что Мифы современного мира противоречат разуму, то самым прожорливым из этих животных является, безусловно, Государство. Я говорю о Мифе Государства. Дело в том, что когда Государство становится Богом, оно становится неспособным по-человечески делать свою работу, оно прячется за своим Мифом, как африканский король за колдуном. Именно правящие классы, и в первую очередь буржуазия, всей своей властью способствовали появлению этого Мифа о Государстве. Государство скрывалось Колдуном, класс собственников — за государством-Колдуном…

Государство с абсолютной неизбежностью становится Богом, а капитал — его пророком. Религии капитала и Государства родились в один и тот же день.

Над справедливостью смеется весь мир, ему плевать на справедливость. Иначе совершенно невозможно объяснить вселенское безумие войн. Народ больше не верит в мир, и именно потому, что он не верит больше в справедливость. Народ выходит из состояния мира так же легко, как выходят из разрушенного дома, он не чувствует больше себя в нем в безопасности — снаружи или внутри, какая разница? Мир убегает в войну, чтобы убежать от неменьшего испытания, ставшего для него невыносимым, убежать от мира, от испытания миром. Мир — это великий труд.»

«Церковь и Третий рейх» — монография историка Людмилы Бровко. Две части: «Христианские церкви и национал-социализм (1933–1939). Конформизм и конфронтация» и «Христианское сообщество в годы Второй мировой войны (1939–1945)». То есть: отношение христиан, христианских общин к диктатуре и отношение христиан, христианских общин к войне — к «своей» диктатуре и «своей» войне.

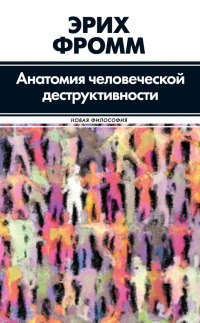

Мы уже делали подборку «Немецкие рефлексии о нацистской диктатуре и развязанной ею войне». Одну из этих «рефлексий» внесем и в текущую подборку — книгу Фромма, одну из фундаментальных книг о насилии — при всей трезвости тем не менее очень оптимистическую, жизнеутвержадющую книгу.

«Анатомия человеческой деструктивности» — книга выдающегося психолога, социолога, философа Эриха Фромма. Годы его жизни говорят сами за себя: 1900–1980; немец, он пережил две мировые войны и нацизм — небывалый ураган насилия (в частности, здесь Фромм много говорит о мировых войнах, дает свой знаменитый психологический портрет Гитлера). И все же, несмотря на это, Фромм в этой книге именно что разоблачает миф о человеческой деструктивности, о якобы присущих человеку врожденной жестокости, агрессии, садизме, тяге к войне и разрушениям.

Сущность человека, по Фромму, — любовь, свобода, разум. Разные социально-экономические обстоятельства сложиться могут совершенно различно, а в частности так, что правящим группам будет выгодно затмить любовь, свободу и разум. Тяжелые жизненные и социальные обстоятельства травмируют человека. Поэтому для Фромма была определяющей оппозиция между неотчужденной человечностью и отчуждением; рациональной верой и идолопоклонством, гуманистической этикой и авторитарной этикой; в общем, та оппозиция, которую сам Фромм возводил к Библии: различия между пророческой верой и идолопоклонством. Цитаты:

«Когда война уже разразилась (или даже еще чуть-чуть раньше), она приобрела характер «религиозного» феномена. Государство, народ и честь нации были фетишизированы, превращены в идолов, ради которых обе стороны добровольно стали приносить в жертву своих детей. Преисполненные традиционных представлений о национальной гордости, они переступили через эту любовь и отправили на верную смерть своих мальчиков, которые и сами с готовностью и без промедления ринулись в бой. В этом случае мы также имеем дело с жертвоприношением, и мало что меняется от уточнения, кто кого убьет.

Утверждение, что причины войн следует искать в человеческой агрессивности, не только не соответствует действительности, но и является вредным. Оно переносит внимание с истинных причин на иллюзорные и тем самым уменьшает шансы предотвращения войн.

Животное воспринимает как угрозу только явную опасность, существующую в данный момент, и, конечно, его врожденные инстинкты, а также генетическая память и индивидуальный опыт способствуют тому, что животное часто более остро ощущает опасность, чем человек.

Однако человек, обладающий даром предвидения и фантазией, реагирует не только на сиюминутную угрозу, но и на возможную опасность в будущем, на свое представление о вероятности угрозы. Он может, например, вообразить, что соседнее племя, имеющее опыт ведения войны, когда-либо может напасть на его собственное племя, чтобы завладеть его богатствами; или ему может прийти в голову, что сосед, которому он «насолил», отомстит за это при благоприятных условиях. «Вычисление грозящей опасности» — это одна из главных задач политиков и военачальников. Таким образом, механизм оборонительной агрессии у человека мобилизуется не только тогда, когда он чувствует непосредственную угрозу, но и тогда, когда явной угрозы нет. Т. е. чаще всего человек выдает агрессивную реакцию на свой собственный прогноз.

Человек обладает не только способностью предвидеть реальную опасность в будущем, но он еще позволяет себя уговорить, допускает, чтобы им манипулировали, руководили, убеждали. Он готов увидеть опасность там, где ее в действительности нет. Так начиналось большинство современных войн, они были подготовлены именно пропагандистским нагнетанием угрозы, лидеры убеждали население в том, что ему угрожает опасность нападения и уничтожения, и так воспитывалась ненависть к другим народам, от которых якобы исходит угроза. На самом деле угроза была чаще всего чистой фикцией.

Мало кто согласился бы участвовать в войне, если бы ее необходимость мотивировалась такими целями, как рынки и прибыль. Но когда правительство внушает своему народу, что ему грозит опасность, то мобилизуются нормальные биологические механизмы, направленные на защиту от угрозы. Кроме того, очень часто эти предупреждения об опасности сбываются сами собой: когда государство-агрессор начинает подготовку к войне, это вынуждает государство, на которое готовится нападение, в свою очередь вооружаться, чем оно и предъявляет как бы «доказательства» своих агрессивных намерений.

Только у человека можно вызвать оборонительную агрессию методом «промывания мозгов».

Весьма примечательно в этом смысле, что в начале Второй мировой войны, когда Гитлер напал на Польшу, энтузиазм в народе практически был равен нулю. Несмотря на десятилетия тяжелой милитаристской вакцинации, население ясно дало понять правительству, что оно не намерено вступать в эту войну. (Гитлеру даже пришлось инсценировать нападение на радиостанцию в Силезии, которое якобы совершили поляки, а на самом деле это были переодетые нацисты, тем самым создавалась видимость угрозы и у населения стимулировалось чувство опасности.)

Но несмотря на то что немецкий народ определенно был против войны (даже генералы не спешили), он послушно пошел воевать.

Следует отметить, что мировые войны нашего времени, так же как все малые и большие войны прошлых эпох, были обусловлены не накопившейся энергией биологической агрессивности, а инструментальной агрессией политических и военных элитарных групп. Это подтверждается данными о частоте войн — от первобытных до высокоразвитых культур. Чем ниже уровень цивилизации, тем реже войны. О той же самой тенденции говорит и тот факт, что с развитием технической цивилизации число и интенсивность войн значительно возросли: самое низкое их число у примитивных племен без постоянного лидера, а самое высокое — у мощных держав с сильной правительственной властью.

Настоящее снижение реактивной агрессии возможно лишь тогда, когда вся система, известная нам за последние 6 тыс. лет человеческой истории, будет заменена на нечто принципиально иное. Когда это произойдет, то утопические идеи Будды, пророков, проповеди Иисуса Христа и мечты гуманистов эпохи Возрождения будут восприняты не как утопии, а как разумные и реальные пути реализации основной биологической программы человека, которая служит сохранению и развитию человека как индивида и вида.

Даже генетически заложенная биологическая агрессивность не является спонтанной, а выступает как защита витальных интересов человека — его развития и выживания как рода и вида. Эта оборонительная агрессия в условиях жизни первобытных народов была сравнительно незначительной, ибо человек человеку не был «волком». Тем временем человек претерпел огромную трансформацию. И потому с полным правом можно предположить, что в один прекрасный день круг замкнется и человек построит такое общество, в котором никто не будет испытывать страха: ни ребенок перед родителями, ни родители перед вышестоящими инстанциями, ни один социальный класс перед другим, ни одна нация перед сверхдержавой. Однако достижение этой цели сопряжено с массой сложностей, обусловленных целым рядом экономических, политических, культурных и психологических факторов.

Оптимизм — это отчужденная форма веры. Автор этой книги стоит на позициях рациональной веры в способность человека освободиться из плена иллюзий и условностей, которые он сам себе создал. Верить — значит сметь, значит иметь смелость мыслить немыслимое в рамках реальной возможности. Вера — это ежедневная парадоксальная надежда на приход мессии. Это не пассивное и терпеливое ожидание, а совсем наоборот — активный поиск и использование любой реальной возможности к действию. И уж менее всего уместно говорить о пассивности, когда речь идет об освобождении собственного Я. Разумеется, развитие личности нередко встречает серьезные ограничения со стороны общества. Однако люди, которые утверждают, что в рамках сегодняшнего общества изменение личности не только невозможно, но и нежелательно, — это мнимые радикалы, использующие революционную фразеологию для сокрытия своего противостояния внутренним переменам. На сегодняшний день положение человечества слишком серьезно, чтобы мы могли себе позволить прислушиваться к демагогам (и уж менее всего к деструктивно настроенным демагогам) или же идти на поводу у таких лидеров, которые руководствуются в жизни только рассудком, не включая ни сердце, ни эмоции».

В заключение — книга великого христианского философа Николая Бердяева «На пороге новой эпохи», сборник его послевоенных статей. Книга, конечно, сейчас читается как нечто грустное: Бердяев пишет после Второй мировой и обдумывает возможность «новой эпохи»; но мы-то знаем, что новой эпохи не случилось, возможности были упущены. Истина, впрочем, вечна. Цитаты:

«Мир одержим ненавистью, и он как бы покинут Богом.

С войны 14-го года до нынешней войны проблема власти заслонила все проблемы. Настоящее противоположение есть противоположение силы и насилия. Но насилие определяется отношением к другому. Сила в современном одиозном смысле есть насилие над другим. Насилие означает отношение к человеку как к объекту, а не к субъекту. Насилие, совершаемое материальной силой, убивает, духовная же сила преображает. Культ силы есть неверие в силу духа и в свободу. Культу силы, очевидно, не может быть противополагаема защита бессилия и слабости. Пророк, побиваемый камнями, святой гонимый, гений, не признанный и одинокий, — не слабый, а сильный. Но это иная качественная сила. Культу силы противостоит дух и свобода, сила духа и сила свободы, в жизни социальной противостоит сила права и справедливости. Это есть прежде всего противоположение разных сознаний, разных направленностей сознания. Сознанию порабощенному и порабощающему противополагается сознание освобожденное и освобождающее. Закон этого природного эмпирического мира есть бешеная борьба индивидуумов, родов, племен, наций, государств, империй за существование и преобладание. Люди одержимы демоном воли к могуществу, и он влечет их к гибели. Но в этот страшный, поистине одержимый мир, в котором все насилует, может вторгаться иное начало — духа, свободы, человечности, милосердия. Христианство в самом корне противостоит культу силы. Бог этому противостоит, Бог никого не насилует, Он оставляет даже свободу себя отрицать, Он ищет лишь свободного ответа и свободного соучастия в Своем деле. Дух никого не насилует, в этом его сущность, Дух может лишь преображать. И христианство должно представлять иную силу, чем сила мира. Христос сказал непонятные для мира слова, что первые, т. е. наиболее сильные по закону этого мира, будут последними, последние же, т. е. представляющиеся слабыми для людей этого мира, будут первыми. Это переворот ценностей. Оптимистическое отождествление ценности и силы более не имеет значения. Христианство утверждает закон жизни, обратный закону мира. Христианство не принимает того натурального подбора, который должен создавать расу сильных. Господствуют и властвуют в этом мире всегда худшие, а не лучшие, господствует князь мира сего. Закон мира не нейтральный, а враждебный Богу, безбожный. Закон мира есть противление и насилие, беспощадная борьба и война. Закон Бога выражен в евангельских заветах Христа.

В мире происходит острый процесс дегуманизации. Он наиболее обнаруживается в фашизме и национал-социализме, но охват его гораздо шире и распространяется на многие умственные течения нашей эпохи. Нужно помнить, что процесс дегуманизации давно уже происходит в капиталистическом строе, хотя и в прикрытой форме. Капитализм с его страшной безличной властью денег раздавливает человека, превращает его в орудие не-человеческих целей, он раздавливает не только трудящиеся классы, но и классы господствующие, искажая в них образ человека.

Это христианство провозгласило, что люди — братья по Единому Отцу, что каждый человек, независимо от национальности и социального класса, несет в себе образ Божий. Самая радикальная моральная революция заключалась в заповеди любви к врагам. Это был прорыв через магический круг ненависти и мести. Любовь к друзьям естественна, к ней нечего призывать. Но любовь к врагам уже сверхъестественна, она противоречит естественным инстинктам человека, который и на вершине цивилизации не вполне еще вышел из звериного состояния. Это особенно сказывается в международных отношениях. Но было бы неверно и противоречило бы истории сказать, что универсальный, общечеловеческий характер христианской морали соблюдался в истории христианства. Увы! Никогда еще не было такого разрыва с основами евангельской морали, как в наше время. Фашизм и национал-социализм явно возвращаются к дохристианскому, языческому сознанию.

Христианству в чистом виде присуща идея братства людей и народов. Идея братского общества взята из христианства социалистическими и коммунистическими движениями. Но христианство в истории заражалось интересами господствующих классов, окрашивалось в цвет общества, феодального или буржуазного, освящало самые ненавистнические националистические идеологии. Слишком многое в исторических конфессиях определялось не из глубин христианской истины, а из относительных особенностей в исторической судьбе народов.

Человек в нашем мире находится в очень плохом состоянии. Он потерял себя, оторвался от собственного центра, утерял смысл своей жизни, он внутренне разорван и с необыкновенной легкостью поддается массовому внушению, гипнозу. Пример нацизма в Германии в этом отношении потрясающий. Человек с большей легкостью сбрасывает с себя покровы цивилизации. Никогда еще пропаганда не играла такой роли в истории, как в наше время, никогда еще не было такого нового могущественного фактора, как пресса. Современный человек определяет свои мнения и свои действия в состоянии выброшенности вовне.

Борьба христианских церквей против коммунизм есть самое плохое, что может произойти. Нужен не антикоммунистический фронт, который неотвратимо превращается во фронт фашистский, а христианизация и спиритуализация коммунизма. В христианстве, которое слишком часто понималось как религия личного спасения, т. е. индивидуалистически, должно быть еще откровение об обществе. И очень много в откровении о новом обществе подготовлено в русском революционном социалистическом движении, которое не сознавало себя религиозным, но в подсознательном имеет в себе религиозный элемент.

Мир не знает никакого духовного единства и склонен отрицать общечеловеческую мораль. К единству хотят прийти через усиление раздора. Капиталистическая система, которая все еще господствует в мире, есть раздор и война людей и народов. Человек для человека, народ для народа — волк».